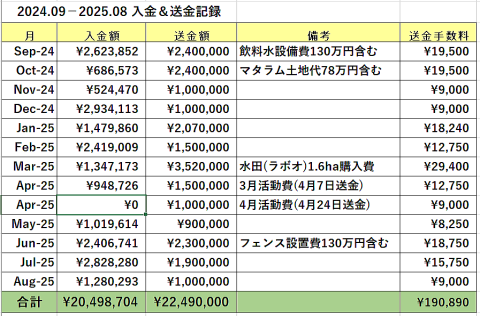

minda2024-5

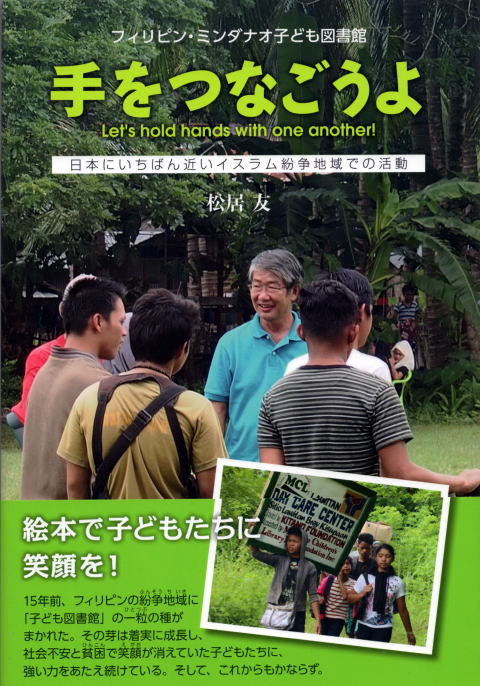

ミンダナオ子ども図書館:日記

2024後期~5年前期の活動から!

全目次

|

|

|

|

|

|

|

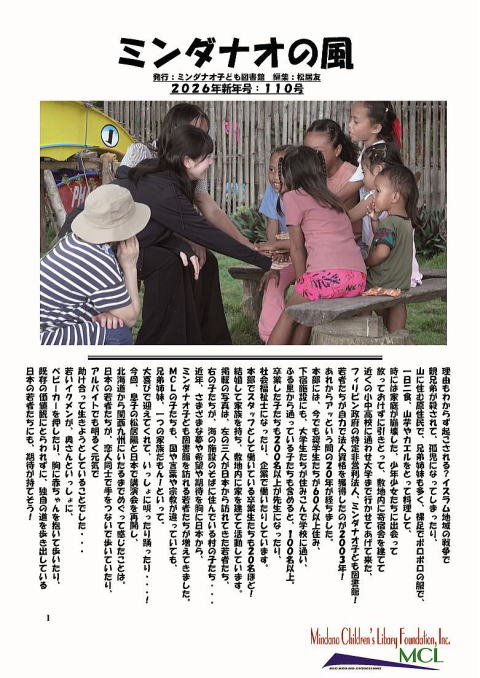

日本の若者たち海辺の子たちに会いに(1)

サンタマリアの海の家

目次 |

❶ミンダナオ子ども図書館の日常から |

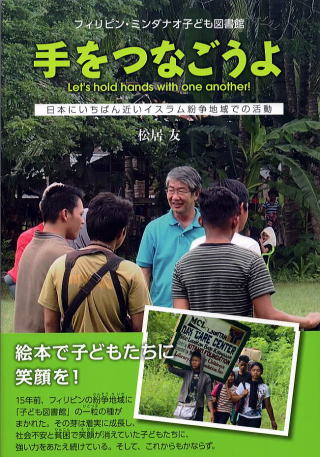

1)なぜミンダナオ子ども図書館を建てたか

①子ども図書館を建てることにしたのは

②スーザン インカルさんを紹介

③岩の上で妖精と一緒に作っているの!

④アポ山はフィリピンでは最高峰の山

⑤アポ山という死者の集まる祈りの場所

2)ミンダナオ子ども図書館の日常から

①ミンダナオ子ども図書館の台所。

②ニワトリをつかまえて首を切って!

③早朝から起きて薪でご飯を炊いたり!

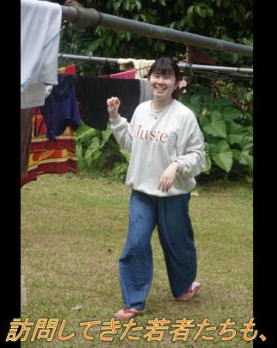

3)日本の若者たちもいっしょに洗濯!

①お洗濯をはじめたり!

②若者たちもいっしょに洗濯!

4)みんなで遊ぼう!

①おかずの野菜を植えようよー!

②バライバライは楽しいよ!

③竹馬も作るよ!

④ちまたで遊ぶ友情が生きている!

5)運営しているのは子どもたち!

①運営しているのは子どもたち!

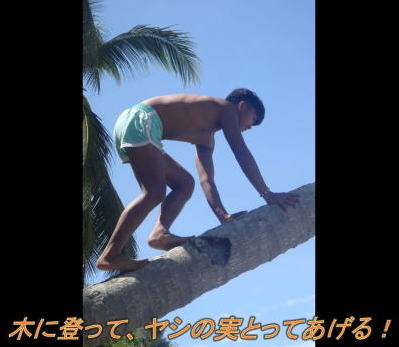

②果物がたべたかったらとってあげるよ!

③食べ終わったらみんなで遊ぼう!

④最後に枯れ葉と草のお掃除!

⑤わたしたちはお米干し!

6)さあ、海へ行くよーーー!

①さあ海へ行くよーーー!!!

②何日でも滞在できますよ! |

❷かつての日本もこんなだった! |

1)サンタマリアの海へ向かった!

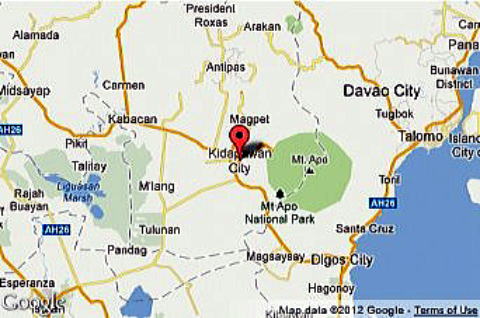

①キダパワン市は!

②サンタマリアの海へ向かった!

③海ってどんな所なの?

④素朴な生活が生きている!

⑤この素朴な村の浜に家を建て

⑥海の子たちと友だちになって

2)奨学生の村を訪ねた

①サンタマリアの町に着く

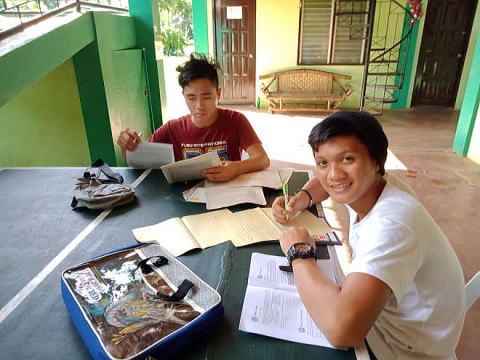

②奨学生の状況を把握

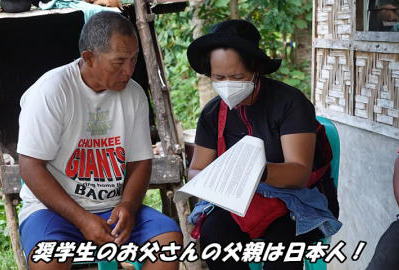

③お父さんは日本人!

④お父さんたちも家族のために

3)ミンダナオ子ども図書館の海の家に到着

①海の上に浮かんでいるのは養魚池!

②最後に浜から半島の丘を越えて!

③クラクシン集落に到着!

④ミンダナオ子ども図書館の海の家!

4)日本もこんなだった?

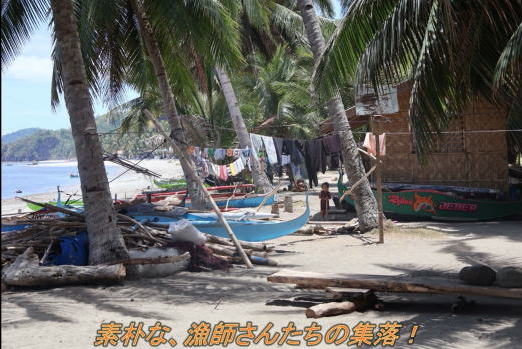

①素朴な漁師さんたちの集落!

②愛と友情が生きる力

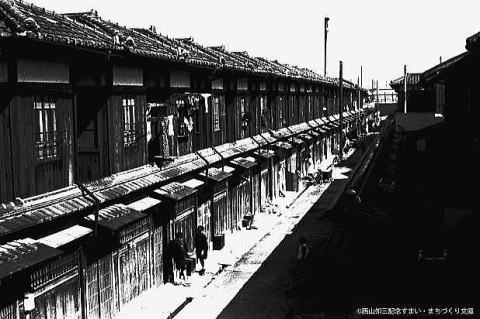

③日本もかつてはこんなだった?

④ふとんをひいて雑魚寝していた!

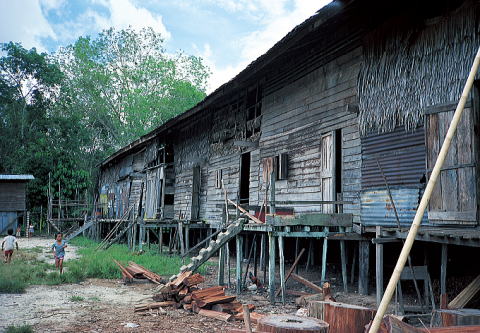

⑤子どもが生活する建物は

⑥その子の部屋の前にあつまって |

❸こんな体験、生まれて初めてー! |

1)愛と友情を前面に出して

①みんなで寝ている子が多い!

②ふる里の家では竹の床のうえに

③ぼくも雑魚寝した体験から

④長屋が生活の場で

⑤ミンダナオでも山岳地域や漁村では

⑥孤立化が浸透して

2) 平和を創っていくのは若者たち?

①本来は日本の文化のなかにも

②若者たちの幸せな未来は

③平和な世界を創っていくのは若者たち?

④日本だけでなく世界の若者たちと

⑤体験こそが大事な気がして

⑥ふる里に対する想いは変わらず

3)生きる力は子どもたち同士が!

①なぜこんなに自殺率が低いのかな?

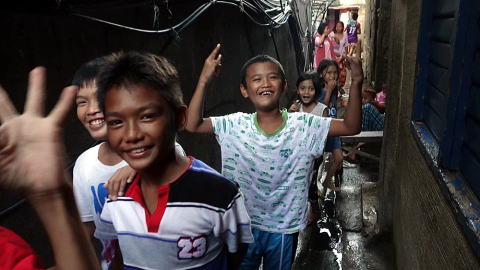

②いたるところに子どもたちの姿が

③孤独で死ぬってどういうこと?

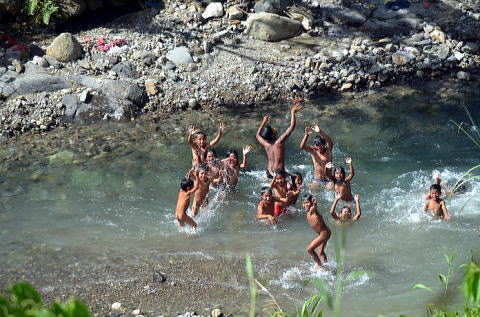

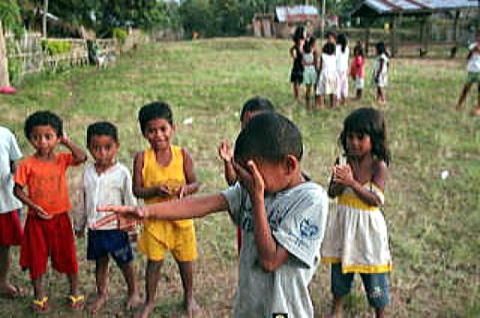

4)村の子たちが遊んでいるよ!

①海なんか行ったことも無い!

②浜に着くと感動して

③ミンダナオ子ども図書館の子が来た!

5)日本の若者たちも視野に入れて!

①訪問してきた若者にたいしても

②我が家に帰ってきたような気持になる

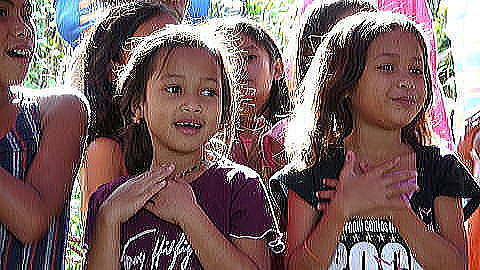

③こんな体験生まれて初めてーーー!

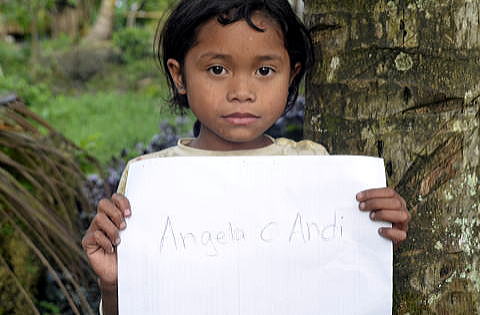

④この子たちもMCLの奨学生の子たち

⑤ありのままの体験ができるように |

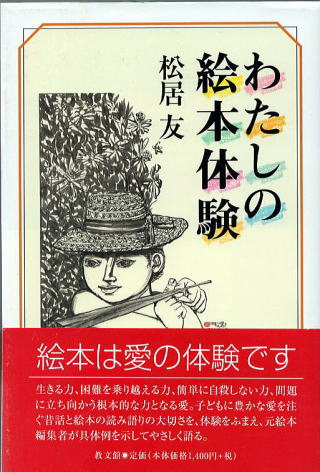

❹生きる力ってなんだろう! |

1)生きる力は子ども同士がつちかって!

①なぜこんなに自殺率が低いのかな?

②村の子たちが遊んでいるよ!

③子ども図書館の子たちが来た!

④この子たちもMCLの奨学生の子たち

2)友情と愛こそが生きる力!

①みんなおいでよいっしょに遊ぼう!

②遊びのなかでつちかわれる!

③友情と愛こそが生きる力!

④木に登ってヤシの実とってあげる!

⑤みんなで食べて。おいしいよ!

3)なかよしが何よりもの幸せ

①なかよしが何よりもの幸せ

②だいじょうぶ?

③いっしょに遊ぼう!

④なかよしが何よりもの幸せね!

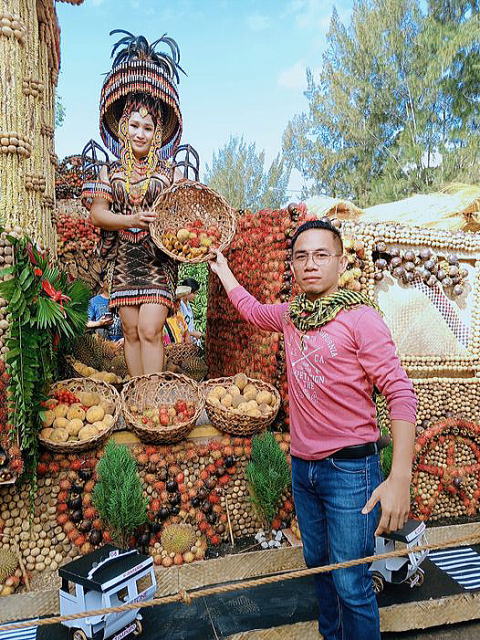

4)おいしいよ!!

①これ食べられるかなあ?

②おいしいよ!!

5)とつぜん難病で亡くなった!

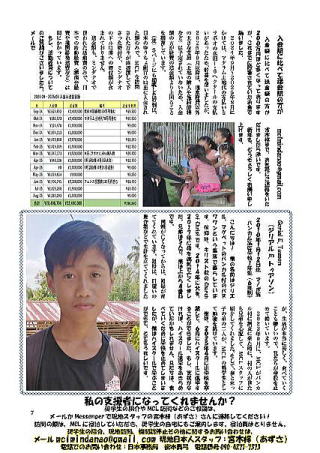

①定期的に奨学生の家を訪れて

②母と娘と二人で訪問・・・

③村の奨学生たちの家々をめぐって

④最後に奨学生だった子の家を訪ねた

6)涙がこぼれて止まらなかった!

①言ってくれたら助けたのに!

②涙がこぼれて止まらなかった!

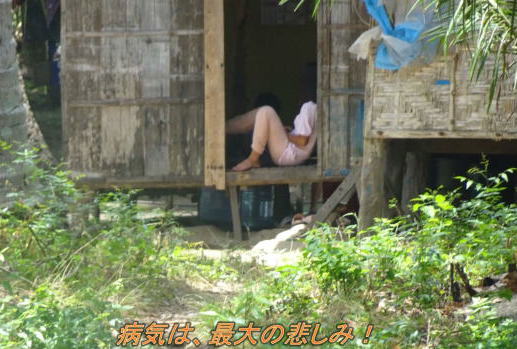

7)病気は最大の悲しみ!

①薬一つ買えない貧困の子たちにとって

②病気は最大の悲しみ!

③この子も同じ難病の奨学生で

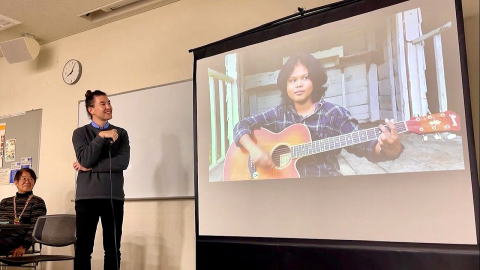

8)お母さんのお別れ会

①お母さんが先に帰られるので

②お母さん私が歌ってあげる!

③お別れの挨拶の後

④夕暮れとともに家族のために |

| |

日本の若者たち

海辺の子たちに会いに(2)

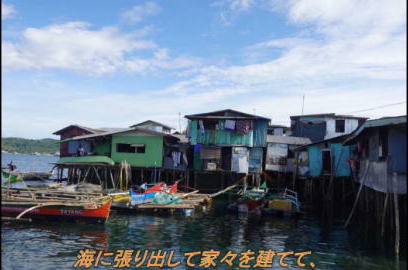

大都会の海に張り出した貧困地域ササ

目次 |

ダバオの町の海に張り出した貧困地域

❺ササの子たちに会いに! |

1)ササの奨学生たち

①靴も無く服もボロボロ!

①-B ふる里から通いたい子はそれもOK!

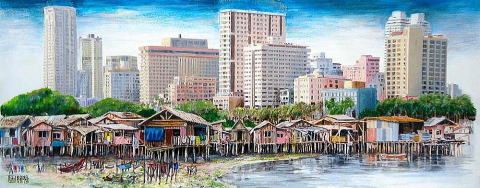

②町の海沿いの貧困地帯

③ダバオの町はずれのササ

④海に張り出した木材の上に

⑤ササの奨学生たち

⑥妹のスカラーに手紙を渡し

⑦病気の子がいると病院に運んで

2)日本の若者たちも大感激!

⑧日本から来た若者たちと

⑨同行してくれた若者たちから

⑩日本の若者たちも大感激!

⑪国籍や宗教が違っていてもひとつの家族

⑫今回のササ訪問の目的は

⑬お母さんも大喜び!

⑭こんな体験を日本の若者たちに

⑮みんな元気にしているね! |

| |

日本の若者たち

新年度スカラー調査の旅

目次

|

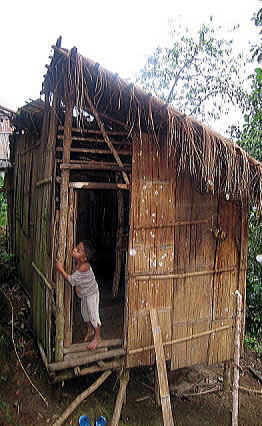

貧しくとも幸せそう

深い山奥の村にも向かった!  |

1)フィリピンでは8月が新学年なので

①進学への意思や状況を知るために

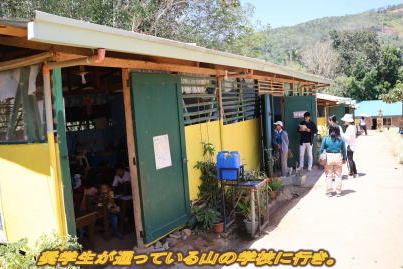

②奨学生が通っている山の学校に行き

③子どもたちに会って状況を把握!

④進学祝いの学用品とお土産を渡す!

⑤古着や靴をあげているので

⑥大喜びで駆けてくる!

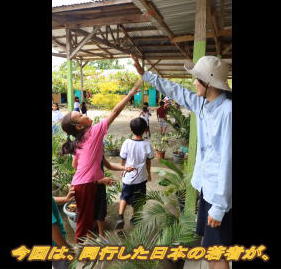

2)今回は、同行した日本の若者が

①同行した日本の若者が

②訪問した若者たちの体験記

③ふる里の学校に通いたい子は

④はるか麓の学校に歩いて通わねばならず

⑤MCLの本部に移り住むのを希望

3)どうしても放っておけなくなり採用

①家庭が崩壊した子を推薦されると

②どうしても放っておけなくなり

③この子たちが幸せに育ち

4)ここは先住民優先の小学校

①地震で倒壊し

②山麓への避難生活を強制されて

③空き地に作られた小学校だ

④マノボ族の奨学生もこの学校に通って

5)山里の我が家には帰れない!

①四年以上もひなん場所で生活をしている

②山里の我が家には帰れない!

③仮設住宅としてはまだ良いところで

④ビニールシートで暮らしている避難民!

6)深い山奥の村にも向かった!

①調査のためにたくさんの学校を巡る

②福祉局や先生たちや先住民の酋長から

③学校に通えない子を奨学生に採用!

7)スカラーだった子に出会った!

①驚いたことにはスカラーだった子に

②16歳で結婚したけれど子供も生まれて

③貧しくとも幸せそう

④妹が高校に行きたくても行けない

8)遊びで培われる愛と友情が生きる力!

①また別の子たちの調査に向かった!

②家庭が崩壊して置き去りにされたり

③子どもたちは本当に愛らしく

④遊びで培われる愛と友情が生きる力!

9)こんなところを歩いて通っているんだ!

①先生から依頼された子に導かれて!

②その子の家に向かった

③毎日こんなところを歩いて

10)家庭が崩壊して

①叔父さんの家に住まわせてもらっている

②学校に通わせるのは無理との事!

11)おばあさんは泣き出した!

①さらに村の福祉局で依頼された

②別の子たちの調査に向かった!

③必ず住んでいる家を訪れて

④成績は優秀だけれど

⑤食べさして行くのも大変!

⑥その場で採用を決定!

⑦大学まで行けるなんて夢みたい!

12)貧しいけれど7人は子どもがいる!

①また別の子の家に向かった!

②平均して7人は子どもがいる!

③子どもこそが家族の宝!

④姉兄ちゃんも下の子の面倒を見たり!

13)将来家族を助けたいの!

①だから下から二番目の妹とわたしが

②年下の女の子が選ばれる

③圧倒的に女性が多い!

14)地震で教会と家が倒壊して

①お母さんとがんばっていましたよ!

15)『地震の悲しみで父さんが」映像から

①地震避難民の支援をしにいった

②絵本の読み語りと歌と踊りと

③日本から送られてきた靴を配り

④家族が集まって今後の事を話し合った

⑤5人の子どもたちを奨学生に採用

⑥崩れた山の生家に向かった

⑦山崩れの現場にも向かった

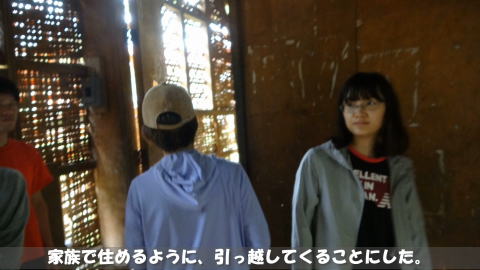

⑧家族で住めるように引っ越してくる

⑨若者たちががんばって修理費を!

⑩家族たちは大喜び! |

| |

日本の若者たち

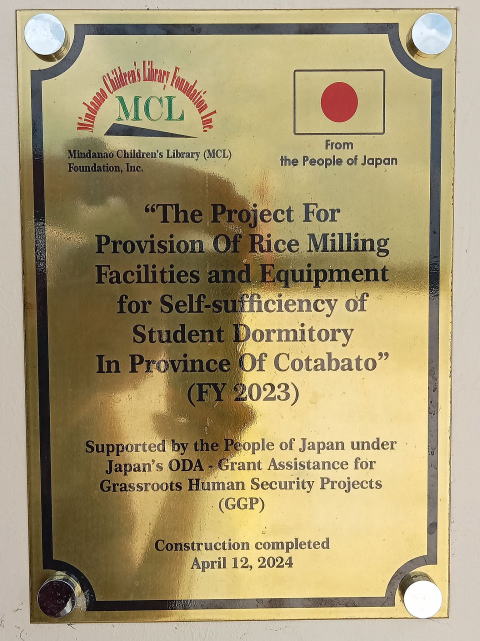

日本政府のODAによる精米所が完成!

目次 |

序章:天から降りてきた? |

1)日本政府のODAとの連携

2)先住民地域で地震が繰り返し起こり

3)水田を購入していく事

4)一年間に2.5期作の収穫

5)外部に依頼せねばならず

6) コンクリートのお米干し場と精米所

7)敷地内のお米干し場と精米機では

8)厳しい状況になってきました!

9)精米を外注することなく

10)地震で倒壊した学校のODAによる再建

11)石川総領事様と織田副領事様が

12)天から降りてきた言葉のよう

13)日本から来る若者たちにも |

本章:日本政府のODAによる

米干し場と精米所が完成! |

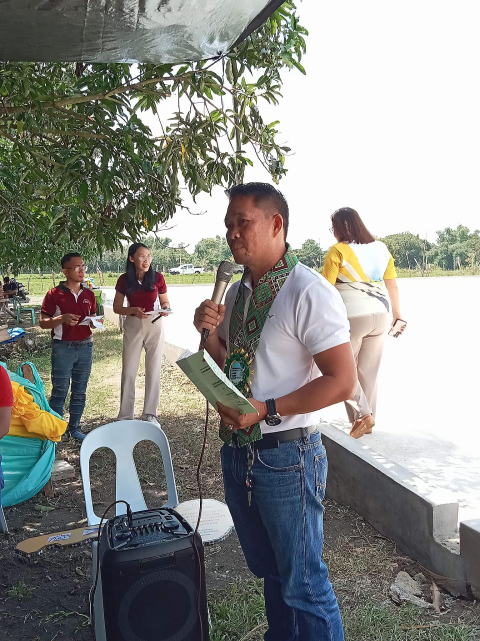

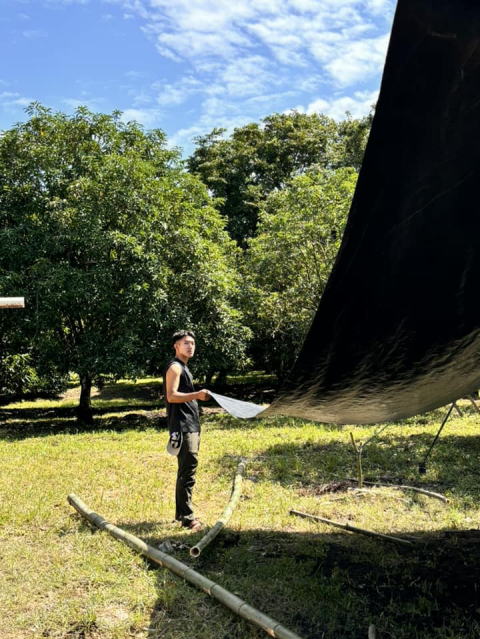

1)開所式の準備を始めた!

2)マンゴーの木陰は来賓席で

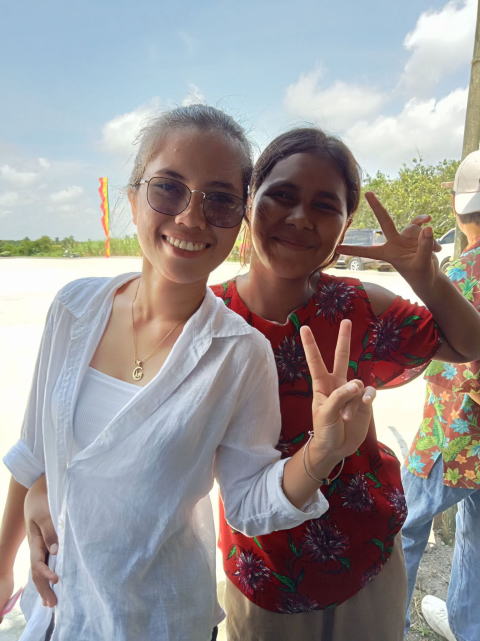

3)日本から来た若者もお手伝い!

4)日本の国旗を貼られて行かれた

5)倉庫の前に張られた記念ボード

6) 訪問者にも食事を提供

7)いよいよ授与式が始まった!

8)大喜びしたのは子どもたち! |

| |

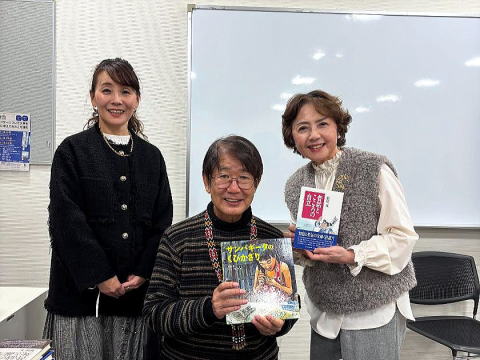

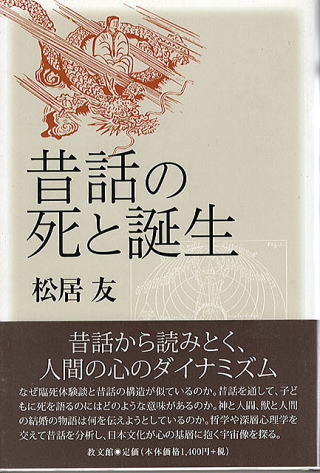

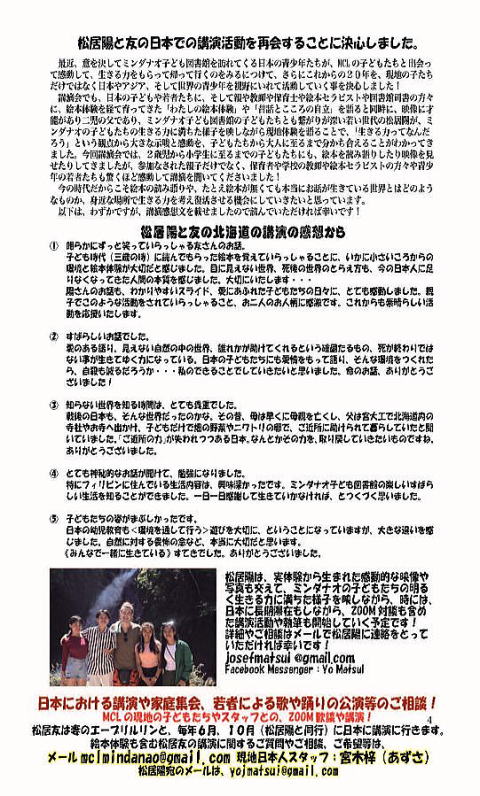

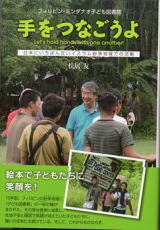

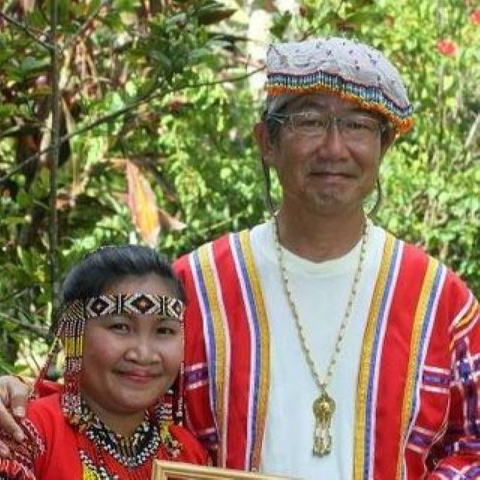

国や言語が違っていても兄弟姉妹!松居友

目次 |

kyou0

国や言語が違っていても兄弟姉妹! |

1)国や言語が違っていても兄弟姉妹!

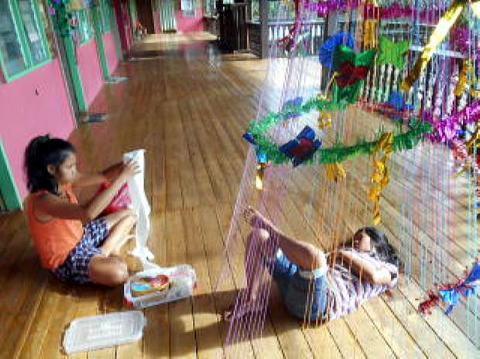

2)ポーチでおおはしゃぎ!

3)交流もできる場所

4)生きる力もすばらしい!

5)どこのNGOなのですか?

6)でもやってみる!

7)日本人のぼくが

8)救ってもらっている

9)どうしてあんなに語る力が?

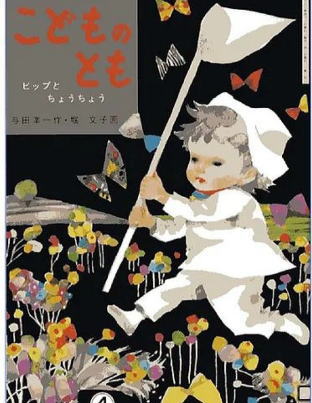

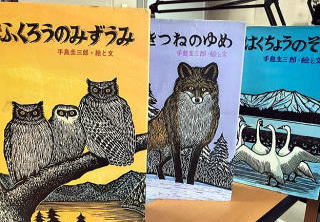

10)本当にお話が生きている世界

11)愛と友情で溶け合って

12)日本の子どもや若者たちも

|

| |

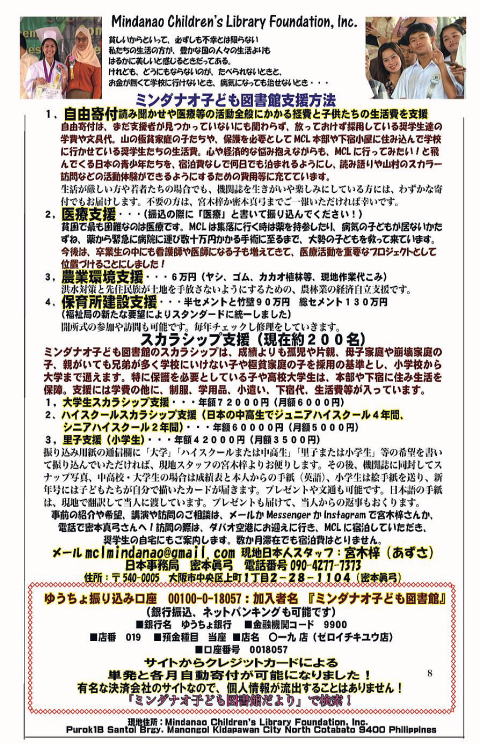

ミンダナオ子ども図書館を

立ち上げた理由とこれからの子たち 松居友

目次

|

子ども図書館を創設したきっかけは

日本そして世界の青少年を視野に入れて

|

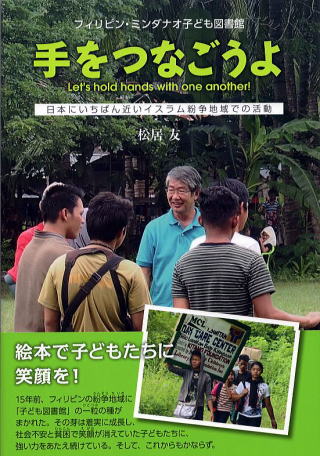

1)ミンダナオ子ども図書館の設立

2)雨が降ったら大変だ!

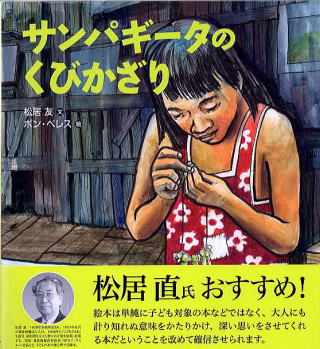

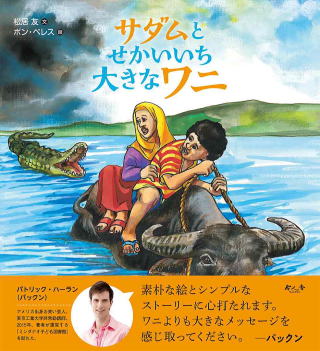

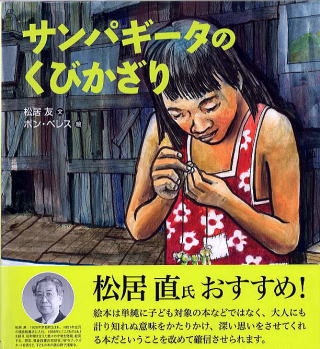

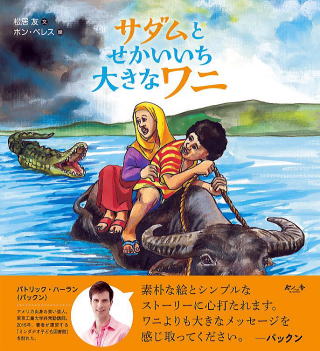

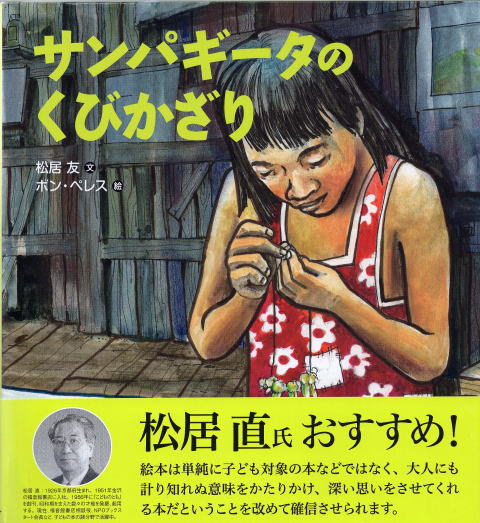

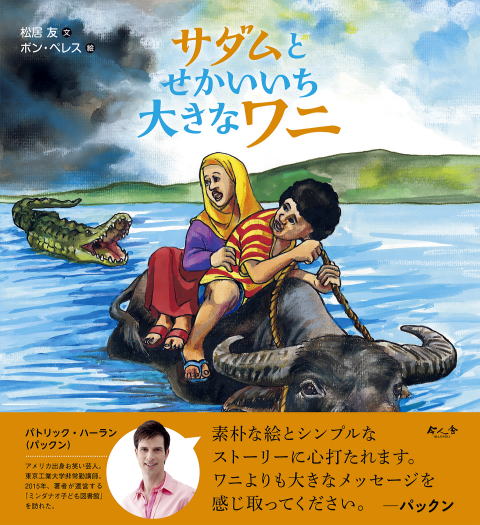

3)サダムとせかいいち大きなワニ

4)表情を失っている子どもたち

5)戦争は繰り返し勃発し

6)可哀そうなのは子どもたち

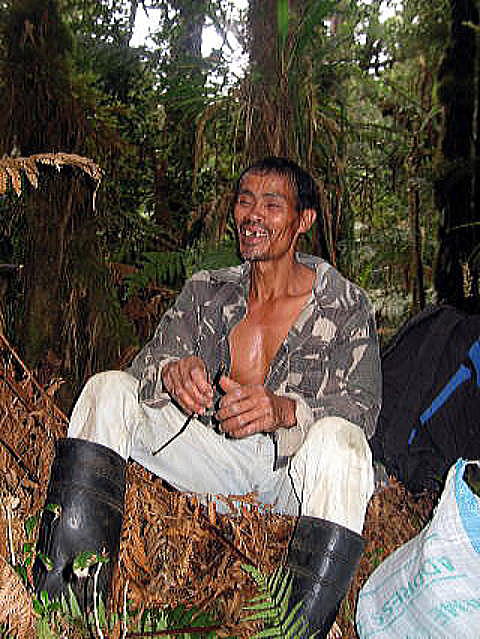

7)山に追いやられた原住民たち

8) そういった子を目の前にすると

9)住んでいる家を訪ねて

10)そうした子たちの場合

11)ふる里はなつかしの場所

12)この子が我が子だったら

13)子どもたちが率先して

14)ここが一番いい!

15)子育つ社会ミンダナオ

16)まるで探検旅行のよう!

17)夢と希望と生きる力

18)孤独で死ぬんだよ

19)これからの20年!

20)平和に子育つ

|

| |

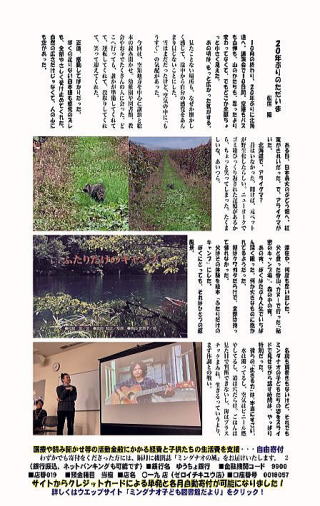

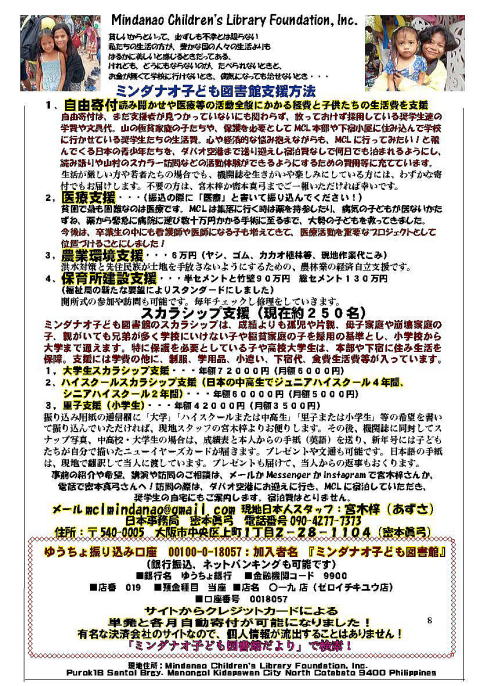

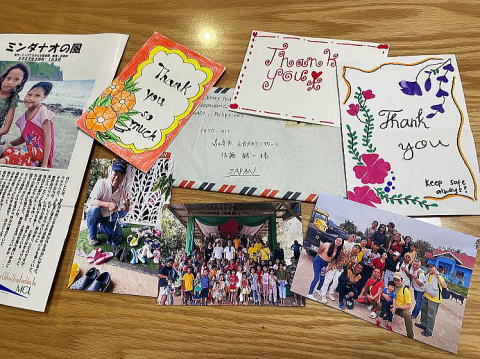

機関紙『ミンダナオの風』

2025年新年号特別紹介!

目次 |

ここは君たちのホームだからね!松居友

世界に広げていく手助けを 松居 陽

貴重な体験をありがとう

石黒はるな(11歳)小学校5年

|

機関紙「ミンダナオの風」が100号を迎えた!

|