ミンダナオ子ども図書館 若者の友情:日記! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

若者の友情:日記 目次 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

以下から各章に飛び そこから詳細の目次に入ることも可能です! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日本の若者たちの訪問感想! 掲載の許可はいただいています |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

講演スケジュール! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日本での講演会と感想! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

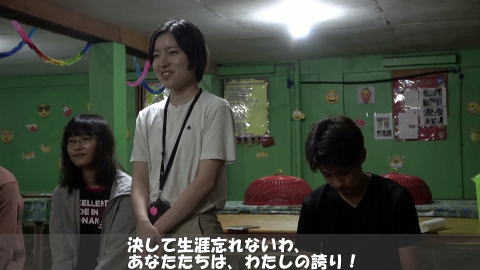

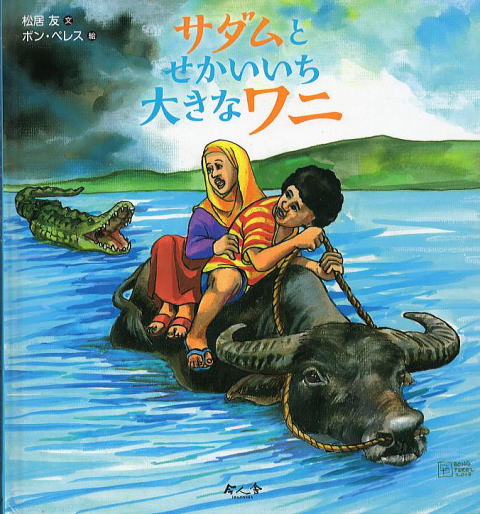

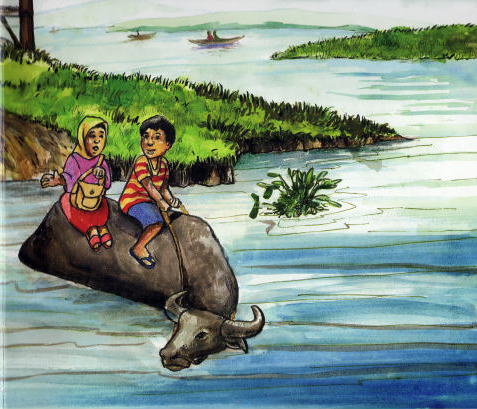

松居 陽作成の文と映像 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日本の子どもミンダナオの子ども |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

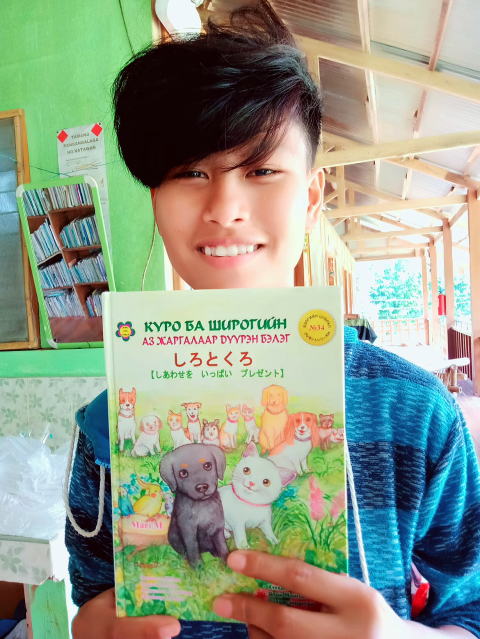

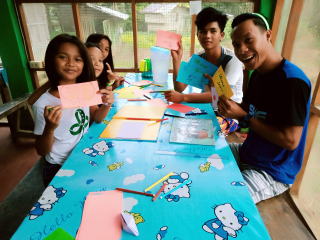

イケメンよりも、イクメンに未来を託せそう!  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

卒業していった子たちから  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| kako サイトに掲載してきた過去の活動を整理修正し、 以下に掲載していきます 戦争と貧困と平和構築と国際交友 多くの困難を超えてミンダナオの子どもたちから、 生きる力をもらってきた実体験の記録! クリックすれば、サイトに飛べます。 |

|||||||||||||

| 2007 (1) |

2007 (2) |

2007 (3) |

2007 (4) |

2007 (5) |

2008 (1) |

2008 (2) |

2008 (3) |

2008 (4) |

2008 (5) |

2008 (6) |

2008 (7) |

2008 (8) |

2008 (9) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2008 (10) |

2009 (1) |

2009 (2) |

2009 (3) |

2009 (4) |

2009 (5) |

2010 (1) |

2010 (2) |

2010 (3) |

2011 (1) |

2011 (2) |

2011 (3) |

2011 (4) |

2011 (5) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2011 (6) |

2012 (1) |

2012 (2) |

2012 (3) |

2013 (1) |

2013 (2) |

2013 (3) |

2013 (4) |

2014 (1) |

2014 (2) |

2014 (3) |

2014 (4) |

2015 (1) |

2015 (2) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2015 (3) |

2015 (4) |

2016 (1) |

2016 (2) |

2016 (3) |

2016 (4) |

2016 梓(1)/ |

2016 梓(2)/ |

2017 / |

2017 梓/ |

2018 梓 / |

2019 | 2019 梓/ |

2020 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2020 梓/ |

2021 | 2021 梓/ |

2022 | 2022 梓/ |

2023 | ||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

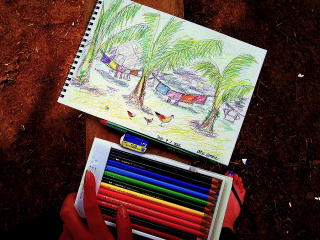

松居友と陽が執筆の、 MCL過去の体験や人生の記憶 そして現地の子どもたちへの想いなどの自由日記!  戦争や極貧のなかを生き抜いているミンダナオの子どもたちの様子や、 ぼく自身の青少年時代の悩みや、ミンダナオの子どもに出会って救われた体験など、 とくに生きる希望を失って、ひきこもりや自殺などを考えている若者たちに伝えたいと思って作成しました。 |

以下のサイトは、 スタッフにより活動内容が掲載され更新されいく MCLの中心に位置するサイトです! |

|||||

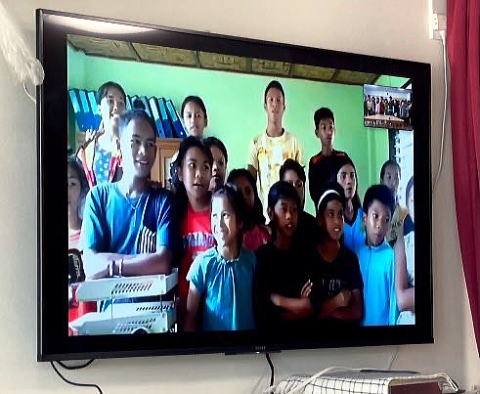

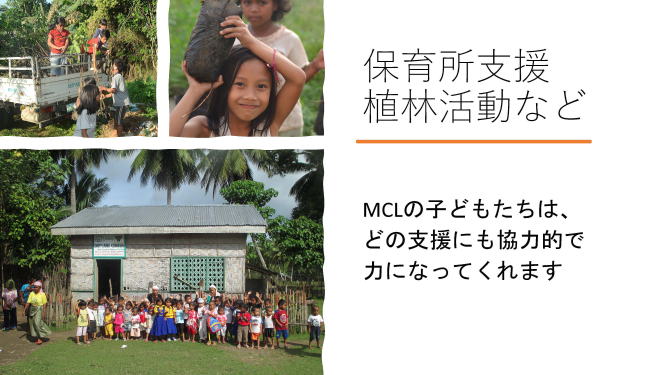

子どもたちの日常や 活動報告を掲載しています。 MCLの子どもたちの日々の様子 支援活動に広範な地域を駆けまわって活動している スタッフの最新の活動状況を絶え間なくお伝えしている 活動報告サイトです |

MCL創設者の松居友の編集による 活動報告や子どもたちへの想いや ミンダナオの状況を 写真と映像を組み合わせて 平和への想いを込めて作成している自由日記です! |

||||

松居陽制作のMCLの英語版サイトです 英語を学びたい子も見てくださいね! |

|||||

| 以下は主要なサイトです! | |||||

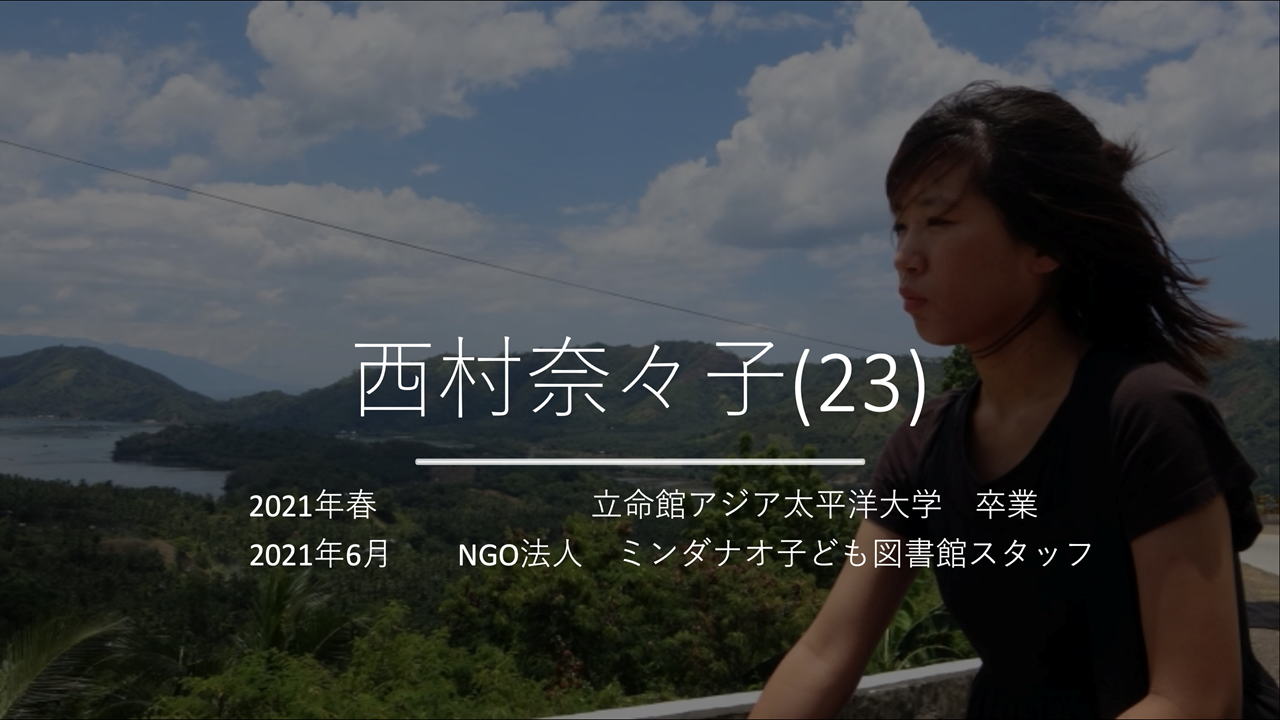

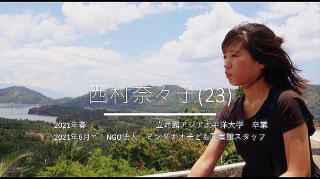

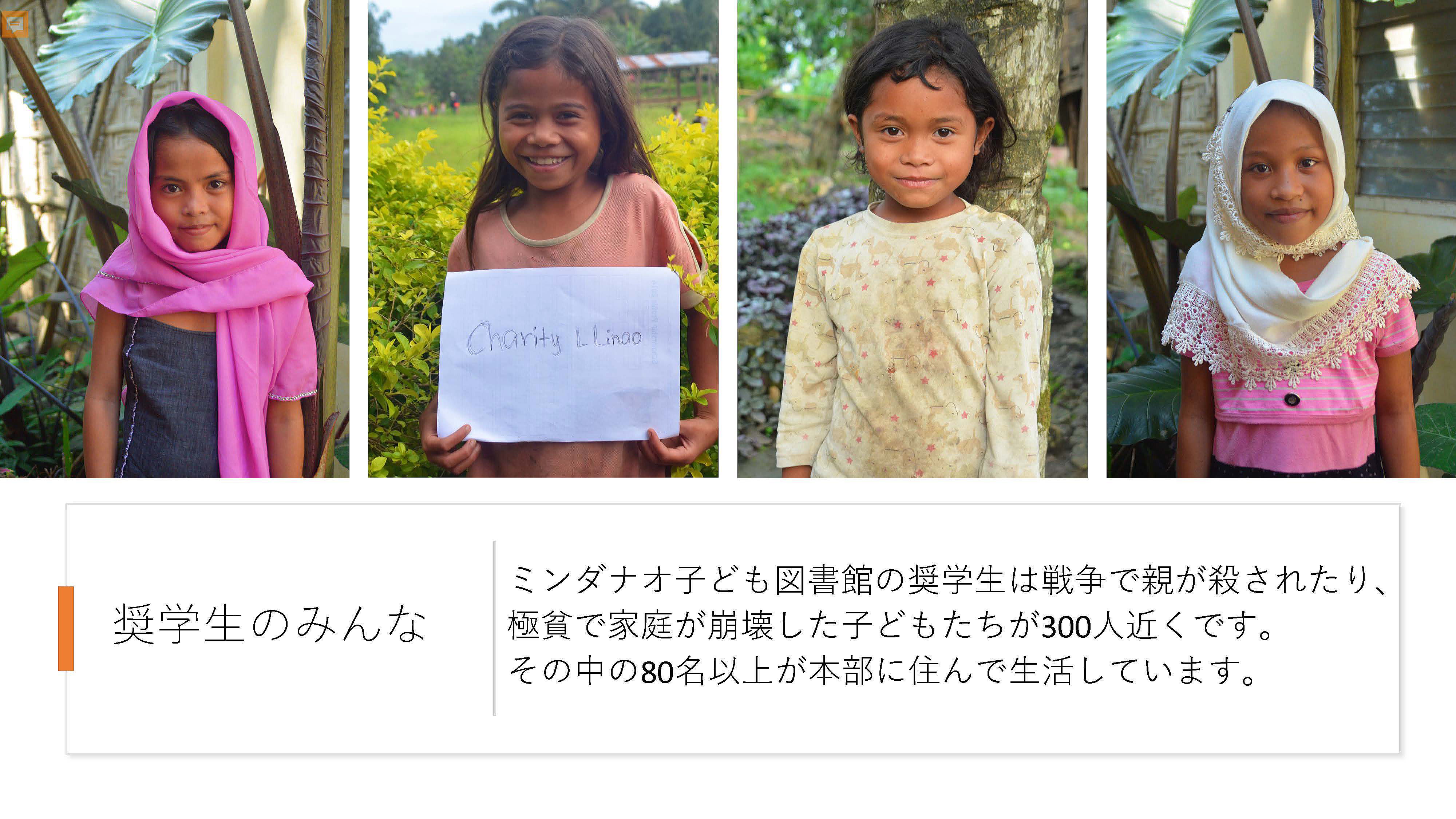

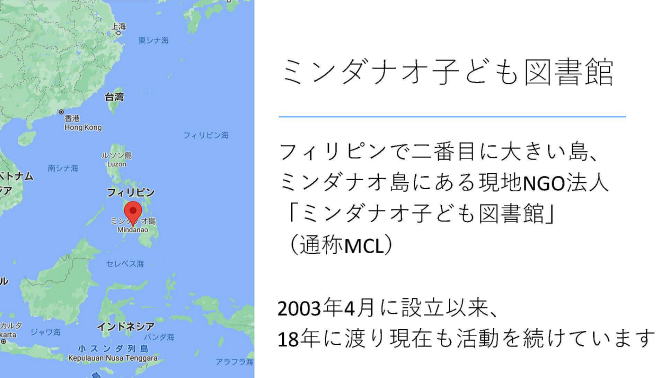

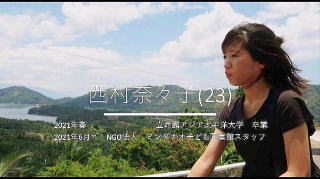

ミンダナオ子ども図書館では、宿泊費なしで訪問を受け入れています。 また、ZOOMや対面の講演も家庭集会も、宮木梓さん、西村奈々子さん、松居友やエープリルリンが行っています。 支援方法の詳細などは、メールかメッセンジャーで宮木梓さんにおたずね頂ければ幸いです。mclmindanao@gmail.com |

|||||

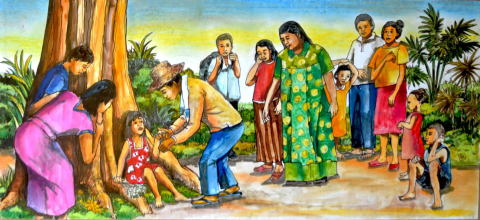

民話、絵本原稿、青少年から大人の読みものを 自由購読で提供しています。 |

何故ここに日本人などのテレビ映像 その他の貴重な活動映像を掲載 |

集合メール専門会社のサイトに飛びます! 登録や解除は、ここから可能です。 |

|||

2000年にMCLがスタートして以来の詳細な活動記録が、 写真とともに掲載されているサイトへ飛べる総合目次に移れます! |

|||||

|

|

|

ここから本編に入ります! |

||

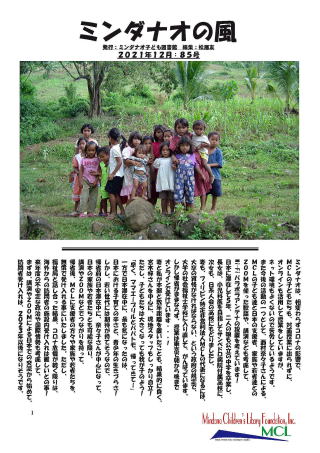

| houkan 日本の若者たちの訪問感想! 掲載の許可はいただいています |

|||||||||||

「ここに行きたい!」 私の一生を支えていってくれる経験 大櫛映美(17 歳・学生) |

|||||||||||

当たり前のことが当たり前じゃない 高校2年生からオーストラリアに留学中の19歳が感じたMCL 長山愛里沙 |

|||||||||||

MCL滞在記 宮川 木花  15歳で一人でMCLを訪ねて下さった高校生の滞在記 |

|||||||||||

ここにいると自然に明るくなった 福井芽衣 |

|||||||||||

貴重な体験をありがとう! 石黒 はるな 11歳 小学校5年生 |

|||||||||||

ミンダナオ子ども図書館体験記 豊嶋志保  |

|||||||||||

ミンダナオ訪問記 陳代修平 |

|||||||||||

自分から見たMCLの子供たち 岩淵桃香 |

|||||||||||

また会いに行きたい 木村 香穂  |

|||||||||||

2019年夏と2020年春に滞在しました  大学3年 岸本鮎乃 |

|||||||||||

まゆみさんが、書かれたものです! 小林まゆみ |

|||||||||||

いらなくなった文房具とか絵本とかあったら 立命館宇治中学校3年への講演 中西凜々子 |

|||||||||||

共有できた喜び! 中西凛々子  |

|||||||||||

ミンダナオ子ども図書館へ行って感じた事  駿河台大学 太刀川悠介 |

|||||||||||

17歳初めての海外旅行で来た琴美さん 鈴木琴美 |

|

|

|

|

||||

|

kokoik 私の一生を支えていってくれる経験 「ここに行きたい!」大櫛映美(17 歳・学生) |

|||||||

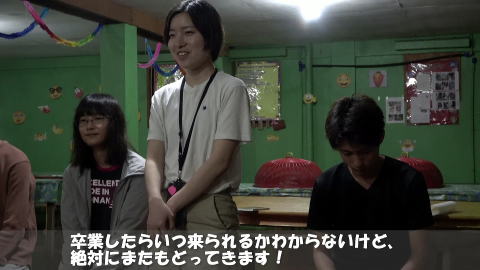

1)MCLを初めて知ったのは 2)こんな私でもたどり着けた 3)頭上には満点の星空 4)市場へ買い出しに 5)子どもたちの 6)すべてのジェンダーが過ごせる社会 7)こんな山奥にも住んでいる 8)一面バナナ!ココナッツ! 9)青い空と海とマングローブ 10)もっと医療制度が整っていたら 11)そんな家族が大好きだ 12)将来の夢を聞いてみる 13)ありのままでいられた |

|||||||

| koiki1 1)MCLを初めて知ったのは  私が、MCLを初めて知ったのは 学校のボランティア活動でした。 高校の先生が、MCLを見つけてくださり、 文化祭で文房具を集めて寄付をしました。 そして、数か月後に、 この活動を校外で発表をするイベントがあり、 その際に、ななこさんに講演会をしてもらったことが、 私が、MCLを訪問することを決めたきっかけです。   ななこさんが、輝いた目で語るMCL内での共同生活、 子どもたちの可愛すぎる笑顔、 教科書の中でしか見たことがないような 貧困問題が実際に起きている、ミンダナオ島の現状を見て、 MCLを訪問して、日本と違う世界を見てみたい、 という強い思いを持ちました。   その日、家に帰り、すぐにお母さんに 「ここに行きたい!」と、宣言したことを覚えています(笑)。 そして、高校3年生になる前に、 3月の後半から4月の前半までの3週間、 念願のMCLを、訪問させていただきました。  koiki2 2)こんな私でもたどり着けた  私は、家の近くのショッピングモールでも 迷子になるほど方向音痴で、 ミンダナオ島に1人で行くことを話した際は、 家族にも、友達からも心配されました。 しかし、行く前から私は、 自分の知らない世界に飛び込めることが、 楽しみで仕方がなく、出発の日を待ち遠しにしていました。  そして、MCLに出発をする日、 私は、やはり空港で方向が分からなくなったのですが、 フィリピンの方たちが本当に優しくて、向こうから ”Where are you going?” と話しかけてくださり、 大きな問題もなく、 無事にダバオ空港にたどり着くことができました。 MCLの訪問を検討されている学生の方で、 1人で行くことを心配されている方もいると思いますが、 こんな私でもたどり着けたので、 フィリピンの方の優しさに頼れば、大丈夫だと思います!   空港に着き、無事ドライバーのクヤボボンと合流をし、 車の近くまで歩いていくと、そこに 「MCL おおぐしあえみ (私の本当の名前はおおぐしえいみ笑)」 と書かれた、看板を持ったスカラーが、 なんと4人もお出迎えをしてくれました。 私の到着時間は、夜の11時を過ぎていたのに、 スカラーが、4人もお出迎えをしてくれるなんて!と、 深夜の眠気も吹き飛びました。 その後、フィリピン人のソウルフード ジョリビーで夜ご飯を食べて、 3時間のでこぼこ道のドライブを一度も眠らず、 スカラーと話し続け楽しみ、 夜の3時ごろ、MCLに到着しました。  koiki3 3)頭上には満点の星空  緑に囲まれ、夜はどこか神聖な雰囲気がある敷地内に 虫の鳴き声が響いており、 頭上には、満点の星空が広がっていました。 私が宿泊する部屋のあるメインハウスへ着くと、 野良猫が、かわいい声でお出迎えをしてくれ、 着いて5分で、異国情緒あふれるMCLの世界へ 引き込まれていきました。  私は今回、MCLの訪問3回目だという大学生の ちさきさんと同じ部屋に泊まらせていただいたのですが、 このちさきさんが、MCLでの生活を私に、 0からすべて教えてくださいました。 ちさきさんがいなかったら、 私はこれほどMCLでのステイを 楽しむことができなかったと思います。 本当にお世話になりました!!  その日の夜は、ちさきさんに シャワーやトイレの使い方などを教えていただき、 次の日の朝は、朝食が6時過ぎだということだったので、 すぐに仮眠を取りました。  MCLでのステイ中は、井戸が故障中だったこともあり、 水が蛇口から出にくいことも多く、 多少の不便はありましたが、 蛇口から水が出ることは、普通じゃないのだと、 そのありがたさを学びました。  また、水が出るタイミングを探してシャワーを浴びたり、 バケツに溜めておいた水を、カボ (フィリピンで一般的に使われている大きなひしゃく) ですくって水浴びをしたりするのも、 日本ではない経験で、私は個人的に楽しんでいました(笑) 次の日、朝早く起きられるか心配だったのですが、 にわとりの鳴き声が、早朝からひっきりなしだったので、 問題なく起きることができました(笑)。  昨日の夜には見えなかったMCLの緑あふれる敷地内、 ミンダナオの青い空、 朝から掃除をしている子どもたちの姿、 ここから3週間、 こんなに素晴らしい環境で生活ができると考えると、 さらに胸が高鳴りました。  ご飯をみんなで一緒に食べる食堂へ、 朝ごはんを食べに行くと、 たくさんのスカラーが、私に話しかけてくれました。 こんなにもたくさんの人たちと 食卓を囲むことが、普段はないので、 MCLでの食事の時間は、いつも楽しく、 スカラーたちとの食事の時間が、毎日の楽しみでした。  koiki4 4)市場へ買い出しに  その日は日曜日で、 毎週日曜日はスタッフのAte Joyとスカラー何名かが、 キダパワン市内のマーケット(市場)へ 買い出しに行くとのことで、 同行させていただくことにしました。 念願のトライセクルに乗り込み、  キダパワンの緑あふれる街中を 駆け抜け5分ほど、 数えきれないほどの果物屋、八百屋、 魚屋、肉屋、洋服屋が立ち並ぶマーケットに到着しました。  中に入ると、吊るされた豚の足、牛の足、何かの皮、 山積みの鶏のもも肉、足、頭...?、 日本のスーパーでは、ありえない光景が広がっていました。 中の商品はすべて量り売りで、 大きな塊肉は、目の前で切り分けて、  魚は測ってビニール袋に放り込んで売られており、 きれいに梱包された商品が広がっている 日本のスーパーより、梱包材を消費しないうえ、 自分の欲しい量が変える点で、 すごくいいシステムだと感じました。    また、フィリピンでは、 鶏はすべての部位を余すことなく食べるらしく、 日本では鶏の足や頭といった食べられる部位も 捨ててしまっているのかと、もったいなく感じました。   そして、マーケットでは、 お客さんとお店の方の信頼関係が築かれていると、 とても感じました。 MCLは、マーケットで買った品物を預けておくために、 信頼ができるお店で、毎週買い物をしており、 日常の買い物から、 お店の方とお客さんの信頼関係が生まれている 人と人のつながりに感動をしました。  その後も、マーケットには毎週通ったのですが、 本当にマーケットの方が、フレンドリーで、 卵屋さんの同じ年代の女の子とは、友達になり、 私のキダパワンのお気に入りの場所となりました。  koiki5 5)子どもたちの Welcome Party  そのあと、子どもたちが Welcome Partyを開いてくれました。 お祈りから始まり、ダンス、ダンス、歌、歌、歌、と 子どもたちのおもてなしの心、 それを伝えようとしてくれている笑顔に、 私も自然と、ずっと笑顔になる時間でした。  その中で、子どもたちが自分たちの部族 (クリスチャンやムスリム、マノボなど)の歌を 歌ってくれるコーナーがあったのですが、 よく見てみると、 さっきクリスチャンだった子が、ムスリムでも歌ってる? マノボ族なんか、人多くない? などということに気づきました。  その後のステイ中も、他のビジターさんが来られた際や お見送りのFarewell Partyに、 何度も参加をしたのですが、 そのときも”Ate Amy, Come!!”と言われて 子どもたちに付いて行き、 結局私が全部族参加したみたいなことも多かったです。  このことから、MCL内の宗教の多様性、 みんなの宗教への寛容さをとても感じました。 もちろん、MCLのみんなは 自分の宗教の文化や考え方を大事にしていて、 クリスチャンの子が、キリスト教の考え方を 丁寧に説明してくれたこともありました。 でも、自分の宗教、文化だけじゃなくて、 他の子の宗教、文化も大事にしているんだなと感じました。   Welcome, Farewell Party以外でも、 私の滞在中にムスリムが、ラマダンに入ったのですが、 クリスチャンのスカラーが、 ラマダンの詳しい話をしてくれたり、 日常会話の中で「今あの子はラマダン中だから」、 といった会話があったりして、 1人1人の中に、他の宗教を尊重する姿勢が 備わっていると感じました。  世界で、宗教対立で紛争などが起きている中で、 MCLのみんなの他の宗教を理解し、 お互いの文化を、自分のものと同じくらい 大事になって楽しむ姿勢が、世界中に広がれば、 MCLみたいに、平和な世界が、 実現できるのかなと漠然と感じました。  koiki6 6)すべてのジェンダーが過ごせる社会  多様性という繋がりでお話をすると、MCLには、 多くの日本では「性的マイノリティー」と、 呼ばれる子どもたちがいました。 ただ、そういう子たちが、 自分のジェンダーを隠しているわけでもなく、 特別配慮をされているわけでもなく、 他の子と何も変わらずに生活をしているなと私は感じました。   そして、私にとって衝撃的だったのが、 そのジェンダーの違いをスカラーたちがお互いに、 いじり合っていたことです。 例えばある日、女の子たちと一緒に料理をしながら 恋愛の話をしていたときに、  あるスカラーが、別のスカラーに 「あなたは、レズビアンだからhalf boyなんでしょ」と言い、 言われたスカラーが、 「いや、あんたもガールフレンドいるからBoyやん」と言う、 いじりあいの会話がありました。 私は、こんなにもジェンダーの話題が、 オープンに笑いの種になっていることが驚きで、 このことをとても印象深く覚えています。  他にも、MCL内では、 「オカマ」という言葉が普通に使われていて、 男子たちが"He is Okama!!” “No!! Not me. He IS Okama!!”と、 お互い笑いながら、私に言ってきたこともあり、 こんなに簡単に、人にオカマって言っていいのかよと、 ツッコミたくなりました。   ここまで、ジェンダーに違いがあることが普通だとされていて、 その違いが、 もはやジョークになっているくらいの社会になれば、 性的マイノリティの方が、 肩身の狭い思いをしなくてもいい社会が実現できる、 とMCLのスカラーたちを見て感じました。   しかし、レズビアンのスカラーと話をしている中で、 「学校は楽しいだけじゃない、差別もあるから」 という発言もあり、 日本よりもジェンダーの違いが受け入れられている フィリピンでも、 すべてのジェンダーの人が、 何も苦労なく過ごせる社会の実現は、 できていないのだ、とも感じました。  koiki7 7)こんな山奥にも住んでいる  平日の子どもたちが、 学校に行っている時間帯には、 何度か、MCLの施設外に住んでいる スカラー(アウトサイダー)を訪問して、 お小遣いを渡したり、 状況を確認したりする活動に同行させていただきました。  その道中の道が、 車が通れることが信じられないような 細くて、でこぼこで起伏が激しい山の中を進むことが多く、 こんな山奥にも、人が住んでいることに感動をしました。 また、この環境で生活をするとなると、 他の村へ行くことも一苦労で、 日々困難に絶えないだろうなと感じました。   アウトサイダーが通っている小学校を訪問すると、 とっても笑顔がかわいい子どもたちに、 あっという間に囲まれました。 でも、やはり子どもたちは細い子が多くて、 町の中心地から離れた地域では、 地域全体の生活水準が高くなく、 貧困は、一つの家庭内だけの問題だけではなく、 その地域全体の問題でもあるな、と感じました。  そして、アウトサイダーたちの境遇を聞いてみると、 両親が亡くなり、おじいちゃんのもとで生活をしているが、 そのおじいちゃんも病気がちで、 来年からは学校に行けるかどうかわからない、 そのため現在、支援者を探しているという子など、 その家庭だけでは、どうしようもできない 非常に厳しい現状を肌で感じました。   学校に行けるか、 今後、生活をしていけるかギリギリの状況の中、 それでも家族を思い、その家族を助けるために学業をしたい、 と願うスカラーたちの切実な思いに触れて、 今まで自分の中で漠然としていた 発展途上国支援というもの必要性が、 現実味を増して感じられました。

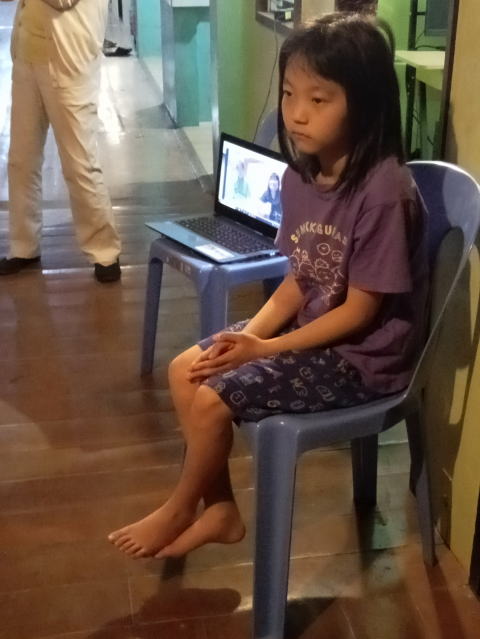

現状を理解して、 日本の支援者さんとつなげるという、 1つ1つの家庭に寄り添ったMCLの支援の方法を見て、 国や大きな機関ではできない支援があると感じました。  koiki8 8)一面バナナ!ココナッツ!  また、アウトサイダーの訪問中など ミンダナオの道を走っているとき、 一面バナナ!ココナッツ! といった景色に出くわすことが多く、 私は最初は、BANANAAAAA!!!!と 初めて見る景色に、喜んでいました。  しかし、ともさんに、 これらのプランテーションは、 もともとは先住民の方たちが住んでいた土地に、 紛争を通して、無理やり作られたものだと 教えていただきました。 もともと現地に住んでいた方は、山に逃げ込み、 そこで、かつてとは違って、 土地の制約がある厳しい生活を強いられている プランテーションの背景を知りました。   土地を追い出された先住民の方が、 プランテーションの労働者となるケースもあるものの、 非常に賃金が安いなど、 状況はやはり厳しいことも知り、 その土地に住んでいた人の利益を考えない、 効率化のみを追求した農業の形態の無責任さを感じました。  また、その広大な土地から 問題の重大さ、自分の無力さも感じました。 教科書でしか見ることがなかったプランテーションの現実を 自分の目で見れたことが、 とても貴重な経験になりました。  koiki9 9)青い空と海とマングローブ  MCLの訪問中には、1泊2日で、 サンタマリアという海沿いの町も 訪問させていただきました。 移動中は、車内でゆっくりすることもできたのですが、 私は、車の荷台に乗ることが大好きで、 フィリピンの空気を体全体で感じていつも移動をしていました。  このサンタマリアへのドライブも本当に楽しくて、 みんなとスピーカーで音楽をかけて 大合唱をしながらの3時間のドライブが、 私のMCLでの最高の思い出です。  この車の荷台から見たサンタマリアの景色が、 本当に美しくて、 青い空と海とマングローブ、 素朴な家が立ち並び、 その隣には、日本にはない背の高い木々が並ぶ 森林が広がっていました。   しかし、近くで見ると、 木の根元が、実はごみの山になっていたり、 きれいな浜辺も、 打ち上げられたごみが散乱していたりしており、 このようなプラスチックごみが海に流れて マイクロプラスチックなど 環境汚染をしていくのだなとも感じました。  フィリピンの子どもたちといると 飲み終わったタピオカのごみを 草むらに放り投げたりとかすることが、 日常だったこともあり、 日本ではリサイクル、SDGsと、 うるさいほどに言っているけど、 その教育の必要性をフィリピンで再確認しました。  話は少しそれましたが、 サンタマリアでは、 子どもたちと海で鬼ごっこや貝殻探しをしたり、 料理をしたり、ギターを聞いたりとのんびり過ごし、 夜は廊下でみんなと川の字になって寝て、 非常に充実した2日間を過ごしました。   その中でも、特に印象に残っていることが フィリピンの伝統料理であるビコ作りです。 ビコとは、もち米と砂糖とココナッツオイルを混ぜた フィリピンの甘いお菓子です。  MCLのスカラーとのビコ作りは、 なんと、ココナッツに登って 収穫をするところから始まりました。 そして、大きなナタでココナッツの皮をむき、 叩き割って半分にし、 中身の白い部分(Lubi)を削って、というように、 すべての工程が、見たことのないテクニックで溢れていいました。  もちろん、私はほとんど見ているだけで、 ココナッツの皮をむいたり、Lubiを削ったりを 少しだけお手伝いさせてもらっただけですが(笑)。 普段は、雑談を一緒に楽しんでいるスカラーたちの プロフェッショナルな一面を見て、 同年代のスカラーたちへの尊敬を強く感じました。   また、フィリピンの子どもたちは、 ココナツの登り方、割り方といった 伝統的な技術を家族から習うらしく、 そのような自給的な生活が残っている文化に感動をし、 この文化が、近代化の波に負けずに さらに将来へ受け継がれていって欲しいと強く思いました。   koiki10 10)もっと医療制度が整っていたら  また、ちょうど私が、 サンタマリアを訪問させていただく数日前に、 23歳だったサンタマリアの元スカラーが、 血液の病気で亡くなってしまいました。 サンタマリアでは、 そのスカラーの家を訪問させていただきました。  フィリピンでは、経済発展が進んでいるものの、 やはり、日本ほど簡単に病院に行ける体制が整っておらず、 定期的な健康診断なども、普及していないため、 今回のスカラーも、 体調が悪化し病院に行ったときには、 もう手遅れだったそうです。  このスカラーもこれから、 仕事に就いて、お金を稼いで、 家族を助けていく将来があっただろうに、 その人生が、短すぎる形で終わってしまったこと、 もっと医療制度が整っていたら、 救える命だったかもしれないことに、 もどかしさを感じました。  家から帰って来た後に、 亡くなったスカラーと仲が良かったスカラーが、 海をじっと見つめており、彼は 「でも、これが人生だから受け入れないと」と話していて、 小さなころから一緒に過ごしてきた存在を失う悲しみが。 そこにはありました。  koiki11 11)そんな家族が大好きだ (写真は、必ずしも本人との関係ではありません!)  ある日の夜、ともさんのお家で みんなとカラオケパーティーをしているときに、 あるスカラーが私に、 自分の家族が置かれた状況を詳しく話してくれました。 そのスカラーは、いつもジョークを交えて 流ちょうな英語で、私に話しかけてくれて、 歌もダンスも信じられないほどうまく、 笑顔が素敵な人気者です。   しかし、彼の父親は、彼が小さなときに家族を離れ、 今は別の町で、新たな家庭を持っている、 彼は、お母さんと4人のお姉ちゃんと一緒に育った と教えてくれました。 彼の家族は、今も食べ物が、 十分にはない状況で生活をしているらしく、 彼は、MCLでご飯を食べているときに 家族のことを考えるそうです。  彼の家族は彼に、 「ここにはあまり食べ物がないから、帰ってこなくていいよ」 と、伝えるそうですが、 彼は、自分も家族が経験していることを経験したいから、 ホリデーには、家に帰るのだと言っていました。 大変な状況でも、彼の家族は、 いつも大きな笑顔と声で笑っていて、冗談を言っていて、 彼は、そんな家族が大好きだと、言っていました。  彼は、勉強に一生懸命に励み、仕事に就き、お金を稼ぎ、 平らな土地に、 大好きな家族と一緒に住める家を建てたいと、 将来の夢も語ってくれました。 そんな彼の言葉1語1語が、私の胸に深く突き刺さって、 同じ学年の彼の現実や考え方を 涙なしで受け止めることはできませんでした。  特に、「自分のsacrificeを、他人に知られたくないから、 いつも笑って、歌って、ジョークを言うんだ」と言った、 彼の”sacrifice”という言葉が、 彼自身を表していると感じました。 ”problem”ではなく”sacrifice”なんだ。 彼は、今までたくさんの辛い経験をしてきただろうけど、 それを、彼にとっては単純な困難ではなく、 今に至るまでの犠牲で、これをばねに、 彼はここまで成長して、これからも成長をし続けるんだ。  英語が得意な彼が、選んで話す言葉は、 たとえ1語にも、大きな意味が込められていました。 また、彼は他にも、 結婚をするために、MCLを大学に入学する前に離れた姉や、 学校が遠すぎるために学校に行けなくなってしまった 甥の話もしてくれて、その日の彼の話の中に、 ミンダナオ島が抱えている社会問題が、 たくさん含まれていました。  koiki12 12)将来の夢を聞いてみる  MCLのスカラーたちに将来の夢を聞いてみると、 みんなが口をそろえて、 「大学を卒業して、仕事について、 お金を稼いで、家族を助けることだ」と話してくれました。  フィリピンは物価が安いこともあり、 10人兄弟の家庭であっても、 その中の1人や2人が、 大学に入り仕事を持つことで、 家族全体を救うことができるのだとも、 1人のスカラーが教えてくれました。  たとえ1人の学生が、 抱えきれないような問題があっても、 家族への愛を忘れずに、明確な夢を持って スカラーたちは勉強に励んでいました。 そんなMCLのスカラーたちが共通で持つ、 強い家族とのつながりが、 私の心までを明るくしてくれました。  MCLの子どもたちの家族への愛は、 周りにいるスカラーやスタッフ、 そして、私たちビジターにも向けられていて、 みんなが私を、前からそこで一緒に暮らしていたように 温かく接してくれました。  小さな小学生のスカラーたちは、 私をいつも、遊びやダンスに誘い出してくれて、 似顔絵も描いてくれました。 中高生、大学生のスカラーは、 私に常に話しかけてくれて、 たわいもないジョークだけではなく、 自分の今までの経験やお互いの文化、 将来についてなど、真面目な話もたくさんしました。  MCLのみんなは、 お互いを理解しようという姿勢がとても強いので、 英語の得意、不得意に関わらず とても話しやすかったです。 そのため、MCLのみんなとは、 日本の気楽な関係の友達とは、また少し違った、 心と心のつながりができたと感じました。  koiki13 13)ありのままでいられた  MCLにいる間は、 みんなが私を受け入れてくれたので、 自分を何も隠さないで、ありのままでいられました。 私はMCLで、たくさんのスカラーから 溢れるほどの愛をもらいました。  だから、MCLを離れるときは、 本当にみんなに会えなくなることが悲しくて、 Farewell Partyは、 始まる前から、みんなの顔を見て泣いていました。  でも、日本に帰ってきてからも、 みんなとのつながりが無くなるわけではなく、 今も、MCLのみんなの笑顔が心に焼き付いていて、 あのときのあの場所であのスカラーと… と、愛おしい思い出たちがよみがえってきます。 MCLにまた戻れる日が、待ちきれない毎日ですが、 MCLのみんなとの繋がりが、私を支えてくれていています。  前は気持ちが沈む日もありましたが、 今は何が起きてもMCLのみんなが、 私のそばにいてくれるから 乗り越えられるような気がしています。 いつでも帰れる、安心できる場所ができた感覚です。  私の一生を支えていってくれる 経験をくれたMCLには、 感謝と大きな愛しかないです。  |

|||||||

|

|

|

|

||||

| arisa 当たり前のことが当たり前じゃない。 高校2年生からオーストラリアに留学中の19歳が感じたMCL 長山 愛里沙 |

|||||||

子ども達の笑顔でまず   “Good morning” その一言で始まる1日。 みんな笑顔で挨拶したり、ハグしてくれたり、 ate Lisaと呼んでくれて 毎日子ども達に会うのが嬉しかったです。 私は今回2週間ほどMCLに滞在し、 実際に現地に行かないと 体験できないことをすることができました。   特にこの2週間で一番印象に残ったのは、ブハイ村です。 2019年ミンダナオ、コトバト州を中心に起きた地震で たくさんの被害者が出ました。 MCL のスカラーの子達も何人か、その地域の出身で、 今回は、3姉妹が地震前に住んでいた お家を見に行きました。   地震が起こる前の家は, 今住んでいる家から歩いて30分ほどで、 ちゃんとした道もなく、 滑りやすくとても怖かったです。   歩いたと言っても、 ハイキングまたは山登りと同じくらい すごく体力を使いました。 その家族は、学校に行くため毎回それをしていました。 靴もなく、滑りやすく危ないのに 学校に行きたいという思いがあり凄いと思いました。   現在住んでいる家は, 避難所であり ブルーシートが屋根になっており、 ちゃんとした家では無かったです。   姉妹のお父さんは バナナ農園で働いており、 日給も低く、 体に危険な農薬を取り扱う仕事です。   MCLに着いた日は、 日本とは全く違う生活をしていてびっくりしました。 トイレは詰まりやすいから片手桶で流したり、 シャワーも冷水だったりして 最初の方は不安でした。   しかし、海外旅行を たくさんしてきたというのもあり あっという間に慣れました。 特に冷水シャワーは凄く気持ち良く リフレッシュできました。   ご飯も美味しく1番気に入ったのは、 チキンアドボとパンシットです。 またフルーツも沢山食べられて嬉しかったです。 次回行く時は、8、9月あたりに行って もっとフィリピンのフルーツを食べたいです。   スカラーの子達はみんなフレンドリーで すぐに仲良くなれました。 最初シャイだった子もすぐに仲良くなれ、 みんな友達というより家族でした。   朝も早く、自分たちで料理を作り掃除をしていて、 みんなまだ若いのに 凄く自立していて凄く頼もしいです。 またみんないつも笑っていて、 幸せそうにしていて、私も幸せになれました。   MCLにはまたすぐ戻りたいです。 みんなの温かさに癒され、もう子供達が恋しいです。 この経験を活かし私も頑張らないと、 と改めて思いました。 そして小さな事にも感謝です。 当たり前のことが当たり前じゃない。 また、旅行では出来ない体験もでき大満足です。   長山 愛里沙 (掲載の許可をいただいています)  |

|||||||

|

|

|

|

||||

| kika15 MCL滞在記 宮川 木花 15歳で一人でMCLを訪ねて下さった高校生の滞在記 |

|||||||

「生きて帰って来られればいいよ」 そう言って送り出された旅でした。 その言葉とは裏腹に 私はたくさんの良い経験をして帰ってきました。   到着した翌日に 豚の血のスープを飲みました。 生き物の血を飲むのは初めてだったので 口にするまではドキドキしていたけれど、 飲んでみたら臭みもほとんどなくて 美味しかったので驚きました。 血までスープにして美味しく食べてもらえるのは 豚にとっても誇らしいだろうなと思いました。   2週間の滞在で印象に残ったことが3つあります。 1つ目はフィリピンの人々の暖かさです。 日本人と比べると、 フィリピンの人々はいつも肯定してくれます。 私に対しても「beautiful!!」と言ってくれて、 すごく優しい世界だなと感じました。 人間関係で悩んでいた私にはとてもありがたく、 救われる環境でした。   また、フィリピンの人々は自己肯定感が高く、 それもすごく魅力的でした。 日本人の若者の多くは自分に自信がありません。 ですが、フィリピンの人々は 老若男女問わず自分に自信を持っている人が多く、 いきいきとしていました。 それは素晴らしいことで、 今の日本に足りないところだと思いました。   2つ目は 人生で初めて物乞いをされたことです。 MCLの近くの市場に行ったとき、 みんなでお菓子を食べていたら 両手を差し出して近付いてくる少年2人がいました。  危険なことをされているわけではないのに 私はすこし焦ってしまいました。 そのとき、友さんが2人の少年に 少しお菓子を分けてあげました。 小さいほうをもらった男の子は 自分より大きなお菓子をもらった男の子を 羨ましそうに見ていました。 私は友さんがいて良かったとすごくホッとしました。   MCLから帰る日にも物乞いをされました。 空港のターミナル間を移動する バスに乗っていたときでした。 バスが信号で停車し、 その間に道路からバスの窓をノックされました。   道路の方を見ると 手のひらを胸の前に差し出している 少女とおばあさんがいました。 車内にいたこともあり、 私は彼女たちから目を逸らして じっと前を向いていました。   しばらくしてバスが動き出すと 身体中の緊張が解けるようでした。 車内にいたことにホッとしている自分がいて 自己嫌悪しました。 観光客に物乞いをする人がいるということは知っていましたが、 いざ自分がされると動揺してしまいました。 以前は物乞いをされたら 何かあげるのが一番良いと思っていましたが、 実際に物乞いをされて 物乞いについてよく考えてみたら、 何かあげることが 最前の方法だとはいえないなと思いました。   物乞いをしている人たちには きっとたくさんの事情があります。 なので食べ物やお金をあげても 根本的な問題の解決にはならないと思います。 また、物乞いをするのは少年や少女、老人といった 社会的な地位が低い人であるとわかりました。 まだ自分で働くことが出来ない小さな子たちが 物乞いをする姿に私はショックを受けました。   同世代なのに生まれた国が違うだけで こんなにも生活環境が変わってしまうんだ と衝撃を受けたと同時に、 彼らの力になりたいと強く感じました。 そして、彼らを救うために昔から活動しているのが MCLなんだということも分かり、 国際協力への理解がより深まりました。   3つ目はMCLの大学生の言葉です。 日本の自殺率の高さについて話しているときでした。 私は自分の意見を伝える英語力がなかったので 話を聞いているだけでしたが、 会話の中で印象に残った言葉がありました。 それは、 「フィリピン人はお金が無いけれど幸せだ」という言葉です。   たしかにフィリピンには 経済的に厳しい暮らしをしている人々が日本より多くいました。 ですが、みんな幸せそうでした。 それに対して日本は経済的には潤っているはずなのに、 人々はみんな何かに追われていてとても疲れています。 フィリピンと日本ではお互いに足りないものを補って、 救い合えると思います。 日本人はフィリピン人にはない経済力を持っています。 それに対して、フィリピン人は日本人にはない 明るさやおおらかさを持っています。   今回の滞在は、今までの人生で一番濃い2週間でした。 夕ご飯の後にみんなで歌を歌う時間があり、 そこでブルーハーツの「青空」を歌いました。 ''生まれた所や皮膚や目の色で いったいこの僕の何がわかるというのだろう'' という歌詞は本当にその通りだと思いました。 英語もビサヤ語も全く喋ることができない私とも、 MCLのみんなは簡単な英語や身振り手振りを使って コミュニケーションをとってくれました。   人生で初めて日本から出て、 世界の大きさを目の当たりにしました。 今まで、小さくて窮屈なコミュニティで生きてきた私には 考えられないほどの 様々な文化や考え方があることを知り、 今まで自分が見ていたものだけが 全てではないんだと身をもって感じました。   自分の悩んでいた事の小ささに気付き、 前向きに生きるようになったことで 自分の道が開いた気がします。 この経験をこれからの人生に生かしてきたいです。  |

|||||||

|

|

|

|

||||

| mei ここにいると自然に明るくなった 福井芽衣 |

|||||||

1)つまり「家族」なのだ  2)フィリピンの文化  3)「性」について  4)男と女以外の性も  5)帰国後、日本で感じたこと  6)昔より素直になれた  7)皆さんに強く勧めたい    |

|||||||

mei1 1)つまり「家族」なのだ   フィリピンにいた、 そのときにリアルタイムで感じていたこと みんな距離が近かった。 みんなというのは、「男女も年齢も関係なく」だ。 つまり「家族」なのだ。   だから私は、自然と明るくなり、心地よさも感じた。 私はどうしても閉ざすタイプの人間だったけど、 ここにいると自然に明るくなった。 そしてみんなが私を受け入れてくれるのを感じ、 居心地の良さを感じた。   また、「言葉が完全に通じなくても、 こんなに仲良く楽しく過ごせるんだ!」と驚きもあった。 なんとなく通じて嬉しかったり、 通じなくても、それが面白くて笑い合ったりした。 それが自信になった。 日本の私の友達や家族より、より友達・家族感を感じた。   mei2 2)フィリピンの文化   フィリピンの文化ここでは2つ述べたい。 ひとつめ、韓国人気はフィリピンでもだった。 今日本では、K-POPが爆発的に流行っていたり、 その影響なのか 独学で韓国語を学び始める友人もいたりする。   フィリピンでも 「BTS(韓国アイドル)知ってる?」と聞かれたり、 フィリピン人同士で 「ケンチャナー(韓国語で“大丈夫”)」 と言い合ったりしていた。 若者の間で、韓国が世界的にブームなのは ニュースなどで知ってはいたが、 本当にそうなのだと実感した。  mei3 3)「性」について   ふたつめ、「性」について印象的な出来事があった。 夜、子どもたちと一緒にご飯を食べた後、 そのあと少し雑談していたら、10代後半の女子が 「おなかが痛いんだー」と話し始めた。 痛い理由を説明してくれようとしたのだが、 うまく英語にすることができず  その場にいた男子にかわりに説明を頼み、 男子がわたしに説明してくれた。 理由は「生理痛であるから」 であった。 その状況に私は驚いた。 女子も男子も それをすこしも恥ずかしがっていなかったからだ。   日本だと、なかなかに そのようなことはないと思った。 どうしても女子は生理を恥ずかしがり、 男子も無知であったり 知っていても気まずかったりするであろう。   日本でも今やPMS(月経前症候群)や生理痛も 社会で取り上げられ、気にかけられてきてはいるが、 まだまだだと思う。 私も当事者であるので、 その大変さや苦しさは強く認識している。   もし、このフィリピンの出来事のように、 男子も女子も気まずさや恥ずかしさを心から感じず、 普通のことのようになれば (実際生理は普通のことである)、 生きづらさは少しでも減るのではないか。 痛さやしんどさを隠す必要がないというのは、 それだけでも救いになる。   mei4 4)男と女以外の性も   また、今度はフィリピンで、 5歳の女の子と遊んでいた時の話だ。 私は日本の「漫画」を持っていっていた。 「ちはやふる」という題で、 女の子(ちはや)が主人公で、 競技カルタに没頭する青春漫画だ。  まだフィリピンの女の子は5歳なので ストーリーはわからないから、 その漫画をペラペラとめくりながら、 絵を見て楽しんでいた。 「The boy?」「The girl?」など、 絵を指しながら私に聞いてきた。 主人公のちはやを指したときに「The boy?」と聞かれた。  ちはやはその頃、 男勝りな女の子で、髪型もショートカットで 見た目も男の子のように描かれてあったからだ。   私は、「No, This is the girl」と答えた。 が、私は英語をうまく使えないので、 先ほどのことを説明できずにいたら、 女の子は納得できなかったみたいで「mix?」と聞いた。 要はLGBTQのことを聞かれたのだ。  ちはやは違うので、それもNoと答えたのだが、 私はその状況に驚いた。 これほど小さい5才の女の子でも、 男と女、以外の性についても理解しているのだと。   日本はどうであろうか。 私は、妹や弟がいないので、 今の小さい子たちの雰囲気は分からないが、 少なくとも私が5才であったその頃では、 ゲイだのレズだの気持ち悪がって、 ふざけて言っていた同級生を見かけていた。   だから、そのフィリピンの女の子に とても驚いたし、 素晴らしいなと思った。  mei5 5)帰国後、 日本で感じたこと   最初に、MCLのみんなは、 「男女も年齢も関係なく仲良くて、家族だ。」と述べた。 私は小さい頃、 私の家族は血縁関係で一緒に暮らしているだけで、 日本語の 「家族」に含まれる「あたたかさ」や 「居場所」のようなものはあまり無いなと感じていた。 それがずっと寂しかった。 だから、MCLの家族のような雰囲気にものすごく惹かれた。   行く前に読んだMCLの訪問記には、 「家族のようだった」という内容はたくさん見られた。 しかし私は半信半疑で、 というより“疑”のほうが多かった。 綺麗事だなと思った。  なぜなら、それまでの人生で 私はそのような 本当の“居場所”に触れたことが無かったからだ。   クラスでも部活でも家でも寮でも。 学校行事でクラスのみんなとやりきった後とか、 寮で友達と毎日一緒に生活していたときも、 「ここに居られて良かった」と思うことはあったが、 それでも心から気を許してはいなかったし、 どこか浮き上がった感じがあった。 だからMCLもどうせそれだろうと思っていた。   しかし行ってみると、 ものすごくそこは居心地が良かった。 MCLの子たちにはそんな力がある。  本当に私を、無条件にあたたかく、 優しく、笑顔で迎え入れてくれるのだ。 そこはもう、居場所であり、家だ。 私はフィリピンから日本に戻った後、 幾重にも忖度しなくなったと思う。   mei6 6)昔より素直になれた  今までの私は、本心を隠すことが多かったし、 他人のことを常に警戒していた。 しかし今は、昔より素直になれた、 人に気を許すようになった。 いや、素直な心を表に出せるようになった、 のほうが正確かもしれない。   例えば、褒め言葉をもらったら、 「ありがとう」って言えるようになった。 今までは、 「そんなことないよ…」って思ったり、 「皮肉で言っていたら…」って考えたり、   「期待に応えるために 今度も褒められることをしなければいけない…」 とプレッシャーを感じていたりしていた。  褒められて嬉しいのに、 その気持ちは奥の方に追いやられていた。 でも、そんな必要はないと気づいた。 褒められて嬉しい気持ちは素直に 「ありがとう」と言えば良い。  今でも私は他人の気持ちを推し量るけど、 だからといって 自分の気持ちを追いやる必要は無く、 自分の気持ちも表現していいのだ。   その方がコミュニケーションは 複雑化しすぎないし、齟齬がうまれない。 日本はやはり忖度と我慢の文化で、 自分の本心を言えていない人は、 世の中に数多くいると思う。 それだとやは生きづらいと思うし、幸せでないと思う。   mei7 7)皆さんに 強く勧めたい  私は、みんなが自分を隠さず、 自分に納得して生きていけたらいいなと思う。 やはり私たちの行動は生まれた国の文化にのまれている。 一度外に出ることで、 水面下の本当の気持ちに気づいたり、 本当にしたい行動に気づいたりする。   そして今度は母国に戻っても、 その行動をする勇気を持てたりする。 だから私は皆さんに強く勧めたい。 自分の知らない自分と出会ってみませんか?     |

|||||||

|

|

|

|

| haru 貴重な体験をありがとう! 石黒 はるな 11歳 小学校5年生 |

|||

はるなさんの自己紹介 (ご両親の許可をいただいています) 小学校5年で、週に4回 器械体操教室に通っています。 1年に何度か体操の大会にも出て、 メダルや賞状をもらいます。 学校の授業では体育が好きです。 体を動かすことが好きです。 読書も好きです。 泳ぐのは得意ではありません。 ・普段と違う環境の生活を 体験してみたかった。 ・いろんな国に行ってみたい ・自然の中で、お友達と遊びたい。 ・楽しそうだから |

|

||

| 1)初めてのMCL  2)川あそびにも  3)盛大なお誕生日  4)貴重な体験をありがとう    |

|||

| haru1 1)初めてのMCL   わたしは「MCL]に行って、一番思い出に残ったのは、 「みんなといっしょにいた時間」です。 初めてMCLの施設の中にはいったときは、 逃げだしたいぐらい緊張していました。  ちがう言語だけれど、 だいじょうぶかな? と思っていました。  けれど 「いっっしょに遊ぼう!」と声をかけてくれたり、 わたしもちょっとなら分かる英語で がんばって話そうとしてくれてうれしかったです!  haru2 2)川あそびにも   川あそびにも 行きました。 わたしは、水がこわくって 深いところは、泳いだりはしていないけれど、 浅瀬で楽しくあそびました。    コケで滑るところになると 手をつないでわたってくれて とてもうれしかったです! 洗たくも川でしました。 まるで日本の昔話の「桃太郎」みたいでした。   haru3 3)盛大なお誕生日  一ばん嬉しかったのは 盛大なお誕生日会です!  今まで、 こんな誕生日会を してくれたことは初めてでした。   まず、びっくりしたのは、 朝4時にサプライズの歌で起こされたことです。   それで、 終わりかと思いきや、 夜のご飯もゴージャスですごかったです。 とてもおいしかったです!  haru4 4)貴重な体験を ありがとう  最後に「MCL」の方々に、 ひとことお礼を言いたいと思います。 とても貴重な体験をありがとうございました。   世界には、 まだ苦しんでいる たくさんの子がいると思います。  だから、 これからも 活動を続けてほしいです。   五日間、ほんとうに ありがとうございました。 石黒 はるな     |

|||

|

|

|

|

| sho ミンダナオ子ども図書館体験記 豊嶋志保  今回、機関紙100号に掲載させていただいた、豊嶋志保さんの感想文。 訪問者のなかでは、とっても静かで内気な女の子であるにもかかわらず、 執筆された感想文がすばらしい!!! そこで今回は特別に、支援者の方々以外にも、 また特に若者たちに読んでもらいたく、 思い切ってサイトにも、同時に掲載させていただきました。 |

|||

| 1)MCLでの生活 2)生きる力に満ち溢れ 3)本当の幸せって? 4)仲間たちと協力しながら 5)認め合うことが重要 6) 子供の幸せを第一に 7) どう生きていくかを考える 8『ミンダナオの風』(松居友) |

|||

| sho1 1)MCLでの生活 MCLでの生活は、 自分自身の価値観や生き方に、 大きな影響及ぼすものとなった。  私はもともと、社交的な人間ではない。 物事をネガティブに捉えがちだし、 人見知りするときも多々ある。 しかし、こんな私でも、 MCLの子供たちは暖かく迎え入れてくれた。 実際にMCLの子供たちと同じ生活をしてみて、 生活水準の高さは、我々日本人のほうが上だなと思った。   しかし、心の豊かさは MCLの子供たちのほうが、 自分よりはるかに上だと思った。 彼らはいつも笑顔で明るく、生き生きとしている。   sho2 2)生きる力に満ち溢れ  また、私たちの重たい荷物を持ってくれたり、 食べ終わった食器を片付けてくれたりと、 ちょっとした気遣いもできていたなど、 人として尊敬できる部分をたくさん持っていた。  掃除や料理、洗濯などの家事も 共同作業で難なくこなしていたのを見て、 フィリピンで滞在する前に、 自炊や洗濯をするのが面倒くさい、 と思っていた自分を恥ずかしく感じた。   このように彼らは、 幼い頃に家庭崩壊などのつらい経験を しているにもかかわらず、 私よりも、生きる力に満ち溢れていたのを実感して、 自分も負けじと生を全うしよう、 と思えるようになった。  sho3 3)本当の幸せって? また、MCLでの生活を通して、 何が本当の幸せなのか、 自分にとっての幸せとは何なのか、 といった問いについて 考えるきっかけを作ることができた。   日本の子供の生活ぶりと、 MCLの子供たちの生活ぶりを比較して、 貧困の度合いと幸福度は、 必ずしも比例するとは限らないと感じた。  日本の子どもは、 時間や期限を守ることを幼い頃から教えられ、 宿題や塾、習い事といった 大量のタスクをこなすために、 あくせく活動している印象がある。  それに対してMCLの子供たちは、学校が終わった後、 ゆったりとした時間の流れの中で、 仲間たちとの遊びを通して、 問題解決能力や複数の言語を話す能力など、 今後生きていくのに必要となる力を、 身につけているように見えた。   sho4 4)仲間たちと協力しながら 両者を比較してみて、 確かに日本の子供のほうが、 教育費など、 より多くの金をかけて育ててくれているが、 MCLの子供たちのほうがたくさん笑うし、 幸せそうに見える。   ここから、競争社会の中で根詰めて活動し、 より多くの利益を生み出すことが 唯一の幸せではないなと痛感した。 MCLの子供たちは、大自然という 人間の手では作ることができないものの中で、 仲間たちと協力しながら勉学に励んでいる。  その生活ぶりを見ると、 時間という人間が区切ったものに縛られ、 お金という人間が作ったものをより多く 手に入れるために競争する生き方は、 空虚で味気ないものであるとさえ感じた。   sho55 5)認め合うことが重要 現代の私たちは都市化、競争化した社会の中では 他者との優劣を過度に気にし、 他者より利益を多く獲得することばかりに 意識が向いてしまいがちである。   しかし、そういう社会になってしまったことで 自分にとって本当の幸せを 見失っているのではないか。 ましてや、自分にとっての幸せを考える時間すらも 与えられていないのではないだろうか。   他者と比較ばかりして、 他者より劣っていた場合劣等感を抱いたり 自己肯定感を下げたりするのではなくて、 自分がどうありたいかや 自分にとっての幸せを各々でまず考え、   他者と異なる部分ができたとしても お互いがそれを 認め合うことが重要だと感じた。

sho66 6)子供の幸せを第一に   最後に、MCLでの生活を通して、 子供の大切さを実感したことについて述べる。 私は、MCLに来る前は、 子供をそこまで重要視していなかった。 社会の中の位置づけも、 子供は、最も下に位置すると考えていた。   しかし、MCLの創設者である松居友さんは、 子供の幸せを第一に考える 社会の実現を望んでおられた。 子どもが幸せになると、 その母親が幸せになる。   母親が幸せになると、 父親が幸せになり、その家族が幸せになる。 幸せな家族が増えると 社会が幸せになるという論理だ。   sho7 7) どう生きていくかを考える   これまでの自分の考えとは全く異なっていたが、 確かにこの考えは成り立つと思ったし、 実際に実現すれば、戦争や紛争などが減り、 この世の中には、幸せな人がもっと増える のではないかとも思えた。   以上のように、 MCLでの生活で得た価値観は、 それまでの自分の価値観とは、全く異なっており、 最初は、戸惑ったり疑問に感じたりしてしまったが、 これから自分が、 どう生きていくべきかを考えるときに 参考にしていきたいと思った。     |

|||

|

|

|

|

| syu ミンダナオ訪問記 陳代修平syu |

|||

1【日本に帰国して】 |

|||

2【言語】 |

|||

3【スポーツ】 |

|||

4【食べ物と家事】 |

|||

5【バナナ】 |

|||

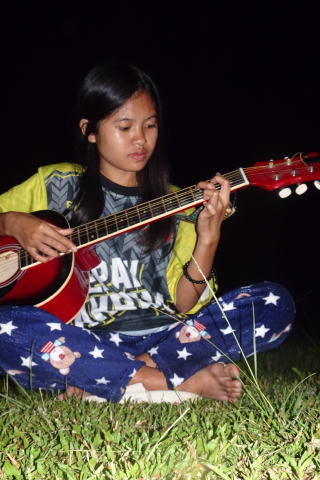

6【音楽】 |

|||

7【幸せとは】 |

|||

8【日本では】 |

|||

| syu1 1【日本に帰国して】  日本に帰国して1週間、 ミンダナオで過ごした2週間弱が、 すごく懐かしく思います。 MCLにたどり着いたのは夜中だったので、 こどもたちに出会えたのは、 次の朝が初めてだったのですが、 早速たくさん話しかけてくれました。   「名前はなんていうの?」 「何歳?」 などとどんどん質問してくれて、 早速わたしたちを受け入れてくれたことに とても安心しました。 また、人と人との距離がすごく近いので、 すぐに馴染むことができました。  この距離感の違いは、 日本との大きな違いだと思いましたが、 私にとっては、 すごく居心地の良いものだったように思います。   syu2 2【言語】   こどもたちは、英語でたくさん話しかけてくれるのですが、 こどもたちが普段使っている言語は “ビサヤ語”であったり、 それぞれの民族が独自に持つ言語 (マノボ語やマギンダナオ語など)だったりします。 もちろん、英語とタガログ語が、 フィリピンの公用語なので 学校の授業などでは、英語をよく使い、   わたしたち日本人よりは、 英語を使い慣れているこどもたちも多いものの、 「ビサヤ語では、こう言うんだけど、 英語だとどのように言うのだろう」 と悩んでいる姿も見ていて、 英語を頑張って使おうとしている様子に すごく親近感を持ちました。   なので、英語でコミュニケーションをしっかり取れるたびに、 英語を勉強していてよかったと思えたり、 違う言語を持つ人々と コミュニケーションを取れる喜びを しみじみと感じていました (ビサヤ語もたくさん教えてくれて 言語を学ぶ楽しさも改めて実感しました)。   一方で、学校に通えていない子には なかなか英語が通じないという話も聞きました。 学校に通えているかどうかが、 使える言語にも直結するという現状も知りました。   ところで、この滞在期間中に、 実に7つの言語を使えるという スカラーに出会いました。 どのくらいの言語を使えるかどうかは、 その人の生活環境 (複数の言語を生活上必要としているか) にも大きく左右されるのだと思いました。   syu3 3【スポーツ】 こどもたちは、色々話しかけてくれるほか、 一緒に遊ぼうと、よく声をかけてくれました。 特にバレーボールやバスケットボールは人気で、 土日など学校がない日には、 ご飯を食べた後にすぐに「遊ぼう!」 と誘ってくれました。   他にも、「セパタクロー」というスポーツも人気でした。 「セパタクロー」とは、東南アジア発祥のスポーツで、 3対3でネットを挟み、 足や頭だけを使ってボールを返しあう バレーボールのようなスポーツのことです。   竹で編んだボールで大きさも小さいので、 足で上手く扱うのは難しかったですが、 こどもたちと一緒に とても楽しむことができました。  言葉で話す以外に、 こうした一緒に体を動かし、 一緒にスポーツを楽しむコミュニケーションも とても大切だと感じました。   MCLを離れる際にも 「MCLに帰ってきたらセパタクローしようね!」 と言ってくれたのは忘れられない思い出です。   4【食べ物と家事】   MCLでは、毎回の食事も当番を決めて、 こどもたちが自分たちで作っています。 その様子を見学しようと、 わたしたちもほとんど毎日、4時に起きて (朝食の用意は朝4時から始まります!) 炊事場に行きました。   炊事場では、数人のスカラーが分担して、 火起こしをして、お米を炊いて、 野菜を切って調理をしていきます。 その場に一緒にいさせてもらって、 料理のことや食材のことなどを色々教えてくれました。  こどもたちは、 実家でも普段から 料理を手伝っているので、 料理は小さな頃からできるそうです。   また、みんなで分担しながら調理を進めていくので、 コミュニケーションが活発でした。 洗濯や掃除なども含めて、 こどもたちは、家事全般を コミュニケーションを取る場として 楽しんで取り組んでいて、  お互い助け合いながら共同生活しているのだと すごく感じました。 現在の日本では、 家事の中で他者と コミュニケーションを取る機会はすごく少なく、   一方で、昔の日本でも洗濯や調理などで 近所の方とコミュニケーションを取る 機会も多かったと聞くので、 こうした家事の中での コミュニケーションを取る機会が減ったことが、 コミュニティの希薄化にも 繋がっているのかもしれないと感じました。   syu5 5【バナナ】   滞在中にサンタマリアの村に行く機会がありました。 その途中に見かけた広大なプランテーション。 日本をはじめとした海外に輸出される用のバナナが 栽培されていると聞きましたが、 一面に広がるプランテーションの その広大さにすごく驚きました。   しかも、その農園で栽培されるバナナには 除草を進めるために大量の薬が使われていて、 現地の方々は、そのバナナを口にすることは できないという話も聞きました。 (日本などに届けられる間に洗浄されているそうです)。   そういう話を聞くと、 わたしたちが普段口にしているものの背景を もっと知るべきだと感じました。 また、バナナにまつわる話では、 バナナには多くの品種があることを今回初めて知りました。 その中で特に驚いたのは「主食になるバナナ」でした。   蒸して食べるのですが、 その食感は、ジャガイモやサツマイモにていて、 おなかがすごく膨れそうなものでした。 山奥の村では、1日の食事がこのバナナだけ ということもあるという話も聞きました。 塩を少しつけて食べるそうです。   syu6 6【音楽】 こどもたちは歌ったり、踊ったり、 楽器を弾いたりすることがとても大好きです。 「お気に入りの音楽は何?」と何度も聞かれました。 私は男子寮で一緒にこどもたちと寝ていたのですが、 寝る前には一緒に歌を歌ったり (タガログ語の歌は流石に歌えなかったですが)、 楽器の演奏を聴いたり、音楽をとても楽しんでいました。   また、民族や宗教の音楽もとても大切にして、 文化が伝承されている最前線を垣間見た気がします。 日本でも、音楽を通して文化が脈々と受け継がれてきたと よく耳にはするけれど、 やはり現代では、 すごく弱くなってきているように感じます。   フィリピンの人たちは、言語も含めて、 それぞれの民族が持つアイデンティティをとても大切にしていて、 それをしっかり次世代に受け継いでいっているのだと、 音楽を見ていて感じました。   syu7 7【幸せとは】  今回の滞在でとても感じたことが 「幸せ」ってなんだろうということでした。 日本は経済的にとても豊かで、 モノやサービスにもあふれている国だとは思います。 他方、フィリピンは経済的には貧しいと言われています。   でも、フィリピンで様々な人に出会う中で、 実際に暮らしている人たちの「心の状態」はどうなんだろう と滞在中にずっと考え続けていましたし、 日本に帰ってきた今もずっと問い続けています。  フィリピンでは、小さい頃から、 家でも学校でもない地域の中で、“遊び”を通して 自発的に他者と繋がる場がありました。 また、遊びの中で自分の特技を見つけて、 それを軸にして生きる力を見つけていく。 それがベースの他者との関係性もあるように思いました。   お互いにどういう人かをわかっているから、 足りないところをお互いに補い合って 生きているように感じました。 確かに学校には通えないかもしれないし、 経済的には、豊かではないのかもしれないけど、 お互いが助け合うことで生きてはいける。  そのつながりがあるということで、 私の目には「幸せそう暮らしている」ように見えました。   syu8 8【日本では】 一方、日本ではどうでしょうか? 経済的には安定しているかもしれないけど、 隣近所も知らない、頼れる人もいない という人も多いように思います。   日々の生活で孤独になり、 不安が募っていくという状況が 「幸せ」とは言えないようにも思います。 人によって「幸せ」の感じ方は違うとは思いますが、 少なくとも経済的な指標だけで計れるものではないと 今回の滞在で強く感じました。   みんなが幸せが生きていくために、 日本がフィリピンから学ぶべきことは 多いとすごく思いました。 私自身は、フィリピンから日本がどのようなことを 学べるかという視点も大事にして、 今回の滞在期間を過ごしました。   今回の滞在を通して、フィリピンが持つ強みが見えた面も多いので、 今後の活動にも活かしていけたらいいなと考えています。 もちろん、MCLの子どもたちとの交流も 今後も大切にしていきたいですし、   もっとフィリピンの現状や MCLの取り組みも学んでみたいので、 ぜひ今後ともよろしくお願いいします。 この度は、現地訪問を受け入れていただき、 本当にありがとうございました。   |

|||

|

|

|

|

| moka 自分から見た、MCLの子供たち 岩淵桃香 |

|||

| 1)「あっという間」 2)「沢山のハグ」 3)「ありのままを受け入れる」 4)「子供たちの生きる力」 5)「何をするにしても」 6)「ビンセント」 7)「Ate Momoka!」 8)「沢山笑う人たち」 9)「歌ダンススポーツ」 10)「平和」 |

|||

| mmk1 1)「あっという間」 今回私は、ななこさんの講演を聞いて、 好奇心から、ただ漠然と行ってみたいと思い 航空券を予約しました。 高校生の時、不登校だったり、 小さい時からずっと人と関わることを避けてきた 自分から見た、MCLの子供たちに関して書きます。  現地に着いて、子供達と対面する時 とても緊張したのを覚えています。 ですが子供達は、フレンドリーに私に駆け寄ってきてくれて 緊張している私を、引っ張ってくれました。 それから、1ヶ月弱の滞在でしたが、 今振り返ると、とてもあっという間でした。   mmk2 2)「沢山のハグ」 子供たちは、しきりにハグをしてくれる。 会ったばかりの私にハグ、その後も毎日ハグ。 今まで人生で、人とハグした回数を合わせても、 今回の滞在の期間のハグの回数が上回ってると思う。   今回の沢山のハグを通して、 ハグは、言葉を交わさなくても、 人の温かみや優しさに触れられる 素晴らしい行為だということ学んだ。  MCLの中ではスタッフも子供たちも、 物理的な距離も心の距離も、 日本の距離感に慣れてる私からすると、 近すぎるぐらいに近かった。 だが、それらを通してたくさんの愛をもらった気がする。   mmk3 3)「ありのままを受け入れる」 ありのままでいい。そう思わせてくれる子供たち。 LGBTQが、とても浸透していて それが普通の世界だった。  それが自分だから、それでいいんだ。 社会と常識とか人目とか、 そんなもの気にする必要なくて まずは、ありのままの自分を受け入れる。   Aprilさんにも 「自分の事を受け入れることで、 他の人のことも受け入れるようになり優しくできる」 ということ教わったが、 ほんとに大事な事だなと思う  mmk4 4)「子供たちの生きる力」 毎日、子供たちを見ていて驚くのが、 子供たちの生活力。 早朝から施設の庭を掃除し、   食事も当番制で自分たちで作り、 おやつは、木に登って マンゴスチンやココナッツをとって食べる。 洗濯は全て手洗い。     そして、遊び道具まで、 自分達で作り出してしまう。  学校が休みの日、 木の枝にぶら下がり ターザンのように遊んでいるな、 と見ていたら 少し経つと枝に紐を掛け、 タイヤを吊るしてブランコが出来ていた。  年頃の高校生男子組 (ラヒムあたり)が道具を作り、 小さい子供たちと一緒に遊ぶ姿を見た時は、 心が温まった、なんかとても良かった。  mmk5 5)「何をするにしても」 何をするにしても、 皆器用で生活の知恵が備わっていて 現代の便利すぎる生活の中で生きる私が、 持っていない物を沢山持っていた。   便利さを追求する世界に生きていたので 便利=いい事だ、と思い込んでいたが、 便利でない世界にも良さが沢山あった。 自分ですると達成感を得られるし、 自己肯定感が高まる。 何より不便な事を苦に思わず、 友達と話しながら 沢山笑って楽しんでやってしまうのが、 子供たちの凄さだと思う   6)「ビンセント」 人と接するのが嫌いだったが、 自分で完結する趣味として 6歳の頃からギターを初めたというビンセント。   ギターに詳しい他の訪問者の方によると プロ並の腕前らしい。 「シャイな性格だけれども、 訪問者が楽しんで貰えるよう、 自分なりのベストを尽くす」 と言っていたのがとても印象的。  彼は本当にその言葉通り、 シャイながらも私たち訪問者に、 ギターを熱心に教えてくれた。 最初は出来ないのは当たり前だよ〜、気にしないで〜、 諦めないで〜って、沢山声を掛けてくれた。   彼の優しさや人に対する誠実さは、 自分が取り入れたい要素が、沢山あり、 本当に尊敬している  mmk7 7)「Ate Momoka!」 ateは、歳上に対する尊敬語で 名前を呼ぶ時に前につける。 come here!Are you OK? 子供たちはすれ違う度に、 こうして、私の名前を笑顔で呼んでくれたり、 私を気遣ってくれた。   最初は、一回りも年下の子供たちに 気を遣わせてしまうなんて情けないと思ったが、 Aprilさんに聞くと お互いを気遣う文化だから気にしないでと言われ、 それから私も、沢山子供たちの表情を観察するようになった。 滞在中にあの呼び掛けに何度か救われた。 子供たちは、スマホばかり見ている自分たちより 遥かに人の目を読む能力が、ずば抜けている気がする。   写真は、サラジェーンが 「あてももか!!かもん!」 と言うので何かと思ったら、 彼女が書いた絵を見せてくれた。 もう全てが愛おしすぎて、泣きそうになった。 絵からも感性の豊かさや、 彼女の可能性が伝わってきた  mmk8 8)「沢山笑う人たち」 スタッフさんや子供たちが、話しているのを見ていると ずーーっと笑いあっている。 冗談を良く言い合ってるらしい。 とても仲良しな3人組 (クリスティーン、ジョイ2、ジャーマリー)が、 冗談で「プラスティックフレンズ!」 と言い合っているのをよく見たが、 どう見ても大親友にしか見えなくて、なんか微笑ましかった。   ビサヤ語が理解できないので、 なんて言ってるのかは分からないけど、 彼女たちと居ると、自然と笑顔になってしまう。 笑顔は薬だからね!って 人のスタッフさんが言っていたけど 本当にそうではないかと思うぐらい、 子供たちと一緒に笑いあっていると、幸せだったし 少しの悩み事なんて吹っ飛んで行った。   そしてAprilさんに、 あなたの笑顔は、人を笑顔にするから沢山笑いな! と言われた。 色々な事を乗り越えてきたからこそ持つ、 包容力や愛に溢れる、 エイプリルさんの言葉は素直に入った。 日本人は、綺麗な人やハンサムな人が多いのに 皆真顔で勿体ない!って(笑) 私は、特になんの才能とないが笑うことは出来る!  mmk9 9)「歌ダンススポーツ」 子供たちは、 スポーツや歌やダンスを 心から楽しんでいるように見えた。 それってとても素敵なことだと思う。 日本にいると、テストで点数を付けられたり なんらかのきっかけで苦手意識を持ってしまい 距離を置いてしまう子も多いと思う。   子供たちの上手くても下手でもなんでもよく ただ楽しんでやっている姿勢がとても良かった。 スポーツや歌やダンスって、 本来はどんな人でも、1番気軽に楽しめるものなんだと感じた。 夕暮れにギターを弾くビンセントと、 その周りの子供たちが、気持ちよく歌っていたのだが その空間が良すぎて泣きそうになった   mmk10 10)「平和」 色々振り返ってみると、 子供達は、何か事情があってここに居ることを 全く感じないぐらいに、 明るく元気で素直な子ばかりだった。 過去に囚われたり、責任を親におしつけたり、 そんなことをせずに自分で一生懸命生きていた。  そして子供たちは、家族を本当に大切にしていた。 どんな両親であろうが。 兄弟の繋がりもとても強い。 上の子は、下の子をとてもよく見ているし、 下の子は、上の子にとても従順。 そして働きたい理由が家族を助けるため。   宗教など関係なく、仲良く助け合い、 なんでもわけ合って食べたり飲んだり、 兄弟関係なく、小さい子を皆で育てる姿 (ガチで小さい子が、小さい子の面倒を見てるし ほんとに皆で育ててる)を見て、 この世界の人が皆こうなら、 平和なんじゃないかと思った!  MCLの子供たちは、 容姿に囚われたり外側の世界ばかりを見ていた 私からしたら正反対の世界で、 人間が本来生きていく上で大切なことを 沢山教えてくれました。   私と同じように、 日本の行き過ぎたルッキズムの世界で 苦しんでる子に来て欲しいです。 また、直ぐにでも行きたいぐらい、 大好きな場所になりました。 友さんの「ここはあなたの家だから、いつでも戻っておいで」 という言葉を信じてます。 次はもっと、英語を話せるようになって、 なんなら、ビサヤ語も話せるようになって、 皆の話を沢山聞きたいし、 冗談を言い合える仲になって、沢山笑いたいです。   |

|||

| kaho また会いに行きたい 木村 香穂 Kaho Kimura |

||||

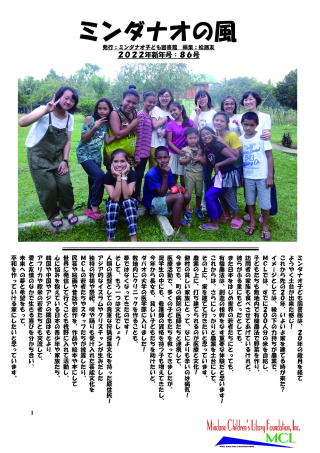

ミンダナオ子ども図書館を訪れた大学生の、 木村香穂さんのミンダナオ体験記です! 2022年新年号ですが、 コロナと大統領選挙の影響で一カ月以上遅れていますね・・・ 機関誌『ミンダナオの風』は、隔月でお送りしています。 自由寄付で購読できますので、わずかでも振り込んでいただくか、 宮木梓さんに、ご希望を連絡してみてくださいね! mclmindanao@gmail.com Facebook:Azusa Miyaki 電話でのお問い合わせは:日本事務局 密本眞弓さんに! 電話番号090-4277-7373 ぜひいつか、子どもたちに会いにしらしてくださいね! |

||||

|

|

|

|

|

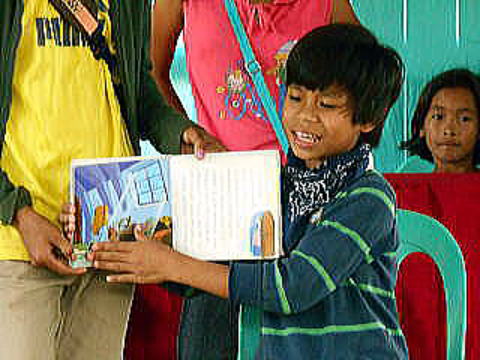

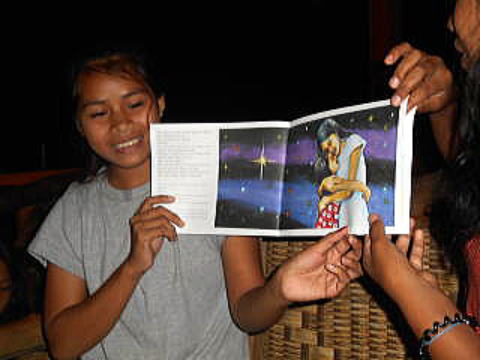

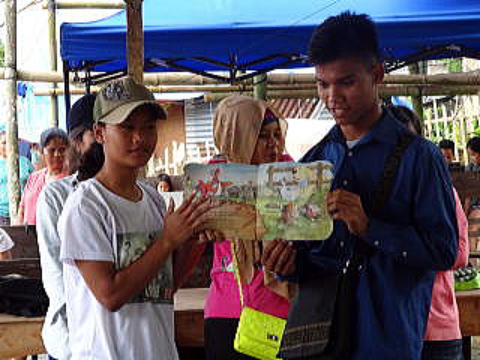

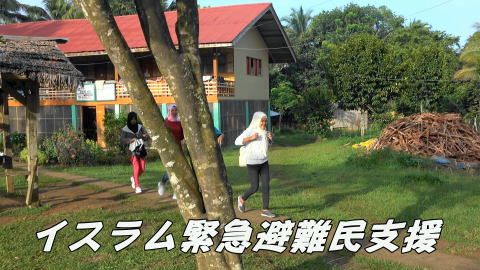

また会いに行きたい 木村 香穂 Kaho Kimura   私がMCLを訪れたのは、2020年の春。 その後すぐに感染症の世界的流行が始まり、 気軽に海外に行くことが難しい状況が 現在まで続いている。   MCLを訪問することも中々叶わない中、 私の経験を共有することで、 ミンダナオのことや、 MCLでの体験が私に与えた影響の大きさを、 少しでも伝えることが出来ればと思いながら、 この文章を書いている。  東南アジアの国だと、 これまでマレーシアとシンガポールは 訪れたことはあったが、 フィリピンの、それも都市部や観光地でなく、   地元の人たちと 近い場所で過ごすというのは初めての経験で、 滞在中は毎日のように 新しい発見や出会いがあった。   そしてそのほとんどは MCLの子どもたちが教えてくれたこと、 出会わせてくれたものだった。 滞在期間中、子供たちはたくさんのことを教えてくれた。   ビサヤ語や学校のこと、 鬼ごっこや質問のしあいっこといった遊び、 食べられる果物に洗濯のやり方まで、   異なる文化と 触れあう時間は 面白いことだらけだった。   子供たちは 学校にも案内してくれた。   小学校の校舎はビニールシートで作った仮設のもので、 ハイスクールも一部の壁が崩れていたりと、 私がMCLを訪れる少し前に発生した地震の爪痕が 所々に見られたが、 生徒たちは私たち訪問者を明るく迎えてくれた。   日曜日には、 クリスチャンの子が教会に連れて行ってくれた。 そこで目にした礼拝は、私にとって衝撃的なものだった。 一番のカルチャーショックだったと言っても いいかもしれない。   私はミッション系の高校に通っていたが、 私にとって毎朝の礼拝は 静寂の中で自分と向き合う時間だった。 それが、私の訪れた教会では、 ポップス調の讃美歌に、キーボード、ドラム、ベースが伴奏を担い、   マイクを持った女性に合わせて皆が歌う、 といった感じで行われていた。 説教中にもピアノがBGMのように演奏をしているなど、 恐らくフィリピンの文化や価値観に合わせたのだろう、 賑やかな雰囲気のものだった。   そのように毎日濃い経験の連続だったが、 中でも特に印象に残っているのは 避難キャンプを訪問した日のことだ。 木村香穂さんが同行した、地震避難民支援体験を、 ドキュメンタリー映像にしました! 以下をクリックしてご覧くださいね!  地震で被害を受けた人たちが避難してきている キャンプでの炊出しと読み聞かせに 同行させてもらったのだが、   MCLのスカラーも何人か一緒に来ていた。 ご飯を作っている間に、 避難キャンプの子どもたちに 絵本の読み聞かせを行い、一緒に歌を歌い、 短い劇をやり、 最後はお菓子とパンを手渡す。     私も劇に少しだけ参加したが、 基本的にはMCLの子どもたちが リーダーシップをとって進めてくれた。   普段は支援を受ける側である子どもたちが、 支援をする側に まわる姿が印象的に映った。

その避難キャンプには、 MCLのスカラーの候補生がいた。   MCLのスタッフさんたちと 一緒に私も話を聞かせてもらったが、 その子の一家は 地震で家が倒壊したショックで父親が自殺してしまい、 残されたお母さんは 7、8人の子どもを抱え途方に暮れていた。   子供たちは、看護師やエンジニア、 助産婦さんになりたい などの夢を教えてくれて、 そのために学校に通いたいのだ という思いが伝わってきた。  私が目にしたのは フィリピンが抱える貧困の ほんの一部に過ぎないのだろうが、 まだまだ支援を必要としている人は、 たくさんいるのだと実感できた。     定期的に水道が止まったり、 停電が起きたり。   山の中の女子寮にとまった日は、 電気の通っていない真っ暗な部屋で 子供たちと一緒に眠ったり。 ミンダナオで出会った子供たちは、 日本では考えられないような環境の中で暮らしていた。   いつも明るく接してくれる子供たちも、 たまに話してくれることから、 様々なものを 背負っていると感じさせられる。  シングルマザーの家庭の子、 自分の家を”really poor”だと語る子たち、 小さい頃、シラミが頭に湧いて かゆくて眠れなかったと話してくれた子、 死んでしまった妹のことを教えてくれた子。   すべて子どもたちから聞いた 断片的な話に過ぎないが、 そんな日常を生きている子供たちの方が、 年上の私より何倍も強いと、 子供たちと接しながら何度も思わされた。   私は日本で、 フィリピンの小学校に 給食支援を行う サークルに所属していて、  MCLのことを知ったのも そのサークルで知り合った友人がきっかけだった。 そのサークル活動を通して 途上国支援に少しだけ関わってきた中で、 自分が救う側だという驕りを持たないようにと 意識していたつもりだったが、   実際にフィリピンを訪れて子供たちと交流して、 やはり救いたい、 自分が救う側だという思い上がりが どこかにあったのかもしれないと思わされた。   実際、MCLに滞在している間、 救われていたのは私の方で、 フィリピンの人たちから たくさん元気や生きる力をもらったと感じている。   何より、MCLで過ごした約1週間を機に、 フィリピンという国が大好きになった。 MCLの子どもたちと友達になったように、 対等に支え合い、 足りない部分を補い合う関係で いられたらと今は考えている。   私に大切なことをたくさん教えてくれた MCLの子どもたちが大好きで、 コロナが落ち着いたらまた会いに行きたいと思う。  木村香穂さんが同行した、地震避難民支援体験を、 ドキュメンタリー映像にしました! 以下をクリックしてご覧くださいね!   |

||||

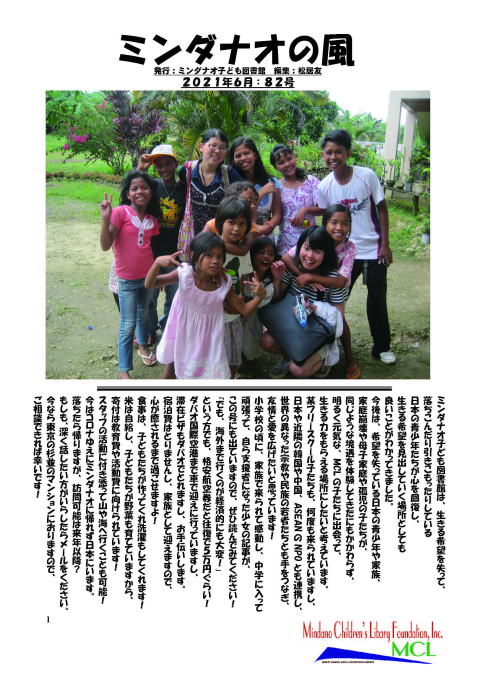

| new2 機関誌2021年6月号:82号の 制作が完了しました! 日本の若い世代が書いてくれた原稿が、あまりにも感動的なので 本来は支援者のみにお送りしている機関紙なのですが、一部を抜粋して みなさんにも読めるように掲載いたしました! 機関紙は、隔月でお送りしていますが、 宮木梓さんにメールしていただければ、お届けします! mclmindanao@gmail.com |

|||||||||||||||

まゆみさんが書かれたものです! |

|||||||||||||||

| new3 いつか行きたいという思いが、 とうとう実現したのです!  「わたしと妹のめぐみが、 MCLを訪問したのは2018年の7月です。 とっても感動しました。 行く前から、両親は何度もMCLについて話してくれて、 わたしたちは、子どもたちの事についても聞いていたのです。 そして、いつか行きたいという思いが、 とうとう実現したのです! それは、素晴らしいことでした!  山での読み語りが終わってから、 村の小学校で、持ってきた古着を子どもたちにわたして、 炊き出しをしました。 普段、貧しい子たちは、 お米も食べられないそうです!  子どもたちの嬉しそうな笑顔を見れたのは、 ほんとにうれしかった。 貧しい子たちを食べさせてあげて、 本当に必要な助けを与えてあげるのが、 わたしの誕生日の願いでしたから!  わたしの誕生日は6月でしたから、 子どもたちに食べ物や、衣服や、バッグを 渡してあげたいという願いが、 翌月に実現したのです!  こうした体験を通して、わたしは、 一日3回も食べられること、 そして必要なものが買えることに感謝しました。  現地の子どもたちは、靴もなく、 鉛筆一本買うことができずにいるのです。 そうした子どもたちを 助けることができたという体験は、 ほんとうにすばらしい経験でした。  日本にもどって、 友さんとエープリルリンさんに再会したとき、 お二人がいつもMCLのために、 一生懸命働いていることがわかりました。 わたしは、ふたたびMCLを訪ねたいと思っています。  わたしのお父さんがわたしに、 MCLの子を助けてあげたい? 支援者になってあげる?と聞いて、母がわたしに、 ミクミクさんの写真を見せてくれた時、 わたしは「ミクミクさんを支援して、友だちになって、 彼女と英語で文通をしたい!」と言いました。  わたしは、マララ ユザフザイさんが語った 「一人のこども、一人の先生、 一つの本、一本の鉛筆が子どもの人生を変える」 という言葉を思い出しました。 一人の子どもを学校に行かせてあげるだけでも、 彼女の将来に、大きな違いが生まれてくるのです!」   |

|||||||||||||||

|

| rf いらなくなった文房具とか 絵本とかあったら、欲しいんだけど 立命館宇治中学校3年 中西凜々子 |

|||

「いらなくなった文房具とか 絵本とかあったら、欲しいんだけど」  三年ほど前、四歳下の弟が言ってきた。 寄付なんて大人がお金を送るものだと思っていた私は、 弟のような小学生たちが文房具を集めて フィリピンの島の子どもたちに送ると知って 驚いたのを覚えている。  昔好きだったキャラクター、クリスマスにもらった絵本、 母にねだって買ってもらったおもちゃ。 送るものを探しているうちに 物に込められた様々な記憶が蘇り、 懐かしい気持ちになった。 そうやって探すことも楽しかったし、 何より何の役にも立てないと思っていた ちっぽけな自分でも子供たちを喜ばせる 手伝いをできることが本当に嬉しかった。  拙い言葉で子ども図書館について 目をキラキラさせながら話す弟を見て、 私も直接何かできるわけではないけど 子供ながらにできることをしたいと思い、 寄付に対する興味が湧くようになった。  小学6年生のとき、 たまたま生徒会長を務めていたこともあり お昼の給食放送で文房具の寄付を呼びかけた。 ミンダナオ島に送ってみたい! 私もやってみたい! そんな軽い思いで始めたそのプロジェクトは 思いの外反響を呼び、 回収ボックスにはたくさんの文房具が集まった。  結局、まだ小学生で後先考えずに行動に移したせいで、 送料の問題が解決できず ミンダナオへの文房具の寄付を諦め、 集まったものは近くの児童館や保育園に配った。 悔しい思いだけが残り、 幼いながらもいつか必ずリベンジすると心に決めた。  靴箱プロジェクトを思いついたのは 今年の大晦日。  年を越したその日の夜中に 半ば勢いでホームページに記載があったアドレスに 自分の思いをぶつけた。 靴が不足していると聞いたので ミンダナオに靴を配りたい、 靴の空箱に靴や文房具、お菓子や手紙を詰めて デコレーションしたものを送りたい、 きっと喜んでくれるはず。  初詣では 「無事に靴が届いて、喜んでくれますように」 と手を合わせた。 元々、私は寄付というのは 「やってあげる」ものだと思っていたし 寄付をする側には利益がないものだと考えていた。  しかし、それは大きな誤解だった。 ホームページの子供たちの様子は、 不思議なくらいに輝いていて 画面越しにこちらまで エネルギーを貰えるものばかりだった。  箱を飾っている間も 海を挟んで遠く離れたところにいる子どもたちが 箱を開ける姿を想像して自然と顔を綻ばせた。 寄付というのは、 お互いがお互いを 思いやることで成立するものだと思う。 フィリピンと日本。 顔も知らないし話したこともない。 でも、靴箱を無事に届けることができれば 私たちの間には、硬い友情ができるはずだと信じている。  今の私の夢はミンダナオ島に行って、 子供たちの笑顔を直接見ること。 現地でたくさんのものを吸収したいし、 思い出も友達も作りたい。 お互いの思いが詰まった靴の箱が 海を渡って無事に現地へ届きますように。 立命館宇治中学校3年 中西凜々子  |

|||

|

|||

| new4 中西凛々子さんの続編です! 共有できた喜び! 中西 凛々子 |

|||

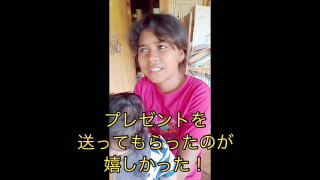

共有できた喜び! 中西 凛々子  現地スタッフの宮木さんから、 届いたという報告と共に、 靴を手に取る子供たちの写真が 送られて来た時、心底ほっとした。 心のどこかで届かないのではないか、 と思っていたのかもしれない。  同時に子供たちの写真を見てまず感じたのは 「共有できた喜び」だった。 子供たちが笑顔で靴を手にしているのが心底嬉しかった。 写真の中から、かつての持ち主を見つめる 靴や文房具を眺めているうちに、 買ってもらった時に感じた あのトキメキを思い出した。  これは前回執筆させていただいた 3月号でも書いたことだが、 やはり幼い頃のあの気持ちは、 褪せることなく覚えている。  だから私が共有したのは 靴という物体だけでなく、 幼い頃に感じたトキメキもなのではないか、 そう思うと誇らしく思うと同時に、 少し気恥しい気にもなった。 いつか靴が入らなくなって手放す時、 箱を開けたときのトキメキを覚えていて欲しい。  このプロジェクトを通して私なりに感じたことが2つある。 一つ目はアイデアを 迅速果断に 行動に移すことの大切さである。 あの大晦日の日、靴の箱が 大掃除のゴミの山に紛れてしまっていたら、 すぐにメールを送らなかったら、 私が子供たちの素敵な笑顔を見ることは 一生なかったかもしれない。  そう思うと、「思い立ったらすぐ行動」 というありがちなフレーズは、 私たちに大切なことを教えてくれている気がする。  もう一つは、考えを形にすることは 思っている以上に楽しいということだ。 始める前はハードにみえる作業も 楽しみを見出すことで、 やりがいに変わり、達成感も味わえる。 現に私がそうだった。 自らの経験から変に怖気付いたりするより、 アイデアを外部に発信することは、 本当に大切なことであるように感じる。  子供たちがお礼の手紙を書いてくれた、 と聞き涙が出るほど嬉しかった。 直接話したことがなくても 互いを思いあっている私たちは、 立派な友人だと確信している。 かつての私の持ち物を身にまとった彼らは、 手紙に"ありがとう"と書いてくれていた。  国境を超えて感謝されることが、 こんなに嬉々たるものだとは想像もしていなかった。 最近は、実際に子供たちと会ったら何を話そうか、 ということばかりを考えている気がする。 「初めまして!!」と明るい声で手を振って 駆けてきてくれるのだろうか、きっと私も 「初めまして!!」と駆けていく。   |

|||

|

|||

| pa ミンダナオ子ども図書館へ行って 感じた事 駿河台大学 太刀川悠介 |

|||

駿河台大学大澤ゼミのメンバーと 仲のいい友人で、 フィリピンのミンダナオ子ども図書館に行ってきました。 初めての海外渡航で大澤先生や 現地のMCL スタッフの方々に助けていただきました。 ありがとうございました。  日本と違い恵まれていない部分が多い国、 ニュースでもドゥテルテ大統領の発言など見ていましたが、 実際日本を出発するまでは他人事程度でした。 フィリピンについてまず感じたのは、気候の違いでした。 日本を出発したときは、 肌寒くなってきたくらいの時期でしたが、 とにかく現地は暑い、蒸し暑い感じでした。  そして日本円をペソに交換する際も、 英語もろくに話せない日本人ですので、 本当に大丈夫なのかと 不安になる点も多かったです。  現地のMCL スタッフの方が、 空港に迎えにきて来れました。 その方は大澤先生と仲がいいとのことで、 安心してぎこちない英語で コミュニケーションを取ることができました。 交通事情も日本とは比べ物にならないレベルで、 よく事故が起きないなと思いました。  夜ご飯をダバオの家でいただきました。 他国のご飯を食べるのは初経験でしたので、 食べれるか不安な点もありましたが、 素材のうまみが凄くてびっくりしました。 日本では、調味料にどれだけ誤魔化されているかが よく分かりました。  そして物価の違いに驚きました。 僕を含め訪問したメンバーは、ほぼ喫煙者なので、 タバコの値段に驚きを隠せませんでした。 200 円程度で1箱、店によって値段も違う、 1本単位でも売ってる事は凄い驚きでした。 現地では、エナジードリンクかコーラを好んで飲みました。 コブラというドリンクは黄色のやつが1 番美味しかったです。 それ以外は、クセが強くて飲めませんでした。  ミンダナオ子ども図書館(以下MCLと略称)は、 戦争孤児や天災で親を失った子供たちを、 保護、通学、通院まで行なっている施設です。 MCL に到着したら、 笑顔の絶えない少年少女たちが出迎えてくれました。 正直想像していたのと違いました。 大人を信用できない、笑顔なんて見せない、 そんな子供達がいると思っていました。 実際は全然違いました。  英語もろくに話せないのに積極的に話しかけてくれて、 コミュニケーションを積極的にとってくる、 内気な日本人にはない性格だと思います。 なにより笑顔が素敵だった、 辛い過去を背負ってるはずなのに、 純粋無垢な笑顔に心が痛くなったと共に、 MCL の行っている事に尊敬するレベルでした。  戦争は良くないなんて 口で言うのは簡単なんだなって思います。 街中にはライフルを持った軍人が検問をし、 家はブルーシートで囲う程度。 日本とのギャップが凄かったです。 フィリピンのネガティブな所を伝えても、 なんの足しにもならないので、 MCLに滞在して経験した事を伝えたいと思います。  少年少女達には、 中々クレイジーな日本人が来たと 思われてたかもしれません。 でも笑ってくれるなら、それでよかったと思います。 最高の経験をさせてもらいました。 友さん、大澤先生、現地スタッフの方々、 MCLの子たちありがとうございました!  太刀川悠介くんの体験を ビデオで見ることができます。 地震の悲しみで父さんが  10分 10分 |

|||

| km 17歳で初めての海外旅行で 飛んできた 鈴木琴美さんの記事です! 12月号からの抜粋です! |

|

||

| 琴美さんの連載(2)を全文読まれたい方は、 今回、抜粋PDFで読めるようにしました。  |

|||

『子ども達の中に、 片腕がない子とか両足がない子がいた。 びっくりした。 紛争とかのせいでそういう体になっちゃったのかな・・・』 MCL には、たくさんの子ども達がいますが、 その中には五体満足でない子も何人か暮らしていました。   私が日本で生活している中で、 身体的障壁を抱えている人と生活した経験は 一度もありませんでした。 町中ですれ違うことや、 テレビの特集で見ることはありましたが、 そういう人たちを見るたびに、当時の私は率直に、 「可哀想」と思っていました。   私は勝手に、 自分たち五体満足の人とは違う生活を、 自分たちよりも不便な生活を送っていると決めつけ、 同情の意味を込めて「可哀想」という 視線を向けていたのだと思います。 不幸な気持ちを抱えて生きているのではないかと、 心の中ではそう思っていました。 しかし、MCL での生活を経て、その考え方が変わりました。   『ここには五体満足じゃない子が何人かいる。 だけど、みんなと同じように生活している。 溶け込んで生活している。 ピーターは、片腕しかないけど 私が弾けないギターをめっちゃ上手に弾いてる。 それに、いつも私のことを気にかけて、 “元気?大丈夫?”って声をかけてくれる。   カートは、両足がないけど、 両手にサンダルをはめて、 みんなと同じように歩いて移動してる。 こないだは、私にコーヒーを入れて飲ませてくれた。   琴美さんの連載(2)を全文読まれたい方は、 抜粋PDFで読めるようにしました。    |

|||

| ミンダナオ子ども図書館では、 わずかでも支援をくださっている方々に、隔月で 機関紙『ミンダナオの風』を送っています |

|||

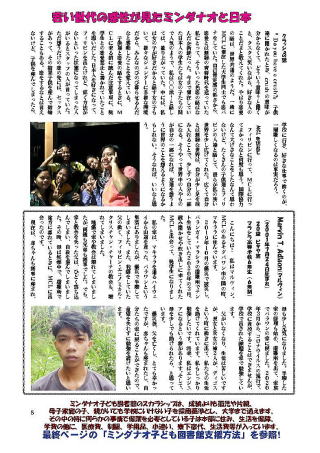

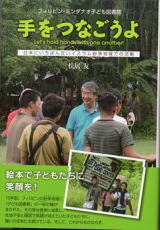

| ミンダナオ子ども図書館では、 わずかでも支援をくださっている方々に、 隔月で機関紙『ミンダナオの風』を送っています。 ダバオで印刷して郵送で送るので 経費はかかるのですが、 子どものころから本を読んで育った?こともあり、 印刷物にはインターネットとは異なった それなりの価値と良さがあると思っています。  サイトの良さは、 無償で情報を提供できることでしょう! 多くの心に問題を抱えたり 貧困や引きこもりで落ち込んでいる 青少年や中高年の方々からも、 「ミンダナオ子ども図書館のサイトを見ることで、 生きがいがうまれて救われています!」 というお言葉をいただいています。  ただし、それでも 機関紙を発行し発送する理由は、 ネットは、電源を切れば消えてしまって、 まるで妖怪やお化けのよう! 機関紙は、毎月ためておいていただく方も非常に多く、 ときどき古い号を読んでみたり、 そして本と同じでいつもそばにいてくれる天使のよう?  「ミンダナオ子ども図書館の機関紙は、 単なる報告と違って読みごたえと感動があります! まるで絵本か本のよう!」と、 みなさんおっしゃいます。 機関紙を四色刷りにして、 明るい子どもたちの様子や現地の状況を 伝えるようにしているのもそのせいです。  現在は、あずささんの「現状報告」と、訪問してきた若者の 「若い世代の感性が見たミンダナオと日本」 を連載しています。 現地スタッフの宮木梓さんにメールで、 住所とお名前を書いて「機関紙希望」と おっしゃっていただければ、お送りします。 お子様たちにも、見せたり読んであげてくださいね。 mclmindanao@gmail.com フェイスブックは、Azusa Miyaki https://www.facebook.com/azusa.miyaki.18  しかし、インターネットよりも、本や絵本や機関紙よりも、 もっと素晴らしい体験は、琴美さんのように、 日本から飛び出して、現地の子どもたちに直接出会い、 スタッフたちと山の村々を巡ったりして、 山の子たちと遊んだり山芋掘ったり カエルをとって食べたりする実体験!  若者たちの未来を意識して、米は自給していますので MCLでの宿泊費はタダでOKです! ただしお客様ではなく、家族としてお迎えしますので スタディーツアーなど特別なことはいたしません! ご家族でも、どうぞいらしてくださいね。 詳細は、訪問規定をお読みください。   宮木梓さんに、メールで相談して、 ダバオ空港の到着時刻を伝えておけば、 迎えにいっていますし、 その後は、いっしょに車で移動・・・。 子どもたちが、大喜びしますよ!  |

|||

kouen

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

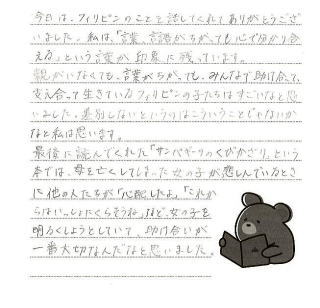

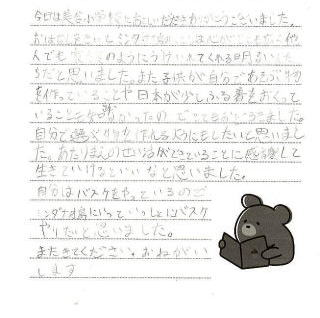

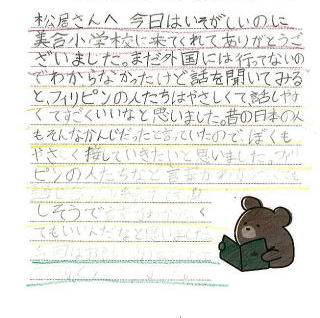

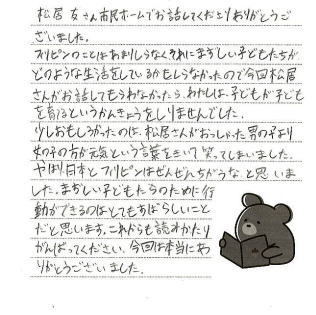

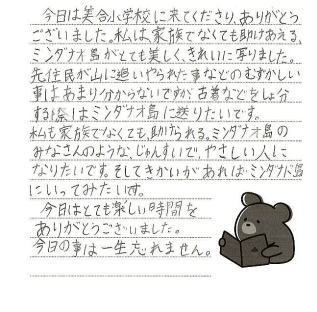

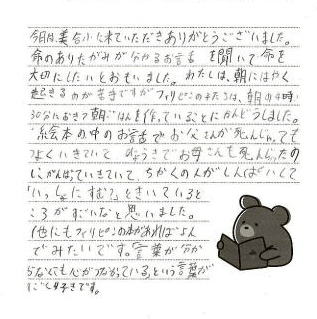

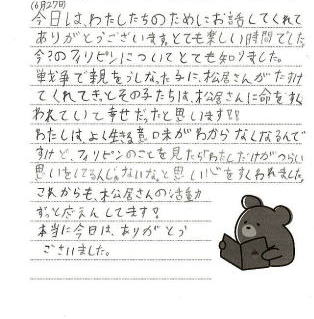

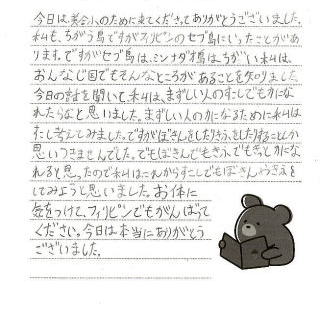

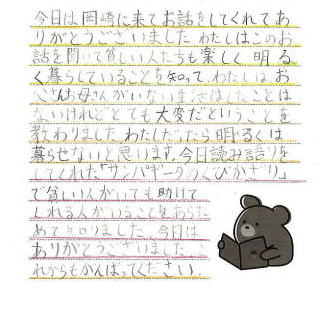

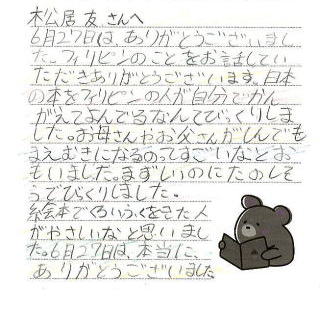

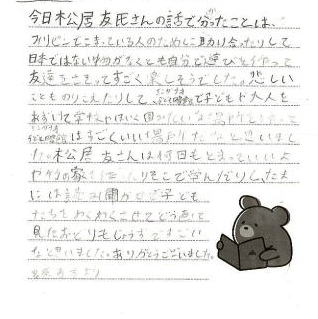

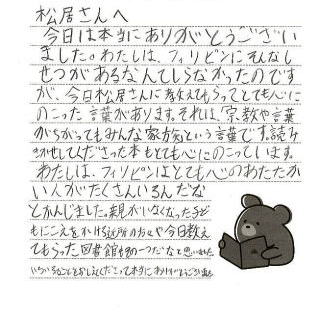

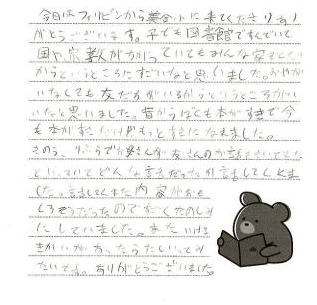

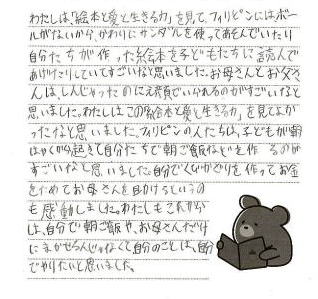

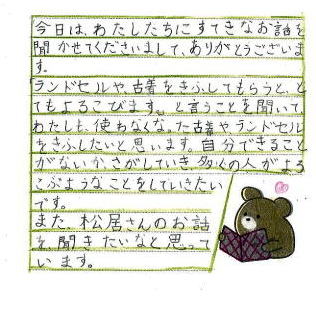

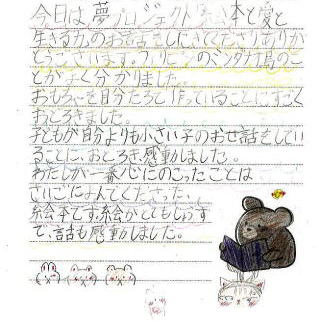

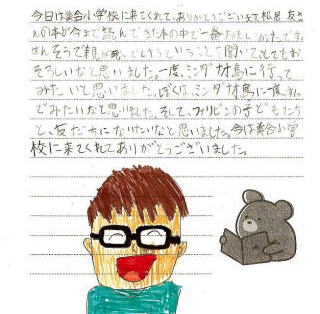

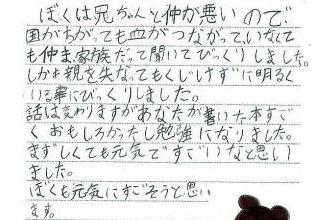

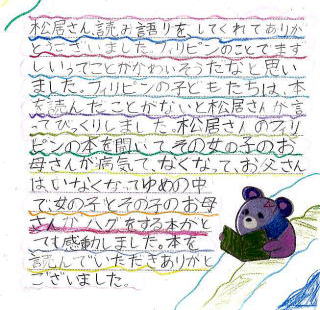

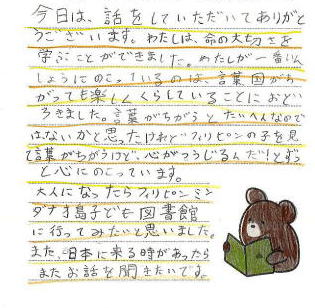

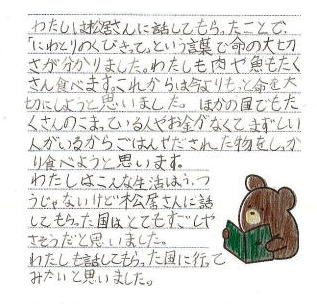

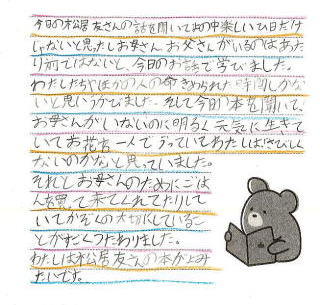

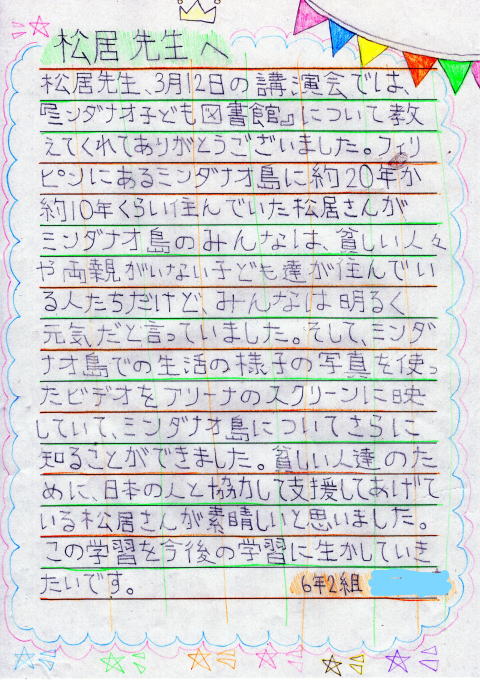

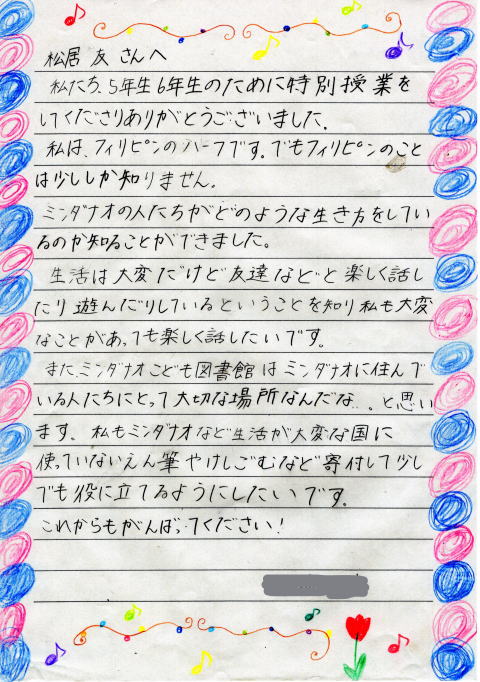

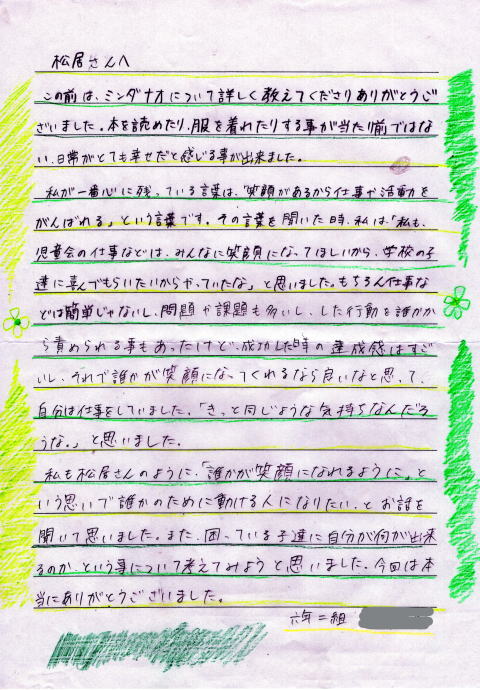

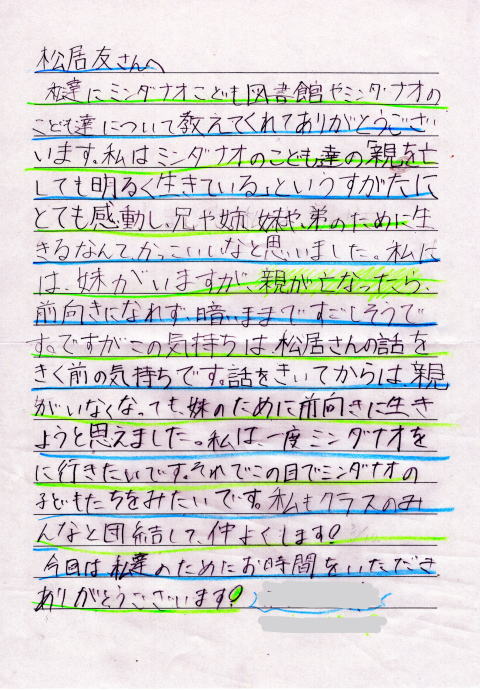

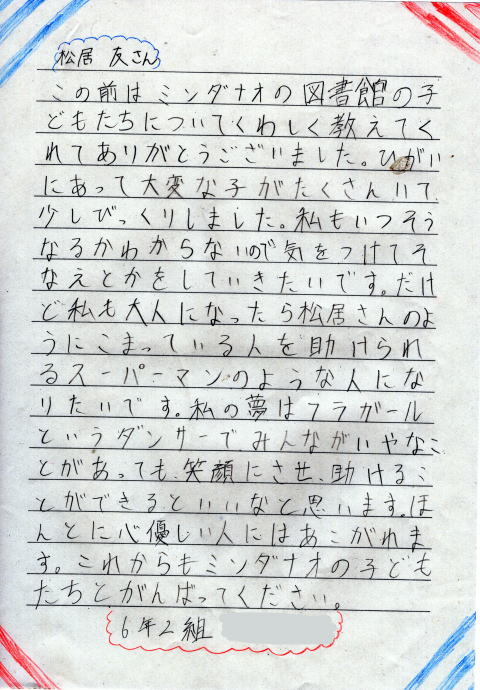

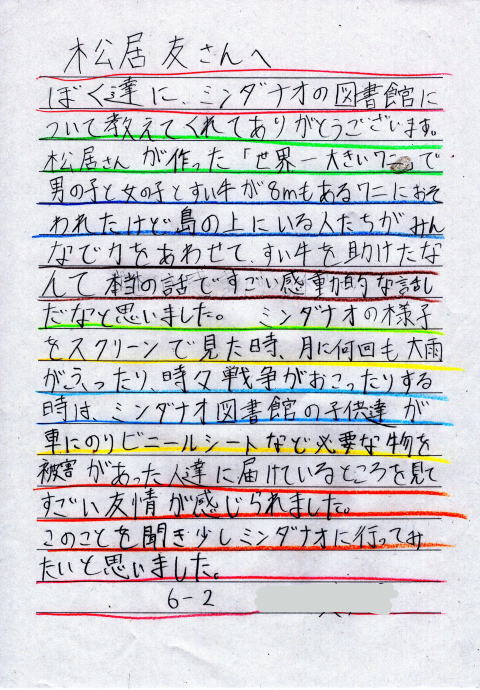

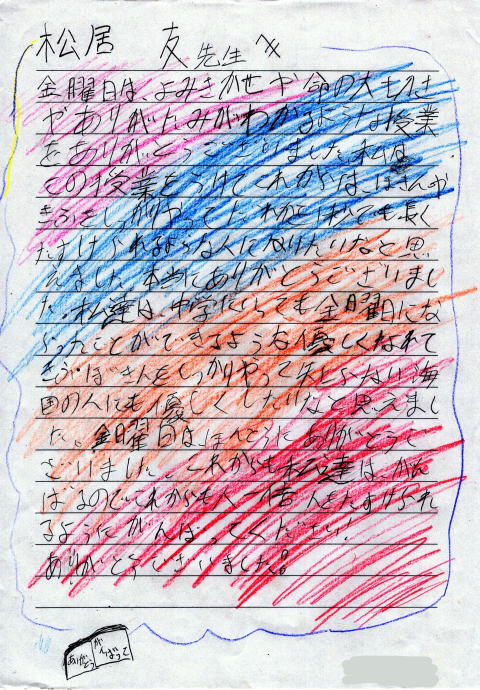

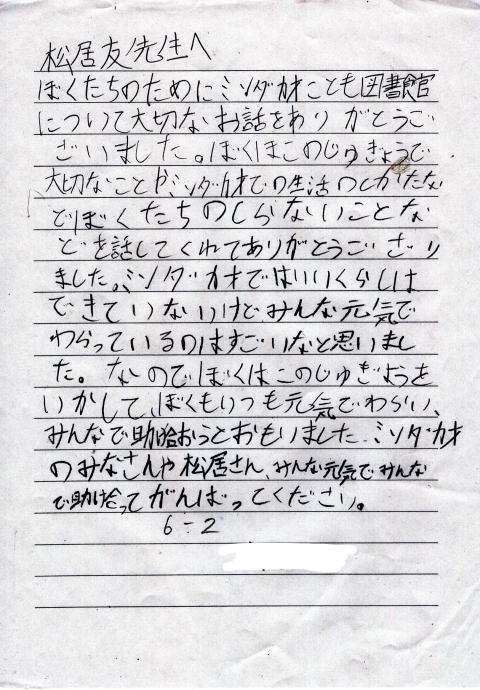

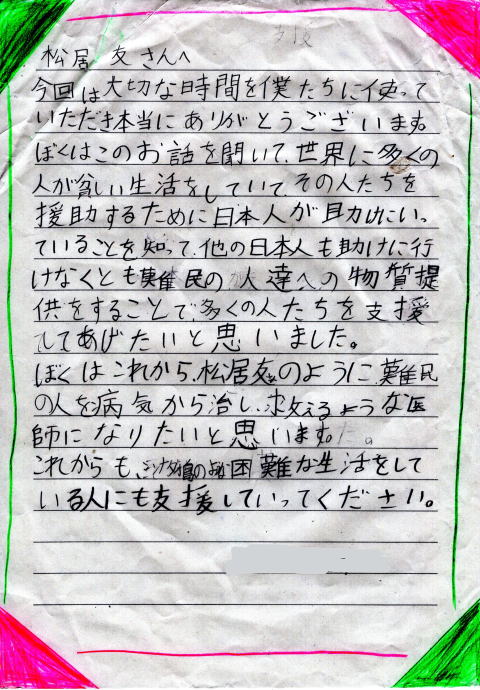

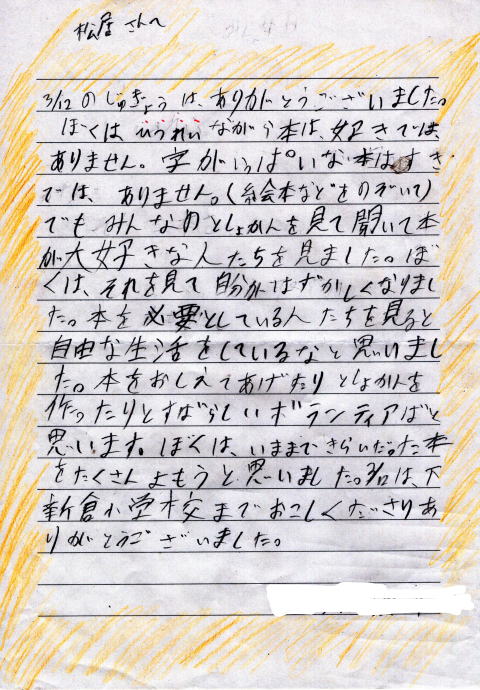

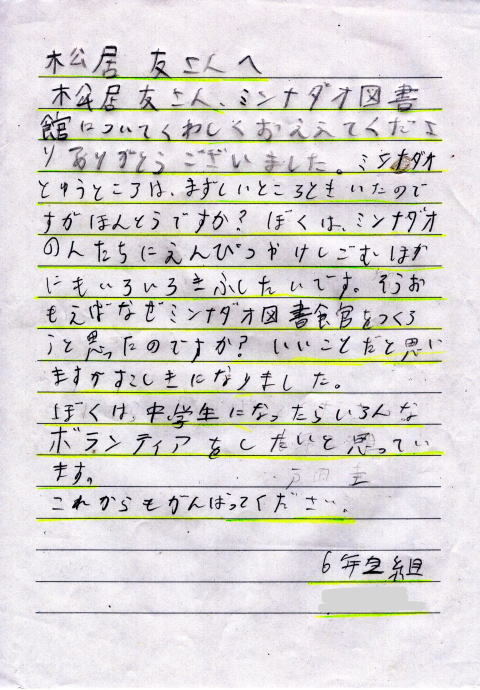

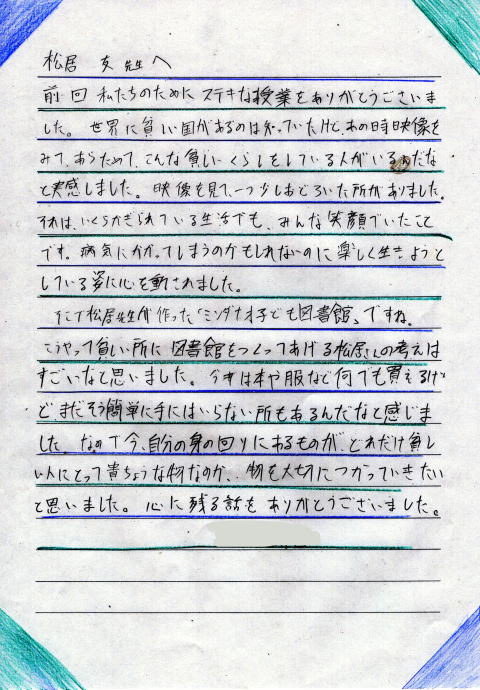

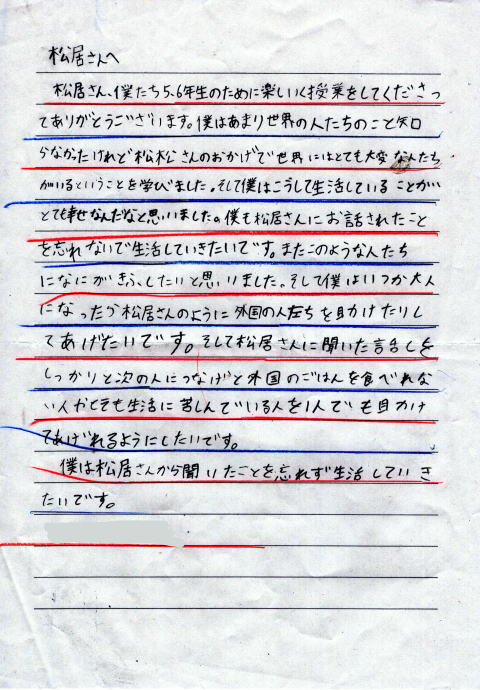

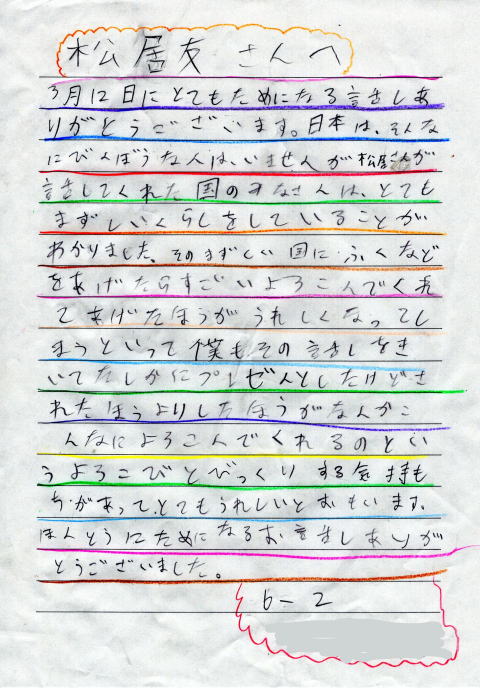

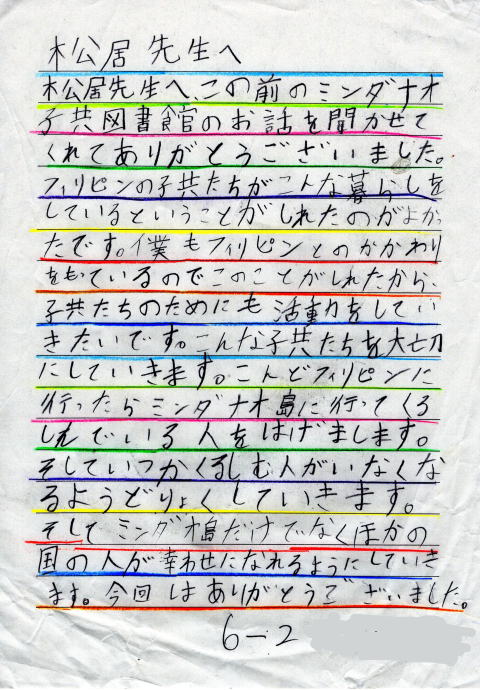

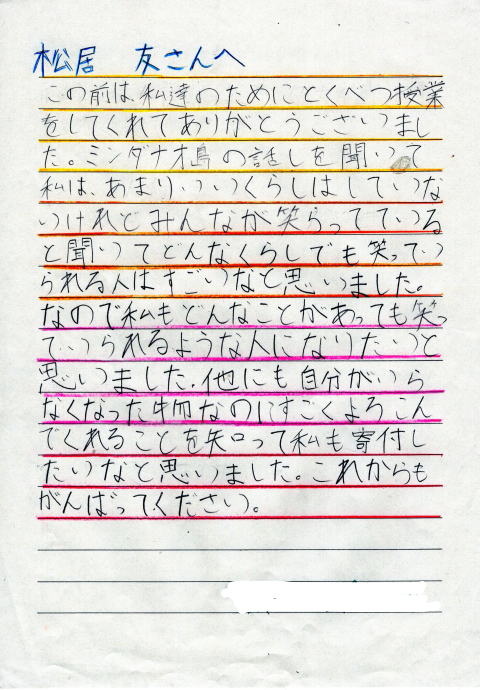

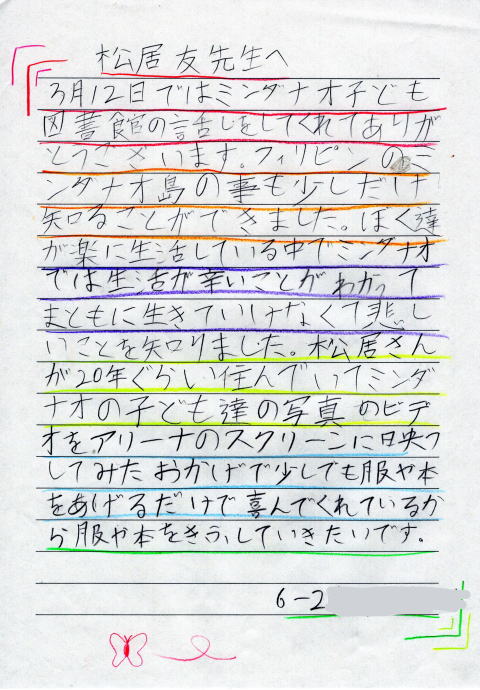

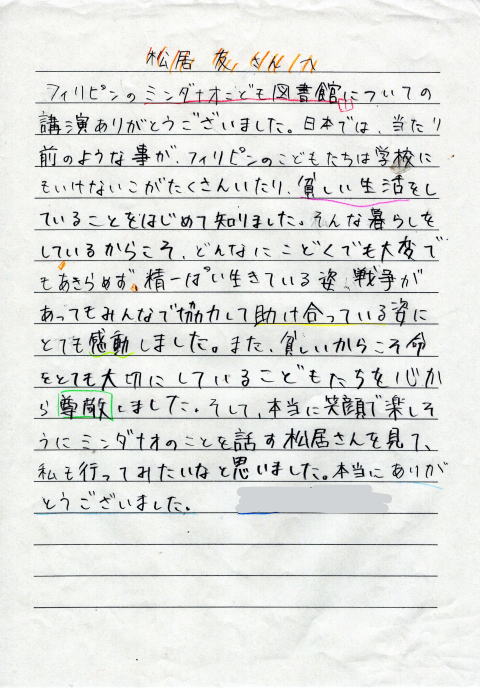

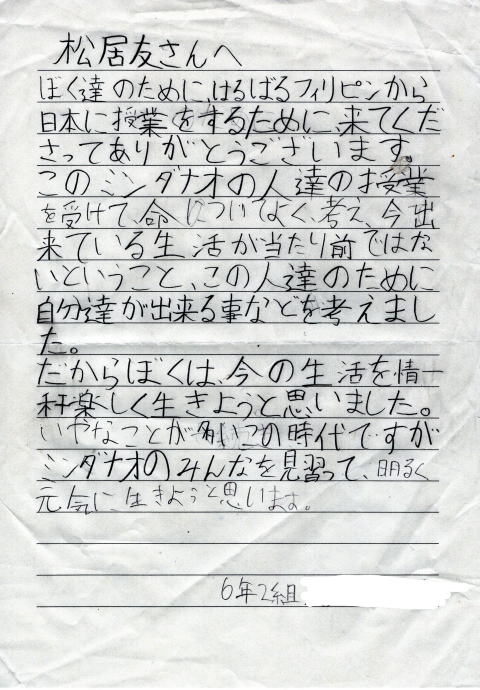

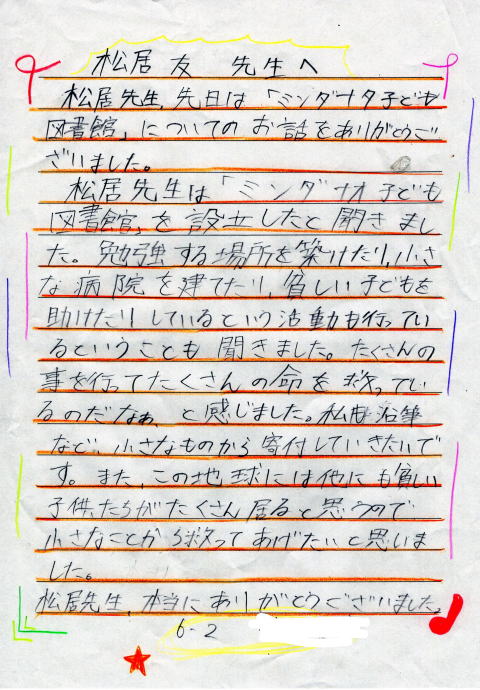

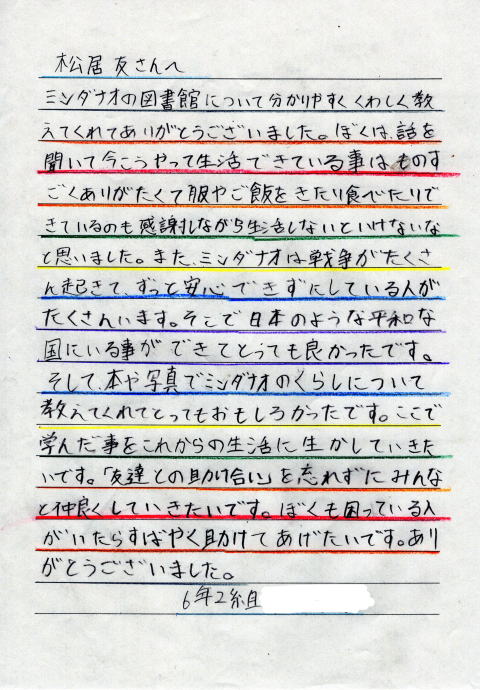

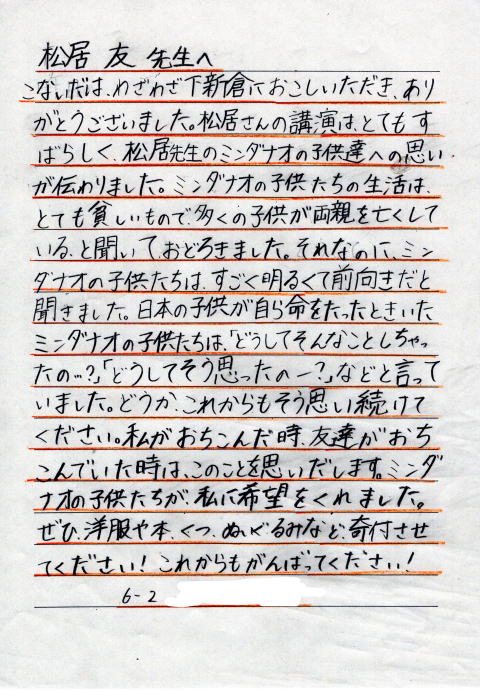

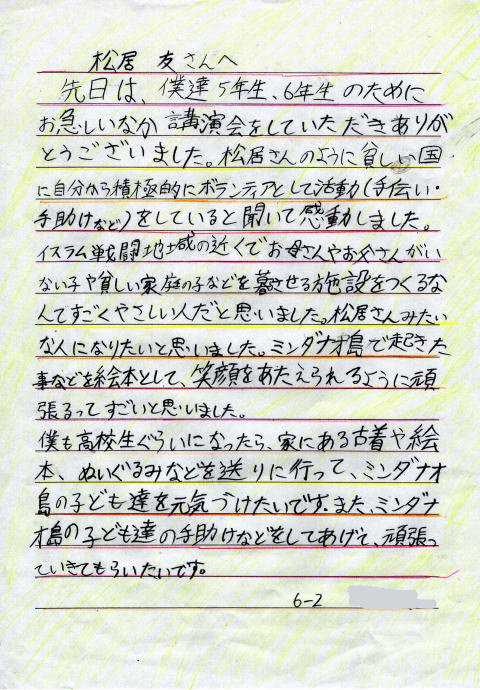

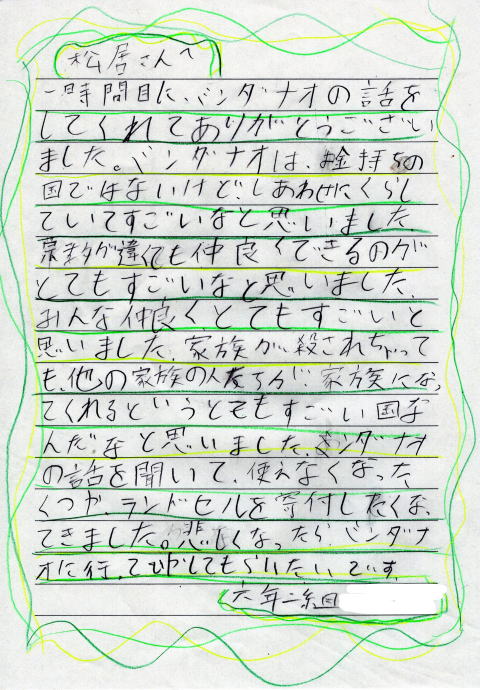

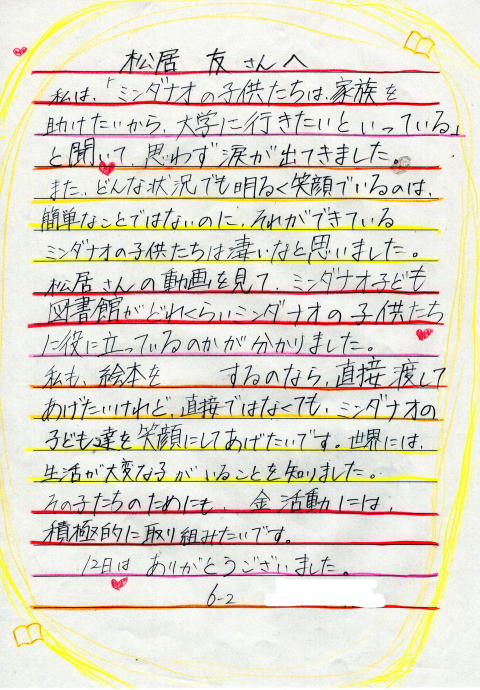

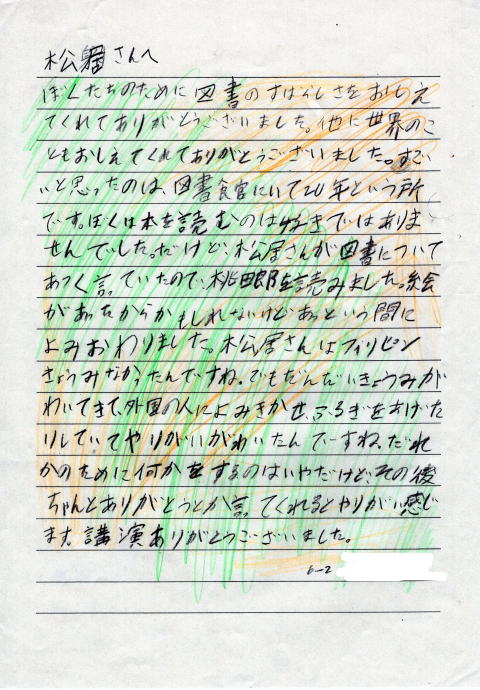

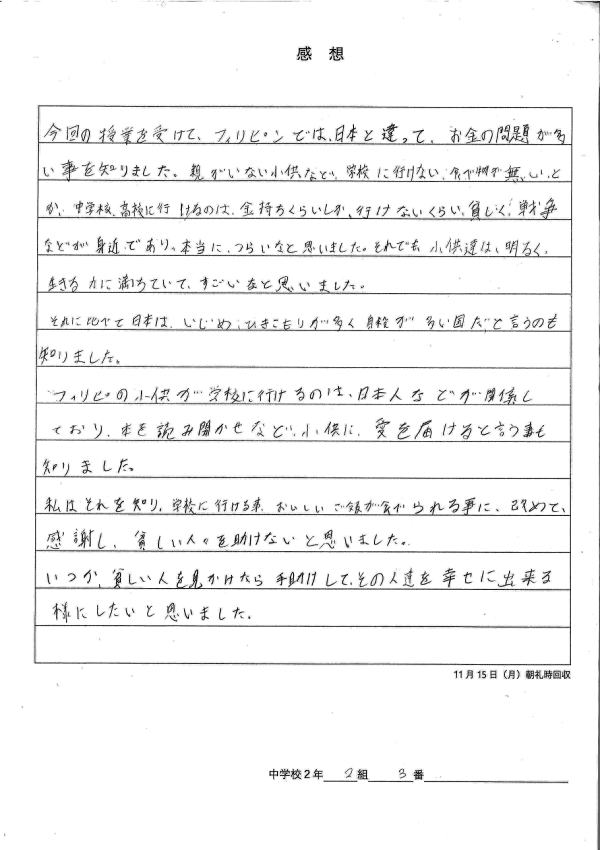

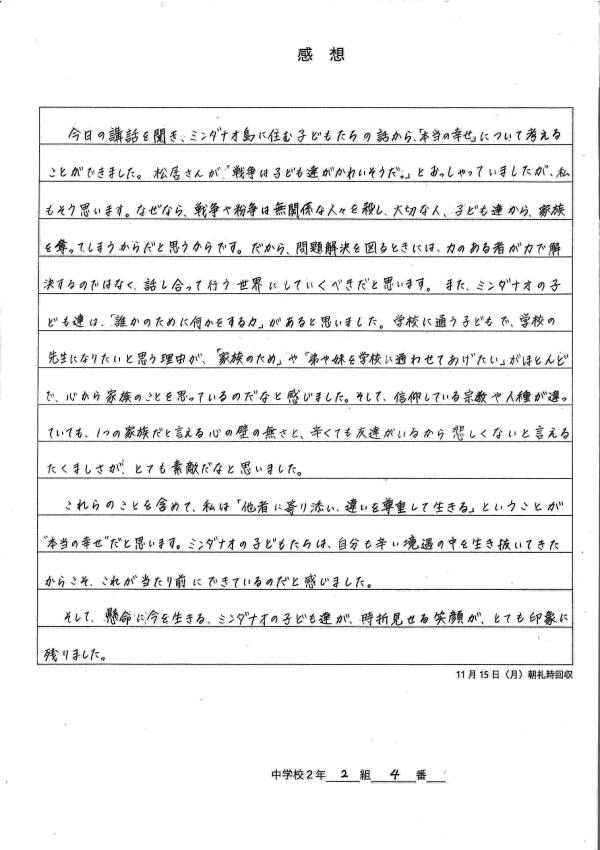

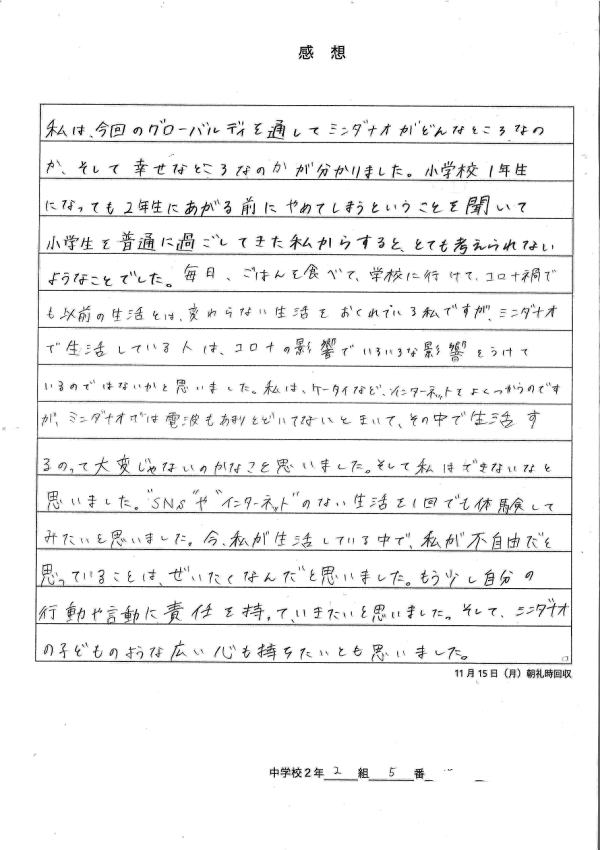

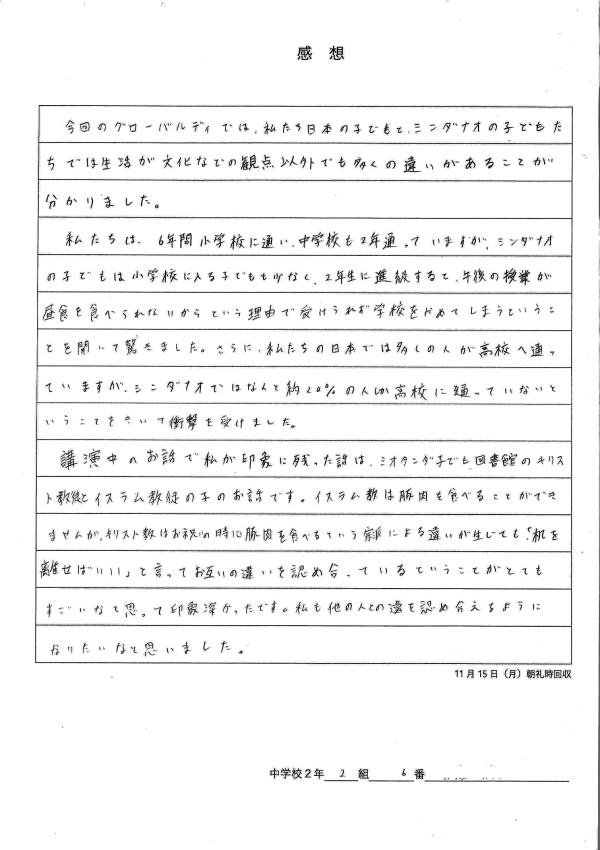

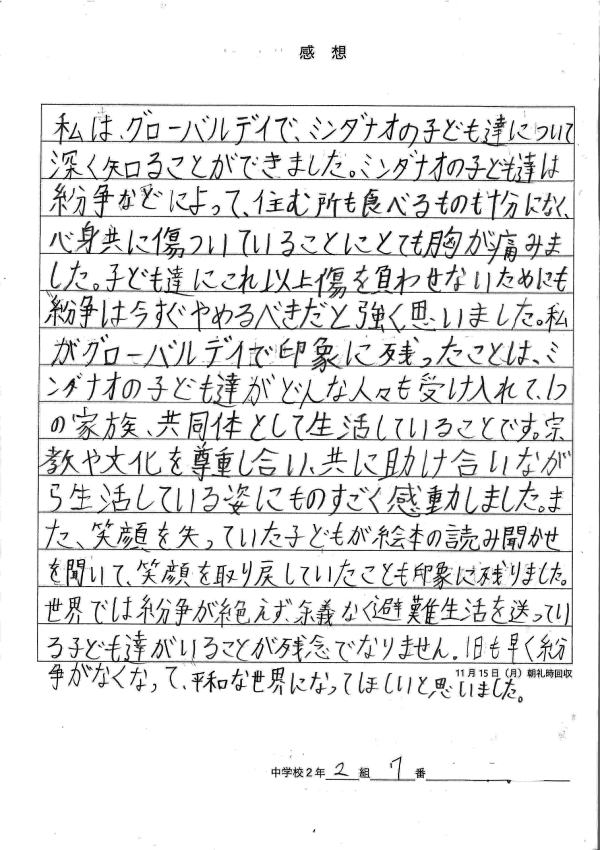

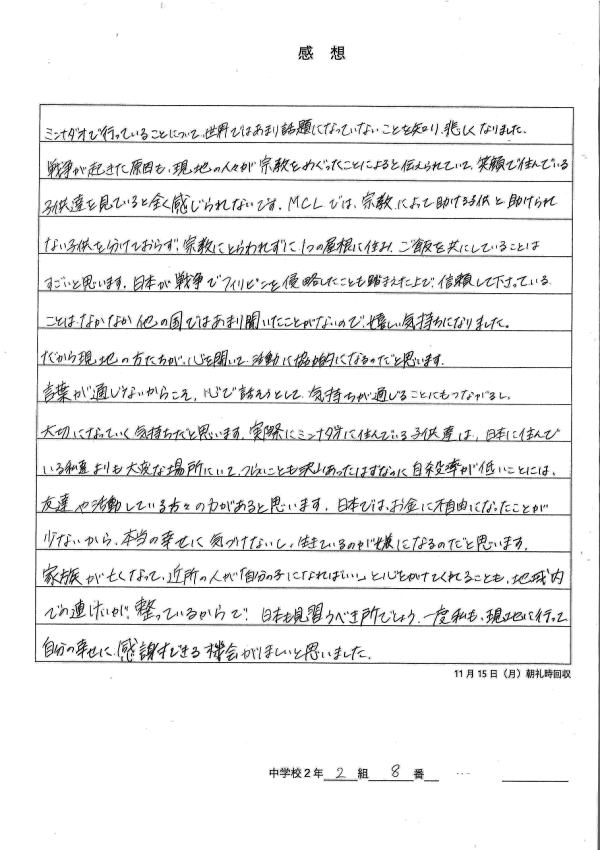

美合小学校の4年5年6年生の講演感想文! 子どもたちの手書きの原稿はのせていますが、名前は削除しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

常盤平幼稚園での講演感想! 松居友 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

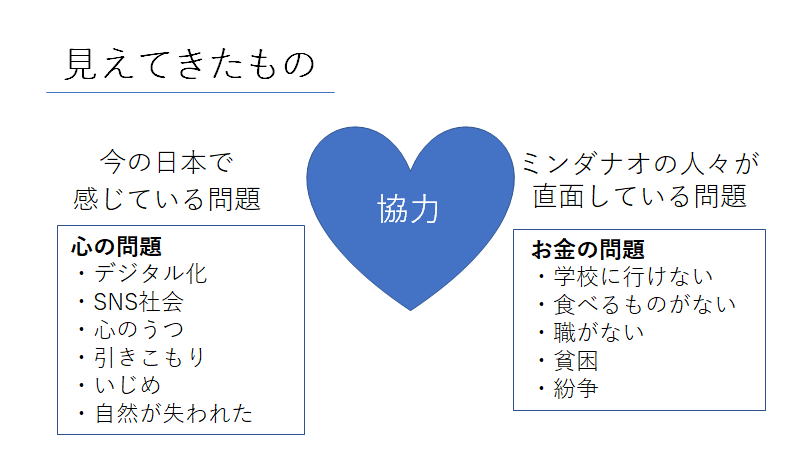

日本の直面してる問題に目を向けて 西村奈々子 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

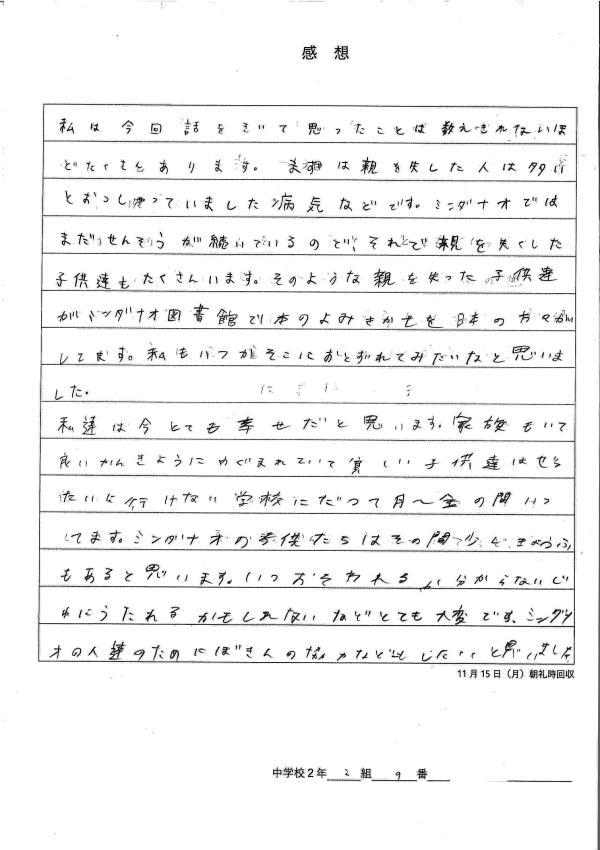

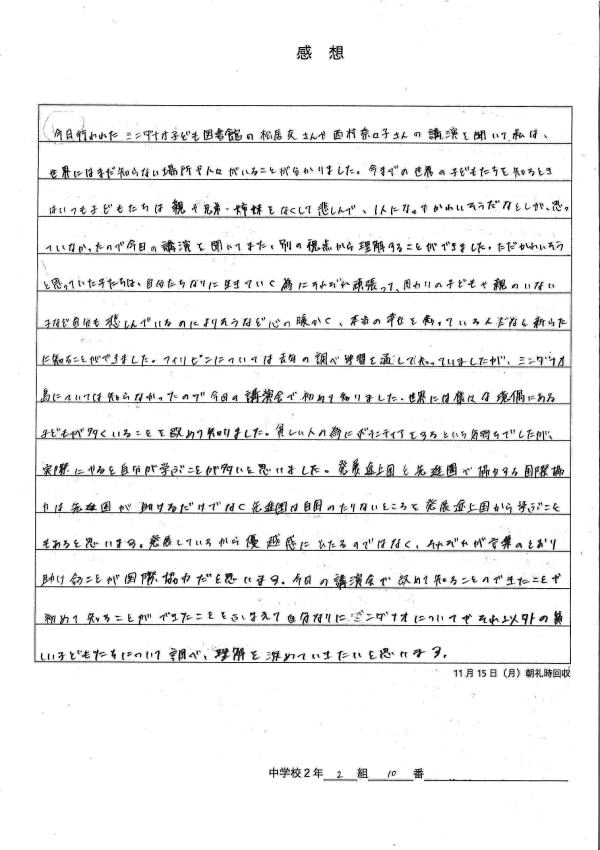

青雲中学での講演会の感想文 西村奈々子 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

はじめてのミンダナオ:若者向け開催  西村MCLオンライン講演 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

関西学院大学講演ご感想  西村奈々子 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

清心女子高校講演ご感想  西村奈々子 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

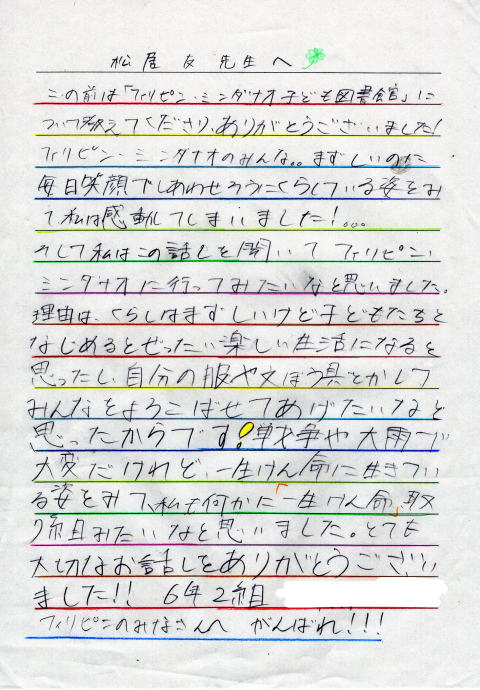

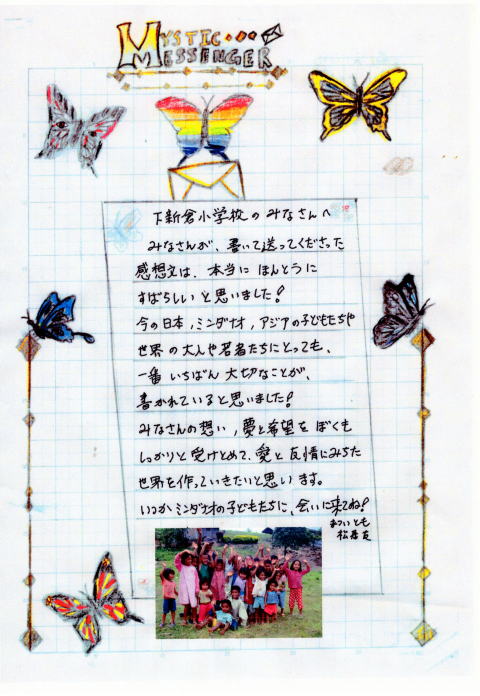

下新倉小学校の6年生の子たちの感想文!  松居友 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

仙台白百合女子中学校での講演感想文!  松居友*西村奈々子 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

上智大学:ZOOMによる国際交流会感  宮木梓と西村奈々子 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

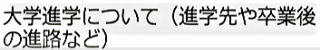

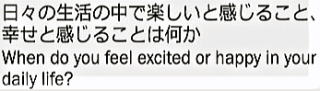

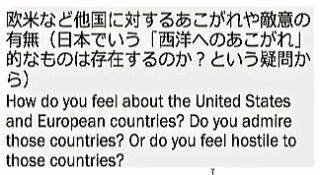

(1)宮木梓さんと西村奈々子さんへの質問!  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

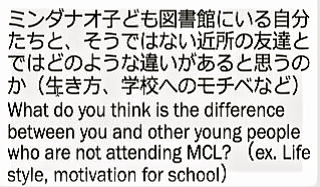

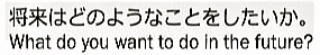

(2)MCLの奨学生たちへの質問と交流!  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(3)ミンダナオと日本の宗教観 グループ討論  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(4)感想を掲載いたしました!  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zoom:日本とミンダナオ「今、繋がろう!」  宮木梓 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

学生「Michiiii」講演の感想と写真  西村奈々子 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「若者が語るミンダナオ」  下関市立大学 WSKサークル講演会 西村奈々子のZOOM講演記録と若者たちの感想文! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

国際関係論リアクションペーパー抜粋  愛知学院大学文学部英語英米文化学科講演 西村奈々子 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

モンテッソーリ:全国大会  松居友講演の感想 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

講演スケジュール! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本におけるMCLスタッフによる講演や家庭集会、 若者による原住民、ムスリム、ビサヤなどの伝統的な唄や踊りの公演等! また、MCLの現地の子どもたちやスタッフとの ZOOM歓談や講演や訪問などを御希望の方は、 現地スタッフの宮木梓さんに、メールかメッセンジャーで! メール mclmindanao@gmail.com メッセンジャー Azusa Miyaki 電話でのお問い合わせは、 日本事務局の密本眞弓さんにお願いいたします。 電話番号090-4277-7373 ぜひいつか、子どもたちに会いにしらしてくださいね! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

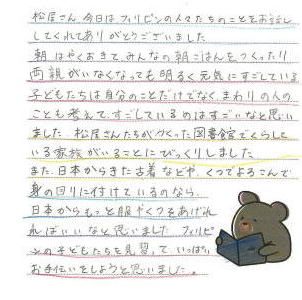

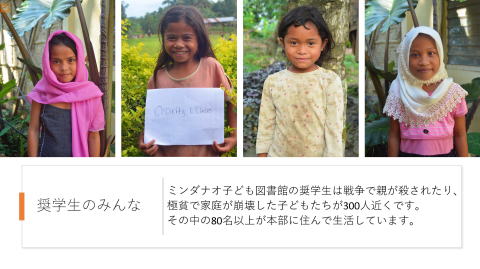

| miaiA 美合小学校の 4年5年6年生の講演感想文!  岡崎市は、幼稚園保育園だけではなく、小学校の子どもたちへの 読み語り活動が盛んで、絵本や本好きの子どもたちが多いと聞いていましたが、 今回、小学校の4,5、6年生の子たちに講演をしてほしいと聞いて、 集中して聞いてくれるかなあ・・・?と不安だったのですが、 普段から読み語りをしてもらっているせいで、その聞く力のすばらしさ! そして今回ここに掲載した感想文を読んで、ぼくの方が、 未来への希望と夢と生きる力を子どもたちの愛と友情からもらったことを 心から嬉しく感謝しています。 その体験を、皆さまにもお伝えしたく、短い感想ですが、 ミンダナオの子どもたちの写真と共に掲載することにいたしました。 子どもたちの手書きの原稿ものせていますが、名前は削除しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

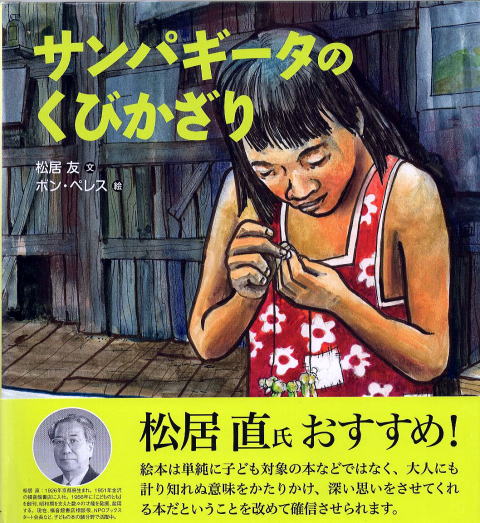

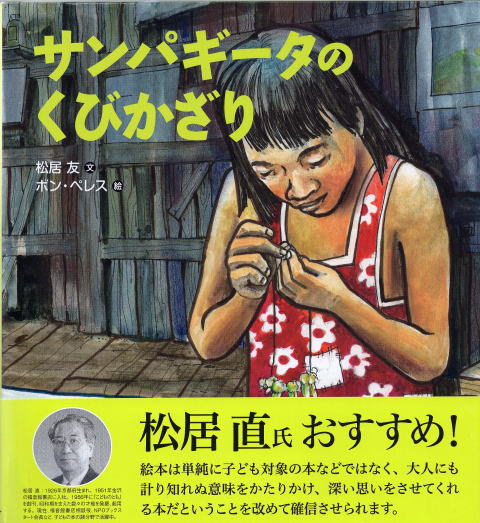

1)両親がいなくなっても明るく元気6年2組(女)

お話ししてくれてありがとうございました。 朝はやくおきて、みんなの朝ごはんをつくったり、 両親がいなくなっても 明るく元気にすごしている子どもたちは、 自分のことだけでなく、まわりの人のことも考えて、 すごしているのはすごいなと思いました。 松居さんたちがつくった図書館でくらしている 家族がいることにびっくりしました。 また、日本からきた古着などや、くつで よろこんで身の回りに付けているのなら、 日本からもっと 服やくつをあげれればいいなと思いました。 フィリピンの子どもたちを見習って、 いっぱいお手伝いをしようと思いました。 miai2 2)助け合いが一番大切6年2組(女)

ありがとうございました。 私は、「言葉、言語がちがっても心で分かり合える」 という言葉が、印象に残っています。 親がいなくても、言葉がちがっても、 みんなで助け合って、支え合って生きている フィリピンの子たちはすごいなと思いました。 差別しないというのは、 こういうことじゃないかなと私は思います。 最後に読んでくれた 「サンパギータのくびかざり」という本では、 母を亡くしてしまった女の子が悲しんでいるときに 他の人たちが、「心配したよ」 「これからはいっしょにくらそうね」など、 女の子をあかるくしようとしていて、 助け合いが一番大切なんだと思いました。 miai3 3)いっしょにバスケをやりたい6年2組(男)

ありがとうございました。 おはなしをきいてミンダナオ島の人たちは、心がとても広く 他人でも家族のようにうけいれてくれる 明るい人たちだと思いました。 また、子供が自分であそぶ物を作っていることや、 日本が、少しふる着をおくっていることも知らなかったので とてもおどろきました。 自分で選ぶ物を、作れるようにもしたいと思いました。 あたりまえのせい活ができることに感謝して 生きていけるといいなと思いました。 自分はバスケをやっているので ミンダナオ島にいって いっしょにバスケをやりたいと思いました。 またきてください。おねがいします。 miai4 4)ミンダナオ島に行きたい!6年2組(男)

ありがとうございます。 ミンダナオ島のことや 話を聞かせてもらいありがとうございます。 ぼくの心に一番残っているのは、 サンパギータのくびかざりが、一番感動しました。 いろいろな宗教の人々が、 仲良くしているのを初めてみました。 世の中は、助け合い協力し合って生きていくことが とても大切だと感じました。 ミンダナオ島の子どもたちは、 両親が亡くなってしまった子どもが、 元気に遊んでいるのがすごいと、思いました。 今回は、本当に、ありがとうございました。 (ミンダナオ島に行きたい!) miai5 5)話しやすくてすごくいいな6年2組(男)

美合小学校に来てくれてありがとうございました。 まだ外国には行ってないのでわからなかったけど 話を聞いてみると、フィリピンの人たちはやさしくて、 話しやすくてすごくいいなと思いました。 昔の日本の人も、そんなかんじだったと言っていたので、 ぼくも、やさしく接していきたいと思いました。 フィリピンの人たちなど、 言葉がわからなくても通じ合ったり、 絵本でも楽しそうで、 言葉がわからなくてもいい人なんだと思いました。 今回は、お話を聞かせてくれてありがとうございました。 miai6 6)男の子より女の子の方が元気5年1組(女)

ありがとうございました。 フィリピンのことはあまりしらなく、 それに、まずしい子どもたちが どのような生活をしているかもしらなかったので、 今回松居さんが、お話してもらわなかったら、 わたしは、子どもが子どもを育てるという かんきょうをしりませんでした。 少しおもしろかったのは、松居さんがおっしゃった 男の子より女の子の方が元気 という言葉を聞いて笑ってしまいました。 やはり、日本とフィリピンは、ぜんぜんちがうなと思いました。 貧しい子どもたちのために行動できるのは、 とても、すばらしいことだと思います。 これからも、読みかたりがんばってください。 今回は、本当にありがとうございました。 miai7 7)今日の事は一生忘れません5年1組(女)

ありがとうございました。 私は、家族でなくても助けあえる、ミンダナオ島が、 とても美しく、きれいに写りました。 先住民が、山に追いやられた事などのむずかしい事は あまり分からないですが、 古着などをしょ分する際には、ミンダナオ島に送りたいです。 私も家族でなくても、助けられる。 ミンダナオ島のみなさんのような、 じゅんすいで、やさしい人になりたいです。 そして、きかいがあれば、ミンダナオ島にいってみたいです。 今日は、とても楽しい時間をありがとうございました。 今日の事は、一生忘れません。 miai8 8)いっしょにすむ?5年1組(女)

ありがとうございました。 命のありがたみが分かる、お話を聞いて、 命を大切にしたいとおもいました。 わたしは、朝にはやく起きるのが苦手ですが、 フィリピンの子たちは、朝の4時30分におきて 朝ごはんを作っていることに、かんどうしました。 絵本の中のお話で、 お父さんが死んじゃってもつよくいきていて、 びょうきでお母さんも死んじゃったのに がんばっていきていて、ちかくの人がしんぱいして、 「いっしょにすむ?」ときいているところが すごいなと思いました。 他にもフィリピンの本があれば、よんでみたいです。 「言葉が分からなくても心がつながっている」 という言葉が、すごく好きです。 miai9 9)わたしだけがつらいんじゃない5年1組(女)

お話してくれてありがとうございます。 とても楽しい時間でした。 今?のフィリピンについて、とても知りました。 戦争で親をうしなった子に、松居さんがたすけてくれて、 きっとその子たちは、松居さんに命をすくわれていて 幸せだったと思います!! わたしはよく、生きる意味がわからなくなるんですけど、 フィリピンのことを見たら 「わたしだけがつらい思いをしているんじゃないな」 と思い、心をすくわれました。 これからも、松居さんの活動ずっと応えんしてます! 本当に今日は、ありがとうございました。 miai10 10)まずしい人の力になれたら5年1組(女)

ありがとうございました。 私も、ちがう島ですが、 フィリピンのセブ島にいったことがあります。 ですが、セブ島は、ミンダナオ島とはちがい、 私は、おんなじ国でもそんなところがあることを知りました。 今日の話を聞いて、私は、 まずしい人のすこしでも力になれたらなと思いました。 まずしい人の力になるために、私はすこし考えてみました。 ですが、ぼきんをしたりきふをしたりすることしか 思いつきませんでした。 でも、ぼきんでもきふでもきっと力になれると思ったので、 私は、これからすこしでも ぼきんやきふをしてみようと思いました。 お体に気をつけて、フィリピンでもがんばってください。 今日は、本当にありがとうございました。 miai11 11)助けてくれる人がいること6年1組(女)

お話をしてくれてありがとうございました。 わたしはこのお話を聞いて、 貧しい人たちも、楽しく明るく暮らしていることを知って、 わたしは、お父さんお母さんが いない生活はしたことはないけれど、 とても大変だということを教わりました。 わたしだったら、明るくは暮らせないと思います。 今日良い語りをしてくれた「サンパギータのくびかざり」で、 貧しい人がいても、 助けてくれる人がいることをあらためて知りました。 今日は、ありがとうございました。 これからもがんばってください。 miai12 12)ごはんや服などのありがたさ6年1組(女)

私は、松居さんの話を聞いて、 ごはんや服などのありがたさを知りました。 当たり前のように一日3食、食べていれていたごはんを、 よくあじわって食べようと思いました。 フィリピンのミンダナオ島の子どもたちは、朝はやくから起き、 ごはんを作っていると知っておどろきました。 私は朝、お母さんにごはんを作ってもらっていて、 ミンダナオ島の子どもたちはすごいなと思いました。 最後に読んでくれた「サンパギータのくびかざり」で、 病気でお母さんがなくなってしまったということが、 本当にあると松居さんがいっていて、 聞いているだけでつらいなと感じました。 今日は、本当にありがとうございました。 また、お話をききたいなと思いました。 miai13 13)みんながまるで家族みたい6年1組(女)

ありがとうございました。 フィリピンのミンダナオ島では、みんながまるで家族みたいで、 日本とはちがい、とてもびっくりしました。 子供たちが、外で、元気よく遊んでいるのをみて、 家の中で遊んでいる自分とは、ちがい、 元気で、すごいなと思いました。 そして、松居さんが、 「読み聞かせ」ではなく「読み語り」といっていて、 「読み聞かせている」というと、あんまり自分でも、 その言い方は、良くないなと思っていたので、 すごくその言い方は、良いなと思いました。 今日は、きちょうなお話をしてくださり、 本当に、ありがとうございました。 miai14 14)絵を見て想像する6年1組(女)

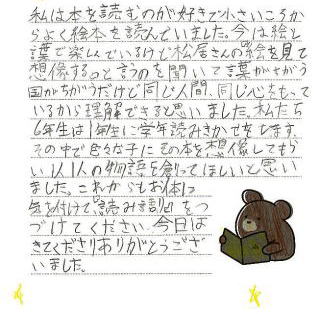

小さいころからよく絵本を読んでいました。 今は、絵と言葉で楽しんでいるけど、 松居さんの『絵を見て想像する』と言うのを聞いて、 言葉がちがう国がちがう、だけど同じ人間、 同じ心をもっているから理解できると思いました。 私たち6年生は、1年生に学年読みきかせをします。 その中で色々な子に、その本を想像してもらい 1人1人の物語を創ってほしいと思いました。 これからもお体に気を付けて、 『読み語り』をつづけてください。 今日は、きてくださりありがとうございました。 miai15 15)読み聞かせではなく読み語り6年1組(女)

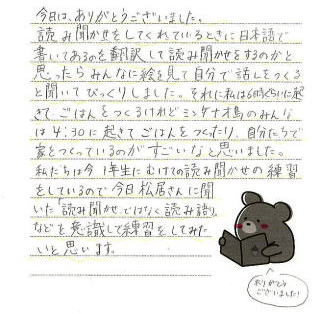

読み聞かせをしてくれているときに、 日本語で書いてあるのを翻訳して 読み聞かせをするのかとおもったら、 みんなに絵を見せて自分で話をつくる と聞いてびっくりしました。 それに私は、6時ぐらいに起きてごはんをつくるけれど、 ミンダナオ島のみんなは4:30に起きてごはんをつくったり、 自分たちで、家をつくっているのがすごいなと思いました。 私たちはいま、一年生にむけての読み聞かせの 練習をしているので、今日松居さんに聞いた 「読み聞かせではなく読み語り」などを意識して 練習をしていたいと思います。 ありがとうございました。 miai16 16)まずしいのにたのしそう5年2組(女)

6月27日は、ありがとうございました。 フィリピンのことをお話していただき、 ありがとうございます。 日本の本をフィリピンの人が、 自分でかんがえてよんでいるなんて、びっくりしました。 お母さんやお父さんがしんでも、 まえむきになるのってすごいなと思いました。 まずしいのにたのしそうで、びっくりしました。 絵本で、くろいふくをきた人がやさしいなと思いました。 本当に、ありがとうございました。 miai17 17)自分で遊びを作って5年2組(男)

フィリピンで、こまっている人のために 助け合ったりして、日本ではない物がなくとも、 自分で遊びを作って友達をさそって、 すごく楽しそうでした。 悲しいことものりこえたりして、 ミンダナオ子ども図書館で、こどもや大人をあずけて 学校やほいく園みたいな場所にしていて、 ミンダナオ子ども図書館は、すごくいい場所だと思いました。 松居友さんは、何日もとまっていいよや 竹の家をたてたり、そこで学んだりして、 たまには読み聞かせで子どもたちをわくわくさせて、 動画で見たおどりも、じょうずですごいと思いました。 ありがとうございました。 miai18 18)そんなしせつがあるなんて5年2組(女)

わたしは、フィリピンにそんなしせつがあるなんて しらなかったのですが、 今日、松居さんに教えてもらって とても心にのこった言葉があります。それは、 「宗教や言葉がちがってもみんな家族」という言葉です。 読み聞かせしてくださった本も、 とても心にのこっています。 わたしは、フィリピンは、とても心のあたたかい人が たくさんいるんだなとかんじました。 親がいなくなった子どもに、声をかける近所の方々や、 今日、教えてもらった図書館もその一つだなと思いました。 いろいろなことを教えてくださって、 本当にありがとうございました。 miai19 19)今も本がすきだけれど5年2組(男)

美合小に来てくださりありがとうございます。 子ども図書館で住んでいて、 国や宗教がちがっていてもみんな家族だから というところに、すごいなと思いました。 おやがいなくなっても、友だちがいるから というところがいいなと思いました。 昔からぼくも本がすきで、 今も本がすきだけれどもっと好きになれました。 きのう、りふらでお母さんが、 友さんのお話をきいてきた人とあっていて、 どんな話だったか話してくださった内容が おもしろそうだったのですごくたのしみにしていました。 いけるきかいがあったら、すこしいってみたいです。 ありがとうございました。 miai20 20)自分でやりたいと思いました5年2組(女)

フィリピンにはボールがないから、 かわりにサンダルを使ってあそんでいたり、 自分たちが作った絵本を、 子どもたちに読んであげたりしていて、すごいなと思いました。 お母さんとお父さんは、しんじゃったのに 笑顔でいられるのが、すごいなと思いました。 わたしはこの「絵本と愛と生きる力」を見て、 よかったなと思いました。 フィリピンの人たちは、子どもが朝はやくから起きて 自分たちで朝ご飯などを創るのが、すごいなと思いました。 自分でくびかざりを作ってお金をためて、 お母さんを助けるというのも、感動しました。 わたしもこれからは、自分で朝ご飯や、 お母さんだけにまかせるんじゃなくて、 自分のことは、自分でやりたいと思いました。 miai21 21)多くの人がよろこぶようなことを4年1組(女)

すてきなお話を聞かせてくださいまして、 ありがとうございます。 「ランドセルや、古着をきふしてもらうと、 とてもよろこびます。」と言うことを聞いて、 わたしも、使わなくなった古着やランドセルを 寄付したいと思います。 自分でできることがないか、さがしていき、 多くの人がよろこぶようなことをしていきたいです。 また、松居さんのお話を、聞きたいなと思っています。 miai22 22)一番心にのこったことは4年1組(女)

「絵本と愛と生きる力」のお話をしにきてくださり ありがとうございます。 フィリピンのミンダナオ島のことが、よく分かりました。 おもちゃを自分たちで作っていることに、 すごくおどろきました。 子どもが、自分よりも小さい子のおせ話をしてることに、 おどろき、感動しました。 わたしが一番心にのこったことは、 さいごによんでくださった絵本です。 絵がとてもじょうずで、話も感動しました。 miai23 23)友だちになりたいな4年1組(男)

ありがとうございます。 松居友さんの本が、今まで読んできた本の中で 一番おもしろかったです。 せんそうで親が死んでしまうということを聞いて、 とてもおそろしいなと思いました。 一度、ミンダナオ島にいってみたいと思いました。 ぼくは、ミンダナオ島に一度、すんでみたいなと思いました。 そして、フィリピンの子どもたちと、 友だちになりたいなと思いました。 今日は、美合小学校に来てくれてありがとうございました。 miai24 24)まずしくても元気ですごいな4年1組(男)

国がちがっても血がつながっていなくてもなかま、 家族だって聞いてびっくりしました。 しかも親を失ってもくじけずに、 明るくいる事にびっくりしました。 話は変わりますが、あなたが書いた本 すごくおもしろかったし勉強になりました。 まずしくても元気ですごいな、と思いました。 ぼくも元気にすごそうと思います。 miai25 25)松居さんのフィリピンの本を聞いて4年1組(女)

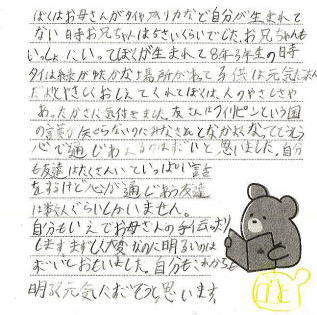

読み語りをしてくれてありがとうございました。 フィリピンのことで、まずしいってことが、 かわいそうだとなと思いました。 フィリピンの子どもたちは、本を読んだことがないと 松居さんが言ってびっくりしました。 松居さんのフィリピンの本を聞いて、 その女の子のお母さんが病気で、なくなって、 お父さんは、いなくなって ゆめの中で女の子とその子のお母さんが、 ハグをする本がとても感動しました。 本を読んでいただきありがとうございました。 miai26 26)まずしく大変なのに明るい4年2組(男)

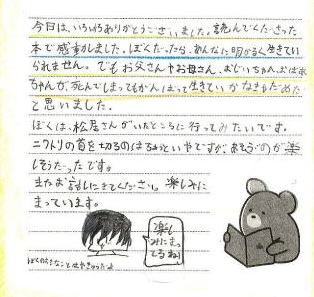

自分が生まれていない時、 お兄ちゃんは5さいくらいでした。 お兄ちゃんもいっしょいって、ぼくが生まれて8年、 3年生の時、タイは緑がゆたかな場所があって 子供は、元気だったんだよとやさしくおしえてくれて、 ぼくは、人のやさしさやあったかさに気付きました。 友さんは、フィリピンという国の言葉を知らないのに、 みなさんとなかよくなって、 とうとう心で通じあえるのはすごいと思いました。 自分も友達はたくさんいて、いっぱい話をするけど、 心が通じあう友達は、数人ぐらいしかいません。 自分もいえで、お母さんのお手伝ったりします。 まずしく大変なのに明るいのは、すごいとおもいました。 自分もこれからも明るく元気にすごそうと思います。 miai27 27)がんばって生きていかなきゃ4年2組(男)

読んでくださった本で感動しました。 ぼくだったら、あんなに明るく生きていられません。 でもお父さんやお母さん、おじいちゃん、おばちゃんが、 死んでしまっても、 がんばって生きていかなきゃだめだと思いました。 ぼくは、松居さんがいたところに行ってみたいです。 ニワトリの首を切るのはちょっといやですが、 あそぶのが楽しそうだったです。 またお話にきてください。 楽しみにまっています。 miai28 28)言葉、国がちがっても4年2組(女)

わたしは、命の大切さを学ぶことができました。 わたしが、一番いんしょうにのこっているのは、 言葉、国がちがっても 楽しくくらしていることにおどろきました。 言葉がちがうとたいへんなのでは、ないかと思ったけれど、 フィリピンの子を見て言葉がちがうけど、心がつうじるんだ! とずっと心にのこっています。 大人になったらフィリピン、ミンダナオ子ども図書館に、 行ってみたいと思いました。 また、日本に来る時があったら、またお話を聞きたいです。 miai29 29)命の大切さが分かりました4年2組(女)

「にわとりのくびきって」という言葉で、 命の大切さが分かりました。 わたしも肉や魚もたくさん食べます。 これからは、今よりもっと命を大切にしようと思いました。 ほかの国でも、たくさんのこまっている人や お金がなくてまずしい人がいるから、 ごはんやだされた物をしっかり食べようと思います。 わたしは、こんな生活はふつうじゃないけど、 松居さんに話してもらった国は、 とてもすごしやすそうだと思いました。 わたしも、話してもらった国にいってみたいと思いました。 miai30 30)かぞくを大切にしている4年2組(女)

よのなか、楽しい日々だけじゃないと思ったし、 お母さんお父さんがいるのは、 あたり前ではないし、 今日のお話で学びました。 わたしたちやほかの人の命、 きめられた時間しかないと思いうかびました。 そして今日の本を聞いて、 お母さんがいないのに、明るく元気に生きていて、 お花を一人でうっていて、 わたしは「さびしくないのかな」と思っていました。 それと、お母さんのために、 ご飯を買って来てくれてたりしていて、 かぞくを大切にしていることがすごくつたわりました。 わたしは、松居友さんの本がよみたいです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

toki

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

拝啓:ご縁が、末永く続きましたら幸いです ①愛のある国、貧しくても幸せな心を持っている人々 ②心の支えになる言葉を沢山いただき ③子どもたちが忙しすぎる日本 ④とても豊かな時間をありがとう ⑤子どもたちのお顔が見れて良かった ⑥助け合って生きていく ⑦「ねんねんころりよ」のうたを聞いた瞬間に ⑧日本の課題を改めて感じた ⑨この幼稚園を卒業して2年目 ⑩息子たちをミンダナオや日本以外の国に行かせ ⑪大きな家族のようになれれば平和にすごせる ⑫子どもたち本来の姿を見せていただきました ⑬小さなところからでも始めたいと思います ⑭飛び出してみる!という最後の言葉が ⑮本当の幸せを見つめる時間になりました ⑯自分や子どもの駆け込み寺ができた ⑰自分が本当に何をしたいのかを考えるきっかけを ⑱物質的には豊かになったけれど ⑲人と人がたすけあって生きている ⑳互いに大切にしあえることは幸せだと思いました (講演会に参加された方の一部のもので、個人の感想です。) 追記;日本講演に関して |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

toki1 拝啓 吹く風に冬の訪れが感じられる様になりました。 松居様、エイプリル様、いかがお過ごしでしょうか。 先日は常盤平幼稚園でご講演していただき誠にありがとうございました。 二時間という短い時間の中で多岐にわたる分野のお話をしていただき、 数えきれないほどの学びをいただきましたこと 心よりお礼申し上げます。 松居様とエイプリル様の 暖かいお人柄に触れさせていただいたことがきっかけとなり、 文化や言語の違いや価値観の異なる方々に対しても 一歩を踏み出して声をかけていく勇気をいただきました。 講演を受けて今の日本の課題を改めて 自分事としてとらえることが出来たという感想がたくさん寄せられました。 これからも本当に大切なことは何かを、日々考えながら、 子どもたちの育ちのために出来ることを 微力ながら取り組んでいけるように務めて参ります。 また、常盤平幼稚園とミンダナオ子ども図書館のご縁が、 末永く続きましたら幸いです。 末筆ながら、松居様、エイプリル様、 またミンダナオ子ども図書館の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。 敬具 常盤平幼稚園PTA一同 ***********************  ①愛のある国、貧しくても幸せな心を持っている人々。 すてきなお話をきけてうれしかったです。 この前、久しぶりに会った仲間たちと、森のなかをかけまわり、 あそび道具もないところを とても楽しそうにあそびまわっている子どもたちの姿を見て、 少しでも日本でも、 ミンダナオのような愛ある国であってほしいなあと、 ほんの少しの期待をしてしまいました。 (この子たちを見ていると期待したくなってしまうんです) なにより友さんの曇りのない笑顔に ミンダナオのすばらしさを言葉以上に心で知りました。 ありがとうございました。 そしてみなさん、お疲れさまでした。 すてきな日をありがとうございました。  ②心の支えになる言葉を沢山いただき、 心あたたまるすばらしい時間でした。 ミンダナオの精神的な自由さを目の当たりにし、 子どもたちに手渡したい世界だと感激しました。 心にあたたかいものがあふれ、 大切にしたいと心から思いました。 松居さん、エイプリルさんと出会えたことに感謝し、 日々を愛したいと思います。 いつか子どもたちと遊びに行きたいです。  ③子どもたちが忙しすぎる日本、 遊ぶ時間、環境をどれだけ守れるか考え、 学び続けないといけないと考えさせられました。 日本では子育てするとき、 子どもを泣かせたらいけない・・・と、 スマホやゲームを与えるなど、 肩身がせまい思いをしている方が多い。 色々考えることがたくさんある。  ④とても豊かな時間をありがとうございました。 友さんのお顔、お話の仕方、お人柄が、 とっても優しいなあと感じました。  ⑤今まで繋がりのある団体でしたが、 子どもたちのお顔が見れて良かった。 日本にも同じように、 かけこみ寺のようにできる場所があってほしい。  ⑥松居友さんのお話し、とっても面白かったです。 その明るさや生きる力は、 ミンダナオの子どもたちや自然から、 力を貰っていると感じました。 助け合って生きていく、 鳥や魚も国境などなく生きているのに、 人間はどうしてそれが出来ないんだろう・・・ 一緒に遊んだらいいのかもしれないですね。 目に見えない世界も大事に、 松居友さんのようなキラキラしたまなざしで 世界を見ようと思いました。  ⑦「ねんねんころりよ」のうたを聞いた瞬間に、 懐かしくちゃんと、愛されていた・・・ ということを深く感じて、涙をこらえました。 心あたたかい気持ちになりました。 声を通して、心に残るような愛情を伝えていける・・・ ということを体験できました。 地域の子どもたちと過ごす機会や、 保育の仕事にたずさわっているとき、 また我が家でも、この”声”を大切に語り、うたい、 子どもたちに寄り添っていこう という考えを持つことが出来ました。 また、先進国で生活をしている一人の大人として、 社会的事実を知る機会ともなり、学び深い時間でした。 ミンダナオの子どもたちや、先住民の方々の生活や姿は、 とてもまぶしく微笑ましく、 そして強くて美しいなと感じました。 幼稚園とのご縁が、これからもつづき、 そして私もまたこのご縁は大切にしていきたいという思いです。 ありがとうこざいました。  ⑧バナナプランテーションのお話や 木材の話はつらいものがあったが、 改めて考えるきっかけになった。 日本の課題を改めて感じた。  ⑨この幼稚園を卒業して2年目、 子どもたちが共に思いっきり遊び向き合ってきた日々を なつかしく思っていますが、 今日ミンダナオ子ども図書館の子どもたちや 島の子どもたちの遊びを通した関わり合いを 友さんの言葉と写真で感じることができ、 大切なことを在らためて思い出せた気がします。 このすてきな講演会を企画してくださった白鳥のこばこさん、 本当にありがとうございました!!  ⑩息子たちをミンダナオや日本以外の国に行かせ、 いろいろな国の様子を見て 感じて欲しいと本当に思いました。 生きるのに大切なことを 改めて考える良いきっかけとなりました。 ありがとうございました。  ⑪今日は、素敵な講演会をありがとうございました。 *集団の圧力をはらいのけて、 「自分の得意なことや強みで生きていく!」 と自信をもって、今の子どもたちが言える 世の中になるといいなと思います。 *みんなで助けあって、 大きな家族のようになれれば、平和にすごせる。 ミンダナオの人々は、すばらしいと思いました。 そんな世界に出来るよう、まずは一人一人が、 そういう気持ちを持つことが大切だと思いました。  ⑫ミンダナオの子どもたちとの 様子を聞かせてくださって、 日本の子どもたちの現在、未来を考えさせられました。 アジアの本来の姿、 子どもたち本来の姿を見せていただきました。 子どもたち本来の生きる力を 引き出せるようにしていきたいと思います。 ありがとうございました。  ⑬友さんの笑顔が、 すべてを物語っているように思いました。 全てを包み込む優しさがにじみ出ていらして、 この愛情深い笑顔で、誰もが隣の人を包み込めたら、 世界から戦いがなくなるのだろう、と思いました。 まずは自分が、小さなところからでも始めたいと思います。  ⑭卒業生の母です。 講演会のご案内ありがとうございました。 途中から参加させていただきました。 松居先生の”飛び出してみる”という 最後の言葉がすごく響きました。 物質的には豊かな日本の子どもたち、 物質的には貧しくても 幸せいっぱいの笑顔のミンダナオの子どもたち。 心の在り方の中に絵本や物語の重要性、 そんな事を感じられました。 ありがとうございました。  ⑮とても貴重なお話をありがとうございました。 カメラにむけられた子どもたちの笑顔は、 ミンダナオ子ども図書館の方々への信頼も 大きいのだと思いました。 松居友先生の笑顔と語りにとても癒され、満たされ、 本当の幸せを見つめる時間になりました。 準備、片づけ、段取りなりなど、 先生、お母様たち、ありがとうございました。  ⑯松居友さんの話を聞いていると、 うそがない人だなと感じました。 そして、自分や子どもの駆け込み寺ができた様で、 今とてもうれしい気持ちです。 ありがとうございました。  ⑰松居さんの書籍、お話し、お人柄にふれて、 自分が本当に何をしたいのかを じっくり考えるきっかけをいただきました。 日本が抱える問題は多いけれど、 一人ひとりの意識は、小さな行動で代わるものもあると 信じて頑張っていきたいです。 ありがとうございました。  ⑱今の日本は、 物質的には豊かになったけれど、 本当の豊かさではないと思います。 まだ、優しさとか愛情とかとりもどせるのかな・・・  ⑲人と人がたすけあって生きている、 自分の居場所があること、日本には少なくて、 どんな所にもあると良いなと思いました。 先生がおっしゃった、仕事場に子どもがいる。 仕事場に保育園やようちえんがあると良いとのこと思っています。 自分の子どもにも居場所があるということ、 小4のときに不登校になり、小5支援学級に入ることになり、 少しづつ学校に行けるようになりましたが、 学校に行ける日、行けない日、小6になっても続いています。 自分から行きたい場所と思えることが、 大切なんだと友愛をもとめているようです。 来年中学、不安ですが新しい場所として行けたらと思います。  ⑳豊さ=幸せ、ではないのだなと感じました。 互いに大切にしあえることは、幸せなのだと思いました。 ありがとうございました。  koenjp 松居友は、妻のエイプリルリン、息子の松居陽と共に、 毎年2月、6月、10月には、日本に講演にうかがっています。 松居陽は、独自に日本語でも、英語でも講演可能ですし、 英語と日本語を交えながら、 学生さん方と質疑や自作の映像を交えて 若い世代同士の独自の対談式講演会も可能です。

エイプリルリンは、日本語を理解できますが、 応答は英語で、子ども時代の苦労話も交えて 生きる力を感じさせる話が可能です。

メールで松居友にお願いいたします。 mcltomo@gmail.com MCLスタッフZOOM講演や一般講演、 若者たちによる歌や踊りのプレゼン等に関する ご質問やご希望は、こちらから!   |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

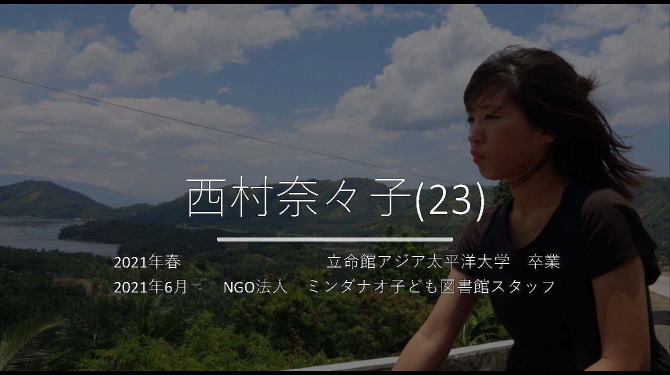

| ap4 機関誌『ミンダナオの風』89号2022年夏号から 日本の直面している問題に目を向けて 『ミンダナオの風』は、支援して下っている方々に、 年6回、隔月でお送りしている機関誌です。 今回、MCLスタッフで23歳の西村奈々子さんが 書いて下さった原稿が素晴らしいので、 サイトに掲載することにしました! |

|||

|

|

|

|

|

|||

| 後半は以下をお読みくださいね! | |||

| 昨年6月より、 本団体のスタッフとなり日本の皆さんに向けて、 30回以上のオンラインや対面での講演活動を行なってきました。 団体の活動やミンダナオの子どもたちのことを 知ってもらうための活動として始めましたが、 同時に日本の皆さんが感じている問題解決の ヒントを届けられる活動でもあると気づきました。  講演に来られた方々より、 「私にとっての本当の幸せを考える機会をもらいました」 「子どもたちの笑顔に生きる力をもらいました」 「宝物は、家族、友達、愛! と答える子どもたちの言葉に本当に感動しました。 どこで、この当たり前のことが 忘れられてきたのだろうと考えさせられました」 「息子が不登校ですごく悩んでいるので一緒にMCL に行きたいです」 「ママだけでするのではない育児を広めてゆきたい」などと、 毎回皆さまの気づきやご感想をいただきます。  私はMCL を通して出会う皆さんと、 どこかでひとり悩んでいたあなたと、 MCL の子どもたちとで、 みんなで手を取り合ってゆきたいです。 そうすれば、ひとりでは解決できなかったことも 解決できるかもしれない。 何より、ひとりじゃないと思えることが小さな勇気になったり、 生きる希望になると思うのです。  これからも、オンラインと対面の どちらもの講演を行ってゆきます。 今までは、「子どもたちの生きる力」「絵本の持つ力」 「平和と戦争」「ミンダナオのジェンダーや育児」 「プランテーションバナナや森林伐採、フェアトレード」など 多様なテーマで講演を行ってきました。  講演内容は、講演先のご要望を聞き、 相談しながら来てくださる皆さま に届けたい内容で考えています。 いつでもお気軽に、 mcl.nanako@gmail.com までご連絡ください。  |

|||

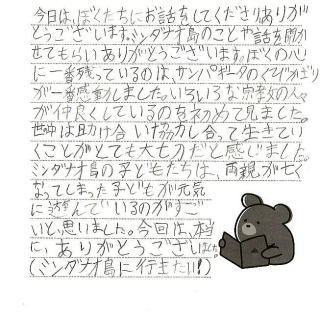

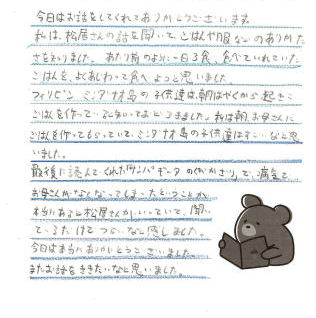

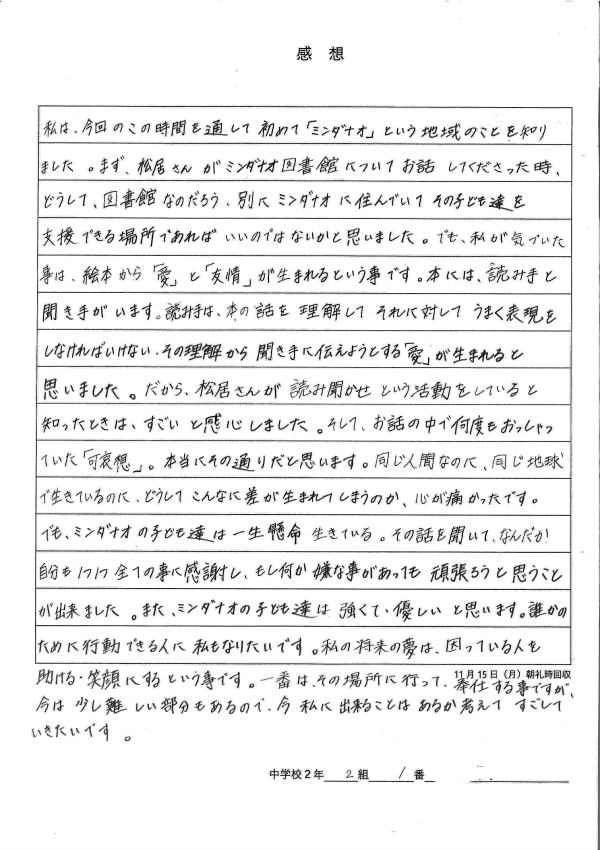

ksb 名前は、消しています! |

|

講演にうかがった、埼玉県の 下新倉小学校の5年生と6年生の子どもたちが、 感想文を書いてくれました。 その心のこもった文章に感動して、 これこそ、多くの方々に読んでいただいて、 今の子どもたちが、どんなに素晴らしい感性と夢を持って 生きているか実感し理解してほしいと思いました。 そこで、学校の了解を得て、個人名は消していますが、 6年生の感想文をサイトに載せることにしました。 2021年の今、この子たちは中学一年生になっています。 でも、サイトに載せておけば、友人との共感も得られますし、 高校や大学、大人になっても読み返して、 たとえ落ち込んでも、子どもの頃の感動と想いが蘇り、 夢を持って生きていけると思います! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

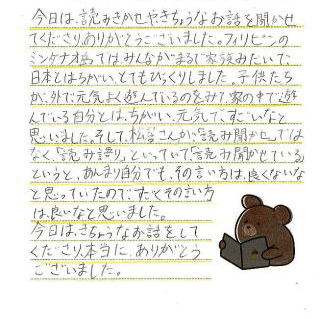

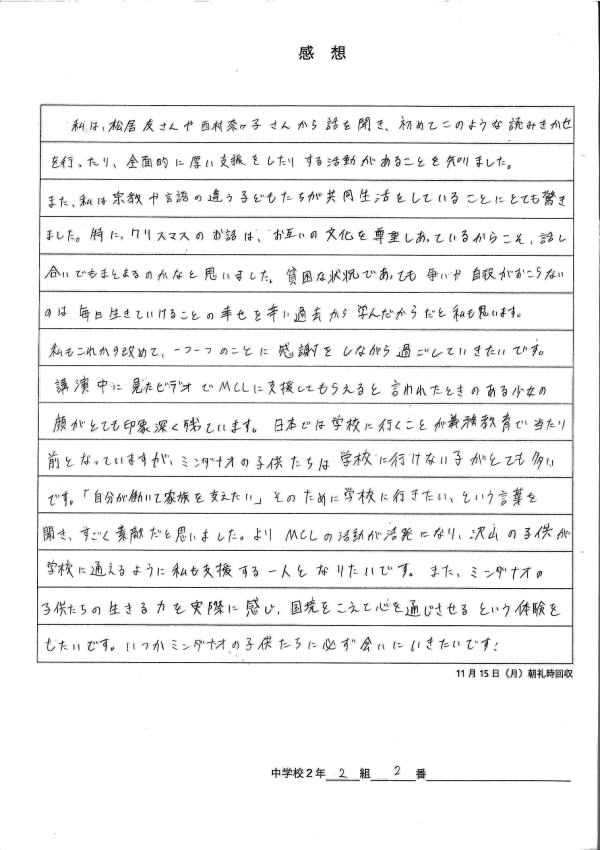

| seikan 西村奈々子さんの青雲中学での 講演会の感想文 |

|||

|

|

|

|

青雲中学校2年 本当にほんとうに感動的な感想文ですね! 奈々子さんの講演に共感し ミンダナオの子どもたちから生きる力を受け取っている 日本の子たちの気持ちと様子が伝わってきますね! 名前は載せず、掲載の許可はいただきました! |

|||

| (1)私もとても元気づけられました (2)ろくに食べられない人々がいる (3)一緒に協力して行きたい (4)一緒に生きていく (5)発展途上国で働く医師に (6)手をとって互いに助け合う (7)自分たちで話し合って解決 (8)終始笑顔で交流してくれて (9)国際協力は一方的ではなく (10)みんな一つの「家族」として (11)また明日から精一杯生きよう (12)全員が家族だと思って生活していて (13)こうした事実に目を向け (14)コミュニケーションをとるには (15)真の幸せに触れることができた 名前は載せず、掲載の許可はいただきました! |

|||

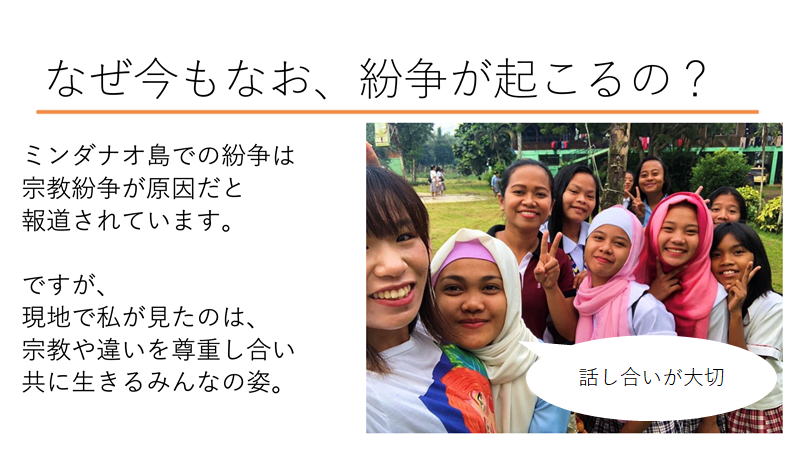

| sei1 私もとても元気づけられました    ミンダナオの子どもたちが、 貧しくてもいつでも笑顔で頑張っている姿を見て、 私もとても元気づけられました。 そして何より、生まれ、宗教など何も関係なく、 みんな一つの「家族」としてくらしていることに感動しました。 宗教によってそれぞれの決まりや行事がある中、 みんなで話し合って最も良い方法を見つけていくことにも感動しました。 世界のいろいろな場所で宗教戦争が起こっていますが、 ミンダナオの子どもたちのようにまずは話し合うことが大切なのではないか、 と思いました。 私も彼ら、彼女らを見習い、 たくさんの国の人々と交流し、話し合い、友達になっていけたらと思います。 そのためにまずは、今まで以上に英語を勉強しようと思うようになりました。 そうして、いつか貧しい国の人々と協力し合って 互いが助け合えるようにしたいと思いました。 私は今までミンダナオという島を知りませんでしたが、 今回、講演を聴いたり、実際に現地の人々との対話を見たりすることで、 もっとミンダナオについて知りたいと思うようになりました。 日本で売られているバナナがフィリピン産であることは知っていましたが、 フィリピンの中でもミンダナオというところで つくられていることは初めて知りました。 通常、スーパーなどで売られているバナナは安いイメージがありますが、 農薬などをまくことで、被害を受けている人々が多く、 とても手間のかかるフルーツだということを知り、 もっと適切な値段で売ってもよいのではないかと思いました。 今ではそのような活動が一部で行われていますが、 これからそのような「フィエトレード」が広まっていけばと思います。 私も、バナナはもちろん、他の食べ物も他のものよりも値段が少し高くとも 栽培の苦労に見合った値段のものを買うようにしようと思いました。 これからの世界は私たちがつくっていくものであり、 私たちがすごしていくところでもあります。 その世界がより良いものになるために、 今自分たちにできることを少しずつしていき、 戦争や貧困のない世界にしていきたいです。 全員が友達であるならば、戦争は起こりません。 だから、私は世界中の人たちと何らかの形で交流をし、 対話を通して仲を深めていけたらと思います。 |

|||

| sei2 ろくに食べられない人々がいる    僕は、講演を聞いてショックを受けた。 同じ世界の中で、僕達とはまるで違う生活をしている人々がいる というのは知ってはいた。 ただ、実際の紛争地帯の映像を見た時、より鮮明に現実味を帯びた。 あちこちから銃声がし、家族連れで大勢逃げて、 僕達よりはるかに小さな子供が軍用車にひかれていた姿が。 テレビなどでは、今でも紛争は起きていると報道されている。 それを見れば、何が起きているのかは分かる。 しかし、実際の映像を見せられた時、 ミンダナオの状況を知った時、心を傷めた。 「戦争」で、今、もっとも僕達の身近なものはウクライナ侵攻だと思う。 僕は、その状況を知った時も、ショックを起きた。 荒れ果てた市街地は、そこに住んでいた人達を、 どう思って破壊したのだろうかと思った。 そして今日、また新しく身近な「戦争」を知った。 そして、戦争で一番最初に犠牲になってしまうのは、 小さな子供達だということも知った。 罪の無い人達を巻き込んで殺し合う「戦争」。 その言葉がもっと恐ろしくなったように感じた。 また、戦争の最初の犠牲者は小さな子供達だと言ったが、 彼らをさらに追い込んでいるのは、僕達日本人でもあると知った。 小さな子供に限らず、現地のバナナ農園の人達もだ。 バナナを栽培するのは、農薬などを使っていて、とても危険だ。 しかし、日本人はバナナを安く買っている。 彼らには、労働力に見合った賃金を貰ってないかもしれない。おかしいと思った。 彼らの生活をされに追い込んでいるのは僕達だと知って、 さらにショックを受けた。 そのせいで、学校に通えない子供がいる。 ろくに食べられない人々がいる。 それを、何も知らない僕が、彼らに同情したりするのは許されないと思った。 しかし、「MCL」では、貧しい子供達を支援し、 学校に通わせ、食事をさせてあげている。 僕達の中で、彼らを助けられる人がいる。 そう思ったら、少し心が軽くなった。 僕達も、彼らを助けることができる。 彼らの将来を導くことができる。 決して無力などでは無かった。 彼らに同情する権利を持つことができた。 僕は、彼らのために、この小さな人間が何を変えられるのか、 どうしたら変えられるのか、考えることにした。 |

|||

| sei3 一緒に協力して行きたい    今回の講演を聴いて、僕は、 フィリピンは今発展途上国で、人々は貧しく生活していて、 学校に行くのも困難なくらい、 大変な生活をしていることを知りました。 だけど、その中でも、楽しく笑顔を絶やさない子供がたくさんいます。 しかし、現実では、紛争などで、家族や家などを失ってしまって、 心に傷を負っていることを知りました。 その時に、西村先生たちの、”ミンダナオ子ども図書館”の人達が、 真っ先に現地にかけつけていて、必死に守ろうとしていると思いました。 心に傷を負った子供を元気付けるために、本の読み聞かせをしていました。 そして、子供たちはみるみる笑顔になっていました。 その子供が奨学金で学校に行けて、勉強を頑張って、医師や、その団体のスタッフになって、 また子供達を笑顔にするという「幸せサークル」的なものが、 フィリピンの小さな島で起きているかもしれないと思った。 今の日本では考えられない戦争によって、 簡単に現地の人の命は、この世から消えてしまうと考えると、 一番立場が弱い子供は、とてもかわいそうだと思いました。 西村先生の話で納得したことは、 先進国が発展途上国を救うという考えを今まで持っていました。 しかし、先進国は先進国で、発展途上国は発展途上国で、 それぞれがそれぞれの問題に直面していて、 それぞれに得意不得意があるから、どっちが上とか関係なく、 一緒に協力して行きたいと思った。 これからも同じ島国で協力していきたいと思った。 |

|||

| sei4 一緒に生きていく    私よりも小さい子が、 学校へも行けずに家族の為に働いているということは、 知識としては知っていたが、改めて痛感した。 私は、「大学に行ける、夢を叶えられる。」と、泣いて喜んだ女の子の話が心に残っている。 私達にとって学校に通うことは日常の一部でしか無く、 そこに特別感謝したり喜んだりすることは無い。 だが、学校に行くことが当たり前ではなく、 戦争や紛争が日常の子供達もいることを知り、 自分たちが「学校なんて休みになればいい」と思うことに少し罪悪感を覚えた。 「ミンダナオ子ども図書館」の人達は、 私達の話や質問に真摯に答えて下さり、 何より明るくてとても感じが良かったので親しみ易かった。 もう一つ心に残ったのは、西村さんの 「してあげるんじゃなくて、一緒に生きていく」という言葉だ。 西村さんが落ち込んで意気消沈していたところを、 ミンダナオの子供達に助けられたという話を聞いて、 ミンダナオの子供達は厳しい境遇を感じさせない、 明るくてポジティブな子供達なんだなと思った。 私も人に施すのでも、施し合うのでもなく助け合っていきたい。 今回の講演で、 多くの事を教えてもらったので、 それを生かして、友達やいろんな人達と付き合っていきたい。 |

|||

| sei5 発展途上国で働く医師に    私は、小学生のときに、 青年海外協力隊や発展途上国で働く医師に、 とてもあこがれていました。 なぜかというと、私は小さいころから医師になりたくて、 テレビのCMでアフリカの子どもたちが苦しんでいるところを見たときに、 こういう人たちのやくに立ちたいと思ったからです。 でも、小学校6年生のときにロシナンテスという団体で働く方の講演を聞いて、 生活はきびしそうだったし、 爆弾の音などが聞こえるところで生活するのは、私は怖いと思いました。 だから、私は発展途上国で働いて、 現地の人々の役に立つことは難しいと思っていました。 でも、今日の西村先生の講演を聞いて、やっぱり発展途上国で働くことは、 つらいこともあると思うけど、私のあこがれだと思いました。 また、西村先生がおっしゃったことで印象に残ったことは、 ”現地の人を尊敬している”ということです。” 自分が助けてあげる”ではなく”お互い助け合う”というところが、 本当に素敵だと思いました。 特に西村先生が落ち込んでいたときに、 現地の人に救われたという話を聞いてすごいなと思いました。 一番最初の写真にうつっていたミンダナオ島の山や海がとてもきれいで、 少し驚きました。 私が教科書で発展途上国などを見たとき、 泥水を飲み水として使っているところをよく見ていたから、 きれいな水はあまりないかと思っていました。 海水だから、飲み水にはならないけど、 きれいな自然があってとても良いと思いました。 そんなきれいな自然を先進国が、 自分たちの都合でよごしていくのは良くないことだし、 あってはいけないと思いました。 ミンダナオ島のスタッフの方々と交流して、 ミンダナオ島の人々はすごく楽しそうだと思いました。 でも、みんなが幸せな毎日を送れているわけではないと思います。 だから、1人でも多くの人々が少しでも早く幸せな毎日を送れるように、 私ができることはしていきたいです。 |

|||

| sei6 手をとって互いに助け合う    私はフィリピンの子供たちの中には、 戦争で家族や家なくした子供たちもいるということを、 考えたことがありませんでした。 日本に近い国で、 村の中に戦車が入ってくることにとても驚きました。 最近は、ウクライナとロシアの戦争のことばかりがニュースになっていますが、 フィリピンでの状況は、あまり報道されていないので、 なぜなのか疑問に思いました。 また、たくさんの人にフィリピンの状況を知ってほしいと思いました。 フィリピンでつくられているバナナについて、交渉が公平に行われておらず、 つくっている方々に害を及ぼしていると聞いたことがあったので、 やめたほうがいいのではないかと思っていましたが、 閉鎖してしまうと、失業する人がたくさんいるということに気付きました。 だから、私は値段が少し高くても、 フェアトレードのバナナを買ってみようかな、と思います。 たくさんの人がフェアトレードのバナナを買うようになったら、 フィリピンの人々の生活もよりよくなるのかな、と考えました。 私は発展途上国の貧しい人々は、勉強もできず、 私たちよりも弱い立場にあるなどと考えていましたが、 発展途上国の人々は、生きるために大切なことを知っていて、 先進国の人々よりも、ずっと強いのではないかと考えが改まりました。 そして、「助けてあげる」のではなく、 「手をとって互いに助け合う」という考え方がとても印象に残りました。 フィリピンの子供たちは、自分たちで鶏をさばいて料理をしたり洗濯をしたり、 家族のために野菜を売っていたりしていて、私と全く違って、 私はとても恵まれた環境にいるんだなということを改めて実感しました。 だから、恵まれた環境に感謝をして、恵まれた環境を無駄にせずに、 自分にできることを一生懸命やっていこうと思いました。 私は自分で料理や洗濯をすることがあまりないので、 これからは、ミンダナオの子供たちを見習って、 少しはやってみようかなと思いました。 ミンダナオの方々はとても優しくて、 私たちの質問を快く答えて下さったので、 私もミンダナオに行ってみたいし、 ミンダナオの方々にも日本に来てほしいなと思います。 また、私は、将来自分が何をしていかはっきりとは決めていませんが、 西村先生のお話を聞いて、自分がやっていて楽しいと思えること、 誰かのためになること、誰かと協力しあうことをしたいと思いました。 これからは、今回の講演会で学んだことをいかし、 フィリピンに住む人々のことを思い出しながら、 自分で何をするべきか考えていこうと思います。 |

|||

| sei7 自分たちで話し合って解決    講演を聴いて1番心に残っているのは、 子供たちで、宗教の違いを理解して争いがないように、 自分たちで話し合って解決しようとするということです。 日本では、宗教の違いによって争いが起こっているのをあまり目にしませんが、 ミンダナオでは今も戦争があったり、 住んでいるところに軍車が普通に入ってきているということに驚きました。 子供達はそんな中、自分たちで争いが起こる前に 工夫して生活しているということに、感心しながら聴いていました。 自分達には想像のつかない生活を過ごしているミンダナオの子供達ですが、 MCLの方々が読み聞かせをすると、 とても笑顔になって目に光が入ったように見えました。 やはり子ども図書館の方々は、たくさんの子供に寄りそって、 笑顔にしてすごいことをしていると感じました。 私も一度はミンダナオに行ってみたいです。 そうしたら家族のように接してくれるでしょうか。 私には将来の夢がありました。 小児外科医になるということですが、 MCLの方々と似たような理由「何かしてあげたい」だろうと思っていました。 しかし、西村先生は「何かしてあげたい」ではなく 「一緒に」という気持ちで働いておられました。 私は「何かしてあげたい」と、上から目線で物事を考え、 子供たちの命を救う医者になろうとしていたのかと落たんしました。 この公演を聞き2つのことが私の中で変わりました。 1つ目は自分にとって大切なものです。 お金や学習環境があるというのは、とても大切なことではありますが、 「愛と友情」という言葉が出たとおり、家族の愛や友だちとの会話1つ1つが、 自分にとって大切であったと、ミンダナオの方々を見て思いました。 2つ目は私の夢です。 小児外科医になるという夢は、 もとは子供達を助けたい命を救いたいという気持ちからきたものです。 西村先生の話を聞いて、 今もまだ戦争に苦しんでいる子供たちがいて、 そういった子供たちは、勉強したくでもできないという 環境にいることが分かったため、 そんな子供たちを笑顔にしたいと思いました。 医療支援もしているといっていたので興味があります。 |

|||

| sei8 終始笑顔で交流してくれて    ぼくは、今回初めてミンダナオ島のことについて知りました。 ミンダナオ島に対する第1印象は、 紛争がまだ続いており、 貧しい環境におかれているというマイナスな印象でした。 しかし、西村先生や現地の人との交流によって、 だんだんプラスの印象が強くなりました。 僕が一番最初に感じたのは、ミンダナオ島に住む人々の強さと暖かさでした。 先の書いた通り、ミンダナオ島では紛争が未だに続いており、 一般人がその惨禍に巻き込まれることがよくあります。 家を追い出され難民となったり、最悪の場合は命を失ったりします。 そんな不安定な環境のなか、 MCLのスタッフと協力して自炊や洗濯などをこなす彼らは、 すごく精神的に強いと思ったし、 異なる宗教や文化に対して、優しく接していて、 僕たちとの交流の際も、終始笑顔で交流してくれて彼らの暖かさも感じました。 次に広大な自然をもつミンダナオ島の問題についてです。 ミンダナオ島はきれいな海や美しい山など、自然豊かな土地でもあります。 実は紛争の原因の一つでもあるのですが、この豊かな土地を、 先進国が奪いに来るという問題があるとわかりました。 強い国が、弱い立場にある場所から資源をとっていくというやり方に、 ミンダナオ島は悪くないじゃんという印象を受けました。 まとめとして、僕は今回の講演を通して、 今の自分の在り方を見つめ直すことができました。 紛争でけがをした子供、貧しいために満足に教育が受けられない子供、 そんな子供たちをいろいろな方面から支援するMCLのスタッフの方々。 当たり前だと思っている生活は、実はそんなことはなく、 幸せな環境で、感謝し続けなければならないことだとしみじみと感じました。 また、MCLに限らず、 世界中の貧困や差別で苦しんでいる人々を支援する活動に、 いつか関わってみたいと思いました。 そして、今回僕たちに、 ミンダナオ島に関して色々なことを教えてくださった西村先生と 暖かく交流してくださった現地の人々に深く感謝したいです。 |

|||

| sei9 国際協力は一方的ではなく    僕は西村先生が、してくださっていた話の中で ミンダナオ子ども図書館にいる子供達は、 紛争で親を失くしたり、 親が仕事を失ってしまったり、 極貧地域にいる人々であることがわかりました。 僕が話で一番驚いたのは、そんな境遇の人々であるのに、 ミンダナオ子ども図書館で生活している子供は、 いつも満面の笑みを絶やさないことです。 自分がそんな経験をしていたら、 確実に生きる希望を失くしていたことでしょう。 それなのに子供達が、夢に向かって努力していけるのは、 その子供達が持っている強い心と志や、 MCLのスタッフの人が、 必死になって行っている支援のおかげでもあるのだ、 ということを今回の講演会を経て考えました。 7時間目の授業では、実際に現地の人と交流する機会をもらいました。 自分も話してみたのですが、個人的に難しいなぁと思ったことは、 日本語で会話する時は、質問をして相手から答えが帰ってきたら、 自分もそれに返したりして、会話を広げていくことが用意にできるのに、 英語で会話をするとなると、 会話表現をあまり使うことができなかったところです。 そのため、自分が質問をして、相手が返答をして、 自分がそれについて、 何もあいづちをうてずに質問をするというような、 違和感のある会話になってしまうことがありました。 それでも初めて外国人の人と会話をして、 My name is Yosuke.で、本当に名前が伝わるということを 実感できたのがとてもうれしかったです。 質問してよかったと思いました。 他に会話をしていた人の中でも、少し息づまったりしている人がいたけれども、 スタッフの方々は笑顔で待って、 元気に返してくださっていたところがすごいなぁと思いました。 次の機会には、もっと自然に話せるようになっておきたいです。 また、僕は国際協力というものを 西村先生が最初に考えていたように、 自分が貧困地域にして『あげる』という上から目線で考えていました。 しかし、この講演会で国際協力は一方的ではなく、子供達から元気をもらい、 逆にスタッフの方々が、支援して互いに助け合って生きていくことで、 お互いの国の持つ問題の解決策を共に考えていくことだとわかりまし。 |

|||

| sei10 みんな一つの「家族」として    私は、今日の講演を聴くまでは、 「途上国の人たちって大変なんだなー。」と、 漠然とした思いしか持っていませんでした。 しかし、講演では今まで想像もしなかった戦争の話や、 貧困、自然災害の影響などを知りました。 まず私はミンダナオで今でも紛争被害を受けている人々が、 多くいるということを知りませんでした。 銃声におびえながら、 十分なお金も家もないまま生きているような人々の映像を観て、 戦争で住民が得られるものなど何もないのだと痛感しました。 しかも、その戦争は、ミンダナオの資源を欲しがっている、 先進国の人々によって起こされていると知り、胸が痛くなりました。 ミンダナオの豊かな自然は、日本を含む国々が理不尽に持ち去り、 それによって、ミンダナオの人々が被害を受けているということは、 自分たちも関わってくることなので重く受け止めたいです。 また、子どもたちは宗教の違いや国籍の違いを越えて、 みんな一つの「家族」として、過ごしているということにはとても感激しました。 日本では、ご飯が食べられるのも、家があるのも普通ですが、 友人同士で悪口を言ったり、仲間はずしにされたりすることが多いです。 どちらが幸せなのかと言われても分かりません。 しかし、西村先生がおっしゃったように、 お互いの足りないところを補い合って協力することで、 よりよい世界になっていくのだと気づきました。 ZOOMで対話したミンダナオの人々は、 みんな笑顔を絶やさず優しく接してくださって、幸せを感じました。 私もミンダナオの子どもたちを見習い、 学校へ行けることや大学を目指せることに感謝し、 友人たちに優しく接し、笑顔を絶やさないように日々を過ごしたいです。 そして、将来は困っている人々を助けられるような人になりたいです。 |

|||

| sei11 また明日から精一杯生きよう    私は今日の講演を聞いて、 ”子ども”という存在が、他国に行くと全く扱われ方が違うことに驚きました。 実際にフィリピンに行かれた西村先生が撮った写真などを見て、 自分たちは、望んでもいないのに、 自分のすぐ近くで戦争が起こっていたり、 極度の貧困に苦しむ子供たちがいることに、 とてもショックを受けました。 私たちは正直、 ”明日生きられるか分からない、今日食べるものがない”など、 考えたこともありませんでした。 しかし、実際発展途上国の国の子供たちは、 そのような様々な事情を抱えながらも、 自分の力で精一杯生きようとしていることを受けて、 私も、また明日から精一杯生きよう、という気になりました。 人間として当たり前の人権が、失われかけていることにも悲しくなりました。 私たちがスーパーなどで安価で手に入れることが出来るバナナも、 過酷な労働環境や少ない賃金で働かされていることに、 驚くと同時に辛くなりました。 もちろん、バナナだけではなく、 私達の身の回りにはたくさんの輸入品であふれています。 その中にも、このバナナの例と同じような状況下で つくられているものがあるかもしれないと思うと、とても辛くなります。 そして、すぐにでもそのような環境を改善していく必要があると思います。 私たちにとって”当たり前”のことも、 他の人や国にとったら全く当たり前ではないかもしれない。 自分の感覚や経験だけで決めつけてはいけない、 ということも一緒に学ばされました。 西村さんたちの”ミンダナオ子ども図書館”(MCL)は、 私達が薄々気が付き始めているが、何も行動出来ていないことに対して、 積極的に取り組んでいるのではないかと思いました。 私も、頭では分かっていても行動に移せなかったり、 諦めてしまうことがあります。 そんな思いもある中で、1人1人の力を結集させて、 少しずつでも子どもたちの可能性を広げよう、守ってあげよう、 とする気持ちが正直すごいな、と思いました。 目を背けてしまっていることに対して、動けるということは、 とても難しいことであると思います。 助けてあげるではなく共に助け合う、 これは言葉にすると簡単なことですが、 実際出来るかと言われると、きっと私は出来ないだろうと思います。 苦しい生活を強いられる中でも、 笑顔で生活している子どもたちを見て心が温かくなりました。 私に出来ることはほんとにわずかかもしれないけど、 少しでも自分に出来ることを探して取り組んでいきたいと思います! 自分も外国の人とコミュニケーションをとれるように、 今は勉強を頑張って自分の糧にしていきたいと思います! |

|||

| sei12 全員が家族だと思って生活していて    今日の講演を聴いて、最も印象に残ったのは、 やはり「愛と尊重」ということです。 僕は、兄弟、親子、友達のような人たちといつも衝突してしまい、 ケンカになってしまいます。 そのとき、後から「相手の方が正しかったかもしれない。 一時的な怒りに任せて怒っちゃったな。」と思うときがたびたびあります。 そんなときに相手に愛を持って、相手の意見を尊重しておけば、 もともと怒らないのかなと思いました。 そして、講演を聴いて、大切だと思ったり、学んだりしたことは、 世界中には、戦争や紛争などで家族を失い、 それでも必死に生活して、かっこいい子どもたちがいるということを知り、 学びたくても学校に行くことができず、 学ぶことができない子もいるような中で、 僕たちは学校に行かせてもらい、食べ物も用意してもらい、 住むところ寝るところを保証してもらっています。 そのような恵まれた環境で勉強をしない、さぼるというような、 お金を無駄にするようなことはしないようにしたいです。 1つ1つのことを、したくてもできない人がいるということを思いながら、 大切にこなしていきたいです。 そして、2つ目は、「家族」ということです。 家族はただ1つだけの自分の大切な人です。 ミンダナオ島では島の子どもたちも、全員が家族だと思って生活していて、 互いに愛すことを重視しているということを講演を聴いて分かりました。 ということは、家族は1つしかなく、 そんなかけがえのない存在であるということになります。 そんな大切な存在があるからこそ、日々、お互いに励まし合い、尊重し合い、 仲間と共に助け合って生きているんだな、と思いました。 ミンダナオは、自然が美しく、 子どもの笑顔が素晴らしいなと画像を見せていただいて、思いました。 でも、本当は苦しかったと思います。 でも、MCL現地日本人スタッフの方々の”ミンダナオ子ども図書館”のおかげで、 元来の子どもの明るい笑顔がまた見られるようになりました。 本当にすごいな、と思うし同時に周りで困っている人がいたら、 小さなことからでも、 助けてあげていきたいなと今回の講演を聴いて感じました。 西村先生や、企画をしていただいた先生方、 今回のような貴重な経験させていただきありがとうございました。 |

|||

| sei13 こうした事実に目を向け    僕は講演を聴くまで、ミンダナオ島という島を知りませんでした。 自然豊かな島で、海も綺麗だと思いました。 ミンダナオには紛争で親を失った子どもや、 貧しく家庭が崩壊してしまった子どもがいるということを知りました。 また、そういう子どもたちが夢を叶えることができるように、 子ども図書館が支援をしているのだと分かりました。 フィリピンでは、日本へ輸出するためのバナナが多く生産されていますが、 その工程に多くの労働力を要するのにも関わらず、 人々はそれに見合った賃金をもらえません。 これは、改善されるべきだと思います。 コープが実施しているフェアトレードなどの取り組みを、 もっと増やすべきだと思います。 西村先生のおっしゃった、何かしてあげるという考え方はやめ 協力して助け合うという精神が大事だと思いました。 また、将来の可能性のある子どもたちのためにどうすればよいかを考え実行して、 現地で働いている西村先生は、素晴らしい人だなと感じました。 自分なら、なかなか動けずにいると思うので尊敬します。 現地の人とリモートで話を聞くという珍しい経験もさせて頂きました。 とても明るい方々で楽しい時間でした。 日本の文化もたしなまれているようなので、 フィリピンの文化について触れてみようと思いました。 他国の文化を学ぶのは、重要なことだと思います。 世界には、ミンダナオだけでなく、 多くの場所で多くの子どもたちが、親を失っていたり、 生活するのに苦労するほど貧しい家庭であったりしています。 紛争や搾取労働など、他にも様々な問題が残っています。 こうした事実に目を向け、 解決への方法を導かなければならないと思います。 子どもが野菜を売りに行く場面がありましたが、 子供が働かなければならないということは、あってはならないと思います。 世界情勢などについてこれからもっと学んでいき、 どうすべきか考えていきたいと思います。 今回、このようなことについて考える機会をくださった西村先生や、 現地の方々、先生方に感謝し、 これからの学びや生活に生かしていきたいと思います。 |

|||

| sei14 コミュニケーションをとるには    私は今まで英語の授業以外で、 外国の方と交流する機会がありませんでした。 ですが、今回初めて交流してみて、 今まで学んできた英語が、とても役に立っているんだと実感しました。 コミュニケーションをとるには、身振り手振りや表情なども使えますが、 やはり言葉が一番必要だと思います。 以前、英語の授業で 「Why do you study English? ― To Communicate with people all over the world」 という例文がありました。 これまでは英語を学ぶ意味が曖昧でしたが、 コミュニケーションをとるためだと強く思いました。 私も世界中の人と交流するために、もっと英語を話せるようになりたいと思います。 また、つい先日、国語の授業で、 「フェアトレードとは何か」という評論文を読みました。 教科書には写真しか載っておらず、少し難しい内容でした。 ですが、今回、現地の方の映像を見て、 理解を深めることができました。 特に印象に残ったのは農薬についての話です。 今まで当たり前のように食べていたバナナの背景に、 フィリピンの方たちの努力があって、考えさせられました。 私たちが、今食べている物が、 どのように作られているのか気付かされました。 思っていたより、農薬を多く使っていて、安全なのか心配になりました。 また、フィリピンの方たちの健康に害を及ぼしていると知って、 このままでは行けないと思いました。 でも、バナナ栽培によって生計を立てている人もいるそうです。 だから、一気に変えるのではなく、 少しずつフェアな取り引きにしていくべきだと思います。 講演を聞いて、世界への関心が高まりました。 自分一人ではどうにもならなくても、 協力すれば大きな力になると思います。 世界について考えるとても良い機会になって良かったです。 |

|||

| sei15 真の幸せに触れることができた    私は今回の講演を聞いて、ミンダナオの子どもたちのことや、 私たちよりも不自由な生活をしている人々のことについて、 深く知ることができました。 また、後半の現地からの中継では、 フィリピンの人々の文化や生活を知ることができました。 講演会を通して、私は初めて現地で働く人を見ました。 授業の中では、私たちより生活水準が低い人の生活を見たり、 安い賃金で働く人々をテレビで見ていましたが、 生で現地の話を聞いたことがなく、現実味がないと思っていました。 しかし、実際に話を聞いて、私たちの身近には、 私たちよりも弱い立場にある人が、安い賃金で作っているものが、 たくさんあることを思い知らされました。 また、学校に行きたくても行けない子どもたちがたくさんいて、 生まれた時から、将来が決まっているのと同じような現実があることが、 とてもショックでした。 私は子どもが好きで、NGOの団体を調べたり、 平均寿命が短い国や、 衛生環境が悪い国のことについて調べたりしていても、 弱い立場にある国は、 不自由な生活をしなければならないことを見るたびに胸が痛みます。 しかし、今回の講演会で話された、 宗教が違っていても子供達が話し合って、 みんなが楽しくごはんを食べられるようにすることは、 私たちよりも進んでいると思いました。 ミンダナオ子ども図書館のことを調べていたら、 寄付したり、さまざまな講演会を行ったりなされていて、 このような寄付のことをもっと知りたいと思いました。 子どもたちを支援するということは、 未来を作っていくことなので、支援はすてきだなと思いました。 後半の現地の中継を通して、 スタッフの方々は、明るい人達だなと思いました。 私たちの拙い英語も一生懸命に聞いてくださって、 子どもたちの気持ちに寄り添っていらっしゃって、感動しました。 ミンダナオの暮らしは、私たちの暮らしよりも大変だと思いますが、 私たちよりも幸せそうな暮らしで、少しうらやましいと感じました。 私たちはお金や利便性がそろっていての幸せですが、 ミンダナオのことを知って、真の幸せに触れることができたと思います。 このことが、ミンダナオの子どもたちから学んだことだと感じました。 今回は、お忙しいなか、講演に来てくださってありがとうございます。 この講演を通して、NGO団体のことや、 世界のことに目を向けることができました。 私も将来、人のためになる職業に就きたいと改めて感じました。 これからもがんばってください。 |

|||

| ap5 はじめてのミンダナオ:若者向け開催 MCL主催ZOOM講演の感想! 2022/07/09  |

||

|

|

|