先生になっている子です。

May God fill your life with a brighter smile and

more joy than ever.

Thank you for being the superman in our life.

You always made us feel special with your love and

care together with my dear siblings in MCL Family.

I want you to know that you are truly an inspiration,

a friend and a teacher to all of us.

I feel truly lucky to have such a loving, caring, and

encouraging father. Wishing you an entirely

peaceful day, full of pleasant and joyful moments!

Wishing to the Almighty for your better health and

great days in the future. May you always be happy

because you deserve it.

I wish nothing but absolute best for you as this is

what you truly deserve! Proud to call you PapaTOMO.

Thanks for making all the sacrifices silently and

working hard all day and night just to get us

a better life, you are one of the most important

persons in my life.

Thank you for always showering us with your kindness

and fatherly love. Thank you for making our life

beautiful with your existence.

You are truly one of a kind!

No exact words could measure how grateful i am to

Almighty God for giving you as our PapaTOMO

in our big Family.

Without you, I could never be the person

I am today.You are my true hero! You have always

inspired me and will always continue to do so.

May you witness the unlimited amount of joy in the

future years and expand through great possibilities.

You are an inspiration, you make days brighter

and night warmer.

HAPPY HAPPY BIRTHDAY PapaTOMO BestWishes in life

stay healthy and keep safe always po.. Please continue

to be someone's blessing not just mine and live a life

that honor and glorify God Godbless You and Family

************

Happy birthday Tomo san.

To the man who always stand as our second parents,

thank you is not enought but

Allah/God counts and witnessed for everything

you did to us.. Wishing you more years to come

and have a good health always..

************

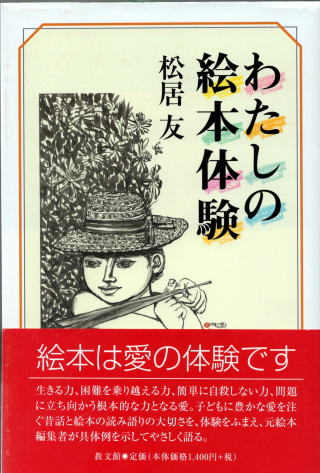

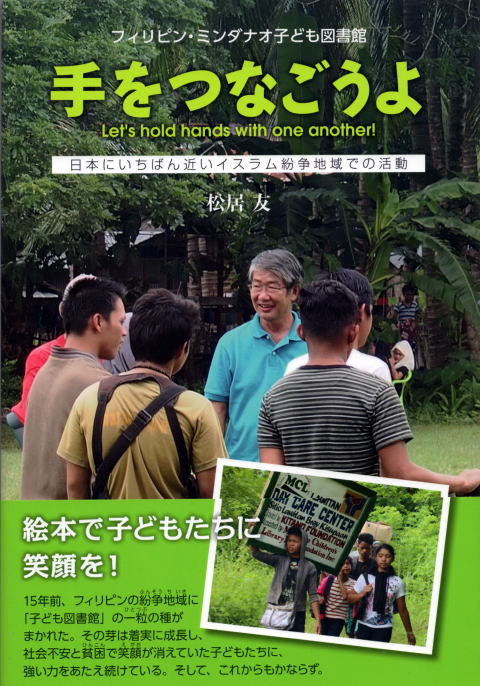

日本公演の天才ギタリスト!

Belated Happy birthday tomo san.

stay strong. God bless you!

Walter Jhon Magbasa

************

Before this day would end, I would like to greet a

Happy Happy Birthday to our Papa, Tomo san!

Thank you very much for all the support and love you

gave to my family! God bless you always.

I pray for your good health and strength.

Take care always.

We love you and hope to see you soon.

Stay happy with your whole family!

This is the only photo I have with,

and i will treasure this. Thank you so much To...

彼女の亡くなったお母さんとの映像をご覧になれます。

************

Happy bday tomo sang more bdays to come stay

who you are and good heart ..salamat sa tanan nga

kaayu nmu sa mga scholars ...miss you 💓💓

|

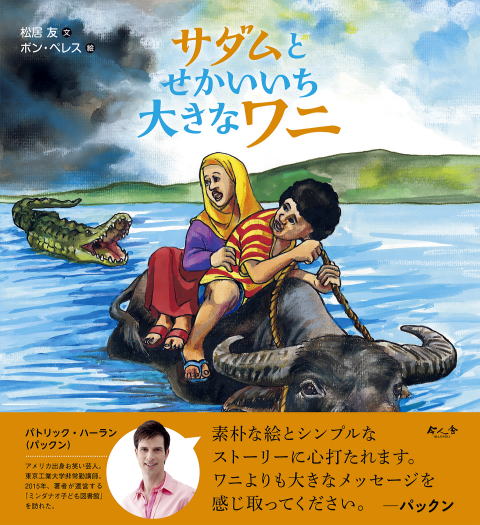

日本の英会話スクールで教師になっているクインクイン

Happiest Birthday Tomo San

The man behind the success of many children

in Mindanao.

May the Lord bless you more and your family.

You are a great blessing especially to the people

in Mindanao. We will always be grateful to you.

Our prayers and love are always with you.

May you have an amazing year ahead.

Thank you for helping me and my family.

Whenever I am right now, I owe this success to you

and ate Aprilyn Getuya Dizon Matsui

Thank you so much!

************

Happy Happy birthday to the Loving Father of MCL

Happiest birthday tomo San,god Blessed you olwiez

Thank you sa support

************

Happy birthday papa tumo.. I hope nga daghan pang

katuigan nga moabot sa imoha... Og i hope pud nga

padayon japon ka tabang sa mga bata para maka

skwela.. Og onta naa ka sa maayong panglawas..

Stay strong lang mo ate aprilyn .... Padayon sa pag

alagad sa ginoo .... Onta naa ka sa maayong panglawas..

Padayon sa pag ka buotan papa tumo.. Salamat sa

tanan. Wala nako masoklii imong tabang ngari nako saona... ...

Pero.. Sige lang papa tumo.. Kaloy an.. Maka padayon

pako skwela puhon.....

Og salamat osabon nako..

"'"""" HAPPY BIRTHDAY PAPA TUMO""""""

GOD BLESS

************

Happy Birthday Tomo Matsui (Tomo San)

Di royd koopput dos konamin mgo nongo inguma

koungkay na kurso kun di pomon kikow

Sokkad kon sumbanan to langun, pomot moura ked no

Tribu Kos nongo PROFESSIONAL pomot I'd tavang du

konami no SCHOLARSHIP.

Nanoy ponayun ka nod boggayat Monama to Konokka

amoy moura Pon mgo anak no iling doy dongan I'd

ponganduy ra nod pokoipongga to kod-eskwela.

We're here tungod sa imong pagpaningkamot

Dakkon Solamat

************

|