2009年のサイトから

2009年のサイトから、

ミンダナオ子ども図書館を訪れられた

訪問者の方々の記録をピックアップして掲載しました。

日本政府から、勇敢にも? 停戦監視団の菊地さんが マカブアルの小学校を訪れた |

||

|

|

|

| 建設が完了してから10ヶ月めにして、現地視察が完了した。 菊地さんと私の間に立っているのは、ピキット市長。 幸い米軍による砂利道の修復が出来ていたので現地に楽に到着できた。 平和であれば8月頃に開所式がなされるという・・・。 |

||

| ミンダナオ子ども図書館の ゲストハウスが完成! |

||

|

||

| 今年、向かって右端の建物がつながった、ゲストハウス。 山元神父さんが音頭をとって、「Mの会」で先日、完成させた。 ここを使った第一陣は、立正佼成会の子どもたち 仏教徒、イスラム教徒、先住民族、 プロテスタント、カトリック、みんなで平和の祈りを開催した! |

||

立正佼成会の子どもたち と ミンダナオ子ども図書館の子どもたち |

||

| 日本の仏教団体である、 立正佼成会の子どもたち10名が 母親といっしょにMCLにやってきた。 スタッフや撮影班もいれて総勢30名、 7台の4WDを手配し、 コーディネートをしたのは大渕みほ子さん。 目的は、コンテナとともに1000個送られてきた、 『ゆめポッケ』を貧しい村の子たちに届けることと こちらの子どもたちとの交流を通して、 日本に失われてしまった「何か」を体験し学ぶこと・・・ |

||

|

|

|

|

|

|

| 車から降りた、日本の子どもたち、 母親たちやスタッフの方々。 皆さん、緊張した面もちだったが、 大喜びと笑顔で迎える、MCLの スカラーたちの表情に少しホッとしたようす。 |

||

|

|

|

| ミンダナオ子ども図書館に 日本から訪問者が着くと、 なぜだかわからないが、皆さんおっしゃる言葉。 「ああ、何か懐かしい雰囲気! ここに来ると、ホッとする」 たぶん、若者たちの自然な笑顔、 屈託のない生活の姿、のびのびと遊ぶ様子が、 人としての原点の気持ちを目覚めさせるのだろう。 加えて、テラスから見える 緑の果樹園とその向こうに見える山並み。 |

||

|

|

|

| さっそく歓迎会(Wellcome party)が始まった。 日本式の歓迎儀礼?に 少し戸惑った若者たちだが、 あっという間に自分たちのスタイルで 歓迎会が進行していく。 こうした歓迎会やミィーティングに関して、 アドバイスをあたえることはあるものの 進行や工夫は、すべて若者たちにまかせているので 始まるまでは、何を彼らが企画しているのか、 私にもわからない。 |

||

|

|

|

| 歌ったり、踊ったり、 歓迎の言葉が述べられたり、 イスラム、マノボ族、クリスチャンの文化が 披露されたり・・・ 歓迎会が終わった時には、 たがいの距離がぐんと近くなり、 日本の若者たちが持ってきた折り紙で、 またたくまに遊びがはじまった。 |

||

コンテナで運ばれてきた 『ゆめポッケ』の開帳式 |

||

|

|

|

| 『ゆめポッケ』とは、 立正佼成会の子どもたちが、 月に2度食事を抜き、 その食費を献金貯金して 世界の貧しい子どもたち、 とりわけ難民の子たちのために 学用品やぬいぐるみを買って プレゼントする、心の支援だ! 今回、コンテナに詰められた 『ゆめポッケ』が、1000個運ばれてきた。 みんなで、開帳式をした。 『ゆめポッケ』に関しては、以下をクリック http://www.kosei-kai.or.jp/news/2008/09/post_1178.html 「ゆめポッケ親子ボランティア隊」フィリピンから帰国 http://www.kosei-kai.or.jp/news/2009/04/post_1335.html |

||

|

|

|

| 『ゆめポッケ』には、 お母さんが手縫いした布袋に、 ボールペンやノート、ぬいぐるみや 絵手紙が詰められている。 一つ一つ、異なったプレゼントを子どもたちが、 思いを込めて選んでいるし、 お母さん方の思いもこもっているので、 単なる物資支援とは異なった、 暖かみが感じられる。 日本の子どもたちにも、 自分たちで心を込めて作った『夢ポッケ』を 配っているという、気概を感じた。 |

||

平和の祈り Player for Peace |

||

|

|

|

| かつてから、 仏教の方々を交えて 平和の祈りを開催したいと言うのが、 私たちの願いだった。 それが、意外とはやく、第二回目に、 しかも子どもたちを交えて 美しい形で実現できたことは、 本当にうれしかった。 |

||

|

|

|

|

|

|

| 高校大学のスカラー、総勢224名が 一堂に会して行う「平和の祈り」は、 学生達が自身で企画実行しているが、 ミンダナオらしく踊りや歌で彩られて 厳粛な中にも楽しさや美しさが生きていた。 とりわけ訪問者の読経は、 スカラーたちに感銘を残した。 |

||

|

|

|

|

平和の祈りでは マノボ族の牧師が マノボ語で イスラムの説教師が アラビア語で 仏教からはお経が カトリックからはシスターが 祈りや説教をしてくださった |

|

マノボ族の村 プロック8へ |

||

| 平和の祈りの後に、 非常に貧しいマノボ族の村へ行った。 『ゆめポッケ』を届けに。 |

||

|

|

|

|

|

|

| 大勢の日本人が、 何台も車をつらねて訪れて 来たのに皆ビックリ! ここの村の子どもたちは、 ほとんどがMCLの奨学生たちだ。 次々と運びあげられる『ゆめポッケ』 いったい何が入っているのだろう??? |

||

|

|

|

| 明けてビックリ、 何とすてきな贈り物! とにかく笑顔が止まらない・・・ ぬいぐるみをいつまでも 抱きかかえて離さない少女たち! ノートやボールペン、 小さな車のおもちゃや鉛筆削り・・・ |

||

|

|

|

| 日本からの訪問者は、 それぞれの子たちの家庭を訪問した。 その貧しい生活にびっくり! 家庭では、せめてものおもてなしに、 家の前の椰子の実をとって飲ませてくれたり・・・ 貧しくとも、屈託のない交流が、 子どもたちの心に残った。 |

||

いっしょに作った料理 そして洗濯・水浴び |

||

|

|

|

| 二日目と三日目は、 日本の子どもたちは母親と離れ (親は市内のホテルにスタッフと滞在) ミンダナオ子ども図書館に泊まった。 心配顔の親たちをホテルに送り届け、 子どもたち同士での生活がはじまる。 薪でご飯をたいたり、翌日の早朝は、 洗濯をしたり水浴びをしたり。 たちまち、子どもたち同士の距離が ちぢまっていくのがわかる。 |

||

|

|

|

|

||

| 子どもたちがすっかり変わったのは 親から離れて最初に図書館に 宿泊した日の夜からだった 何か特別な出来事が起こったわけではない。 MCLにすんでいるスカラーたちが、 ときどき楽しみのためにするこちら式の遊技、 「ハンカチ落とし」や「かごめかごめ」 「はないちもんめ」を始めた時からだ。 テレビも無い生活だけれども、 楽しい笑い声が夜遅くまで星空にこだましていた。 |

||

滝のあるマノボの村 ウオーターフォールへ! |

||

|

|

|

| 翌日は、滝のあるマノボの村 ウオーターフォールへ みんなで読み語りをしに・・・・ 日本の子どもたちやお母さん方も 読み語りをして拍手喝采! 踊ったり歌ったりしたあと、 村人達と、豚の丸焼きを食べて交流をはかった。 3食たべられない家族の多い マノボの人々や子どもにとっては 素晴らしいフィーディングプロジェクトとなったし 日本の人々は、 マノボの人々がいつも食べている カサバ芋や蒸かしバナナや芋を食べた。 |

||

i |

|

|

いざ!滝の滑り台へ |

||

|

|

|

| 食事の後は、村の子たちと、 いざ、滝の滑り台へ!!! もう、言うことなし。 喝采がジャングルにこだまする。 |

||

見事に滑る、 この村出身のアロナ |

|

|

|

こうした体験をへて 日に日に我が子の顔や 言動が変わっていくのに ビックリし、感動し。 我が子たちの変化に 思わず目頭を熱くして 泣き出す母親もいた。 |

|

|

たった3泊4日だったのに 永遠の時が流れたように・・・ お別れは、涙、涙、涙 |

||

|

|

|

愛というのは、 やはり時空を超えていると思う。 たった三泊四日、 実質的には二泊三日だったにも かかわらず まるで、何年もいっしょに 暮らしてきたような親近感。 時計やカレンダーの刻む時の流れとは、 まったく異なった時の流れがここにはある。 愛の流れは、 久遠の神や仏のもとからやってくるから。 いつまでも、友だちでいようね。 なぜって、愛しているから・・・ |

||

|

また会おうね また、ぜったいに会いに来るからね |

|

|

ミンダナオ子ども図書館の 若者たちは、 一度出会い 愛し合った人の事を 決して忘れない。 時々、ふとしたおりに 名前が出て 「・・・・」どうしているかな 「今度いつ来るの?」と 無邪気にわたしに 聞いてきたりする。 |

|

でも、必ずまた会おうね! |

||

|

|

|

| 涙の後の笑顔がみんな、すがすがしい。 アイ ラブ ユー また必ず会おうね! |

||

|

||

| 先年の夏、ミンダナオ紛争が勃発し、 MCLで、「平和の祈り」を始めて以来、 ぜひとも仏教団体に参加していただけたらと思っていた。 ミンダナオの若者たちにも、 温厚な仏教はよい影響をもたらすだろう。 それが、立正佼成会のおかげで、 思いもよらず早々に、 しかもとても美しい形で実現したのは 喜び以外の何ものでもない。 最初は、緊張しきった顔が、 一夜明けるとすっかり変わっていた 三泊四日という、 非常に短い期間だったにもかかわらず、 日ごとに子どもたちの表情が 変わっていくのが興味深かった。 最初は緊張した顔も、歓迎会が終わり、 外でバレーボールをしたり、薪で料理をしたり、 井戸で洗濯をし始めるにしたがって変わっていった。 高校大学のスカラー、総勢224名が一堂に会して行う 「平和の祈り」は、学生達が自身で企画実行しているが、 ミンダナオらしく踊りや歌で彩られて 厳粛な中にも楽しさや美しさが生きていた。 とりわけ訪問者の読経は、スカラーたちに感銘を残した。 10名の子は、母親といっしょに、 最初はホテルで宿泊したが、 翌日の「平和の祈り」以降は親から離れ、 若者たちといっしょにミンダナオ子ども図書館に泊まった。 子どもたちがすっかり変わったのは親から離れて 最初に図書館に宿泊した日の夜からだった 何か特別な出来事が起こったわけではない。 MCLにすんでいるスカラーたちが、 ときどき楽しみのためにするこちら式の遊技「ハンカチ落とし」 や「かごめかごめ」「はないちもんめ」を始めた時からだ。 こうした子どもの遊びは、こちらではごくごく一般的な日常で、 ただ日本と異なるのは、高校生や大学生でも、 子どもと全く同じで、無邪気に喜々として遊ぶことだ。 こうした幼心を失わないところに「素顔のミンダナオ」があると思う。 日本から来られた子たちは、六年生が中心で、 高校生も混じっていたが、気がつくと皆、 遊びのなかにとけこんでいた。 こちらの若者を見ていていつも思うのだが、 心の壁を取りはらうのが実にじょうずだ。 山の貧しい集落が、それ自体が大家族のような 濃密なコミュニティーで有ること、 粗末な家には個室が無く、家族がいつも 身を寄せあい暮らしている環境などが 関係しているように思えるが、 彼ら自身に、心の壁というものがあまり無く、 たとえ言葉が通じなくとも、 相手の気持ちや思いを察して、 ごくごく自然にとけこんでくる。 それがあまりにも自然だから、 心に壁を作って構えていた日本の若者の心が、 いつの間にか開かれていて、翌日母親やスタッフが来て、 子どもの顔つきの違いに驚き 唖然とするような事態が起こるのだ。 山の村で子どもたちに学用品の『夢ポッケ』をくばり、 読み聞かせをし、豚の丸焼きを村人と食べ、 美しい滝壺で遊ぶにいたって、 彼らの顔はすっかり地元の子になっていた。 「最初は、日本の子どもとフィリピンの子どもだったのに、 どちらの子も私たちの子のように見えますね」と、 お別れ会で私は言った。 お母様方も、うちのスカラー達を、 「私たちの子」と呼んでくださった。 そう、私たちは世界中にいる、「私たちの子」のために、 平和で貧困がない世界を作っていこう。 そう、語りあいながら、涙ながらに別れた。 再会を誓いながら。 アイ ラブ ユー・・・ また遊ぼうね。 |

||

| ほるぷ舎 の保育所が出来た! |

||

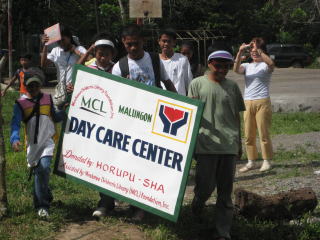

| 高崎に拠点を置く、絵本の専門店、 『ほるぷ舎』寄贈の保育所がマキララ、マルンゴン村に完成 代表の金子さんが、開所式に来られた。 ご自身も読み聞かせ活動や講演会も行っている積極的な方で、 毎年、私の講演や息子の陽の講演会を、 10月、11月にセットしてくださっている。 金子さんへの講演依頼は以下のメールへ holp-kaneko@holpsya.com お忙しい中、 ミンダナオ子ども図書館に正味二日滞在された。 ほるぷ舎のブログは以下をクリック http://holp.blog61.fc2.com/blog-entry-11.html |

||

|

歓迎の歌を アラビア語で歌う イスラム教徒の若者たち |

興味津々で 訪問者を迎える若者たち |

| 忙しい日本の日々とは異なった時間が、 ここミンダナオ子ども図書館には流れている。 たった二日の滞在だったのに、 まるで2ヶ月も居たような錯覚に陥る。 この様な時の流れを体験すると、 人生観や、帰ってからの仕事への気持ちが変わってくる それは、心そのものが癒される体験なのだ。 |

||

| 明けて翌日 さっそく、保育所の開所式へ |

||

保育所の看板を運ぶ スカラー達 |

|

|

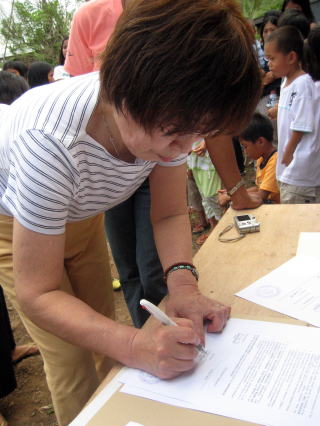

| 左にMCL、右に 福祉局DSWDのマークが入り 寄贈者の名前が登録される。 その後、テープカットとサイン式が行われ、 保育所はフィリピン政府の管轄下に入る |

||

日本語で自己紹介 私が現地語に訳して 経緯を説明 |

テープカット バランガイキャプテン (村長)さんと にこやかに・・・ 今の村長始め 役員はほとんど皆、女性 |

|

|

||

|

サイン式を 見守る子どもたち |

子どもたちの 歌も披露された  |

|

|

|

| その後、保育所のなかで 読み語りが始まった。 金子さんは、日本語で 紙芝居を演じて 好評だった!! |

||

| 保育所建設、希望の方々へ | ||

その後、 ピキットのスカラーを訪問 |

||

| ほるぷ舎の金子さん方は、 ピキットのイスラム教徒の若者をスカラシップ支援している。 Joemar Abudul君 父親はなく、ゴミ捨て場の近くの貧民地域に住んでいる。 |

||

|

|

|

|

時々、働きながらの 苦学生だ。 本当に二人とも うれしそうだ! |

|

| 「愛に捧ぐ黙想」 松居 陽 |

||||||||||||||||||

愛に生きる者にとって、全てはすでに与えられている。 何もかも、十分に存在する。世界は、愛に満たされている! 彼は、何かが足りないとは決して考えない。 全てを、そしてこれから与えられる全てをありがとう、彼は感謝に祈る。 その声明は、宇宙によって聞き入られる。 そう、あなたは満たされた。彼は、充満な自分を経験するだろう。 信仰心に肥えている者にとって、欲しがる必要は初めからから無い。 彼が得ることを選択した瞬間に、全ては与えられると、神は約束されたのだから。 彼は、宇宙の息吹に目覚め、命の触れ合いを感じる。 神は、喜びいっぱいの素晴らしい世界を創って下さった。 そして、彼は自分や他人の死を恐れない。 永遠の命を信じる者に、死などという概念は存在しない。 彼は、命の全てを祝福し、愛しながら、永遠の一瞬を生きる。 全てに溶け込み、一体となり、神と語り合う。 彼には、執着心が欠けている。 全てはすでに与えられている、と言う真実に住む彼にとって、 無くすことへの不安など、無邪気な錯覚だ。

|

||||||||||||||||||

| 今年度のODA草の根資金J-Birdに イスラム自治区の小学校建設をアプライ |

||||||||||||||||||||

2000年、2003年の戦闘では、 120万を超す難民が出た。 その難民キャンプの悲惨さを目の当たりにしたのが、 ミンダナオ子ども図書館を作るきっかけだった。 当時の銃痕が今も壁に残っている。 |

||||||||||||||||||||

| ARMMと呼ばれるイスラム自治区は、 ミンダナオで最も支援が行き渡らない地域。 MILFの活動地域としても知られている。 日本政府は平和構築のために、 この地をあえて政府の支援地域の一部にして 平和構築支援活動を開始している。 私たちは、ほとんど現地の人々も、 恐れて入ろうとしないこの地域を、 今年の学校建設の候補とすることに決めて活動を開始した。  この地域に支援をしても、おおかたが賄賂として、 為政者や金持ちに渡ってしまって無意味だと言われている。 ARMM以外でも、似たようなものだと、私は思うのだが、 行政機構が機能していないのも事実。 しかし、私たちの活動は、 権力者に金を預けるのではなく、 あくまでも自分たちの手で 最も貧しい地域の人々に、 恩恵が直接行くように活動している。 現地には、 心から貧しい人々と生きようとしている、 多くの人々が居る! 彼らと共に、子どもたちと共に、 スカラー達と共に活動を開始するのが、MCL流だ。 |

||||||||||||||||||||

|

選んだのは、 2000,2003年の戦闘がひどく フィリピン海軍がプランギ川を遡って攻撃し ピキットへの上陸地点とした、 その名もランディングピース と呼ばれた地域から さらにパンボートに乗って 奥の対岸に渡る PAARALANG村 陸路はなく、乗り合い舟でしか たどり着けない |

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| これがこの村の学校。 メインビルディングが一つあるだけで、 窓も木組みの粗末なものだ。 ここに3教室ある。 これに破れた壁の掘っ建て小屋のような教室が一つと、 塀のない屋根だけの教室が二つ。 6学年あるが、 子どもたちの数は何と700名に近い!!! |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

子どもたちの数は何と700名に近い!!! |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| 教室を遮る壁は、 ベニヤを張っただけの粗末なものだ 便所も外になる。 |

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

隣接された教室 1年2年生が多く 一教室では足りない 職員室も無い 椅子や机も不足しているので 子どもたちは床で勉強する |

||||||||||||||||||

|

|

急きょ加えた教室は、 竹壁のために一年も たつと腐り始めて 下部は、抜け落ちてしまった。 隣接して作られた図書室も、 本はなく、 看板だけが目立つ! |

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

| ライブラリーと言っても、 一冊の本もなく 半ば崩れていた |

子どもたちは、 抜け落ちた廃材を シーソー代わりに して遊んでいた |

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

| 外部教室は、屋根だけで、 その下に2クラスあるが、仕切が無く 話し声が筒抜けで家具も足りない。 |

||||||||||||||||||||

| 今回何よりも驚いたのは、この様なところで、 二人の知り合いに会ったことだ。 一人は、7年前にのどの瘤の治療をした少女 アレナちゃんのお父さん 懐かしさに、感動しながら 「どこへ行く?銃は持ってきたか?」 「この地に知り合いの多い、 アスレーさんのお父さんが 同行してくれているが銃はない」と言うと 「任せておけ、俺が守る」 と言って同行してくださった。 椰子の実のジュースを飲む時には 「ここに飲み口を開けていないのが4っつある お前が鉈で、飲み口を開けろ 毒を盛っていない証拠だ!」 「いや、信じているから大丈夫ですよ そちらでやってください」 と僕は答えた。 もう一人は、現地であった先生。 上左の写真だが、 「あなた、私覚えていますか?」 「????」どこかで見たような 「あの、タリタイの目を手術した若者の姉です! まだ、ミンダナオ子ども図書館が とても小さかった時に、 弟に同行したのが私です!」 ここへ来た目的が、 学校建設に応募することと聞いて大喜び!! 校長先生も村長も大喜びするのを必死になだめて 応募の段階ですから・・・・と、 脂汗をかきながら繰り返し話すと 「その気持ちだけでもうれしいです!」 |

|

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

| 帰りには、子どもたちに見送られながら、 まずは14日にスカラー達と 読み語りに訪れることを約束して別れた 保育所も無いので、保育所建設も始めよう。 資材は、ボートで運べば大丈夫だ ナブンダスに建設した経験がここで役立つ |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

| いよいよ読み語りがはじまった 合間には、イスラムの歌、マノボの歌、ビサヤの歌、 そして、最後にタガログ語で、平和の歌が歌われる 平和の歌は、スカラー達が作詞作曲したものだ |

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| IMT国際停戦監視団の菊地智徳氏からのメール このメールは、ご本人の修正加筆の元に、承諾を得て掲載しています 菊地智徳氏、JICAインタビュー記事は以下をクリックしてお読みいただけます http://www.jica.go.jp/story/interview/interview_66.html |

||||||||

| おはようございます。 時々、webで発信されるHP内容を拝見しています。 今朝、見ましたが、なるほど、 という見解がいくつかありました。 参考になります。 なるほど、と私が思ったのは、 ・住民のなかにおいて政府、反政府の色分けは、 必ずしも明瞭ではない、という点。 ・地域の特性(政府よりなのか、反政府よりなのかなど)は、 まさに現地のヒトでないとわからない、という点。 また、それは、明瞭でないこともあるという点。 ・会話でNPAとかMILFとか、を安易に出さない方がいいという点、 ・平穏に見えても、突然、戦闘が開始されるかもしれない、という不気味さ ・国軍がいる場所で戦闘が再開される可能性大のため、 避難民は戻らないという指摘、 ・行政職員が必ずしも政府より(国軍の味方) とは限らないという点などです。

たとえば、中近東の一部では、家族・親族のなかに、 国軍、警察、イスラム過激派支援者などが混在しており、 いったい、この家族・親族はどちらの味方なのか、 という問い自体が意味をなさない地域もあります(国境地域)。 平易にいえば、「ぐちゃぐちゃ」です。 ミンダナオや、フィリピンの他の地区にも、 同じようなことがいえるかもしれませんね。 家族・兄弟のなかに、国軍、NPA、警察、 あるいはMILFとの繋がりをもつもの、 また、その構成員がいるとしても、 それは不思議ではないと思います。 地域という広がりを持たせると、 もっと、複雑で、曖昧だと思います。 結局、白黒はっきりしないグレーゾーンのなかで 支援を行っていく上では、 そうした特性を把握して、 極力「政治色のない」支援を心がける しかないのだと私も思います。 保健医療、給水などは、その代表と思います。 しかし、「道路」というのは少し違います。 この国に限らず、戦略物資の輸送、また、 軍事車両の迅速な展開を 可能にするという軍事的観点から見ると、 「道路」には政治性が出てきますので要注意であること、 また、道路建設により、結果として、 裨益する人々と裨益しない人々の 格差を生じさせるという可能性があると思います。 また、いろいろなことで、ざっくばらんに 意見交換させていただきたい、と思います。 感想を交えて、いろいろ書きましたが、 「読み聞かせ」の心理効果ということには、 私は興味を覚えました。 情操教育とは異なるのでしょうが、 そうした心理面の効果というのは、 私は子どもには重要ではないか、と思います。 現地に根を張って生きる、そこの骨を埋める、 という覚悟はすごいと思いました。 お元気でご活躍ください。 菊地 智徳 |

||||||||

ナブンダスに 市川鉄子先生寄贈の保育所が完成! |

||

この保育所に到達するには パンボートと呼ばれる 舟で行くしかない |

完成した、保育所。 読み語りの後に、プレートが張られる。 |

|

|

|

|

| 舟には、 椅子と机も運び込まれた |

途中からも、 子どもたちが次々に 舟に乗り込んでくる、 |

|

|

|

読み語りに、 熱中する子どもたち 彼らの顔を見るのは 本当にうれしい 何度見ても見飽きない 子どもたちの表情。 イスラムやマノボ族の歌も みんなで歌った。  |

|

||

| 前回から、開所式には、私がビデオを持参して、 支援者のために短いドキュメンタリー映画を作ることにした。 市川鉄子先生は、長く幼稚園教師を務めて退職された。 その記念と想い出に、寄付をされた。 市川先生、もうじき開所式のDVDが届きます。 そして必ず、いつかいらしてくださいね。現地を訪れましょう!! |

||

|

市川鉄子先生 ありがとう! |

|

日本人(外国人) を受け入れるにための準備 |

||||||||||||||

| 今まで、ミンダナオ子ども図書館は、 その活動においては、 現地の人々のことしか視野に入れずに プロジェクトを推進してきた。 しかし、今年度から日本の、 特に若者たち同士の交流をも視野に入れることを考え 「Mの会」の力で、ゲストハウスを作ることになった。 しかし現地と日本では、思い描いている以上に、 文化的、生活的ギャップがあることも確かであり、 しかも、フィリピン法人として、プレシデント、 バイスプレシデントを始め、執行役員はすべて現地人。 彼らが実質的にマネージメントし発言権も有している。 確かに私は、エキゼクティブ ダイレクターで ファウンダー(創立者)という地位なのだが、 ダイレクターの役割は、フィリピンと日本をつなぐことが主で、 フィリピン国内での実質的な権限はなく 現地での運営はフィリピンサイドが責任を背負って行っており、 私の意見がすべて通るわけもなく、合議制で進めている。 日本人達は、私がすべてをコントロールしているかのように 思っているかもしれないが、 彼らが、現地側の意見として、否定的な見解を出してこれば、 私も折れて受け入れざるを得ない。 というより、私は必ず彼らにアドバイスを求め、 その判断を尊重して事を進めている。 日本人は、 「寄付をしているのは我々で、出資者のようなものだ」から、 「支援者の意見を現地は当然ながら尊重し、受け入れるべきだ」 と思っている場合がある。 それが時には、知らず知らずのうちに傲慢で 独善的な態度となって現れる(事もあろう)。 自分たちが先進国であり、経済的、文化的後進国の人は、 我々のようになるのが憧れだろうから 我々の意見を受け入れて当然だという、 多少思い上がった考えを持ちやすい。 しかし、彼らのプライドは、当然ながら高く、 そうした気持ちが摩擦を生み出す事が多い。 私自身は、彼らに、先進国の生活はたいしたことはなく こちらの方がよっぽど心豊かだという話をするが・・・ しかし、門戸を開くと決めたからには、 皆さん方にもそれなりの理解をお願いしたい そこでこの際、私自身の失敗や経験をも率直披露しながら、 皆さんが、こちらで生活したり交流したりするための 予備知識を提供することに決めた。 まずは日常生活から・・・ |

||||||||||||||

郷にいれば郷に従う 事ができますか? |

||||||||||||||

| まずはトイレから ビジターにとって、これが一番、 悩みの種のようだ!!! |

||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

| これがトイレだ。 日本のように蓋がない。 直接陶器の部分にお尻をのせてする。 日本的な感じでは、 おしっこがかかっているのではないかと、 衛生上不安になる。 どうしても座る気になれないだろう |

そこで、 日本人用に 蓋を置くことにした。 普段は乗っていないから 自分で置いて欲しい |

|||||||||||||

|

一番の問題は、 トイレットペーパー ここでは、 トイレットペーパー等、 高くて買えない人が多い 山では売っていない。 そこで、お尻をきれいに するのに手を使う。 写真の水くみを、 便器に座ったままの姿勢で 背後からお尻にかけて 手の指でウンコを洗い落とす。 もちろん手に付くが それも最後に きれいに洗い流す 街のデパートでは、トイレットペーパーを 売っているので、それを使っても良いが、 トイレが詰まらないように、ビニールに入れて ゴミ箱に捨てること |

|||||||||||||

|

||||||||||||||

| 使用方法、まずは便器を水で流す。 大概は清潔なのだが、 おしっこがついている不安があれば 洗う方がよい。 |

||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

| 手動式水洗便所だから、 ウンコは写真のように水で流す。 そのさい、便器ごと水をかける。 |

最後には、 周りのタイルにも水を流して 便所自体を きれいにして終わる |

|||||||||||||

| 私は、もちろん現地式でトイレを使っている。 聞くところによると、 インドや東南アジアでは同じスタイルだという。 今では、日本の便座で、 使用後水をザバザバかけない便座の方が 不潔に感じるぐらいだ。 お尻も水で洗わず紙だけだと、 ウンコが残っている気がする。 ウオッシュレットなら良いのだが、 ミンダナオ式の方が清潔感がある。 良く聞かれるのが、水でお尻を洗った後、 どうやって乾かすの? 答えは簡単 濡れたまんまパンツをはく。 暑いから自然に乾く・・・・ ハンカチなどという、高級なものを持って 生活している子はほとんどいない アジアなどを旅した人は問題ないが、 欧米様式の生活に慣れた人は躊躇するようだ。 私は、北海道時代に山に登り、 アイヌの人々とも自然のなかで生活したので こちらの山の、トイレの無い生活も問題がない。 水がなければ、木の葉で拭く。 ミンダナオで何よりも助かったのは、 自然の中で生活できる体験を 北海道でしていた事だった? |

||||||||||||||

《郷に入れば郷に従え》 山元 眞 しんぷ(Mの会) |

||||||||||||||

2005年11月末に 初めてミンダナオ子ども図書館を訪ねた。 今でもはっきりと思い出す。 初めてトイレを見て、 松居さんから「使用方法」を聞いたとき 《郷に入れば郷に従え》という 諺が思い浮かんだこと…。 「マニュアル・ウオッシュレットで最高だ、これ」 とたぶん声を出して叫んだ?と思う。 すべてがマニュアル、アナログの世界で、 自分の幼少時代に タイムスリップした気がして懐かしくもあった。 不便であることが自然。 自然は身体にも心にもいい。 今は廻りを見渡すと人工のものばかり 温かいものがあまりない。 ミンダナオには、きれいな空気。 土の温かさ、肌にフィットする風がある。 《生きた心地》がする。 新しいものがいい、新製品は それまでのものよりもいい… という価値観がひっくり返った。 同時に「経済のシステム」に人間は 振り回されていることにも気づいた。 人々を犠牲にして、一部の人が富を得る。 果たして「便利」なものは本当に 人間にとって「いいもの」なのか… という疑問も湧いてきた。 科学の発展やモノの進化は、 本当に人間の成長に役立っているのか 疑問に思えてきた。 人間をだんだんと怠慢にしていく…。 できることができなくなる…。 気をつけないと「退化」してしまう。 幼稚園では、自然のもの、 本物を大切にしている。 人間の成長発達段階は、 どんなに科学が発展しても、 いつの時代も変わらない。 時代が進んだからといって 赤ちゃんは以前よりも成長して 誕生してくるだろうか。 かつて6歳になってできることが、 今では2歳でできるようになっただろうか。 人間の動作。つかむ。つまむ。ねじる。 まわす。たたく。押す。 ひっぱる。さらには、歩く、走る、跳ぶ などの動作はすぐにできるものではない。 それぞれの成長発達段階に応じて、 繰り返しながら、少しずつ身につけていくもの。 今、中学生になっても、 先のような動作が的確にできない若者が 増えているように思えてしかたがない。 このような神経、筋肉の発達にともなう 感情や感性の発達も 十分でないような気がする。 そのような人間の基本能力が 身についていないと、 人のことを思いやるなど 人間の《高度な力》は育たない。 ミンダナオ(子ども図書館)を訪ねるたびに 息を吹き返すような気分になる。 足の裏から《なつかしさ》を感じる。 4回目の今回は手洗いで洗濯もした。 手押しポンプで水をたらいに汲んで…。 靴も洗った。草取りもした。 自分の身体がとっても喜んでいるように感じた。 |

写真は、山元撮影 |

|||||||||||||

次に洗濯と水浴び |

||||||||||||||

|

以前は、洗濯も水浴びも、 蛇口でしていた。 しかし、若者たちは、 川での洗濯に なれているのか、 はたまた、とにかく 洗濯好きの性格か 蛇口の栓を閉じることなく、 水が常時出しっぱなしで 大量に使われる。 これにはほとほと 参ってしまった。 |

|||||||||||||

| 水道では大変な金額になるので、 早速水道は料理用に限定した。 キダパワンはアポ山に近く、 水道は飲み水として問題はないが、 キッチンの蛇口の水のみを使用してください。 洗濯と水浴びが大量に水を使う原因なので、 そのために井戸を掘った。 二つ掘ったが、 最初は電動ポンプで蛇口とつないだせいで 相変わらず開きっぱなしの蛇口から 大量に水が使われて、 手堀の井戸がすぐに干上がって使えなくなり、 ポンプも壊れた! さすがに頭に来て、蛇口はひねる形式から、 押すと自然に戻るものに代えて、 洗濯と水浴びに使えなくした。 深井戸をドリリングで掘ることも計画にあるが 難民が出たりで予算が付かない、 ほとほと困り果てて最後に打った手段が 昔ながらの手漕ぎのポンプ!!! |

||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

| 水浴中のロザリナ 水浴びは、 服を着たままするのが普通だ。 石けんを使って、 服の下の体を洗い、 最後に水をかぶって流す 井戸水だとそれほど冷たくないが・・・・ |

山では、 川縁の泉で 同じ光景に出会う 小さい子たちは、 素っ裸で水浴する 川で洗濯して、 最後に水浴びをして お仕舞いというケースが 一般的 |

|||||||||||||

| 手堀の井戸は、男女を分けて 今は、女の子用を二つ、 男の子用を一つ掘って、使っている。 これだと水が出しっぱなしになることなく、 合理的で節約できる。 洗濯物干しも、各々の井戸に近く別にしている 日本という先進国から来た者として 何も知らない現地の若者に 彼らがあこがれているだろう、 「文明生活」を学ばせたい 大きくなって海外に出てもいっぱしの 文明人として役にも立つだろう そんな思い高ぶった事を当初は考えたが、 その思惑は、この5年間の共同生活で ことごとく崩れてしまった 今は、井戸端風景の無い日本 スイッチを押せば全部洗濯機が 全自動でしてくれる先進国の生活が ひどく味気ないものに感じられる ただし、ビジターは井戸端でなくとも右の写真のような シャワー個室で水浴びが出来るからご心配なく せっかくミンダナオに来たのなら、 若者たちと一緒に井戸端で洗濯し 水浴びをすることを、お薦めしますが・・・・ 結局、こちらでの生活は、 どこにでもある村の風景に戻っていた。 昔ながらが一番。 |

来客は、 右側のシャワー室で 水を浴びられる もちろん、 お湯などは出ない |

|||||||||||||

|

洗濯は最高の ストレス解消作業 襟元など、汚れやい部分は 特別に石けんを つけてゴシゴシ洗う。 頭に来ているときは 特に思いっきり力を入れて 汚れを落とす(冗談) 私も良くやったが、 今は忙しくて 洗濯の暇もない。 その分、ストレスが激しい。 洗濯は、数人の 気のあった仲間と わいわいお喋りしたり 手伝いながら やるのがふつう。 ここでのコミュニケーションは 日課の一部 |

|

||||||||||||

| 洗濯風景のあるところに 喧嘩はない? 何とものどかな風景だ 体力も付く 結構集中力も必要だし 力のいる作業だから その分、 よけいな事は忘れられる |

|

|

||||||||||||

洗濯物が ミンダナオの風と日差しを浴びて、 喜んで息をしている!!!! |

||||||||||||||

炊事はどうするの? ご飯の食べ方は? |

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 日々の食卓の野菜つみ 野菜は、スカラー達が 自分たちで畑を作って植えている。 少しでも自立した生活を したいという気持ちから・・・ 豆やオクラ、芋やピーナツなど 自分たちの山で植えているような野菜を作っている ただ、焼き畑的な移動農業で、 私の目には全部が雑草に見える! どこに野菜があるのか探すのが大変。 これから農地を広げて、 仕事がないマノボの家族や 卒業生達の農業指導場として展開していく予定。 農業指導員がいてくれたらと、良く思う。 ただし、農薬と化学肥料をベースにした 日本式農業が、どこまで通用するかは不明だが 結局、現地式に 戻っていくのかもしれない????? |

||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

| ドジョウインゲン ウナギインゲンと 名付けた方が 良いほど長い |

オクラは、 こちらでもオクラという |

私には、 雑草にしか見えないのだが 雑草の中に 野菜が混じっている |

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

| 日本では ハトウリと呼ぶのでは? こちらではオポ |

アナリンが キノコを見つけた これは自然のものだが、 食べられる |

こちらの大根は小さい 日本に行って まず驚くのが大根の太さ 住んでいる人々の 足に比例する? |

||||||||||||

農業はまず自給から |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| アジア学院の元副校長の 長嶋ご夫妻が来られたときに、 「農業は、自給をまず基本にして、 現地の市場に出荷するような方向で、 地元に根ざした展開をするのが良いように思う」 と言われた。 当時、そんな儲けがわずかしかない現地消費よりも、 日本に輸出すれば大きな利益があがるはずだ、 ミンダナオのような狭い場所で、 小規模のみみっちい利益の仕事を 苦労して熱心に進めるよりも、 海外消費を視野に入れた世界規模のトレードの方が、 貧しい人々の経済を潤すはずだ、 と考えたのを思い出す。 しかし、今は、人々がトレードに収益を頼るのではなく、 地元に根ざした経済圏のなかで、 金持ちにならなくても、少なくとも三食たべ、 子どもの病気を治し、 学校に行かせられるような社会を作ることが 大切だと考えるようになった。 確かに、日本はトレードで経済発展をさせてきたが、 自給をおろそかにしたつけが、 これから回ってくるのではないか? アメリカに製品を買ってもらっていた頃は良いにしても、 トレードに頼った社会が、いかに不安定かを、 これから体験するのではないか。 ミンダナオに来て良かった、と思う。 若者たちに教えることより、若者たちから学ぶことの方が多い。 |

||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

| 料理は、最初はちゃんとした、 二階のキッチンでしていた。 ガスレンジも冷蔵庫も置いたし、 一通り料理道具もそろえたが、手狭で効率が悪く、 急きょ見かねて一階に、 こちら式の薪でやる台所を作った。 こちらでは、ダーティーキッチンと卑下して呼ぶが、 いつの間にか、全部こちらで料理するようになった。 70人分の料理を、子どもたちだけで チームを組んで、効率よく料理していく。 いや間違えました。効率よりも、 お喋りしながら楽しく料理していく、 と表現した方がよい。 |

||||||||||||||

|

魚の解体は、内臓を取り 大事に卵を別にして・・・ |

|||||||||||||

| その後、勇んで買った 文明の利器 冷蔵庫やレンジは どうなったか。 ほとんど使われずに 崩れてしまい 古物商に売ってしまった。 ガスレンジも壊れて 使い物にならず すべては、薪に代わった。 オーブンは今も 使用は出来るのだが、 誰も使おうとはしない。 食べ残し置き場となっていた。 唯一使っているのが、 電気釜と冷凍庫だけ。 |

|

|||||||||||||

| 最初の頃は、電気もない山育ちで、 家電製品も使ったことのない、哀れな子たちに せめて電化製品の使い方を教えてあげたいと 思ってそろえていたのだが、 今思うと、得意げになっていた 自分がみっともなく思える! 文明の利器は、それから、次から次へと壊れていき、 彼らが元に戻していく山での炊事スタイルの方が、 よっぽど効率的で経済的、料理もおいしいことが分かり、 今は、先進国カゼ、金持ち国カゼを吹かせていた 自分を深く恥じている。 生活スタイルは、時を経るにしたがって、 逆にこちら式になっていった。 Back to Nature!! 先進国の文明が、いかに脆くはかないものか、 つくづく感じるこの頃。 私は、この子達との生活を誇りに思い、 彼らに養われていることを、心から感謝している。 |

||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

| ガスレンジやオーブンも 使えるが 誰も使おうとしない 残りご飯の 置き場になっている |

電気釜は生きている 大量に ご飯を炊くからだが、 薪でも十分だ |

唯一 役に立っているのが 冷凍庫 魚を冷凍して 保存しておく |

||||||||||||

ご飯の食べ方 |

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| お皿一つが一人前。 粗食だが・・・上は二人前 ご飯は好きなだけ お皿にとって食べる |

私も子どもたちと 一緒に、 一緒のものを 食べて生活している |

|||||||||||||

特別扱いされなくなったら、 心に壁が少し消えた証拠。 |

||||||||||||||

| フィリピンではよく、金持ちは、 家族は使用人と別のテーブルで別の食事をしたり、 客人は、客人専用の食事を豪華に用意、 使用人にも階級があったりする。 おそらく植民地時代の風習の残りだろう。 客人をもてなすのは習慣だが、 貧しい家では、みんなで食卓を囲んで分かち合う。 ミンダナオ子ども図書館では、みんな一緒に、 一緒の粗末な食事を食べる。 ただ、それとなくビジターには、 一皿余分におかずが置いてあったりして・・・ 子どもたちは、外国人が珍しいし、 とにかくお客が大好きで、サービス精神を旺盛に寄ってくる だいたい寄っていく子は決まっていて、 「ああまた同じ調子でやっているな」と、 見ているが すっかり舞い上がって、 自分が特別に好かれている? 等と思い上がってゆく、客人も多い(ように見える)。 くっついてくることをせずに、 自然に接するようになったら、 慣れて受け入れてくれた証拠 |

||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

| とにかく ご飯をたくさん食べて お腹を満たす |

おかずが足りないときは、 醤油をかける |

一汁一菜が基本 汁物は、 必ずご飯にかけて 食べるのが普通。 |

||||||||||||

| とにかくよく食べる。 家では、三食たべられない 家庭の子たちだから。 朝食べてから、 昼前に焼きバナナの おやつを食べて、昼食。 午後帰ってきてから、 残りご飯か掘ってきたお芋を食べて、 その後に夕食。 さらに、寝る前に残りご飯を食べる。 一日何と、五食か六食! 50キロの米袋が、 一日で消費される生活だ。 日本人の目には、おかずが少ないので、 繰り返し「これでよいのか」とたずねたが、 答えはいつも、 「これだけあれば充分過ぎる。 だって、三食米が食べられるんだもの」 最初の頃は、せめて魚一匹尾 まるごと焼いたのを喰いたい! サンマが食いたい! トンカツ一枚ペロリと喰いたい! と夢にまで思ったが・・・・ 今は、すっかりなれてしまって、 夢にも見ない。 |

|

|||||||||||||

スカラー達が作った合い言葉 Eat together, sharing one another みんなで一つのテーブルを囲んで食べる |

||||||||||||||

食器の使い方 |

||||||||||||||

こちらの食べ方の悪いところは、少し残すこと。 残すのが礼儀という見方もあり、 残すことによって他の人がおこぼれに預かれる。 または家畜や動物がおこぼれに預かる。 これは、アイヌの人々と同じ考えかと思われるが、 子どもたちには、米一粒も残しては駄目だよ、 と話す。日本式。 お米さん一粒にも、仏さんがいるのだから、 と言っていた、京都生まれの 祖母の言葉が耳に残って離れない。 熱心な浄土真宗で、毎朝おつとめを欠かさなかった。 仏像の横に、イエス・キリストの絵も ちょこっと置いたまま、あなかしこー あなかしこー |

||||||||||||||

| イスラム教徒とキリスト教徒の子たちで 相談して作った食前の祈り |

||||||||||||||

Bless us oh Lord and these are gifts, which we are about to receive as a goodness through our God! Amen |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

トレードよりも 小さな雑貨屋から始めよう |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| ミンダナオに来たときに、 孤児施設のハウスオブジョイの烏山さんが、 「卒業生が経済的に自立するためにも サリサリストアを建ててあげたい」と言ったのを覚えている。 サリサリストアとは、小さな小さな雑貨屋。 それを聞いて「そんな小さな事をするよりも、 ファエトレードみたいにして、 ちょっとしたものでも日本で売れば こちらでは大きなお金になるのに、 何でそんな現地的なみみっちい事を考えるのか」 と思ったものだ。 実際その通りで、日本でちょっと稼げば、 こちらでは大きなお金になる。 こうして、多くの人々が海外出稼ぎに出る。 それで幸せになれば良いのですがね。 ただひたすら海外に頼ることしか 考えられない性格になっていく。 本当のミンダナオの良さも可能性も見えずに。 あれから6年がたち、私はいま、烏山さん同様に、 卒業生の仕事の一つに、農場と平行して 小さな雑貨屋を作ることを考えている。 将来、小さな大衆食堂を平行させて作り、 いつかパンを焼いて村で販売する。 「パンデサール、パンデサール。 焼きたての朝のパンだよー。」 そういって、自転車にパンを乗せたり、 子どもたちが手提げにパンを入れて売りにくるのは、 ダバオの朝の風物詩。 どんなに儲かっても、フェアトレードよりも 優先すべき重要な企画だと思う。 現地で、現地に根ざして、 現地の人々のために仕事をすることで、 若者たちが生きていくこと・・・ フェアトレードを否定しているのではない。 海外出稼ぎが悪いと言っているのでもない。 トレードで生きていくのは、 最終的なプラスαのおまけの部分に過ぎないと言うこと。 自分の生きている地方の良さを意識せずに、 ただひたすら海外に頼ることしか 考えられない性格になっている 中産階級のフィリピン人をたくさん知っている。 そういう人々の心情を見透かした、海外派遣業もさかんだ。 しかし、どんなに豊かになっても、 自分たちの国の良さも文化も 可能性も見えずに、自国を否定し 海外に目を向けている国の人々の心は 寒々としてはいないか? 今の日本が寒々としているように? 今私は、当時雑貨屋を馬鹿にして、 「日本で売れば儲かる、 こちらの人々に簡単に高額なお金が入る」 と考えたこと自体を恥ずかしく思う。 外国人としての傲慢が有ったような気がして。 |

||||||||||||||

ミンダナオにおける紛争の特徴 危険の特徴 |

|||||||||

|

|||||||||

その他、ミンダナオに関する 徒然の問題 |

|||||||||

児童を悪用した犯罪に関して |

|||||||||

質問 「前回の帰国の途上でダバオオリエンタルで児童を悪用した犯罪 (shild explitation とでもいうのでしょうか)の予防を担当している警察官と隣り合わせになりました。 かれは8割方はフィールドに出て犯罪の芽を摘んでいるそうですがどう思われますか。」 興味深い点です。実際、ミンダナオ子ども図書館には、その種の子たちが多く来ていますので、 私も注目している点です。私たちは、たいていこうした慎重に扱わなければならないケースの場合は、 地元のDSWD(市の福祉局)のソーシャルワーカーと連携を持って活動しています。 グレイスさんもピキットサイドですが、キダパワンやマグペットなど、 他の市のソーシャルワーカーとも連携を持っています。 ミンダナオ子ども図書館は、関連のある市町村からも表彰されていますが、 政府認定のソーシャルワーカーがMCLスタッフとして内部に居るのもその理由からです。

|

|||||||||

| 私たちのファーザー! | ||

|

|

|

| ー異邦人の救いー 山元 眞 ルカ福音書は一貫して「異邦人への救い」、聖霊の働き、 そしてそれが貧しい人々にもたらされたことを強調しているように思える。 年末にフィリッピンのミンダナオ島に行き、年を越した。 聖家族の主日に出発し、公現祭の翌日に帰国した。 「救い主の誕生」について思い巡らした。 危険といわれているイスラム地区の難民を訪ね、炊き出しをした。 電気もない山岳地帯の貧しい村を訪ね、人々の温かさに触れた。 公現祭にはマノボ族の子、ビサヤ族の子、 そしてイスラムの子たちとミサに参加した。 少しわかった。人々は律法を越えて救われることが。 幼子は「万民の救い主」として生まれたことが。 十字架の上で死ぬ幼子の人生は聖霊に満たされたものであり、 その発せられるみ言葉は異邦人に向けられていたものだということが。 北コタバト地方に「ミンダナオ子ども図書館」という施設がある。 六十人ほどの子どもたちが日本の人たちから奨学金を受けて 共同生活をしながら学校に通っている。 貧しい子どもたちの中でも最も貧しいと思われる 子どもたちが優先的に奨学金を受ける。 宗教、民族、文化を越えて共に生きる「そこ」には真の平和がある。 かれらは紛争によって生まれた難民のところにも「読み語り」に行き、炊き出しをし、 医療の必要な子は「図書館」に連れ帰り必要な治療を受けさせる。 子どもたちが子どもたちを助ける。 公現祭の前晩、降っていた小雨が止み、見上げると 「図書館」の真上に星空があった。 真上に。そこだけに星がきらめいていた。 少しわかった。「ここ」に救い主がいると。 「万民のために整えてくださった救い」があると。 「異邦人を照らす啓示の光」があると。 翌日、子どもたちと公現祭のミサに参加し、「図書館」を後にした。 心は喜びで一杯だった。 上智大学、雨宮神父主催 『今日のみことば』 2009年2月2日から、一部抜粋 |

||

|

何の期待も 何の先入観もなく 何の意図も 何の利害関係もなく 何の宗教も 何の部族もなく 何の国も 何の地域もなく ただ愛し合う事って 難しいことなのだろうか? + |

|

カナダからの手紙 |

||

遠くに山が見えるが、 あの山の中腹に村がある |

この道を 4WDで行くのだが・・・ |

学校のあるスマヤソン集落 ホウキづくりが主産業で ホウキ草が干してある |

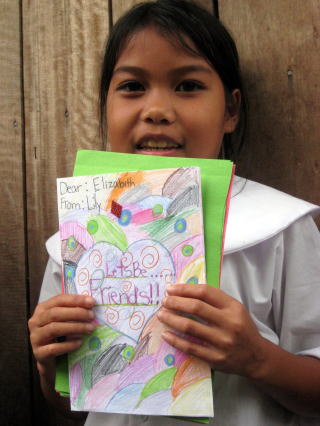

| 彼女のいるスマヤソン集落は、山のなかにある。 4WDの車で途中まで言ったが、 これ以上は無理と判断して歩いていった。 一通のカナダの子どもたちから送られてきた バースデーカードを届けるために。 |

||

|

カナダのバンクーバーは 冬のまっただ中だろうか カナダの日系人の集まり クローバーの会が 山の、父親の居ない少女を 支援してくださっている お友達から届いた バースデーカードに 大喜びのエリザベスちゃん!! |

|

|

写真をありがとうございます。 早速 エリザベスちゃんの写真を 私たちのブログに載せました。 http://cloverforever.jugem.jp/ 自分たちが書いた カードが一緒に 映っているのをみて、 繋がったという 実感があったのでしょう。 子どもたちもとても 喜んでします。 エリザベスちゃんの笑顔が 私たちに分けてくれることは はかりしれません。 この機会をいただいて いることに、 松居様にもエリザベスちゃん にも大変感謝しています。 取り急ぎ、お礼まで。 石本さゆり |

|

|

|

|

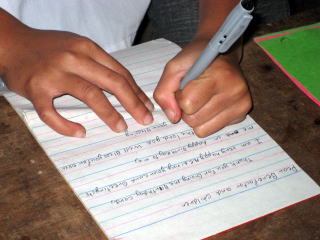

| 学校から帰りがけに、エリザベスに会うことが出来た。 ちょうど雨宿りをしていたよその家を借りて、お返事を書く。 彼女には、父親が居ない。 ここからさらに離れた徒歩でしか近寄れない 辺鄙な山奥に、母親と住んでいる。 土地がないので、そこら辺に生えている バナナや芋を市場で売って、 かろうじて生活しているという。 |

||

|

|

|

| ミンダナオ子ども図書館のボードメンバーで、 地域の保育所の先生をしているビックビックさんと、 返事の手紙を書いているエリザベス。 あれだけ貧しい、しかも厳しい生活をしていながら、 とても利発だ。将来の成長も楽しみ。 カナダの皆さん、いつか会いにいらしてくださいね! 冬がないから、いつでもバナナが食べられます。 |

||

みんなに会えるのを楽しみにしています。 |

|

松居友さん わたしたち、すべての人の救い主の誕生… こころから喜びましょう! そちらに行く日が近づいてきました。 昨晩から通風の兆候があり、目覚めても足が痛く… 今朝のミサをパスするほどでした。 通風の痛みが始まると収まるまで二日はかかり ます。 困った!と思って応急処置 (ただ水をいっぱい飲むだけ…) をして… 不思議と痛みが増さず…収まりました。 このところの不摂生のたまものです。 運動不足、睡眠不足、栄養過多?…など。 気に はしていたのですが…ドキッとしました。 明後日は出発できそうで す。 よかったです。 22日にキャンドルサービスと終業式をしました。 その時に子ども たちと家族の皆さんの 「やさしい気持ち」がいっぱい詰まった 「お もいやり貯金箱」を奉納しました。 「だれがいちばん喜ぶと思 う?」と 子どもたちに尋ねたところ、 即座に一人の子が「フィリッ ピンの子どもたち!」 と答えてくれました。 わたしは「神さま!」 という答えを期待していたのですが…。 子どもたちはやはりスゴイです。 11月に松居さんと倉橋神父さまが 幼稚園でお話ししてくださった あの時は実にタイムリーで、 子どもたちはずっとフィリッピンや ボ リビアの子どもたちを意識して 待降節を過ごしたようです。 本当に うれしいことです。 おかげさまで、みんなのやさしい気持ちが いち だんと大きくなったようです。 「おもいやり貯金箱」は子どもの手作りで… 年少は「お家」、年中 は「天使」、 年長は「クリスマスツリー」の形に作りました。 お金 だけをいただいて貯金箱はみんなに返すのですが、 ミンダナオに行 く時、 それぞれ1個ずつお持ちしたいと思います。 「サンタさん が来る前に、だれが来るの?」 という問い掛けにも 「イエスさま!」と迷わず答えてくれる子どもたちです。 感動します。 小さい時から思いやりの気持ちを 膨らませることができて、幸せです。 ありがとうございました。 みんなに会えるのを楽しみにしています。 やまもと。 |

|

|

|

| 山元しんぷは、 子どもたちの才能や資質を問わず すべての子どもたちを心から等しく愛してくれるので 子どもたちは、「父さん」 「父さん」と呼んで飛んでくる。 イスラムの子たちも、 「父さん」と親しみを込めて呼ぶから面白い。 こちらでは、神父の事をFather と呼ぶ習慣があるが 言葉の中に、それ以上の気持ちを 彼らが込めているのが良くわかる |

|

立正佼成会の調査 日本軍の要塞跡での祈り |

|||||

| 立正佼成会の方々が、本格的に現地調査を行った。 昨年のゆめポッケ配布で、 日本の子どもたちと現地の子たちの交流が、 予想以上に好評だった事を受けて、 以前、さまざまな世界の難民地域を巡って プロジェクトを推進して来られた、保科氏を中心にして イスラム地域、マノボ地域の状況と セキュリティー調査を行われた。 ピキットの日本軍が作った要塞跡で、 近い将来、平和の祈りを開催するのも1つの大きな目的だ。 |

|||||

|

|

||||

| ピキットでは、今も戦闘が起こって、 人々が死んでいくのだけれど、 第二次世界大戦では、 日本軍がこの地に要塞を構え激戦と成った。 私たちも、活動をしていると、 「私は日本人の軍人の血が入っているんです」と、 非常に言いにくそうに話しかける人に出会う。 この要塞は、地下に複雑な防空壕を持っているが、 今だに、日本政府や慰霊団の調査が入っていない。 現地の人々も曰く、 「多くの遺骨が眠っていて、怖くてはいれない。 財宝があるという話もあるが・・・」 |

|||||

|

|

||||

| ここにお連れしたとき、 ちょうど太陽が、ミンダナオの湿原の彼方に沈むときだった。 立正佼成会の方々は、思わず手を合わせて拝む。 英霊たちに導かれてこの地に来たのだという想いが巡る。 日本軍、フィリピンの人々、MILF、MNLF、政府軍 そして、地元の家族や子どもたちが、 今もこの地で、戦争の被害を受け続けている。 その全ての魂に、鎮魂の祈りを捧げたい。 私も父から聞いた話だが 叔父、父の兄もフィリピンの地で戦死している。 時々、私もその叔父のことに思いをはせる。 「こんな素朴な人々や、子どもたちのいる美しい地で、 なんで戦闘などしなければならないのか」 そう思って死んでいったのだろう。 叔父は、従軍医で、スペイン語も良くできて、 若くハンサムでもてたらしい???? そんな叔父の魂に呼ばれて、こんな地に来て、 平和を作る活動をするはめになったかなと ふと思うときがある。 |

|||||

| ピキット市長やBDAの役員と、 セキュリティーに関しての話し合いをした |

|||||

BDA(バンサモロ ディベロップメント エイジェンシー)の方々と |

ピキット市長、 DSWDのグレイスさんと 話し合い |

||||

|

|

||||

|

|

|

|||

財団法人 北野生涯教育振興会 の島村さまも参加 12人の奨学生に授与式をされた |

||

スタンレー電気が母胎の 財団法人 北野生涯教育振興会。 日本製の多くの車は、 スタンレー電気のライトで世界を走っています。 その北野財団が、 ミンダナオ子ども図書館の大学生を12名、 支援してくださることになりました。 そのほとんどが、苦労している ワーキングスチューデント 日常は働きながら、 夜間や週末に大学に通ってくる 苦学生たちです。 スタンレー電気の皆さま、 そして財団法人 北野生涯教育振興会の皆さま このような戦闘のある僻地にも、 灯りをともしてくださってありがとう! いつでもまた、いらしてください。 |

||

|

|

|

アルバちゃんを訪ねた |

||

| かつて難民キャンプにいた少女、 アルバちゃんを訪ねた。 あまりにも衰弱した様子に驚いて、 山元しんぷさんのグループMの会で、ミルクの支援をした。 その後、戦闘も終息して村に帰ったと聞いていた。 今回、ピキットのDSWDの協力を得て、 彼女の家を訪ねた。 |

||

|

|

|

| アルバちゃんは、思ったよりも元気だった。 体つきも、少ししっかりしてきたように見える。 山元しんぷさんが声をかけると、微笑んだ。 目も見えないのだが、ちゃんと覚えているのだ。 祖父母と近所の人々が、共に面倒を見ている。 イスラムの小さな村・・・ そこでは、ちょうどアラビア語学校が始まっていた。 |

||

《星に導かれて》 山元 眞 夜中にMCL(ミンダナオ子ども図書館)に着いた。 朝目覚めて最初に会った子に驚いた。 わたしが今のわたしになる大きなきっかけを 与えてくれた子どもだったから。 2005年の11月末から12月にかけて初めてMCLに行った。 教会の創立50周年を機にミンダナオ支援を始めた。 その祝いに松居さんご夫婦を招待した。 急に、ほんとに急にミンダナオに行きたくなり、 帰国する松居さんに付いていった。 いろんな村を訪ねてまわったが、 夕暮れ時にその日最後の村を訪ねたとき、 ぼろぼろの車をいち早く見つけて駆け寄ってきた子どもがいた。 頭に大きな傷跡があった。 こぼれるような笑顔で、 車を降りた松居さんに飛びついてきた。 その時、松居さんが話してくれたことと、 あの笑顔を今でもはっきり覚えている。 「この子はこの村で最初に医療を受けた子ども。 この子が医療を受けて元気になって、 この村に明かりが灯った。 希望のない暗い村全体が、この子一人が 元気になることで村全体が明るくなった。」 プロック8(エイト)と呼ばれる村。この村の名前? だけは最初から覚えていた。 その時から、「こんな小さなことをしても 大して役に立たないのではないか」という疑問が消えた。 今回、最初に会ったのが、その時の子。 ボランティアの原点みたいなことを思い出した。 「一人の子どもが救われることで、村全体が明るくなる。」 このことを思い出すとき、いつも同時に マザー・テレサの言葉も思い出す。 「わたしたちがしていることは大海の たった一滴の水にすぎないかもしれません。 でもその一滴の水があつまって大海となるのです。」 帰国する日の朝、キダパワンのカテドラル(司教座聖堂)で 朝7時の英語ミサを共同司式した。 この日は公現祭。 キリストの救いが一部の限られた人たちだけのものではなく、 全世界に人たちにまで及んでいることを記念し、祝う祭日。 ミサの中で三人の占星術の学者が星に導かれて 幼子イエスを訪ねた聖書の話しが読まれた。 朗読をじっと聞きながら、ヘロデ王に尋ねた言葉が腹の底に落ちた。 「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。 わたしたちは東方でその方の星を見たので、拝みに来たのです。」 今回の訪問の目的のひとつがアルバちゃんに会うことだった。 2008年の夏の紛争で避難民となったアルバちゃん。 ほとんど飢餓状態だったアルバちゃんがどうしているのか。 2008年の12月31日に避難民キャンプに訪ねてから一年。 松居さんに尋ねた言葉 「アルバちゃんはどこにいますか」と三人の学者の言葉が重なった。 「アルバちゃんはどこにいますか」という言葉が 「キリストはどこにいますか」という言葉となって、 その言葉がミサの間中、心に中で響いていた。 アルバちゃんはイスラムの小さな村に戻っていた。 帰国する前日、アルバちゃんに会いに行った。 家に入ると部屋(一部屋しかない家)の隅にアルバちゃんが横たわっていた。 手を握って声をかけるとニコッと微笑んでくれた。 そのことを思い出し、ミサの間ずっと考えていた。 言いすぎだろうか…。キリストがそこにいた。アルバちゃんがキリストだった…。 「この子にしてくれたことは、わたしにしてくれたこと。」(マタイ福音書25章40節) わたしは神父だが、神父が人を救うなどということはウソで、 救われていることに気づくことが神父であることなのではないかと、今、思う。 宗教、民族、文化、育ちなど、あらゆる違いがありながら、 平和に暮らしているMCLの子どもたちを見ていると、 ここにこそ、本当の平和があると…今回もまた、その思いを強くした。 プロック8で会った子との再会で始まった今回の旅。 イスラムの村の家の片隅にころがるようにして横たわっていた アルバちゃんを見つけて終わった今回の旅。 こうして星に導かれた旅は終わった。 うれしかった。とても。 |

||

アルバちゃんのいる イスラムの村では、 アラビア語学校が始まっていた |

||

|

|

|

| アルバちゃんの村のアラビア語学校。 小さなきれいなモスクに隣接して、子どもたち、大人たちも集まって、 熱心にアラビア語のコーランを勉強していた。 ここの村は、半年以上、去年は避難民になっていた。 それでも、明るさを失わない子どもたち。 モスクも新しく建立されたようだ。 青空にモスクが青く輝いていた。 イスラム教徒の新年は、12月18日。一般の正月は祝わない。 1月2日も、アラビア語学校が、平日通り行われている。 金、土、日が授業の日だ。 ちなみに、公立学校を彼らは、イングリッシュスクールと呼ぶ。 スタッフのノライダさんやアスレーさんは、帰省する事もなく、 ミンダナオ子ども図書館のクリスマスや正月をサポートしてくれた。 |

||

| 山元しんぷさん、お別れの日 温泉の流れる滝に行った |

||

|

|

|

| 久しぶりに温泉滝行った。 無料で入れる滝と温泉。 向こうに見える滝壺の左の崖から、 ボトボトとお湯がしたたり落ちている。 流れる川の底からも、 お湯がにじみ出ていて温かい。 さらに、手前の岩間には、 こぼれ出るお湯をためた温泉がある。 結構、温度も熱くて体中が暖まる。 |

||

|

|

|

| 周囲は、全くの原始のジャングル。 岩で囲った温泉以外は、手つかずの自然だ。 滝壺の水も、温泉のおかげでいくぶん温かく、 滝壺で泳いでは温泉に浸かる。 溜まった疲れがお湯に溶けて、 体がいくぶん軽くなる。 |

||

そしてお別れの日 |

||

|

|

|

|

|

|

行橋カトリック教会から 山元眞神父さんが来られた! |

||

|

|

|

| 今回で、5回目のミンダナオ子ども図書館訪問。 忙しいクリスマスのミサを終えて、 一足飛びでミンダナオへ。 神父の仕事は激務だ。 精神的ストレスと幼稚園の園長も務めているので、 年末はヘトヘト・・・・ 福岡の行橋カトリック教会を、 同僚のボリビア滞在の神父さんにまかせて、 とにかく逃げるように日本を発つ。 飛行機の中では、むさぼるように眠り、 今回同行されたなじみの教会員で Mの会の山本幸子さんが声をかけても 寝言のように答えるだけだったという。 疲れている日本人を代表して、肩にしょってやってきた? ところが、ご本にもおっしゃるように、 ミンダナオに着いたとたん (ミンダナオ子ども図書館に着いたとたん) すっかり心も体も解放されて本来の自分を取り戻した・・・ ミンダナオ子ども図書館、心の回復の旅。 |

||

今回は、乗り合い舟にのって イスラム地域のナブンダスを目指した。 |

||

|

ナブンダスは、 リグアサン湿原の 入り口にある集落 集落の面影もない 中州の村だ! |

|

|

||

| 神父が、イスラム地域の、 よりによって乗合船に乗り、 中州の集落に行っただけでも、 地元でも驚くべき事で、 しかも、外国人である日本人が・・・・・・・・ キダパワン教区司祭のジェシー神父も、 「よくもまあ!」と言ったきり、 開いた口がふさがらない。 地元ピキットのOMI(オブレード会)の ライソン神父なら、行くだろう。 「来年もまた、お目にかかりましょう」というと、 ライソン神父はこう答える。 「生きていればね・・・」 |

||

|

|

|

|

|

|

| しかし、この中州の村は、 私たちはもう5回目だ。 本当に、原始のミンダナオを 感じさせる美しさと素朴さ。 ミンダナオ子ども図書館では、 市川鉄子さまの寄贈で、 ここに保育所を建設している。 その後も、たびたび訪れては、 子どもたちと会う。 来年は、ここの小学生の子たちを スカラシップに採用していこうと思っている。 学校までは遠く、貧しい村で 洪水が起こると、島全体が水の中に沈んでしまう。 そうしたらどうするのですか、と聞くと。 椰子の木につかまったりするのだという。 確かに、魚採りの小舟や、 バナナの幹を切った筏をロープで 椰子の木に結びつけて 洪水をしのいでいた姿が思い浮かぶ・・・ |

|

|

|

子どもたちとの 久しぶりの再会 毎年来るたびに 子どもたちや村人たちの 表情が柔和になる |

山元しんぷさんと 山本幸子さんと この村出身のスカラーで 大学生のHadiguiaさん |

|

|

|

|

読み語りに夢中になる 子どもたちの姿 街から離れたこうした地域の 子どもたちほど、 真剣で集中する この顔、何度見ても 美しいと思う。  |

冨 高 英 徳さま Hadiguiaさんは元気ですよ クリスマスプレゼントを ありがとう! |

読み語りが終わり、 行橋カトリック教会から送られてきた 古着を配った |

||

|

ここでは、古着も貴重だ 今日は、 ミンダナオ子ども図書館が 来るというので 皆、精一杯の おしゃれをしてきた でも、普段はほとんど 裸足で裸の子どもたち |

|

|

新年の何よりもの プレゼント 古着の他にも 日本から送られてきた 米が入っていた 米は、貴重だ 湿地はあるが ここで育てられているのは ほとんどがトウモロコシ |

|

|

|

|

| 上は、行橋カトリック教会が作ったユニフォーム 背中の天使のデザインは、 スペイン在住の有名な画家、 九十九(つくも)画伯の制作。 キリスト教徒ではないが、 行橋カトリック教会のステンドグラスを始め、 壁画のデザインは全て手がけている。 地元のお父ちゃんがそれを着て、 山元神父さんと山本幸子さんと記念撮影(背中の) イスラムの父ちゃんたちも、大はしゃぎだった。 |

||

|

|

|

| クリスマスの夜は、みんなでキダパワンの街に 花火を見に行った!!! |

||

|

|

|

| 年末は、キダパワンの街で花火が上がる ことしも、みんなで見に行った。 ここで、5人のストリートチルドレンに会った。 泊まるところがないというので、 とりあえず、一晩ミンダナオ子ども図書館に泊まり 翌日、彼らの両親に会いに出かけた。 思った以上に辺鄙なマノボの村だった。 想像以上に貧困だ。 |

|

|

ストリートチルドレンの 子たちの家を探し訪ねて・・・ |

||

|

|

|

|

|

|

| 町外れに住んでいるのかと思ったら、 町外れの田舎道を車で走り、 さらに曲がって奥まで行くと 道が無くなった。 ここからは、歩いていくしかない。 小道を子どもに案内されていくと、何と川に出た。 川を渡って行くと集落とも言えない、場所に出た。 数件のマノボ族が住んでいる。 |

||

|

|

|

| 年をとって、盲目のマノボの おばあちゃんと歓談する。 体はそれほど悪くないし、 まだまだ働けると思うのだけど、 目が見えなくてね・・・ |

||

子どもたちの家は、 家という体裁も無い家もある ほとんど学校には 行っていない |

親も、家に居なかったりする。 街に近い親戚の家に 出ているという クリスマスから新年 彼らにとっての稼ぎ時 つまるところ 物乞いのシーズンなのだ |

|

|

|

|

| かろうじて親がいる子の、親に話を聞くと、 この子たちはもう、11月から、家を出たまま、 どこにいるのかもわからなかったという。 途中で、ゴミの山の子たちにも手を振っていたし そのようすからして、物乞いをしながら、 街のゴミを拾って生活をしていたらしい。 たくましいといえば、たくましいのだが・・・・ 子どもたちの希望もあり、親戚や親の承諾を得て、 正月をミンダナオ子ども図書館で過ごすことにした。 彼ら曰く「ミンダナオ子ども図書館は、天国みたいだ!」 |

||

| 大晦日の夜の 新年ミサを村のチャペルで! |

||

|

|

|

| ミンダナオ子ども図書館のある、マノゴル村には、 チャペルがあるが神父が不在だ。 山元神父さんが、 新年の大晦日のミサをあげてくださった。 村人たちは大喜び! 本当に暖かに晦日の夜が更けていく。 新年のミサは、ローマ教皇の出す、 平和のメッセージが土台になる。 今年のメッセージのテーマは、 「神の創られた被造物を守ることと平和」 深い意味での環境と平和がテーマだ。 山元神父さんの温かい人柄と、 心のこもったわかりやすい説教。 自然界のスピリットにも言及した話は、 大いなる共感を呼んだ。 こんなに暖かなミサは滅多にない。 |

||

|

|

|

| その夜は、 ストリートチルドレンの子たちも いっしょに食事をし ミサにも出て、元旦を祝った。 |

||

諏訪淑子先生の寄贈で キアタウに保育所が完成! |

||

|

|

|

| ミンダナオ子ども図書館は、 困難で貧しい地域を選んで活動しているが、 ここ、キアタウは、その中でも最も山深く困難な地域だ。 しかし、私が知る限りでも、最も美しい村である。 雄大な風景も美しいが、 子どもたちの心も純粋で美しい!!! |

||

|

|

|

|

|

|

| ここの保育所作りは、困難を極めた。 麓の町で、資材を買っても、 車でこの地まで運ぶのが大変。 道が悪路なので、 天候が悪いと車が現地近くまで入れない。 さらに、現地近くから、ブロック、 砂利、トタンなどの資材を馬で運ぶ。 建設は村人たちの手で・・・・ |

||

|

|

|

この村に 立正佼成会から 送られてきた ゆめポッケを届けた |

「ゆめポッケ」とは、 立正佼成会が 行っているプロジェクトで、 家庭で、 母親と子どもたちが、 巾着のような袋を作り、 学用品やオモチャを 選んでつめたもの。 それを、世界の難民、 貧困地域に届けている。 |

|

|

||

| ミンダナオ子ども図書館に声がかかり、 お手伝いさせていただいた。 2009年は、山に追われたマノボ族の地域に、 来年、2010年は、イスラム地域に届ける予定。 手作りであるだけに、一般の物資支援と異なっていて、 まごころがこもっていて子どもたちが本当に喜ぶ。 子どもたちだけでなく、親も、感動して大喜び。 なにしろ、ここの子どもたちは、 こうした学用品やオモチャを見たことも、 さわったこともないから。 |

||

|

|

|

全国海外教育事情研究会とWE21おだわら寄贈の 初等小学校が完成した |

||

|

|

|

| こちらが、かつての小学校 | これが、今回完成させた小学校 | |

| ミンダナオ子ども図書館で、 初めての、初等小学校が完成した。 初等小学校とは、こちらで呼ぶ、 プライマリースクールの事。 1年から4年生までの、小学校だ。 おもに山の遠隔地に置かれていて、 年齢の小さな子でも、 歩いて行かれる距離に建てられている。 ミンダナオ子ども図書館では、 小学校建設は経費の関係上不可能と思っていた。 それで、JICAの草の根資金などに応募して 建ててきたが、上左の写真の小学校を見るに見かねて 保育所建設応募の2団体で、 合計30×2=60万円の建設費で、 初等小学校を建てる決心をした。 |

||

|

|

|

|

|

|

| 保育所はDSWD(福祉局)の管轄だが、 小学校は文科省の管轄になる。 この地域は、絶えず戦闘にさらされており、 反政府的な意識が強いという事で、 海外などの支援もまったくなく そんなわけで、小学校も屋根に穴が空いたままだった。 小学校が出来て、子どもたちは大喜びだ。 父母たちも、先生たちも、大喜びだ・・・ 今回、ここから、10名の 小学校のスカラシップを採用することも決めた。 高校生も数人とる。 かつてのマカブアル同様に、 閉ざされた反政府的な人々の心を開いていくための一歩。 今後の重点地域の1つになるだろう。 |

||

ブグアック村にも保育所が完成! N.T.さん、ありがとう! |

||

|

|

|

| この村も、山沿いに位置している。 山沿いは、反政府勢力の 通り道になっていると言う都合で、 政府軍との戦闘がしばしば起こる。 ブグアク村も、その様な村の1つだ。 この村とのおつきあいは長く、 大学を卒業したスカラーも出ている。 多くの子たちが、皆さんの支援で学校に行けていて、 その意味で、貧しくても夢のある村となった。 |

||

|

|

|

|

ここでも、 立正佼成会から届いた ゆめポッケを配った。 イスラム難民の村では初めて。 絶えず起こる戦闘で、 家族は、山の家を離れて 麓に避難する。 帰ってみると せっかく植えたトウモロコシも 他の作物も枯れている。 新たに播く種を買うお金もなく 食事にも事欠く生活。 それでも、子どもたちは元気だ。 ここから来た子の 高校生8名ほどは、 ミンダナオ子ども図書館に 住んでいる。 家からは、 学校までひどく遠いし 食事もろくに 食べられないからだ。 |

|

寄付された方には、隔月に機関誌「ミンダナオの風」をお送りします! |

|||||||||

| 単発寄付(左)と各月寄付(右)があります。 金額欄をクリックして、振込金額を選択し、 右隣の「寄付をする」をクリックしていただくと、 クレジットカード決済で著名な ミンダナオ子ども図書館のサイトEdinetは、保護されていない通信ですが、 サイトは保護されています、 個人情報が流出することはありません! 携帯のデーターが古い場合は、エラーが出る可能性あり、その場合は、パソコンで試してみてください! |

|

||||||||

金額を選択し寄付をするをクリック! |

|||||||||

| 毎回振込後に、宮木梓からお礼のメールが届きます! 奨学金は、物価高騰もあり、 小学校と大学のみ2000円加えた額に変更しました。 年間、小学42000円、中高60000円、大学72000円 卒業後も支援継続されたい方、別の子を希望、終了を希望等は、 メールか振り込みの通信欄で宮木梓宛に、 メールが難しい方は、日本事務局に、FAXかお電話で対応します。 日本事務局 前田容子 FAX:0743 74 6465 携帯電話:090 5091 7514 ぜひいつか、子どもたちに会いにしらしてくださいね! |

|

||||||||

寄付された方には、隔月に機関誌「ミンダナオの風」をお送りします! |

|

||||||||

|

|||||||||

クリックして飛んでくださいね |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

何故ここに日本人などのテレビ映像 その他の貴重な活動映像を掲載 |

機関誌『ミンダナオの風』編集にこめた思い! |

ミッション・ビジョンとボードメンバー |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

民話、絵本原稿、青少年から大人までの読みものを 自由購読で提供しています。 |

過去の機関誌PDF |

会計報告 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日本の子ども ミンダナオの子ども |

機関誌『ミンダナオの風』若者たちの想い! |

無題3:松居陽 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

イクメンに未来をたくせそう! |

今後の活動指針 |

愛に捧ぐ黙想:松居陽 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ほくの少年時代と思春期から |

子育てよりも、子育つ世界! |

講演、公演の予定表など |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

メールニュース希望! |

原住民、イスラム、クリスチャン、私たちは一つの家族! |

講演感想 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 近年の若者たちの訪問体験記! ミンダナオ子ども図書館の活動とは? MCLを知っていただくために、多くの映像のなかから選びました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

山の下宿小屋に |

海の下宿小屋に |

奨学生決定に山へ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

酋長の依頼で |

地震の悲しみでお父さんが |

アポ山へGO! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

地震避難民の救済と読み語り |

イスラム避難民の救済支援 |

洪水が襲った |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

イスラム湿原に保育所を建てた |

土地を追われるマノボ族 |

サンタマリアの海辺で遊ぶ子ども |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

クリスチャンの文化祭 |

イスラムの文化祭 |

原住民の文化祭 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

戦争と平和 |

洪水と植林活動 |

平和構築と学校建設 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ミンダナオ子ども図書館の日常 |

総合活動報告の記録映像 |

海の下宿小屋 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

テレビ東京なぜここに日本人 |

池上彰の番組、パックン |

NHK国際放送 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||