2007年

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日本の若者たちとの国際交友 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

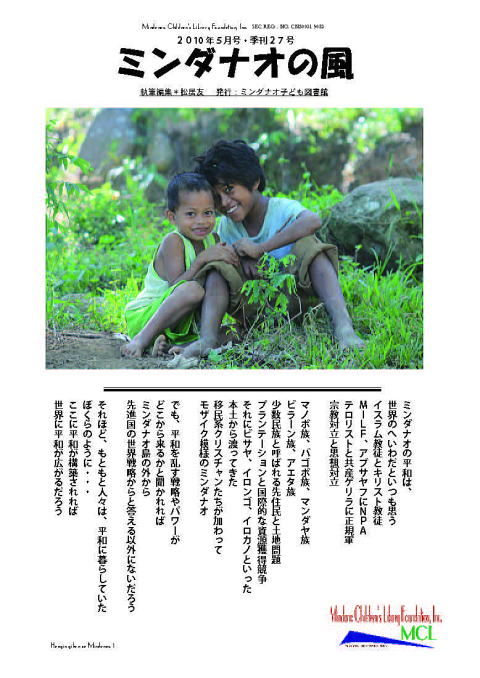

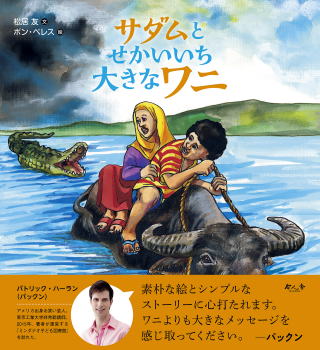

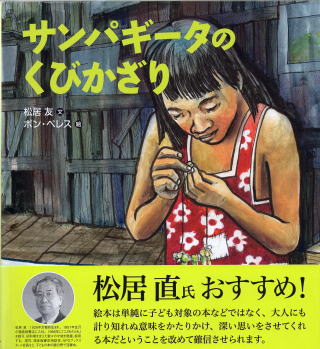

fk1 イスラムの若者たちとの平和交友

先日、領事館におもむき、三矢領事にお会いしてご説明。

fk4 盲目の方々や 障害者の方々に語る機会があった 今まで、障害者に対する対応などを語る機会はなかったが・・・ ミンダナオ子ども図書館を訪れた方々が、 図書館に住んでいる奨学生の若者たちが、盲目のジュンジュン君やベルリーンさん、 ポリオのノノイ君、筋ジストロフィーの3兄弟妹たち等に、 家族の一員として自然に接していることに驚きの念をもたれ、 なぜそれが可能なのかを、話して欲しいと言う要請に応えた形だ。   盲目の子や障害を持つ子たちが、 ミンダナオ子ども図書館ではいっしょに自然に生活している。 盲目の子は、最初、市の福祉局からの要請で受け入れたが、 私に専門的なケアの知識や経験があろうはずもなく、最初は非常に不安だった。 しかし、驚くべき事に、最初から若者たちは彼らを自然に受け入れ、 やがて若者たちにまかせれば心配のない事が解った。 その理由を、いろいろ考えながら話したのだが、 根本的にミンダナオの人々のメンタリティーのなかに、 壁を作らず自然に接したり面倒を見ていく生活習慣があるように思える。 とりわけ貧しい辺境地域に見られることだが、 親に見放された子も、周囲のだれかが引き取って面倒を見る。   ジュンジュン君などは、その典型的な例だ。 見放されても自殺をせずに、それなりのしたたかな生活力を持っている。 貧困が日常のミンダナオでは、ほとんどの人々が、 いわゆる社会的弱者に属するので、おたがいに思いやり支え合って、 したたかに生きていこうとする意志が、共通してあるように思える。 下の左は、子どもたちにお話を語る、盲目のジュンジュンくん。 右はベルリーンさん。 今回の滞在で、6月から盲学校に行くジュンジュン君の支援者が決まった。   フィリピン人は、介護や看護の分野でも定評があるが、 「人を放っておけない性格」=「おせっかいな性格」が どのように形成されていくのか、興味は尽きない。 貧困と同時に、昔話が語りとして生きていて、 妖精たちともいっしょに生きていると思っている、という視点も加えた。 家の街頭やちまたに、洗濯や夕涼みなどの 生活そのものが生きている場があることも関係しているようである。   こうした視点から日本を見ると、つくづく、 ちまたに生活の香りが無くなっていることを実感する。 まちなかに子供の遊んでいる姿も見えない。 人々が町に出る目的は、消費=買い物か仕事(ビジネス)目的だけのように見える。 かつて私が子供時代にあったような、 隣人どうしがおしゃべりに興じたり、 道脇に縁台を置いて、一杯飲みながら心を通わす場も様子もない。   大阪ボランティア協会の錺さんの紹介で、 大阪福祉協会で、盲目の方々と車いすの方々にも語った。 以前、盲目の上岡ゆかさんが、 お一人でミンダナオ子ども図書館を訪ねられた時の様子や、 ダバオの盲学校の様子、またとりわけミンダナオ子ども図書館での ジュンジュン君やベルリーンさんの様子を語った。 仲むつまじい二人の様子など、いつか映像にまとめる必要がありそうだ。   在日朝鮮人で、社会問題に取り組んでおられる趙さんからは、 大阪市立大学の堀智晴教授のゼミでも、語る機会をあたえられた。 このゼミの参加者は、肢体不自由の方々も多く、ここでも与えられたテーマは、 ミンダナオ子ども図書館における若者たちの障害者への対応や ミンダナオの人々の態度だった。 特に、日本では、障害者を前に構えて言葉も慎重に選ぶが、 ミンダナオでは、相手の障害にあけすけに言及して かえってケロッとしていることを話したが、ある肢体不自由の方が、 「その方が僕らも本当は楽なんですよ」とおっしゃったのは印象的だった。   今回は、水仙福祉会を通して、 プロテスタント教会のH氏から、2台の新しい車いすの寄贈を受けた。 この車いすは、今年から新しく奨学生になるマノボ族の 筋ジストロフィーの兄妹が学校に通うために使用される。 この家族は、本当に山奥の小さな村で 非常に貧しい生活を余儀なくされていた子たち。 7人兄弟のなかの5人が、筋ジストロフィーの症状。   兄二人は、小学校を良い成績で卒業したが、 経済的、地理的理由で高校までは通えず、 人づてにミンダナオ子ども図書館に応募してきた。 妹は歩行困難で、成績はよいのだが小学校をストップ。 今後、唯一残された手段として、ミンダナオ子ども図書館に住み、 若者たちが車いすを引いて通学する。 ところが、フィリピンの車いすは値段も高いしやたら重い。 軽くて丈夫な日本の車いすがあったらどんなに助かるか、と言うことで、 今回は水仙福祉会に相談して、 特定の方が使われるのならと言う条件で寄贈を受けた。 本当にありがたい申し出で感謝!   この少女は、高校を卒業してふる里に帰り、 その後、結婚して子どもも生まれました!   fk5 懐かしい故郷の映像を報告 福岡の行橋カトリック教会では、一般ミサのなかで、 難民や医療プロジェクトの状況報告をしましたが、 午後の英語ミサには、普段50名以上のフィリピン人が集まられるので、 午後はミサ後、フィリピンの人々に、現地の美しい風景や生活、 その中で活動しているミンダナオ子ども図書館の若者たちの様子、 また私たちが実行している文化祭のDVDをお見せしました。 日本でフィリピンの人々にこうした形で出会うのは初めてでした。 フィリピンの若者たちとDVDに興じる山元眞神父(左)と説明するエープリルリン。   最初は、教会の後ろ席で見ていた若者たちも、 引き入れられるようにスクリーンの前に集まり、 椰子の実取りや海水浴、豚の料理や伝統の踊りの場面で、 歓声を上げたり、笑ったり、懐かしさに涙を流したり。 普段日本で、孤独でつらい毎日を送っている?だけに、 一時ではあったが、温かく陽気なフィリピンの風が流れた。 このような時を持つことは、本当に必要な事だと実感しました。 声をかけていただければ、いつでもフィリピンの方々の集会に顔をだします。 ここでも、ミンダナオの子どもたちのために スカラシップや衣服などを支援してくださっています。   fk6 日本滞在中に気なった事など 若者の自殺、中高年の自殺、母親の首切り殺人など、 ショッキングなニュースが駆け回っている。 日本は、世界で唯一、戦争をしない、戦争に荷担しない国であった。 しかし、ここ数年、戦争に荷担できる国になろうとしているように見える。 これは、日本にとって自殺行為とならないか。   アジアが経済的に発展していく中、 日本がいつまでも優位な成長を続けていく、基盤も自信も失せつつある? 他のアジア諸国の発展に対して、驚異と恐れがわき上がっているようにも見える。 アメリカはもはや、世界でその存在を誇示することは不可能となるだろう。 平和を切り口に、フィリピンを含む近隣のアジア諸国に、 友情と愛の力で切り込むことが、日本の未来を開く唯一の道に思えるのだが・・・   fk7 子どもたちの表情も良かった 以前ミンダナオ子ども図書館に来られた、盲目の上岡由佳さんに会いに奈良に行った。 由佳さんの家が、奈良の山沿いの小村にあり、 山や田んぼの風景を見たときにようやく息が出来る自分を感じた。 奈良は、まほろばと言われるように原風景をまだ持っている。 子どもたちの表情も良かった。 妻のエープリルリンも、 奈良でようやく子供らしい目をした子供に会ったと言っていた。   日本復活の可能性は、地方から始まるのかもしれない。 由佳さんは、奈良のFM放送のディスクジョッキーもされており、 今回は奈良在住のフィリピン人のカルメンさんと夕食を共にした。 ちょうど滞在中に、毎日新聞にカルメンさんの記事が出て親しく話せて良かった。   fk8 趙さんの娘さんからの手紙 お久しぶりです!! 松居さんやご家族、宿舎のみんなは元気にしていますか?? 連絡をするのが大変遅くなりましたが、 私は2月の末に北京へ戻り、今はもう授業が始まっています。 フィリピンへ行って来ると前もって知らせておいた友達から、 帰って来るなり 「どうだった?」と質問攻めにあいましたが 誰一人に対しても上手く答える事が出来ませんでした。  実は私が今回ミンダナオへ行くと決めたのも軽い気持ちからで、

フィリピンという国に関して何の知識もありませんでした。 要するに“目的”もなく“ただ母に付き添って来ただけの者”だったのです。

もちろん母からは事前に 「遊びに行くのでは無い」

と強調されていましたし、どのような活動をされているのか、 簡単に説明は受けていました。 しかし実際自分の足で現地へ入り、体験した事たちは

正に“百聞は一見にしかず”を思い起こすほど、イメージと異なりました。 何も考えずに来てしまった事が裏目に出て、

学ぶ事や感じる事のあまりの多さ、深さ、広さに頭がついていけませんでした。  何度も友達にミンダナオの事を話して聴かせようとしましたが、

一度話し始めると芋蔓のように、 ずるずると別のモノがついてくるのです。 それはまだ私の知識の領域ではなく、

結局いつも中途半端なまま話が終わってしまい、

しかしそれらは全て繋がっていて、話さなければ理解できない。 何が言いたかったのか、自分でもわからなくなってしまうのです。

以前、韓国人の牧師さん宅に招待していただいた時、

今の私はミンダナオを語るには足らない、そう思い、牧師さんが「この国は歴史、宗教、経済、政治 もろもろ全てが絡み合った複雑な国だ」と言っていた言葉を思い出しました。 今では「自分の足で土踏んでみて初めてわかる場所や」とだけ言っています。 まだまだ学ぶべき事は多いです;

ミンダナオを訪問してもう1ヶ月が経ったとは思えないほど

そこでの生活が、昨日の事だったようにも感じられ、 本当に自分がミンダナオにいたのかと不思議になるほど そこでの生活が夢だったように感じられます。 日本に帰ってまず感じたのが、道行く人々の瞳の何と輝きの無いこと!

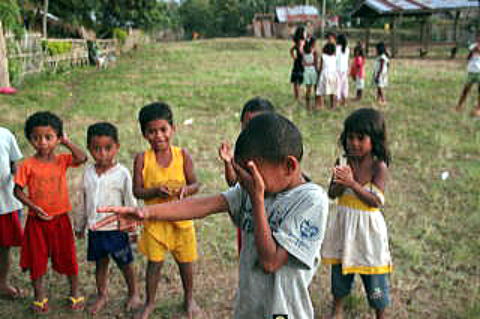

まるで機械のようです。  子供達の生き生きとした表情や、訪ねて行った村の人々の切ない表情など、

ミンダナオでは一つ一つの表情全てに感情が漲っていたように感じました。 本当の人間に会ったような気がします。

時間を見つけてまた必ず行くつもりなので、

時まで健康で元気に過ごしてください。 みんなにも宜しくお伝えください。では・・・

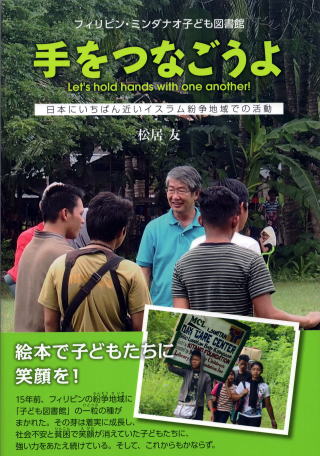

fk9 ムスリム公演大盛況で終わる   非常にハードなスケジュールでしたが、 公演は終始驚くほどの盛況で終わりました。 まずは関係者の皆様、協力してくださった多くの方々、 とりわけ主催者の皆様に心より感謝申し上げます。   最初の800名も入る高島市民会館の大ホールを皮切りに、 小学校、山の分校、姫路の私立高校、福崎の図書館、大阪の水仙福祉会、 平野ホール、平野全興寺の境内、福岡の行橋カトリック幼稚園と、 山から里から大都会、大ホールから山の分校、幼稚園から高校までと 毎回が異なったシチュエーションのなかで、時には観客が総立ちとなり、 時には互いに涙を流しと、 一つ一つの出会いが思い出深く充実したものになりました。 記事は下をクリック。 比ミンダナオ島の暮らし・文化学ぶ(朝日新聞) クリンタンの音色と共に(高島市) ミンダナオの子供らと国際交流(京都新聞) 湖西つれづれ   国際交流基金に断られ、落ち込みながらも 小さなNPOだけれどもみんなの力で頑張ろう、 と諦めなかった草の根の人々の力が、 大きな感動と成果につながったと思います。 各市町村の太鼓や踊りの助っ人、町内会の青年部、なにわ語り部の会の踊りや昔話、 地球お話し村のジンベグループのアフリカの太鼓や 日本で唯一のクリンタン演奏グループ、パガナイクリンタンアンサンブル、 国立民族博物館の江口教授もトークに参加。 本来の目的である、草の根からの国際協力の目的が、 皆さんのおかげで見事に実現されました。 「絵本による街づくりの会」に拍手!   市長夫人も福祉局のグレイスさんも、 日本のイメージが根底から変わった、と嘆息して、 若者たちと飛び立って行きました。 このような取り組みが、今後も長く続けられ、 相互理解に満ちた平和なアジアを作る環境が整っていけば幸いです。 多少の写真と文では、語りきれませんが、とりあえず皆様にご報告いたします。   fk10 感想で一番多かったのは 「躍動する明るいリズムに乗った踊りから、生きる力や喜びをもらいました」 という感想が一番多かった! とにかく、私自身が驚いた! ミンダナオから出たことがないどころか、エスカレータに乗るのも恐がり、 飛行機も始めての謂わば辺境の地の若者たちが、 こんなすばらしい公演をするとは思わなかった! 所詮心のどこかで、地元の民俗芸能を若者がまねた程度と考えてたし、 何しろ海外に出ての初舞台が高島の大ホール。 現地の和太鼓や踊り、舞台慣れした地球お話し村のジンベ太鼓や パガナイクリンタンアンサンブルに助けられたおかげもあるが、 その合間に素人らしく踊るのが関の山だと思っていたのに、 身内だから言うのではないが、 その迫力、情熱、スピード、誇り、美しさにおいて他を圧倒していたと思う。   理由はいろいろ考えたが、自分たちの生活に今も息づいている伝統芸能として、 「演じる」のではなく「披露」するのでもなく 「楽しんでいる」姿がそこにはあった。 「誇り」「喜び」「情熱」など、生活と祈りに通じるものがあった。 本物だという感じがひしひしと伝わってきた。 それは小さな舞台の中でさらに強く感じられた。 6人の生徒しかいない山の分校で 子ども達のコカリナの演奏を聞き全員が泣き出した。 幼稚園や小学校の交流では、 演奏が終わって子どもを抱っこしたり一緒に太鼓を叩いたり。 そのような彼らの姿には、舞台の上に立つものと下で鑑賞するものの壁が無い。 同様のパワーを感じたのは、地元の太鼓グループや踊り、 アフリカのジンベ太鼓のジョセフさん、全興寺境内で出会った青年団の若衆たちだ。   fk11 私も驚いた見事な舞台 実は私も、初日の高島の大ホールで初めて彼らの本当の公演を見たのだった。 毎週末に、ピキットで練習していたことは知っていたし、 垣間見たことはあったのだが、 初日の初舞台で、800人収容の大ホールが小さく見えるほどの大胆な動きと、 その優美な美しさにも感動したが、彼らの舞台度胸にも驚いた。 「生まれて初めて海外に出て、これが最初の公演とは・・・」   数名の方々から聞かれたのは。 「今回何度目の来日ですか?海外はどこで公演されてきたのですか?」 「いいえ、エスカレーターにも怖くて乗れない子たちで、ただの大学生です」 「エッ!」 特に驚いたのはスピードと躍動感だ。 くり返されるリズムが心地よく、天に昇っていく気がする。 彼らの話しによると。 「この踊りは、現地では晴れの日の踊りで、 自分たちが子どもの頃は楽器は神聖で、 少し大きくなるまでは手を触れることは出来なかった。それだけに憧れた」との事。   舞台のデコレーションもすばらしかった。 手縫いのビーズの横幕が、照明にあたって、 この世のものとも思われない空間を再現する。 元々は結婚式などの神聖な晴れの日の舞台なのだ。 アフリカのジンベ太鼓のジョゼフさんと 福祉局ソーシャルワーカーのグレイスさんに、 国立民族博物館の江口教授がトークで質問。 地元の太鼓もくわわり、最後は総立ちに盛り上がった。   演奏が終わってからの交流会。 ジョセフさんは、すっかりクリンタンの魅力に引き込まれる。 あれだけ舞台で激しく踊ったにもかかわらず、ここでも踊りや歌が深夜まで続く。 とにかくバイタリティーがある。 明日の公演のために力をセーブすると言った考えは全くなく、 あらゆる瞬間に全開で生きようとする、彼らの精神性が良く表れていた。   fk12 子ども達との交友 子ども達との交流は、特に良かった。 とりわけ、幼稚園児の場合は、互いに壁を取り払って出会える人々だからか、 一番気が合うようだった。 とにかく子ども好きな若者たちだ。   6人の山の分校でのコカリナ演奏では、皆で涙を流していたし、 行橋での市長夫人の誕生日に歌った歌に、夫人も涙が止まらない。 30分の公演を、一心に見る子ども達、 終わってから一緒に踊ったり、太鼓やクリンタンを叩かせてもらったり。   fk13 いろいろな出会いがあった 感動的だったのが、 奨学生たちが、自分の支援者の方々と出会った時だ!   卒業間近の子も多く、4年にわたり支援し続けてくださった方々に、 まるで父親や母親に出会ったように喜んでいた。 とりわけ、父親のない子、母親の亡くなっている子などは、 支援者を、頼りになる親のように思い続けていたことが、 若者たちの表情かも読み取れた。   姫路では、姫路城主にも出会った??? 日本文化についても、何かを肌で感じたようだった。 「思った以上に、優しくて、ホスピィタリティーにあふれていて驚きました。 日本人に対するイメージが、根底から変わりました」とは、市長夫人の言葉。 フィリピンでは、子どもが寝ないと、 「日本人が来るから早く寝なさい」と、鬼のような意味で使う。 戦中の日本人の悪い行いも語り継がれている。 また、ハイテクの中で、人間性を失った ロボットのような「仕事人間」と言うイメージも強いが・・・。 そのような既存のイメージが、根底からくつがえされたという!   fk14 つかの間の休日 滋賀のマキノ木村さんのお宅で、 つかの間の休息。 本当にお世話になりました。   宿泊先ではホームステイが一番楽しかったようだ。 大阪の水族館と姫路城にも。 姫路城わきの小さな動物園では、初めて象やラクダをみて大喜びも。 平野の善興寺では、地区の青年部の太鼓と鉦に混じって踊りを踊る。 若者どうしの交流も、ぴったりと息が合い、 たちまち国境を越えて心がつながる。 こうなると、私も含め大人達は完全な脇役だ。   釜ヶ崎の子どもの施設「子どもの里」は、 一番リラックスした場所の一つだった。 ホームレスがいて人間味がある街は、どこかフィリピンに似ている。   ゴミが落ちているよ、ホッとするなあ・・・ 日本にもホームレスがいるとは驚き。 でも、日本のホームレスは可哀想だ。 ひとりぼっちだし、夜も寒くて寝られないだろうに・・・   ここには、日本滞在中のフィリピン人もたくさん来ていて、 福祉局のグレイスさんは、様々な質問をしていた。 また、幼稚園でも園児と食事をして、日本の保育に深く関心を持った。 日本でも有名な水仙福祉会でも、日本の老人や赤ちゃん保育の現状を視察。 たくさんのヒントを得た充実した滞在だった。   fk15 ムスリムの祭りで使う装飾の数々 ウエルカムの文字の見える幟。 幟や旗を見ると、国技館の相撲を思い出します。 やはりアジアの同じルーツでは? イスラムの獅子舞も生きていますよ! 結婚式のときに踊ります!   今回も、ビーズで刺繍された、美しい織物も持参しました。 機会織ではなく、 手作りの貴重なものを購入しました。   美しい装飾には、 天界への憧れ 祈りの気持ちが表現されています。     下の写真の左は、大きな銅鑼のアゴン、 ゴーーーン!という深みのある音が何とも言えない! 右は踊りの時に使う太鼓! この音が聞こえてくると、思わず手足が踊り始める! 共に神聖な楽器です。   下は、今年2月のミンダナオ子ども図書館でのムスリムデーの一こま 竹ダンスですが、今回の日本公演では人数の都合でこの演目はありません。 (数年後に訪れた、後の公演では行いました・・・) まだまだたくさんの、様々な小物を使った 美しい優雅な踊りが見られます。   fk16 悲しいニュースを一つ 前号のメールニュースで紹介した病気の赤ちゃんが亡くなりました。 医療活動の過程で、過去5名ほどが亡くなっています。 お祈りください。 骨折した子は、足をステンレスで補強しましたが無事に退院。 今は、ミンダナオ子ども図書館に住みながらメンテナンスをしています。 少しずつ歩けるようになり、山に戻れる日も近いでしょう。 ありがとうございました。   fk17 迷走日本どこへ行く 毎年10、11月に日本に帰国し、講演や報告会をしていますが、 そのつど日本の状況についていろいろと考えさせられ、 それを課題として持ち帰ります。   ミンダナオ子ども図書館では、 現地の若者や子ども達と密接に関わっているだけに、 日本をはじめとする、先進国の若者や子ども達の事も気になります。 2006年の滞在では、 増える自殺の傾向について分析しました。   今回の日本で感じたことは、日本の人々、社会に閉塞感が強まっていること。 生きる目標や目的、人生の方向性が見いだせない人々が多いこと。 人々は、互いに顔を会わせていても、内面にいっそう高い壁を作って、 孤独に生きているような気がしました。 自殺も多いが、理解しがたい他殺も増えているようです。   フィリピンでも、貧富の格差ゆえに家計がいきづまって、 殺害に走る他殺や誘拐が多いのですが、 日本でも経済的な迷走は、 政治、経済や一般社会にまで広がり始めているようです。 国民の不安が高まると、 世界では戦争を作り、国民の目をそらす事がありますが、 今回もしきりにくり返される「テロ対策」という、言葉が気になりました。   ミンダナオでも、爆弾事件が意図的に作られ、 「テロリストの仕業」と報告されることがあり得るように、 戦争が、意図的に作られることがありえるという事実を 現地の人たちは知っているので、 ミンダナオの人々の多くは、報道をすぐには信じません。 一般の人々は、イラク戦争も反イスラムを高めるために、 意図的に作られていると感じている人が現地では多いです。 むしろミンダナオから日本を見ると、 「アジアの中の引きこもり」になっているように見えてきて、 日本の事が心配で、ミンダナオからイスラム教徒の若者たちが来日し、 大盛況のなかで民族舞踊公演を成功させたことは、 草の根の小さな試みであったとしても、 閉塞的な社会に未来への、風穴を開けたプロジェクトだったと感じます。   さらに日本の行橋カトリック教会が、イスラムの子ども達の保育所を建て 幼稚園の若い先生方と共に開所式に参加。 マノボの子たちも含めすばらしい交流を実現したこと。 そうした流れの中で、日本を訪れ、今回考えさせられたのは、 ミンダナオ子ども図書館が小さいながらも、 日本の若者をはじめとする人々に、 独自の国際交流の機会を作ることを、 一つの仕事として位置づけなければならないということでした。   fk18 日本の若者たちの国際交友の必要性 今回の日本滞在で強く思ったのは、 若者を中心とした国際交友の大切さ。 必要性を感じたのは、現地の若者に対してよりも、日本の若者に対してだ。 日本は、精神的な閉塞感、迷走感に喘いでいるようにみえる。   社会の閉塞感は、 子どもや若者の問題ではなく、大人たちの社会問題でもあるが、 社会的閉塞感を打ち破り、希望のある未来を開くためには、 次世代を担う若者たちに、 いくつかの可能性を提供しなければならないだろう。 大人社会の問題に拘泥するよりは、 次世代を担う子どもや若者たちに意識を集中させて 活動するのがミンダナオ子ども図書館。   ミンダナオ子ども図書館が、現地の若者たちに提供しているのは、 単なる学校教育だけではなく、 宗教や部族を超えて交わることで、 将来のミンダナオに貧困や戦闘を超えた、平和を作っていって欲しいから。   一般的に内向き内向化は、心に高い壁を作り、 あえて壁の外の諸問題を見つめようとしないと言う傾向から始まる。 自分たちの国が豊かであればそれで良い。 自分たちが食べて行ければ、ある程度贅沢な暮らしが出来ればそれでよい。 自分の国が平和であればそれでよい。 つまり困窮している隣人に目を開かず、 自国のさらなる経済的発展のみを追い求めようとする態度。 しかし繁栄は一国で実現できるものではない。   石油等の資源や食料自給が良い例。 経済はグローバルに動き出している。 経済がグローバル化されれば、貧困もグローバル化される? 戦闘や戦争が勃発するのではなく、作られるように、貧困も作られる? ミンダナオの貧困を見ていると、 この人たちは、本来こんなに貧困な状態でなくても良いはずなのに、といつも思う。 日本はミンダナオのように、 直接的な戦闘や貧困に喘いでいるわけではないが、 国際的な戦闘への参加と、グローバル化による経済搾取を通じて、 間接的に世界の貧困と関わっている。   その現実を認識していないとしたなら、 視線が内向きになっているからだろう。 そのような社会が、若者にとって、希望のある社会なのだろうか。 むしろそのような矛盾に目を開いた若者たちにこそ、 未来の希望を託せるのではないか。 今回、あえてイスラム教徒の若者たちを連れてこようと思った理由 その中の一つが、今主流の「イスラム教徒=テロリスト=敵」と言った 作られた印象を、互いに心を通わせ出会うという体験を通して、 克服して欲しかったからだ。   結果的にこれは大成功で、 出会った人々は見事に宗教を超えて、 心を通わせる事が出来るという貴重な体験をしていた。 宗教や習慣の違いを超えて、 ミンダナオの若者たちのおおらかさ、素朴な心を感じてもらうことで、 自閉的になっている心に風穴を開けて、 すがすがしいミンダナオの風を感じてもらえた。   日本は、経済的には豊かだが、心の面では貧困が極度に進んでいる? ミンダナオの若者たちが、 経済的貧困に喘いでいるとするならば、 日本の若者は精神的貧困に喘いでいる。 フィリピンと日本が出会うことによって、 両方に欠けたものが、互いに埋められていけば、 世界は少し平等で平和になるのではないだろうか。 そうした出会いが世界で広がっていけば・・・   fk19 若者たちの 交友プロジェクトの必要性 日本の若者たちと、ミンダナオの若者たち、 相互の交流の必要性は感じてはいたが、 この5年間は、積極的に取り上げることはしていなかった。   理由は、支援者方に送っている季刊誌『ミンダナオの風』 「五周年と未来への展望」にも書いたが、 MCLの立ち上げ時期である、という事もあって、 私自身の目が、ミンダナオの若者に、より強く注がれていたことによる。 ここ半年、それを反省させられる三つの事が立て続けに起こった。   1,日本の福岡県行橋から、 山元眞神父が、幼稚園の若い先生方を引き連れて訪れたこと。 本当にすばらし出会いだった。 保育者であると言う点がわかりやすく、事前に計画を立てやすかった。 ミンダナオ子ども図書館の子たちとの交流から始まり、マノボ族地域での読み語り。 イスラム地域の保育所の開所式への参加。 マノボの保育所の子たちと遊び、山で電気のない薪でご飯を炊く生活を体験した。 若者たちとも友情で心を通わせ、涙の別れ・・・ 国際交流のすばらしさが、詰めこまれていた。   2,今回、ミンダナオのムスリムの若者たちが来日公演をして、 国際交流の面で大きな成果を上げたこと。 正直、出発前には、日本の人々が、 イスラム教徒の若者たちをどのように受け入れるか不安があった。 しかし、最初の公演と、僻地の小学校から私立高校、 幼稚園での出会いも含めて驚くほどの成功だった。総立ちになって拍手する人々。 ムスリムの若者たちが、子どもを抱いて遊ぶ姿。 アフリカの太鼓や大阪の祭り囃子との出会い。 マキノ絵本による街づくりの会や高島町の方々を始めとする、 計画を立案してくださった方々の、 草の根の国際交流という思いが、見事に花開いたと言えよう。 こうしたプロジェクトを、今後も適宜開催していけば、 平和への小さな一歩となるのではないか・・・・   3,徳島の鳴門カトリック教会で、 四国地域の青年の集いに参加し若者たちと、膝を交えて話した。 特に、一泊二日で行った、四国のカトリック青年の集いでは、 ミンダナオの報告をしたが、 福岡、岡山、東京からも来た青年たちと膝を交えて、本音で話しあった。 その結果、日本の若者たちが活動の一つに貧困地域を選び、 またミンダナオ子ども図書館に寄せる気持ちを強く感じた。 真剣な若者たちの表情を見て、 責任を持って若者たちどうしで交流が出来る場を、作る必要性を感じた。   fk20 日本の若者たちを受けいれるためには これを書いている現在、私はまだ日本で最終日程をこなしているが、 ミンダナオに帰り次第、スタッフや若者たちと、 一つのプロジェクトとして検討しようと思っている。 日本の若者たちを受けいれるためには、 それ自体をプロジェクトとして立ち上げなければならない。 理由は、ミンダナオ子ども図書館の活動が、 本部であるミンダナオ子ども図書館から、 かなり遠くの村々にまで足を運ぶ、積極外向型プロジェクトであるためだ。   今まで私は、訪問の依頼があると、かつて私がお世話になった孤児施設、 ハウスオブジョイを紹介推薦してきた。 理由はいくつかあるが、何よりもゲストハウスがあり 訪問者の受け入れ体制が出来ていて、烏山さんが接待の経験も豊富であること。 海も近くプライベートビーチもあり、美しいこと。 そして何よりも、養護施設であるがゆえに、 施設内で安全に楽しく子ども達と触れあうことが出来る事が大きい。 中にいる子ども達も幼い子が多く、一緒に良く遊んでくれる。   それに対して、ミンダナオ子ども図書館は、 活動はリスクのある外向型プロジェクトであり、 僻村や難民キャンプへの読み語り、 戦闘のあるイスラム地域や反政府ゲリラのいる山地での諸活動を行っている。 実際に現地の人々は、MCLの事を良く知っていて歓迎してくれるし、 保育所なども建てていて、想像以上に平和でのんびりしていて、 貧しくっても子どもたちは本当にかわいい! MCLではそうした村から、 親がいない子などを奨学生として採用している!   図書館に住み込みでいる子ども達の年齢層も、 小学生から高校と高く滞在の目的は学習(結構のんびりとしているけれど・・・)。 年度初めの全体集会で、若者たちの選挙で選出された学生議長と役員が、 毎月末に全体集会をして重要事項を決定する。 また週末は、図書館に住んで学校に通っている奨学生で家族会議が開かれ、 生活の諸問題やルールが話し合われている。   若者たちがスタッフと作った、独自のポリシーはなかなか厳しい。 現地の若者たちの自主性を重んじている結果だが・・・ 図書館に住む場合は、若者たちの間での恋愛は避けて、兄弟姉妹として接する。 過去、抱き合ってキスをしている場面を小学生のスカラーが見て問題が発展し、 そのような場合は、スカラシップをストップすることはないけれど、 MCL内から親戚や親の元に移行することによって責任も移行し、 遠くてもそこから学校に通ってもらうことにしている。 しかし、ミンダナオでは、女子は14,5歳から結婚適齢期がはじまる! 小学校を出て中高卒業が4年間。 その後、制度が変わり、ジュニアハイスクール4年間、シニアハイスクール2年間で、 日本同様に小卒後6年で大学受験になりました! ということは、高卒ですでに18歳!すでに結婚適齢期を越えそう! 大卒では、22歳になり、結婚適齢期を超えてしまって不安になる?   その後、スタッフと福祉局で話し合い、 2020年現在、本部は男子は小学生までで、それ以降は、 新たに建てたキダパワン市の男子寮に移行して通うことになりました。 しかし、土日には、いろいろ手伝いに来てくれ、食事も共にします。 女子も、本部はジュニアハイスクールまでで、 シニアハイスクールや大学になると隣接した女子寮や下宿に移り、 パソコンも使え携帯も所持でき、恋愛も場合によっては結婚もOK! しかし、赤ちゃんが生まれたら育児優先で、 スカラシップはストップして子育てに集中すること! 下は、スタッフの宮木梓さんの赤ちゃんを抱く奨学生たち。   fk21

食事もみんな一緒で粗食 ミンダナオ子ども図書館には、ゲストハウスもないので、 女子の訪問者は、時には子ども達とファミリーサイズ つまりセミダブルの竹のベッドで、他の女の子と二人で寝ることもある。 一部屋に二段ベッドが3脚あり、小さな部屋に12人が寝ている。 ミンダナオ的と言えばミンダナオ的で良い経験なのだが・・・・・ 2020年現在、地震による修復の時に立正佼成会さまから寄付をいただき、 事務室のあるメインハウスの二階に、訪問者が泊まれる部屋を作りました。 日本の青少年や家族の事も考慮して、宿泊は無償で出来るようにいたしました。 訪問希望の方は、現地スタッフの宮木梓さんにご相談ください。 また、訪問に関する規定などは、以下のサイトに書かれています。  現地日本人スタッフ宮木 梓 mclmindanao@gmail.com   食事もみんな一緒で粗食。接待らしい接待も出来ない。 また訪問者が皆一応に驚かれるが、敷地の周囲に壁がなくガードマンもいない。 若者たちは午後まで学校だし、 スタッフは独自の活動をしているから訪問者はほったらかしとなる。 同行可能な場所も、外向型プロジェクトは頻繁に車を使うので、 人数によって車を2台3台と出すことになりガソリン経費が馬鹿にならない。 若者たちには、信じられないほど良い経験になるのは確かなのだが・・・ 4駆のトラックがあれば、フィリピン式に荷台に乗って運べるのだが。 その後、福祉局と相談してフェンスが出来ています。 2022年には、よりしっかりとしたフェンスを作ることに決めました。 2020年現在は、4WDの車が2台、一台は台湾赤十字社から寄贈、 そして大型の四輪駆動のトラックが一台あります。   しかし、スタッフからは、 「スカラシップなどの支援者ならば納得できるが、 本来は医療で使うべき貴重な寄付を、 体験ボランティアのために使っても良いのだろうか?」 「村々の奨学生に、教材や支援物資を届けたり 保育所の整備をしたりすることを考えると、 訪問者の体験ツアーに割くほどの時間があるだろうか?」 等々の意見が出てきて、スタッフ一同考えてしまうこともあった。 子どもの救済は、毎月の経費と時間とのにらみ合いなのです。 しかも、ときどき戦闘が起こり 緊急救済支援に向かわなければならないこともあります。 2020年に訪問者受け入れをけっていた時点で、 収入を目的としたスタディーツアーは行わない事、 その代わり、宿泊費もとらずに滞在できる事。 お客さまとしてお迎えせず、家族としてお迎えすること、 そして、現地の子どもたちの事が常に優先されて、 現地の保育所の修復に参加したり、スタッフの活動に同行することは、 可能であること等が話し合われました。   最近は、日本の大学では国際関係論などの講義が盛んで、 また企業もボランティア体験を採用の基準に加味しているようだ。 その関係でか、もう一つ困るのが、こうした学生が、論文目当てで来ることで、 若者たちのバックグラウンドを始めとして、 本来あまり触れるべきではない事柄を根掘り葉掘り質問したり、 住み込みのソーシャルワーカーに個人データーに触れることまで聞くことだ。 それに、僻村に行って情報収集のインタビューなど、 それが自然な事だと思っているようだけれど、 不安定で繊細な地域の人々にとっては、 保育所建設や医療など、はっきりした目的で訪れるのならまだしも、 単なる情報収集をされると、その背後に何を目的とした情報収集なのかと疑われ、 ミンダナオ子ども図書館そのものが、 信頼に足らない危険な情報機関のように誤解される危険がある! 日本の一般の人々や若者たちは、 そのようなことに全く気が回らないほど平和に素直に育っている?   MCLは、学生の論文や研究対象のために活動しているわけではない。 中には、日本に行けると思って、あおられて対応するスタッフの始末や、 その結果平和を乱された子ども達のケアが残る。 当人は研究熱心なだけで少しも悪気はないのだが。 もちろん、経験豊富で責任感のあるジャーナリストや作家も来ているが・・・ しかし、今回は、それでも日本の若者たちの未来を考えると、 交流プロジェクトを推進しよう、と決断する理由があった。 やはり、フィリピン以外の国、特に日本のように 生活感を失った先進国の若者たちを放っておくことは許されない。 5年目で、スタッフも体制も整ってきたので、 カルチャープロジェクトと平行して国際交流プロジェクトも検討しよう。 やるからには、キチッとプロジェクトとして位置づける必要がある。 安全のためにはスタッフや場合によっては、現地の若者も動員しよう。

fk22 企画としては、以下の事を検討。 1,僻村で安全な場所への読み語りや 山の保育所の子たちとの交流 読み語りは、奨学生が出てきた、 マノボ族の良く知っている村を選ぶのが良いだろう。 現地の子ども達との交流、自然の中で遊ぶ体験、 お話しは出来なくても皆で手遊びを楽しんだ経験などは、 きっと若者たちの心を広げ、豊かな気持ちにしてくれる。 そして、山岳地域に追われた先住民の貧困の現状も伝えたい。 ああ、どなたか、四輪駆動のトラックを購入してくだされば、 荷台に大勢の若者たちを乗せて、1~2台の車で (ガソリンを節約して)現地に向かえるのですが・・・・ 読み語りには最低30人ぐらいの若者たちが同行するのです。 皆が一番楽しみにしているプロジェクト。  2,保育所建設を手伝う イスラム地域は危険で無理だが、 マノボ地域でNPAゲリラのあまりいない地域なら大丈夫。 現地に行って、可能であれば一泊ほどして、 現地の人々やミンダナオ子ども図書館の若者たちと、保育所を建設。 ぼくは大工の経験はないけど、と言う若者も大丈夫。 こちらでは、家は皆自分で建てるもの・・・  3,山の家に泊まり、電気もない生活を体験する これは、安全な地域にある知り合いの家に限定。 お金のない、自給を取り入れた生活。 薪を作り台所でご飯を炊く。 泉まで水をくみに行く。洗濯は川でする。 私自身も、そのような生活の中で考え、今のミンダナオ子ども図書館を作り上げた。 生きることの原点を感じることが出来る体験。 サバイバルというより、生活の意味、豊かさの質、幸せとは何かを考える時を持つ。 ガードマンとして、屈強の男(例えばプレシデントのアーロン君)他が同泊する。 ただし、その家庭に少し寄付を置いて帰ってくださいね。  4,保育所の開所式に出席 これは、どうしてもイスラム地域に行って交流したい人向けの計画。 イスラム地域は、マノボ地域よりも入るのが難しい。 目的もなく訪ねることは不可能。 マノボの奥の地域の場合(危険地域)でも同様だが、しっかりした目的があれば、 先方も納得し安心し、歓迎してくれる。 イスラム地域での保育所建設参加は難しいとしても、 あらかじめ保育所を建設して開所式に参加という手がある。 そのかわり、現地の人々とのあらかじめ信頼関係を築きコンタクトをとり、 市長にセキュリティーを相談し安全の確約を得る。 市長が事前にその筋に報告し要所要所にガードを配置。 ガードの兵士を6名ほどつけてもらう?  以下は、イスラム地域での保育所の開所式の映像です! クリックしてご覧くださいね!  5,農作業に参加 ミンダナオ子ども図書館を有機農場としてゆきたいと思っている。 アジア学院のアドバイスも受けて、現在はフィッシュポンド(養魚池)を計画。 アジア学院サイト 例えば、フィッシュポンドの穴掘りに参加等・・・ 時期によって、バナナの収穫を手伝う。 毎日の鶏の卵集め、2期作の稲刈りや田植えのお手伝い。 その他、若者たちが作っている一坪農園の野菜作りを手伝う? ほとんどおしゃべりをしながらですが・・・・ アジア学院の卒業生のエラさんの農場を見学し、 有機農法について教えてもらうこともできる。   このような線で、スタッフと相談してみたいと思っています。 生涯忘れられない、貴重で有益な滞在になることは確実ですが、 訪問したい方は、あらかじめメールで 現地日本人スタッフの宮木梓さんに、ご連絡ください。  現地日本人スタッフ宮木 梓 mclmindanao@gmail.com   ミンダナオ子ども図書館だより:速報 「勉強したい」貧しさでかなわず… 小6少女自殺、比社会に衝撃 本当に悲しい話しです。 ダバオの海沿いには、多くのスラムが広がっています。 その地域からも、ミンダナオ子ども図書館のスカラシップを 受けている子がいるのですが・・・・ ミンダナオ子ども図書館に話してくれたら、スカラシップを出せたのに!! 思わず涙が。   fk23 クリスマスの準備とアロナの兄の死 クリスマスが近づいています。 フィリピンでは、クリスマスは、正月や復活祭とともに一大行事です。 ミンダナオ子ども図書館でも、飾り付けが終わりました。 若者たちが飾り付けをしている様子と、 新年に向けて庭をきれいにしている様子をお伝えします。   クリスマスは、フィリピンでは最大のイベント。 みんなで飾り付けを作る。 リングは、雑誌や新聞紙を切り、輪にしてつなげていく。 新聞紙も貴重な装飾だ。   雑誌を切って輪にしてつなげていく。 出来上がったチェーンは天井につるす。 このような作業をするときの 若者たちの顔は生き生きしている。   現金の無い、山の人々は、野の花で飾り付けをする 大掃除もクリスマスの大切なイベント コンクリートの床も、赤いワックスを塗ってきれいに仕上げていく 外の庭や通路の雑草も刈る。 普段も週末に花壇や野菜畑の手入れをするが、年末は特に念入りに!   若者たちのガーデニングの才能はたいしたものだ 農作業も手伝ってきたせいか、植物の移植などもお手の物! こうした才能を発揮できる職場があれば良いのだが・・・と良く思う。   手先が器用なのも特徴。 ただし、黙々と一人孤独に作業をするような仕事は苦手で、 おしゃべりしながら働くのが得意?   図書館には、未成年の小学生と高校生が多い。 理由は、未成年の子は下宿させない規定があるから。 マノボの子が多いのは、山岳地域で自分の村から高校が遠く、 学校まで通えないケースが多いからだ。   高校(ハイスクール)と言っても、 日本では中学生にあたるので見た目が幼い。 大学になると自立して、下宿をする子が多くなる。     小さな子でも、水くみや草刈りは堂に入ったものだ。 食事も見事に作る。薪を使って・・・ 皆さんが支援してくださっている子は、この中にいますか?    fk24 山奥のマノボ族のアロナ 悲しいニュース。 アロナさんの兄で18歳、 ポリオの若者が突然亡くなりました。 アロナは激しく泣きました。   兄さんと弟がポリオ、その兄さんが、先日突然息を引き取った。 病気だったわけでもなく、少し胸が痛く、 心臓を押さえて息苦しくなった直後に息を引き取った。 山から叔母さんが来て、報告したとたん アロナは、気が触れたように泣き出した 「せっかくクリスマスにラジオを買ってあげようとしてたのに!!!」 そう叫んで、どっと崩れ、 自分の髪を引きちぎるようにして、頭を叩く!   私はアロナを抱きかかえて気持ちを納めようとする。 そして、車で山に向かった。 家に飛び込むと、兄の亡骸を抱いて、激しく泣きじゃくるアロナ、 「兄さんじゃなくて、私が死んだ方が良かった」と叫ぶ。 兄さんの顔を見ると、本当に安らかな死に顔だった 「アロナ、見てご覧、兄さんの顔を本当に安らかだよ。 自分の体から離れて、今はここに立ってアロナを見ているよ。 自由になって、神様といっしょに、 どこでも行けるようになって喜んでいるよ」   アロナに語りかけていると、ようやく激しい哀しみが消えはじめ、 アロナの心が静まりだした。 「アロナ、ラジオも大事だけど、ラジオを買ってあげようと、 なけなしのお小遣いを節約してきた、その気持ちこそが大事。 死んだ兄さんは、今この部屋で、そんなアロナの気持ちをわかってみているよ。 だから、そんなに泣かないで」   fk25 平和のシンポジウム

ミンダナオ子ども図書館の奨学生が全員集まり、

恒例のクリスマスパーティーを開きました。この日は、単に浮かれ騒ぐ日ではなく、 シンポジウムの日と決めています。今年のテーマは「平和」。 クリスマスが近いので若者たちが、貧しい人々への古着の支援をしました。 イスラム地域に、Tuyoshi Takahashi氏の支援で、 さらに二つの保育所が完成しました。 重要な地域での建設だっただけに平和への一歩だと感じます。 里帰りする子たちの様子などをお伝えします

ミンダナオ子ども図書館のクリスマスパーティーが終わった。

ミンダナオ子ども図書館は、7年前に3名で活動を開始した。

以上の4名に加えて、MCLを代表してエープリルリン・松居が、

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

寄付された方には、隔月に機関誌「ミンダナオの風」をお送りします! |

|||||||||

| 単発寄付(左)と各月寄付(右)があります。 金額欄をクリックして、振込金額を選択し、 右隣の「寄付をする」をクリックしていただくと、 クレジットカード決済で著名な ミンダナオ子ども図書館のサイトEdinetは、保護されていない通信ですが、 サイトは保護されています、 個人情報が流出することはありません! 携帯のデーターが古い場合は、エラーが出る可能性あり、その場合は、パソコンで試してみてください! |

|

||||||||

金額を選択し寄付をするをクリック! |

|||||||||

| 毎回振込後に、宮木梓からお礼のメールが届きます! 奨学金は、物価高騰もあり、 小学校と大学のみ2000円加えた額に変更しました。 年間、小学42000円、中高60000円、大学72000円 卒業後も支援継続されたい方、別の子を希望、終了を希望等は、 メールか振り込みの通信欄で宮木梓宛に、 メールが難しい方は、日本事務局に、FAXかお電話で対応します。 日本事務局 前田容子 FAX:0743 74 6465 携帯電話:090 5091 7514 ぜひいつか、子どもたちに会いにしらしてくださいね! |

|

||||||||

寄付された方には、隔月に機関誌「ミンダナオの風」をお送りします! |

|

||||||||

|

|||||||||

クリックして飛んでくださいね |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

何故ここに日本人などのテレビ映像 その他の貴重な活動映像を掲載 |

機関誌『ミンダナオの風』編集にこめた思い! |

ミッション・ビジョンとボードメンバー |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

民話、絵本原稿、青少年から大人までの読みものを 自由購読で提供しています。 |

過去の機関誌PDF |

会計報告 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日本の子ども ミンダナオの子ども |

機関誌『ミンダナオの風』若者たちの想い! |

無題3:松居陽 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

イクメンに未来をたくせそう! |

今後の活動指針 |

愛に捧ぐ黙想:松居陽 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ほくの少年時代と思春期から |

子育てよりも、子育つ世界! |

講演、公演の予定表など |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

メールニュース希望! |

原住民、イスラム、クリスチャン、私たちは一つの家族! |

講演感想 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 近年の若者たちの訪問体験記! ミンダナオ子ども図書館の活動とは? MCLを知っていただくために、多くの映像のなかから選びました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

山の下宿小屋に |

海の下宿小屋に |

奨学生決定に山へ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

酋長の依頼で |

地震の悲しみでお父さんが |

アポ山へGO! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

地震避難民の救済と読み語り |

イスラム避難民の救済支援 |

洪水が襲った |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

イスラム湿原に保育所を建てた |

土地を追われるマノボ族 |

サンタマリアの海辺で遊ぶ子ども |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

クリスチャンの文化祭 |

イスラムの文化祭 |

原住民の文化祭 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

戦争と平和 |

洪水と植林活動 |

平和構築と学校建設 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ミンダナオ子ども図書館の日常 |

総合活動報告の記録映像 |

海の下宿小屋 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

テレビ東京なぜここに日本人 |

池上彰の番組、パックン |

NHK国際放送 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||