日本での5年と今後のMCL 目次 |

|||

|

|

|

|

| 日本に向かう前の2014年に考えていたこと |  |

||

| ミンダナオ子ども図書館を始めた理由 |  |

||

| 全保育所を調査して修復を開始! |  |

||

| 日本での5年と今後のMCL |  |

||

| 日本の子どもミンダナオの子ども |  |

||

| イクメンに未来を託せそう! |  |

||

| NGOにとって寄付とは何か! 季刊誌『ミンダナオの風』に寄せる思い! |

|

||

| 無題 3 松居陽 |  |

||

| 山菜売りの少女(映像) |  |

||

| af 日本に向かう前の 2014年に考えていたこと |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

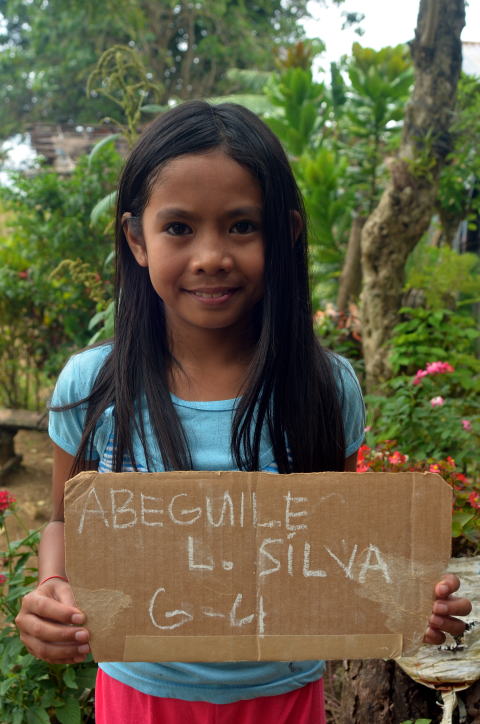

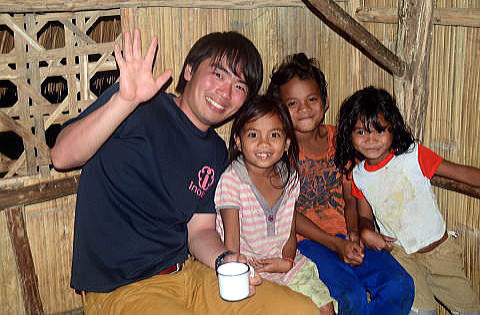

小学校に入学しても、 2年生でストップ  ミンダナオの貧困の状況はひどく、 戦闘の絶えない イスラム地域だけではなく、  低地の良い土地に 住んでいたにもかかわらず、 所有者のいない土地という名目で、  土地を奪われて 山に追いやられた、 原住民の貧困は激しかった。  三食米も食べられず、 山芋を抜いて、  カエルを おかずにしている。  子どもたちは、 小学校に入学しても、 2年生で80%ストップする。  その理由は、 午後の授業が始まると お弁当を持っていけないし、  エンピツも買えないし、 靴なんて 履いていけないから・・・。  スカラシップを 始めたのは  スカラシップを始めたのは、 そんな子こそ 学校に行かせ、  出来れば 大学まで卒業させて、  少しでも 社会を良くして欲しいと 思ったからだ。  都市のスラム街の貧困も 激しいけれど、  そうした極貧の 子どもたちの中でも、  家庭が崩壊したり、 親が殺されて 片親になったり、  そんな子たちを引きとって ミンダナオ子ども図書館に 住まわせた。  2001年に設立して、 すでに20年近くがたったけれども、 200人以上が卒業していき、  今も300人以上の子たちを スカラシップで 学校に行かせてあげている。  そのなかでも 現地に置いておけない 孤児や極貧の子たちは、  本部や男子寮や 下宿で生活させている。  食べさせてあげているのは 200人ぐらい。 しかし、お米は自給している!  本部には、とりわけ きびしい境遇の子たちが、 80人ほど住んでいるが、  かれらが言うのは、 「宗教や種族が違っていても わたしたちは、一つの家族!」  基本的に、 男の子は、 小学校以上になると、  大学生と同じ寮に移るように、 福祉局の指導で 決められているので、  本部には、 小学校の男女と、 日本で言えば中高の女子たち。  しかし、 男の子たちも、 土日には本部に来て、  仕事などを手伝ってくれるし、 いっしょに読み語りに 行ったりもする!  大学生になると、 下宿をして学校に通い 旅立ちの用意をする。  恋愛もOKだけれど、 妊娠したら出産した場合は、 子どもの面倒をみる事!  学業をストップしても、 幸せになってくれることが何より! 困ったことがあったら 駆けこんでおいで!!!  スタッフたちも、 『仕事人』というよりは、 家族の一員!  子どもたちは、 妻の事を 「ママ エープリル!」と呼んで、  わたしのことを、 「パパ とも!」と呼んで、  抱きついてくる。  MCLの子どもたち わたしたちは、 一つの家族!  ミンダナオ子ども図書館は、 戦争で避難民になって、 道脇や空き地で、  木の枝を建てた上に ヤシの葉を置いて屋根にした、 小屋とも言えないような下で、 表情も失っている子どもたちを見て、  「いくらなんでもひどすぎる、 何かできないだろうか?」 と思った時に、  「読み語りをしてあげれば、 少しは元気なるのではないか」 という思いから始まった 活動だった。  それまで、 ボランティアなど 全く関心がなかったけれど、  「みじめな子どもたちを助けたい」 そういう思いから、 現地の若者たちと始めた活動だ。  その後、 病気の子がいるので 置いておけず、  なんと当時、 16,7歳の若者たちが、 フィリピンの特別非営利法人資格をとり、  病院に連れて行ったり、   親が死んで孤児になり 学校にも行けない子たちに スカラシップを与えて、   そのなかでも、 現地に置いておけない 子たちを引き取って、 孤児の生活できる施設としても 活動しはじめた。  ミンダナオ子ども図書館の 庭で遊ぶ子どもたち   バライバライ遊び! 家を作って遊ぶ子たち。   ここから家族の気持ち、 友情の気持ちが培われる。  家を建て・・・  小さな子たちのために、 たき火をして、  お料理をする お母さんの役目。  普段の食事も、 毎日、子どもたちが 4時半に起きて、  薪で作っているから お手の物!  実の娘の姿も見える。  いっしょに育って、 友情を心底 体験しているから、  仲間たちから 生きる力をもらっている!   妖精の家の岩で 語り合う子どもたち。  妖精の話をしているに 違いない!  親が死んだり、 殺されたり、   家庭が崩壊して バラバラになったり、   様々な悲しみを体験した 子たちだけれど、  わたしたちは、 MCLで 皆兄弟姉妹!   イスラム教徒も キリスト教徒も 先住民も、 皆一つの家族!   季刊誌『ミンダナオの風』 新年48号から抜粋  夕暮れの、 電気も無い、 マノボ族の集落。  でも子どもたちは、 学校鞄をおくと 、 みんな家から飛び出してきて 、  ゆうぐれまで、 なかよく遊ぶ。  伝統的なハンカチおとしや、 おにごっこ 後ろの正面、だーーーれ!  バスケットだって、 ただのボール遊びさ。  学校の体育館やコートでする、 サッカーや野球は 大人が作ったルールのなかで 勝ち負けを競い合うゲームにすぎない。  遊びは、 楽しみながら 友情をつちかうもの。  学校でも幼稚園や保育園でも無く、 野原や森や 路地裏といった、  家や学校の 壁や垣根の外側の ちまたと呼ばれる場所でするものさ。  そここそが、 ぼくたちの自由な空間! イスラムの子どもたちも同じ!  こうした場所でこそ、 ぼくらの心は解放されて 、 競争原理からも自由になって 、  家庭や教育からも 解き放たれて 、  真の友情と社会性を 培う心が養われる。 友情と愛こそが生きる力!  子ども時代に、 ちまたでの友愛体験を持てずに、 勝つことばかり考えて、 育った大人は恐ろしい?  日本では、 ちまたで遊ぶ子どもたちの姿を 見なくなって久しい。  ミンダナオの子どもたちと、 日本の子どもを比較すると、 ちまたでの遊びの欠如、  真の友愛体験の欠如が 生きる力を喪失させて、  自殺と引きこもりを 生んでいるように 思えてならない。  お金と物は豊かでも、 日本の子供たちがかわいそう!  何ができるだろうかと 考えたときに  訪問者の受け入れ以外に、 何ができるだろうかと 考えたときに、 思い至った可能性のひとつは、  絵本をはじめとして、 児童文学や文化論の執筆を ふたたび始めること。    編集者時代からやってきた講演で、 絵本体験や昔話論の話に、 ミンダナオの子どもたちから学んだ、 遊びやちまたの大切さ、  妖精や見えないものとの交流の 重要性を加えて、  新たな気持ちで 講演を再開することでした。

|

日本の子どもや若者たち、 中高年の方々との かけはしを作る試み  MCLの若者たちが、 現地法人の資格をとって 正式に活動しはじめたのが2001年。 あっという間の10数年!  その間、 次々と勃発する戦争や 限りなく広がる貧困地帯で 困窮している子たちを前にして、  ミンダナオの子どもたちの 支援救済のみ視野に入れて 活動するのが精一杯! 現地での日本人は、ぼく一人。  訪問者が訪れますと、 頭を日本語に 切り替えるのに しばらくかかるような状態でした。  しかし、最近になって、 池上彰さんのテレビ東京 「なぜここに日本人」 で紹介された頃から、

支援者になってくださっている 中高年の方々が、 MCLを訪れて、  現地の子どもたちに感動され、 逆に生きる力を得て 帰られる姿を 見ると同時に、  自殺や 引きこもりの多い 日本の子どもたちの 心の現状を知るにつけて、  さすがに日本の人々、 とりわけ青少年たちを、 放っておけない 気持ちが強まりました。  また、 MCLを訪れられる 日本の方々の想いに 答えるためにも、  貧しくとも 生きる力にみちあふれ、  明るい笑顔の ミンダナオの子どもたちの姿を つたえ語り、  若者たちや 皆様方とともに 考えることによって、  微力ながらも 何か出来ないかと 思うようになりました。  日本の人々を 受けいれるために  日本の人々を 受けいれるためには、 日本人が 僕一人では難しく、  日本人スタッフが必要なことは、 わかりましたが、 利益が絡んだお客様接待や スタディーツアーと 組み合わされてしまうと、  素朴な家族としての 雰囲気が、 失せていくことも感じられ、  紆余曲折の結果、 MCLは、 利益目的の スタディーツアーはやらず、  宿泊費なしで、 お客様としてではなく、 住んでいる子たちも、 家族として迎えることにしました。  日本人スタッフも 宮木梓さんが入ってくださり、 長年のネグロスでの シスターのもとでの有機農業の体験もあり、  素朴な家族としての ミンダナオ子ども図書館を よく理解してくれています。  2021年には、 梓さんは、 赤ちゃんんを授かりました!  奨学生の 学業ストップの 現状と悩み  気になるのは、 今年後半になって、 MCLの奨学生に、 ストップする子が急増したこと。  その原因が、 転居して 行方がわからないケースの激増。  学校に教材を届けたり、 授業料の支払いに行くと、 奨学生はすでにいず、  先生も、 どこに転居したかがわからない、 とおっしゃる。  特に、 イスラム地域に そうしたケースが激増した。  考えられるのが、 2015,6年の選挙の時期に 起こると言われている、 大規模な戦争。  それを恐れて、 今のうちに親戚などをたどって、 現地から脱出しているように思える。  来年は、戦闘地域を逃れて、 安全なMCLに 転校したいという イスラム教徒が増えるだろう。  円安で、 経済的に大変で 悲鳴を上げているのだけど、 ヤレヤレ、がんばらなくっちゃ。  スカラシップをストップする場合は、 支援者に宛てて 「お詫びの手紙」を書くことが、 義務づけられているのだが、  家族ごと 行方がわからないケースが多く、 スタッフも困惑し  日本人スタッフの梓さんも、 支援者にどう 説明しお詫びしたら良いのか 、  途方にくれるしまつで、 見ていて かわいそうになる。  支援者の皆さん、 本当に残念です。 わたしたちもサポートしきれず、 すみませんでした。  もう一つの理由が 妊娠と結婚  若者たち、 特に大学生がストップする もう一つの理由が、 妊娠と結婚だ。  この点に関しても、 こちらの若者たちの 心を察してもらうために 、  少し状況を 説明したほうが 良いだろう。  以下は、まずは、 日本人スタッフ梓さんの 支援者への 心のこもった手紙の抜粋!  「大学生を奨学生に選ぶときは、 高校生から大学に入るときも、 本人のスクリーニングをしています。  特に4年制のコースの場合は、 成績も良く、 大学での勉強に関心があるのか、 将来の夢なども含めて 直接面接をして決めています。  面接の時は、 真剣に勉強するつもりでも、 大学3年生くらいになると、 妊娠する学生が増えてくるのは、 現地スタッフも困っているようでした。  2か月に1度の 学生総会の際にも、 繰り返し気を付けるように 話しているのですが、  こちらの子どもたちは、 情熱的な子どもたちも多く、  恋愛に飛び込んだまま、 結婚していく 子どもたちが少なからずいます。  そうなると、 奨学金を停止しなければならないし、 保護者もがっかりするし、  本人の経済状況では 大学を続けることは 不可能ですが、  やはりそれでも 愛の力になかなか打ち勝てず、 大学を止めてしまうそうです。  それから、 避妊について 日本ほど知識がなく、  カトリックの国なので 中絶が 禁止されていたり、  宗教的理由でなくても 授かったら産む、 という意識があります。  若いカップルの場合でも、 両親や兄弟たちに助けてもらって 赤ちゃんや子どもを 育てることができるので、  日本のように 若すぎて世話ができないから、 という理由で、 中絶することは考えられません。  また、 あまり成績の良くない子や 勉強に関心が無い子どもたちの場合は、  途中で止めることのないように 短期コースや スキルトレーニングを 勧めているとのことでした。」  とにかく、 最大の理由の一つが、 こちらの若者たちの強い心の情熱、 そして愛情の強さと真剣さ!  とにかく、 恋愛は最高の夢で、 結婚は最高の理想!  そのことは、 こちらでの自殺の原因が 、 日本のように 孤独死や閉じこもりではなく 、  恋愛の崩壊と、 結婚を反対されて、 手をつないで心中すること! からもわかる?  こちらの子たちの 結婚観と妊娠観・・・  まずは、 こちらの子たちの結婚観、 妊娠観の日本との違いから・・・  こちらでは、 先住民族の子たちの場合、 14,5歳から結婚することが多く 、  16,7歳になると、 結婚適齢期を 逃してしまいつつある・・・ という意識が生まれる。  20歳以上になり始めると、 日本での 30代を超えたような意識で、  仕事で兄弟姉妹を支えるという、 なにがしかの強い意志がないと、 不安になるようだ。  そうした意味で、 大学生は、 順調に進学して20歳で卒業!  しかし、 新しい制度では  しかし、今まで小学校を卒業すると、 ハイスクールが4年の後に、 日本より2年早く、 大学に入れたにもかかわらず、  来年から始まる新しい制度では、 ハイスクールの4年間が、 ジュニアハイスクールに、  さらに新しく シニアハイスクール 2年が加わって、  18歳で大学受験。 大学卒業は、 日本と同じ22歳!  これはもう山の子たちにとっては、 結婚適齢期を、 完全に逃がしているという、 焦りを感じる年頃。  とりわけ、 学業を幼い頃受けられずにいた 子たちの場合は、 さらに年齢が上になり 、  それを考えると、 帰郷したときに 幼馴染の彼氏を見つけて、  そのまま妊娠、 結婚した方が、 幸せになれる と思う気持ちもわかる。   結婚のための 第一ステップが妊娠  興味深いのが、 結婚のための 第一ステップが妊娠!  カトリック教会の主催する 結婚前の準備教室に 出たことがあるが、  40組ほど来ているカップルの、 なんと8割が 妊娠していた!  ある人曰く、 「妊娠してから結婚した方が良いよ。 子どもを産める体かどうか、 わかるからね。」  妊娠して 子どもを産んで、 家族を作ることが、  ある意味では、 仕事や勉強以上の夢であり 理想なのだ!  また、結婚は法律では、 17歳以上と定められている。 そこで、内輪の家庭結婚で 14,5歳で結婚して、  18歳になって 子どもを連れて 教会で結婚式を挙げて戸籍を入れる・・・! それはそれで、いいんじゃない!  特に極貧で親もなく育った、 MCLの子たちにとっては 、  小学校を卒業するのも 不可能なのに、 大学まで 行けただけでもすごいこと。  それならば、 せめて大学をがんばって 卒業したら良いのにと 思うのだが、  ミンダナオで 大学に行けるのは、 30%ほどの 富裕層の子息たちだけ。  そんな子息たちと恋に落ち、 結婚を申し込まれたら、 それこそ夢のまた夢が、 実現したようなもので、  卒業も忘れて、 舞い上がってしまうのも わかる気がする。  幸せな人生を 始めてもらえれば、 それでうれしい  僕は、とにかく MCLの子たちは、 極貧のさらにマイナスから 来た子たちだから、  人並みに 幸せな人生を始めてもらえれば、 それでうれしい、 と考えている。  それだから、 スカラシップをストップしても、 孤児故に、僕が親代わりで 結婚式に参加するし 、  「子どもが生まれたら見せにおいで! 大変な状況になってしまったら、 かけこんでおいで!」 と言って、 祝福して送り出すようにしている。  彼らにとって妊娠は、 「避妊に失敗した結果」ではなく 子どもを産むことは、 彼らのあこがれなのだ!  たとえ結婚できずに 母子家庭になっても、 結構、 幸せに子どもと過ごしているし 、  親戚や親などが、 子育てを手伝ってくれる。  私生児に対する偏見も、 母子家庭に対する偏見も 、 離婚に対する偏見も、 再婚に対する偏見も、  年齢の格差に対する偏見も、 ほとんどないのが 不思議な事の一つ。  彼らの妊娠観は、 妊娠=結婚を手に入れた! 子どもを産んで 家族が持てる幸せへの一歩!  ただ大変なのが、 わたしたちで、 それをどう支援者に 説明し伝えたら良いのか・・・ヤレヤレ     |

||||||||||||||||||||||||||||||||

今後も力をいれて、行わなければならないこと |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

1)平和の祈り ピキット要塞跡とマノボの洞窟 日本人の戦没者の遺骨の調査 2)マティ市の方へ分館 貧困の先住民の救済支援 3)医療プロジェクトの充実 4)保育所の補修と管理 5)自然農法による農業支援 6)日本そしてアジア・世界を視野に入れた若者、家族の支援 7)文化プロジェクト |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

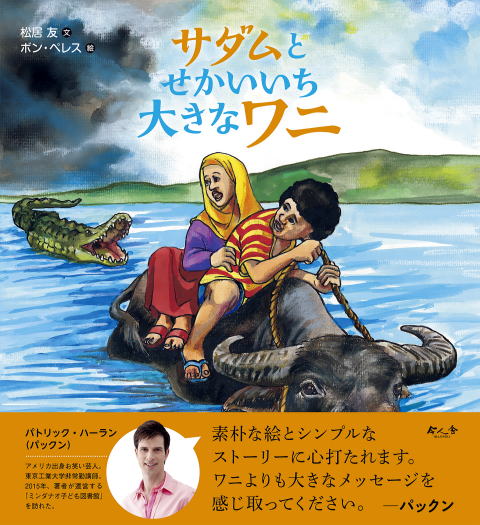

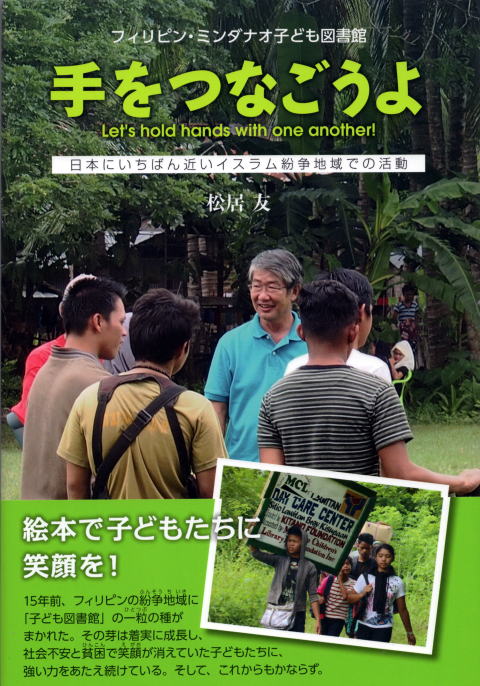

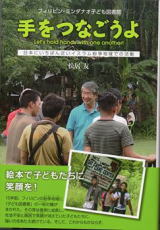

| ag9 ミンダナオ子ども図書館を始めた理由 ドンボスコ社発行:月刊誌『カトリック生活』より抜粋 詳しくは拙著『手をつなごうよ』(彩流社)  |

|||||

|

|

|

|

||

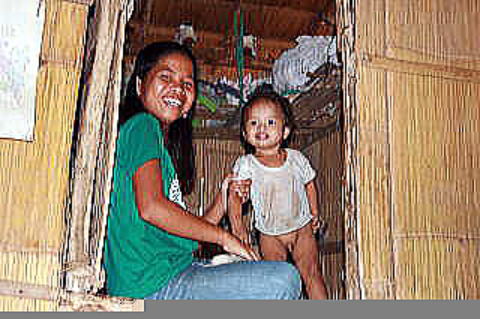

ミンダナオ子ども図書館を始めた 直接的なきっかけは、 キダパワンの司教館に 泊めていただいていたとき、 ロムロ・バリエス司教に誘われて、 現地から一時間ほど 西へ行ったイスラム地域、 ピキットの避難民キャンプを見たときだ。  現地は、 国際停戦監視団でも 容易には活動できない高度な危険地域。 今でこそミンダナオ子ども図書館は、 スタッフも僕も、連日のように 現地に深く入り込んで活動をしているが、 当時バリエス司教は、 同行する外国人である僕たちに 「絶対に車から離れないこと」を約束させて 現地に向かって出発した。  車が大湿原に流れ込む大河、 プランギ河を越えたとたん、 避難民が増え始めた。 着の身着のままの姿で、 テントどころか、 木の枝を立てた上に ヤシの葉を葺いた下で生活している。 しかもその数が半端ではない。 見渡す限り地平線まで避難民なのだ。  2000年に米国とフィリピン軍との 合同演習(バリカタン)という名の実戦で、 数十万の避難民が出た上に、 二〇〇三年テロリスト掃討作戦で 空爆まで含む戦闘が起きた。 死体を埋める暇も無く、 河に流したという。 それがこの膨大な避難民だった。  |

さすがにショックだった。 何故このような事が起こるのか という疑問もさることながら、 何よりも悲しかったのは、 快活なフィリピンの子どもたちが、 まったく笑顔を失っているどころか、 表情すらないことだった。  いくらなんでも、 これはあまりにもひどすぎる。 何か僕に、出来ることはないだろうか。 そう思ったときにとっさに浮かんできたのが 「読み聞かせ」だったのだ。 子どもたちを前に、 絵本などの読み語りをすれば、 トラウマも消え元気になれるはずだ。  さらに、避難民のキャンプに、 病気の子どもがいたので、 ポケットマネーでも良いから 病院に運びたいと、現地の人に話したら、 「どこのNGOに属しているのか?」と聞かれた。 「どこにも属していない」と答えると、 「NGOに属していない者は ここでは活動できない」と言われた。 強い、怒りがこみ上げてきた。 目の前にいる子どもを助けることも許されない! イエスは、NGOに所属しながら、 病人や貧者を救ったのだろうか!  当時、五名の若者たちを 学校に行かせてあげていたが、 彼等に相談すると 「私たちで、法人資格を取ってみる」と言って、 当時高校生だった若者たちが、 半年で許可を取ってしまった。 彼等は今、有能なスタッフとして活躍している。 ボランティアなど全く関心がなかった僕が、 NGOにはまってしまったのは、 子どもたちへの愛からだった。  |

||||

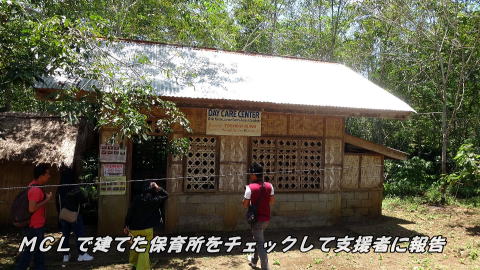

hoiku 全保育所を調査して 修復を開始! |

||||

|

|

|

|

|

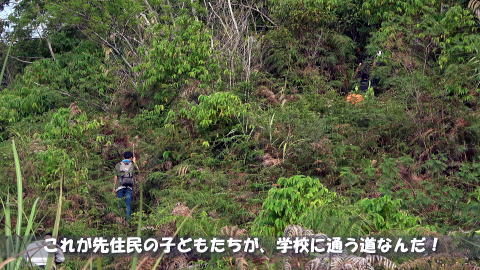

ch18 2021年に ミンダナオに帰省後、 全保育所を調査して 修復を開始!  2020年現在は、 ドアが一つ、トイレが一つの 簡易保育所は、建てなくなったが、  政府が、小学校と併設された幼稚園か、 保育所を出なければ、 小学校に入れないとした当時は、 貧しい山岳地帯の集落では、  資材の運搬でも、 集落の経費では、とても建てられず。  当時は、何百という村々が、 大樹の影な 外で保育をしている状態であり、  「小規模な簡易保育所でも良いから、 とにかく建てて欲しい」という、 福祉局からの要請に応えて実行!  現在では、 ドアとトイレが二つあるスタンダードが基本だが、  保育所の無い村々は、いまだに実に多い!  急速な需要に応えるために 2020年現在、すでにMCLでは、 80棟ほどの保育所を建てているが、  5年から10年が経過すると、 土台は良いものの竹壁に傷みが入り、  トタン屋根にも、 サビが目立ちはじめる!  2019年の地震被害のために、 土台が崩れている保育所もある。  地震被害地以外の保育所は、 セメントの土台はしっかりしているものの 竹壁が破損がひどく、  村で修復する規定だが 貧困村では、修復もままならない。  保育所を毎日使う かわいい子どもたちの 事を考えると  集落の責任ではあるものの 放っておくことが出来ず、  2021年に松居友、エープリルが 娘二人とミンダナオに帰省後、 全保育所を調査して、 建てた保育所は、MCLが、責任を持って、  竹壁等を修復し、 コンクリートの土台と 下壁をピンクに塗装し、  屋根のサビの修復と ペンキ塗りを 松居友を含めMCLスタッフや村人、  そして日本からの訪問者の 若者たちとも一緒に、 順次修復を実行していきます!  以下の映像では、 日本から訪問してきた若者たちが、 山の保育所のペンキ塗りを している場面が出てきます!   映像を見たい方は、上をクリックしてください!  これが先住民の子どもたちが、  学校に通う道なんだ!  小さな子では、 あんな遠くまで通えない!   だから、ここに MCLで保育所を建てたんだね!    |

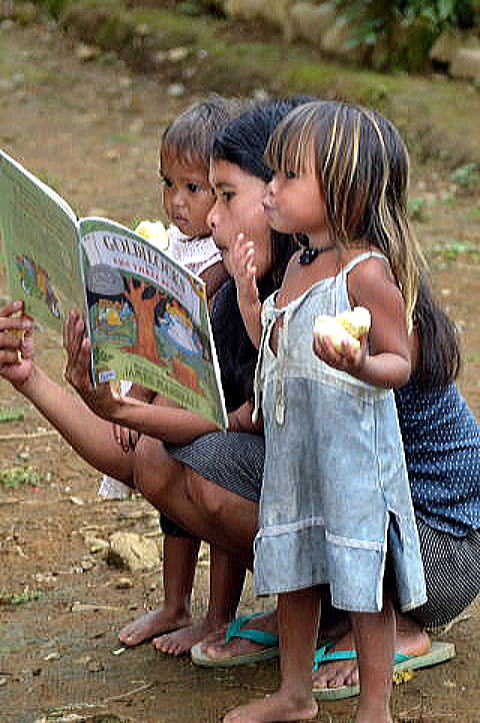

保育所 デイケアセンターまたは プレスクールの問題!  保育所は、現地ではデイケアセンター またはプレスクールと呼ばれており、 小学校就学前の4歳から 5歳の子どもたちが通う施設。  日本の保育所のように 遊び中心の子どもを預かる施設ではなく、 就学前にアルファベットや簡単な算数などを 2時間ほど教える場所。  2006年よりフィリピン政府は、 小学校入学前に幼稚園に入ることを義務づけた。 理由は、アルファベットも知らない子が 小学校に入学すると、 先生の指導が面倒になるため。  幼稚園は、おもに小学校に併設されるが、 山の集落や湿原の子どもたちは、 遠くて歩いて通えない。  そこで、集落単位で保育所を建てて、 そこで学んでも良いことになった。  建物は、バランガイ(村)単位で 建設することになっている。  4~5坪ほどの簡便なものでよく、 3っつのランク付けがされている。 A:木造で竹壁。草葺き屋根。  B:コンクリートブロックの基礎で竹壁。 トタン屋根。  C:全体がコンクリートブロック。トタン屋根。  Aタイプが最も安価だが、床は土のままで、 屋根がトタンでも、 竹壁の下部に腐りがはいりやすい。  Cタイプは、壁もコンクリートで長持ちするが、 高価であり、子どもの数が多く、 学校の教室のような大きなものだと良いが、 山の村の一室の部屋では、 熱帯の日差しの下では蒸し暑くなる。  ミンダナオ子ども図書館では、 町に近い地域では、 上下の写真のようなコンクリート製を推薦するが、  町に近く、電気も通っており、 子どもの数が多く経済的のも豊かな地域なら クーラーや扇風機も設置できて良いが、 電気もない極貧地区では、扇風機も置けない!  そこで、現地からの要望もあり、 MCLの優先的活動地域である 山や湿原などの貧困地域においては、 基礎がコンクリートで腐ることなく、  壁と窓は竹で涼しく 現地の気候に適していて、 値段もそこそこのBタイプを推薦している。  教室の中には、黒板を置き、 子どもたちの人数に合わせて 机とイスも設置する。  机とイスは、プラスティックだと すぐに壊れて山では、修復が出来ないので、 あえて木の机をMCLで作り、 イスも現地で修理のきく竹イスにしている。  開所式の時は、MCLの子どもたちと 現地の子どもたちといっしょに、 奨学生たちが、読み語りを行う! 下の写真は、山の保育所で読み語りの 踊りを踊るMCLの奨学生たち

|

|||

| amA | |||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

| 日本での5年と今後のMCL 家族や娘のことも含みますが、 若い世代を(娘も含めて)世に送り出すことが、 今後のフィリピンや日本 そしてアジアを始めとする世界にとっても 大切であると考えて、思い切って掲載いたしました。 これからの20年、 現地で新たな活動を始めようと決意しています。 今年2020年67歳、ミンダナオに永住ですね。 よろしければ、皆さんもいらしてください、 一緒にやっていきましょう!  |

|

||||||

娘たちは、まったく日本語がしゃべれずに、 東京の杉並の公立小学校6年と4年に入学。 そのときは、半年もたないだろうと思ったけれど、 私も先生も驚いたことに、 「言葉が通じなくっても友達ができたし、 給食のお手伝いもやれるし、楽しいよ!」と、 何と去年長女は、 近くの杉並区の公立中学を卒業しました。 4年間の滞在で、 まったく話せなかった日本語はペラペラ!  しかし、特に漢字の読み書きだけが難しく、 英語では杉並区のスピーチコンテストで受賞し 来年は、全日本大会に出たらと言われたものの 日本の高校の受験合格は厳しいとのこと。 本人の希望もあり、 中学卒業後は、来日前に一年間通った、 フィリピンのダバオの 日系人会のミンダナオ国際大学付属の ジュニアハイスクール(4年制)にもどり、 今年2020年の春には、ジュニアハイスクールを なんと、成績優秀で表彰されて卒業できました。   次の2年間のシニアハイスクールは、 ミンダナオ国際大学にもいけるのですが、 「小児科医になって貧しい子どもを助けたい!」 という夢と思いから、 ダバオの私立病院であるサンペドロ病院付属の シニアハイスクールに合格し、そこに行きます!  フィリピンでは、 すでにシニアハイスクール(2年制)から 専門コースを目指した勉強を始めて、 大学の希望コースを受験します。 大学の年間授業額も、公立で年間8~10万円。 私立でも、15万~20万円です。 サンペドロの医学部でも年間20万円なので、 妻と私の合わせて月給12万円の給与でも、 なんとかやれそうです。  次女は、今 東京の杉並区の公立中学2年生で、 今年3年に!本人曰く、 「日本語がまったくわからずに、 日本の公立小学校の4年生にはいって、 確かにいじめもあったけれど、 すぐに友達も出来たし、 給食のお手伝いもできて、楽しかったよ!」 小学校の校長先生も娘たちには、ビックリ!  「それにしても、なんであんなに、明るくって しかも、姉妹で仲良しなんでしょうかねえ・・・! 友達や家族で助け合えるからこそ、 辛くてもここまで来られたんでしょうね。」 別の方も、驚かれます。 「姉妹であんなに仲が良いって、 日本じゃちょっと考えられないですよ!」   今次女が行っている中学の先生曰く、 「男の子に、いじめの言葉をふっかけられても、 娘さんはピシッと言い返して、 男の子たちがビックリ! 男の子たち曰く 『マイカちゃん、怖い!』だそうです。 どこであんなに しっかりした性格を得たんでしょうね・・・」  わたしが、 「小さいころからミンダナオ子ども図書館で、 おおぜいの子たちに 面倒を見てもらって一緒に遊んで、 やがて小さい子の面倒を みてあげたりもしてきたからでしょう・・・」 と言うと、 「やっぱり子供のころは、 子供たち同士で、 思う存分遊ぶことが心の成長ですね。」  彼女も日本語はぺらぺら、 英語、タガログ、ビサヤ語もペラペラで、 杉並区の英語スピーチコンテストでも受賞! BTSにはまっていて、 将来は韓国語を勉強したい! デザイナーになりたい! 絵や文の表現力もすごく、 これだけ見事にコミュニケーションがとれれば、 将来仕事も大丈夫?  日本でも公立の小中の良さは、 近くに友達が住んでいること! 家にも遊びにこれること! 公立も中高一貫教育で、 高校受験をなくせばいいのに???   日本にもどって5年間、 日本の様子を観察して、 統計では自殺や引きこもりの子が多いので、 青少年の表情もみて、 最初は本当に心配しました。 ミンダナオ子ども図書館に来た若者たちは、 現地の子どもたちに囲まれて、 ほとんどの子たちが感動して泣き出します。  「日本の生活は、壁ばかり作って孤独だよ! ここに来たら、壁が壊れて、涙が止まらない!」 フィリピンの青少年の自殺率は、アジア最低!  |

講演会でも、終わってサイン会をしていると、 突然目の前で泣き出す母親がよくいます。 孤独な中での子育てが、つらいのでしょう。 5年前に東京の杉並に来た頃は、何しろ、 公園やちまたで、 子どもたちが遊んでいないのでビックリ!  私の小学校の担任である無着成恭先生は、 伝統的な外遊びをすすめてくれたし、 お昼ご飯を食べているとやってきて、 童話も読んでくださった。第二の父親!  杉並の荻窪に生まれ、 高井戸や久我山で育ち、 学校が終わって外へ出てからが、 遊びの本番! 井の頭公園でザリガニをとったり、 木や崖を登ったり。 高井戸駅の土手で、 ツクシを摘んで食べていた、 わたしの子ども時代と全然違う!  しかし、東京の杉並に限ってみていると、 おどろくべきことに、 ここ数年前から、公園で子どもたちが、 時には暗くなっても、 沢山遊ぶ姿が見えるようになった。 木登りもしている! 凧あげもしている! おそらく学校で先生方も、親子が集まると 積極的に子供の成長にとって 外遊びが大事なことを語っているようだ! 休みの日には、家族が集まって、 井の頭公園でもござを引いて食べたり、 子供たちは川でザリガニとったり! 昔のぼくが子供時代の 環境にもどりつつある? これだったら、子供も育つ!  日本を見ていると、最近感じるのが、 今の青少年や20.30代の 若い世代には期待が持てそう! 結婚しても、 お父さんが赤ちゃんを胸に抱いたり、 乳母車を押したり・・・ 仕事場や経済的な 厳しさもあるとは思うけれど、 本来「何が大切か!」を、改めて感じて 新しい生き方を模索し始めていると感じる。  思い切って日本から飛び出して、 先進国ではなく、 昔ながらの生活が残っている アフリカやアジア、隣国の中国や韓国にも 飛び込んでいく若者もいる! 日本も次第に、若い世代に交代していけば、 子どもが幸せに育っていける社会を、 作っていける気がする。  「子育て社会」ではなく、 昔の日本の社会のように、 また、ミンダナオのように、 放っておいても「子育つ社会」。 ミンダナオ子ども図書館を 訪れる若者たちが、 現地の子どもたちに会って、 何が大切かを感じていく様子がまぶしい。  娘たちと妻といっしょに、 来年の春からはミンダナオにもどり、 80人の我が子のような子たちと 一緒にこれからも、 生涯過ごしていく予定です。  それと同時に、ミンダナオ子ども図書館を 地元の子どもたちだけではなく、 日本の青少年や訪問者にも、 宿泊費なしで開放して、 落ち込んだり迷ったりしている若者たちが、 心を癒やし 未来への生きる夢と希望を学べる場所に、 していこうと考えています。  サイトも、単なる報告ではなく、 青少年たちにも、 現地の子どもたちの表情や 私の体験してきたことから、 何かを感じてもらって、 たった一人の日本人でも、 どのようなことが出来るかを 知ってもらって、  引きこもった日本から、 世界に飛び出すきっかけに してもらえればと思います。 そして、これからの日本を 「子どもが幸せに育つ社会」 にしていってもらえたら、とおもって、 制作し公開していこうと思っています。  以下は、 訪問した大学生の感想です 貴重な体験をさせていただいて ありがとうございました。 村の子どもたちは 裸足や上の服しか着てない子がいて、 日本との違いを見ることができました。 学校が遠すぎることや 家庭の事情で学校にも 行けない子どももいて、 私たちが日本で送る生活を当然のことと、 思ってはいけないと思いました。 だからこそ、MCLにいる子どもたちは、 学校に行けることを、 幸せに思ってるのではないかと感じました。  日本の子どもは自分のことばかりで、 周りを見ていない人が、 多いと感じていました。 MCLの子どもたちは他人のことを気遣い、 親切にできる子どもたちばかりでした。 いつも元気で明るくて幸せそうに笑っていて、 私まで元気になれました。 日本でもフィリピンの現状を 多くの人に知ってもらい、 そのような子どもたちの支援者が 増えてほしいです。 そのためには、 実際に行った私たちが啓発活動をしたり、 支援者を募っていかなければいけないと思いました。  |

||||||

| jm 日本の子どもミンダナオの子ども 松居友 |

|||||

| 以下の原稿は、 ミンダナオ子ども図書館が隔月に発行し 支援者の方々にお送りしている 機関誌『ミンダナオの風』2015年の新年号 から転載した原稿です。 購読料として自由寄付をわずかでも送って下さり 支援して下さる方々に、お送りしています。 ご希望やご質問があれば、 現地日本人スタッフの宮木梓さんに メールしていただければ幸いです。 mclmindanao@gmail.com |

|

||||

日本の子どもミンダナオの子ども

比較することは、 あまり好きでは無いのだけれども、 日本の子どもたちと ミンダナオの子どもたちを比べてみると、 生きる力は圧倒的に ミンダナオの子どもたちが優っている?  生きる力って、何だろう。 厳しい競争に勝ち抜くこと? 他人をけおとしてでも、 自己実現を成就すること? リーダーになって人の上に立ち、 指導力を発揮すること?  ミンダナオの子どもたちは貧しくて、 三食たべることすら大変で、 場合によっては 小学校を卒業することも困難だから、  社会的に高い地位について、 指導力を発揮しようと 夢見ているようにも思えないし、 他人をけおとしてでも競争に勝ち抜いて、 自己実現しようとしているようにも思えない。  早朝に、父さんと母さんが、 山に仕事にでかけるときには、 長男は親につきそって、 力仕事にいっしょにいくし、 長女は末の赤ちゃんを背に抱いて、 終日子守。  次女は、 料理と家の掃除。 三女や次男やその下の子たちは、 水くみや森での薪探し。  それがおわると 子どもたちは協力して、 タライのなかにたくさんの洗濯物をいれて、 はるかしたの川や沢にまでおりていって、 洗濯したりしてすごす。  そんなわけで、学校に行けるのは、 兄弟姉妹のなかでも、 5番目ぐらいの妹が多く  (男の子たちは力仕事)、 家族みんなで働いて、 一人でも小学校を 卒業させようとこころみる。  そんなこともあって、 MCLのスカラシップに 応募しようとする子たちの、 応募理由の99パーセントは、  「自分が学校にいって、 少しでも良い仕事について、 両親を助けたい。 妹や弟を、 学校にいかせてあげたい・・・。」  そんな貧困状況なら、 人生に夢も希望もなく、 さぞかし気持ちが暗いだろうとおもうと、 それが全く逆で、  訪問した日本の若者たちも びっくりするほど、 表情はゆたかで明るいのだ。  川に洗濯にいくときは、 村の他の子たちもみないっしょ。 おしゃべりしながら楽しくやるし、 干しおわったら川に飛びこんで 遊びながら自分を洗濯!  料理も、蛙をとったり煮こんだり、 ごちそうの鶏をつぶすことから、 芋掘りも おしゃべりしながら楽しくやる。  MCLでも、 料理をするのは子どもたち。  朝4時半には起きだして、 みんなで楽しく食事をつくり、 その後は、掃除や洗濯、 庭いじりから野菜そだてまで、 みんなで楽しくやっている。  そのような子どもたちの姿を 目のあたりにして、 日本から訪れた人々は驚く。  「孤児だったり、 問題家庭の子たちだったり、 戦争やアビューズなど、 背景をきくと想像を絶する状況から きた子たちなのに、 なんでこんなに明るいの?」  ミンダナオの子たちの特徴は、 困難におちいっても、家庭が崩壊しても、 親が戦争で殺されたり、 貧困で家族が崩壊して たとえストリートチルドレンになったとしても、 自殺したり引きこもったりすることなく、 笑顔をわすれずに生きていくこと。  逆に日本では、 子どもや若者の 自殺や引きこもりがまんえんしている。 子どもだけではなく、 大人や老人の自殺や孤独死もおおい。  講演会で日本にゆくたびに、 人々の顔が暗くけわしくなるばかりか、 東京ではたえず電車が停車して、 人身事故が報告される。 理由はなんと、飛び込み自殺!  地方は地方で商店街は閉鎖して、 街に人通りがまったくない。 公園ですら 子どもが遊んでいるようすもなく、 本当にさびしい世界になってしまった。  急速に子どもの数がへったということは、 少子化政策が、 成功したという事だろうけど、 結婚した大人の視点からみるならば、 子どもを産んだとしても、 保育所にあずけて 育ててもらうのがせいぜいで、  我が子が 幸せに成長できる環境が、 ちまたにないことが実感されて、 生まない方がましだと 考えているせいだろう。 結婚を望まない若者たちも激増している。  さらに追い打ちをかけているのが、 教育費と医療費の高騰だ。 子どもが幸せに成長できない社会、 楽しくそだっていく事が できない国に未来はない。 なぜなら、子どもこそ未来だから!  ミンダナオは、 たしかに貧困率が高いし、 戦争などの問題もあるのだが、 子どもにかんしていうならば、  町でも山でも農村でも、 子どもを見ない場所はないし、 しかも明るく生き生きとしている。 この違いはいったいどこからくるのだろう。  ミンダナオに 足をふみいれてから15年、 MCLを設立してから11年。  戦争や作られた貧困のなかで、 あえぐ家族や子どもたちを見て いたたまれずに、 読み語りと同時に、 教育、医療の活動をおこなってきたが、  それにつけても 近年気になりはじめたのが、 日本の子どもや若者たちの心の病や、 子育てに悩み苦しむ 母親たちの切実な告白。  精神疾患の問題は、 子どもや若者たちだけではなく、 出社できない中高年から、 一人暮らしの老人たち、 ひいては貧困の中に取り残された 母子家庭にまでおよんでいる。

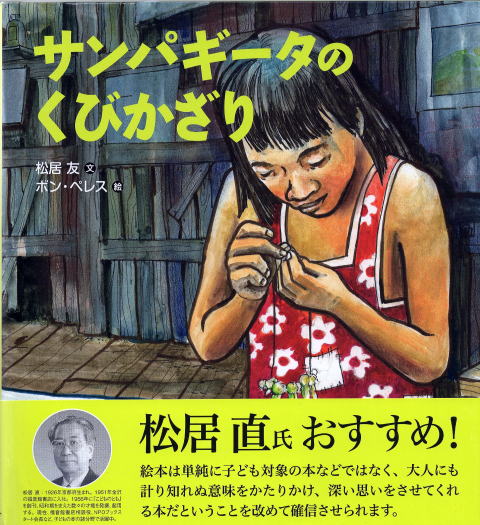

かつてやっていた 絵本や童話や評論の執筆も、 ミンダナオの子どもたちとの 出会いと感動に圧倒されて、 この一〇年ほど、 ほとんどせずに過ごしてきたが、  その間の日本人の心の変わりようには 唖然とせざるをえない。 今考えているのは、 「どうしたら日本の子どもたちに、 ミンダナオから 救いの風をおくれるか!」という事。  |

ミンダナオで再婚し、小学校の4年と5年の 実の娘を育てているが、  MCLで、親のいない子や崩壊家庭の孤児たち 90名あまりと いっしょに暮らしてきているせいか、 娘たちは放っておいても 実にのびのびとそだっている。  MCLにいると、 「子育て」という言葉がへんに感じる。 「子育つ」というのが本当で、 ちまたで遊び友情をはぐくむ体験があれば、 子どもたちは自然にそだっていくものなのだ。  「子育ての責任は、家庭にある。 特に母親の役割は大きい」 などという言葉に、 違和感を感じるのは、ぼくだけだろうか。  子育ての責任が、親や家庭にあるばあい、 親がいなくなったり 家庭が崩壊した子どもたちは、 どのように育ったら良いのだろうか。  また、子育ての責任は、 保育者や学校の先生にもある、 という考え方も、ここでは奇妙に感じられる。  もしそうだとしたら、 保育園にも学校にもいけず、 教育もうけられない僻村の子たちは、 育てられなかった子たちなのか!  先日、アジアの孤児施設をめぐっている 日本の人たちが、MCLを訪れた。 曰く「ここの子どもたちは、 本当に他の施設の子どもたちと ちがいますねえ。  施設にいながら、 こんな明るい子どもたちをみるのは初めてです。 なぜこんなに明るいのかなあ?」  ぼく答えた。 「ここは孤児施設ではないからですよ。」  ぼくは孤児院をつくろうとも、 施設を運営しようともおもったことは無いし、 他の施設をほとんど知らない。  ただ、困難な状況にある 一人一人の子どもたちをみるにつけて、 放っておけない、何とかしたい・・・。 そんな思いで活動してきたら、 自然とこんな形になってしまった。  もちろんここには、 母親役のスタッフたちもいるが、 彼らとてもとは奨学生で、 必要なときには、 助言や指示をあたえるものの、 不必要な干渉はしない。  子どもたちのとって大切なのは、 愛をもって見まもり、 ときどき抱いてあげたり 愛情のある言葉を、かけてあげること。  そしてなによりも大切なのは、 自由にのびのびと遊べる環境をととのえてあげ、 将来の夢をもてるように 導いてあげることだとつくづく思う。  まるで機関車が 煙を噴いて走りぬけるように、 高度成長期をひたすら走りつづけてきた人々は、 成長期がとまり、老齢化して、 自分の事は自分で出来なくなり始めると、 落ちこむどころか精神的にパニックをおこしはじめる。  「日本で自殺が多いのは、 個人主義が行き過ぎたからでは無いだろうか」と、 マニラの修道士が話してくれた。 「個人が尊重され過ぎる競争優先の社会では、 協調の心がうしなわれて孤独な人が増えていく」  自分の力で走れなくなった老人は、 施設のベッドにしばりつけられたまま 死をまつ以外に方法はないのだという。 それもお金があればの話で、 一人暮らしの孤独死も多いのだそうだ。

ミンダナオでは、MCLでも同様だが、 上のお姉ちゃんが下の子に、 「ねえ、そこのお店で お塩をかってきてちょうだい」といえば、 たとえ夢中で遊んでいる最中でも、 下の子はさっとたちあがり、 明るい笑顔で、「はい」といって買いにでかける。  お姉ちゃんがいったことに、 下の子たちは笑顔でこたえ、 ちっともいやな顔をしないのは驚きだ。 そのかわり、お姉ちゃんは、 きちんと下の子の世話をしてめんどうをみる。  もちろん、 お年寄りを一人孤独にほうっておくなど、 考えられない。  妻のエープリルリンの おじいさんもおばあさんも、 当時まだ小学生だった 彼女の膝のうえで亡くなった。  「自分の力できりぬけろ」という言葉への、 現地の子どもたちの返答は、 「でも、自分の力なんてたかがしれている、 みんなでやるほうが、楽しいよ。」  「自分のことは自分でやれ」への返答は 「一人で出来ないことなんて山ほどあるよ。 みんなで力をあわせるほうが大事だよ。」  「日本では、自殺する人が多いんだよ」というと、 子どもたちはびっくりして 「なんで自殺するの?あんな豊かな国なのに!」 「孤独で死ぬんだよ」というとさらに驚く。 「孤独で死ぬってどういうこと?」  MCLの子たちは、 親がいなくなって一人取り残されても 死のうとしない。 どこかで誰かが助けてくれるから!  一人ストリートチルドレンになっても、 必ず別のストリートチルドレンが やってきて言葉をかける。 「一人じゃさびいだろう! 俺たちの仲間になれよ。」  日本では、孤独な母子家庭がふえている、 という話をすると、 「近くの人たちといっしょに住んで、 いっしょに食べたら良いのに、なぜしないの?」  子どもの貧困が増えている話をすると、 「自分の家によんで、 自分の子にしたら良いのに。MCLみたいに!」 こういった言葉が、 自然にポンポン飛びだしてくる。  経済的な貧困で大変なのが、医療と教育。 でも日本もMCLのように、 医療と教育を無償にして生活を保障すれば、 子どもをたくさん産んでも、 何の問題もないはずだ。 それどころか、生活の喜びが倍増し、 地方も活性化するだろう。  ミンダナオのように、 子どもが学校を引けたら、親の職場に直行し、 職員もお客も大喜びで 子どもに声をかけてむかえたら、 親も子育てが楽しくなる。  MCLみたいに (地方都市の役所や銀行でもそうだが)、 職場に子どもたちがはいってきたら、 「・・・ちゃん。おかえりなさーい」といって、 母親の仕事机の横に、 ござをひいて昼寝をさせたり、  工場の修理工の後ろでも、 木の長椅子をおいて、 そこで妊娠中の奥さんが、 ごろ寝をしている風景があれば、 仕事場と家庭の壁もくずれて、 社会は生き生きとしてくるだろう。  個人と社会、家庭と会社、 保育園や幼稚園、学校と家にしか、 意識が向かない思考は閉じこもりの壁型思考だ。 その中間に存在する曖昧な場所、 「ちまた」こそが壁をときはなち、 人々の心を解放し孤独から救う場所。  ちまたで、子どもたちがおおぜい生き生きと 遊んでいる姿をみることがない国は、 本当にさびしい。  個人と個人の間に存在しつつ、 人をささえるのが愛だとすれば、 ちまたこそ愛と友情の空間。 妖精のように存在していても見えない、 友情と愛の力こそが、 人々を幸せにし、生きる力をあたえてくれる。  |

||||

|

|

||||

| iku 2021年に見た日本 子どもこそが未来だから、 イケメンよりも、イクメンに未来を託せそう!  |

|||||

日本に帰って5年間 娘を公立の小学校に通わせ まったく日本語を話せなかった 娘たちもペラペラ   その間、日本に滞在中、 ウイルスの期間を経て 日本の子どもたちや、  親子の様子を見ていると、 最初はちまたで子どもたちが、 まったく遊んでいなかったのに、  あちらこちらで、 子育てに大切なのは、 子どもたち同士で遊ぶこと!  そして、親同士が集まって 時には、ゴザをひいて おしゃべりをしたり食べる事!  つまり、学校でも家庭でも 保育所や幼稚園や仕事場でもない、 それを一歩出たところの第三の場所、 ちまたでの交流が大事な事に、  とりわけ若い世代が 気がつきはじめたようなのだ!!!  日本の子どもたちや青少年、 そして子持ちの親子も、  人生における 本当の幸せとは、 お金や物の追求ではなく、  まずなによりも大事なのは、 友情とそして、  愛だということに、 気づき始めている気がします。  |

|

||||

| 2021年に見た日本、 子どもこそが 未来だから、 イケメンよりも、 イクメンに 未来を託せそう! |

|

||||

|

|

||||

| hg NGOにとって寄付とは何か! 季刊誌『ミンダナオの風』 に寄せる思い! |

|||||||||||||||||||

季刊誌に関して、 さっそく以下のような ご返事をいただきました。  季刊誌の件 全て了解しました。 わざわざご説明いただき ありがとうございましたm(_ _)m  縁あって、 自由寄付をさせていただいた後に、 季刊誌が届き、 興味を持って拝読する中で 、  写真の子どもたちの、 生き生きとした表情と美しい笑顔が あまりにも素敵で 驚いてしまいました。  それと同時に 、 日本の子どもたちが失っているものを 突きつけられた気がして、 私たち大人の責任を感じました。  この子たちのような笑顔を目標に、 自分も自分の仕事(教職)を 頑張ろうと思いました。  あの笑顔、あの表情に出会えて 私の人生観が変わり、 その感謝の気持ちを、 スカラシップの支援という形で させていただいています。  今思えば、 表情の臨場感がしっかり伝わる 上質の紙での印刷の季刊誌だったからこそ ここまで心に残ったのだと、 改めて気づきました。  スタッフの方々は全てにおいて、 色々と考え尽くされて 一つ一つのことに 取り組んでいらっしゃると思います。  季刊誌の件は、全く異議なしです。 また現地の方のお心遣いも、嬉しく、 益々応援したくなりました。 これからも、よろしくお願いしますm(_ _)m T.S.匿名  季刊誌の 制作経費に関して  季刊誌が日本に届いて、 それを読まれた方から、 おおよそ以下のような 疑問が寄せられました。  それは、季刊誌が、紙質も印刷も、 他の団体の季刊誌よりも上等で、支援金が、 印刷経費に消えているのではないか、 と言う疑問です。  同様の疑問を、 前にも聞いたことがありますので、 重要なポイントとして、 お答えしたいと思います。  私も出版社にいたので、 季刊誌に関しては、 出発時点から 試行錯誤したことの一つでした。  とりわけ、 支援金をどのように使うかは 大きな問題で、  季刊誌にかかる 印刷代と発送費は、 支援金から出さねばならない。  そこで、 他の団体の季刊誌を見たのですが、 その多くは 日本で印刷しているものでした。  日本の印刷製本費は、 非常に高く、 それを見ただけでも、 これではとても季刊誌は出せない! と思ったほどです。  出発時に、 ほかの多くの団体に聞いても、 NGOの経費の大きな負担は、 三つあることがわかってきました。

支援してくださる全ての方に、 機関紙『ミンダナオの風』を 隔月でお送りしています。 サイトからは得られない 充実感が、 機関誌を購読することで えられます! 購読希望の方は、 サイト上のクレジット決済か 郵貯または銀行振り込みで 自由寄付を送っていただければ登録して 隔月でミンダナオよりお送りいたします。 里親には奨学生の手紙や写真等、 クリスマス号には全員に 子どもの描いたカードも入っていますよ! |

寄付を主体とした事業は、 利益を優先するビジネスとは全く違う。 最初に寄付金を手にしたときに、 つくづく責任と深い重みを感じたのは、 これは今まで出版社で行ってきた時の 売り上げから入る「利益」とは、 全く異なった種類のお金で、 寄付金は「利益」ではなく、 「子どもたちのための『預かり金』なのだ」という、 同じお金でもまったく異質の感じがあった。 そんなわけで、私の家族もスタッフも、 子どもたちと一緒に同じものを食べ、 同じような竹の部屋で寝ているし、 給与は決して高くはない。 1,季刊誌などの報告・宣伝費。 季刊誌だけではなく、ポスターや報告の会場費、 新聞の折り込みや広告など。 幸いMCLは、季刊誌以外にまったく 宣伝費も会場費も使っていません。 そのかわり、お声をかけていただければ、 家庭集会でも喜んでうかがっています。  2,人件費と日本事務所。 日本の人件費は、桁違いに高く、 こちらの一五倍から二〇倍。 そこで対策として、 事務作業はほとんど現地で行い、 日本事務局は、日本NPO法人をとっているものの、 入金確認のはがきの送付とそれに付随する仕事を ボランティアでやっていただいているのです。  長く支援者への対応は、 現地で私一人でやってきましたが、 さすがに少し大きくなると一人では無理で、  今は、現地日本人スタッフが2人で対応。 大きな経費削減になっています。 実際に有名なNGOから話を聞くと、 寄付の60から70%は、事務所経費と 人件費で消えていくのだという。  それを聞いて 対策を考えた結果だが、 MCLが、小さなNGOでも かなり大きな活動ができるのは、 日本での事務所経費と 人件費が少ないことで、 それを現地の人々に還元できるから!  3,自給自足をめざして 以上、1と2で、 大きな経費削減をしていると同時に、 水田寄付と講演で得た資金で水田を購入し、 奨学生とスタッフほぼ200人分の お米を100%自給しています。  また、奨学生の子どもたちは、 本部でも山でも、 お米を食べさせてもらっているだけではなく、 精米もお米干しもしていますし、  空き地に野菜を植えて育てて おかずを作る努力をしています。  さらに、余剰米による収入で、 本部のおかずの無料化も実現できれば、 200人分の食事の自給自足も 可能になってきました。  日本からの訪問者や青少年も、 時には心を癒し、 生きる喜びを受け取っていくためにも、 一か月ぐらいの滞在も、支援者の寄付金を ほぼ使わずに可能になります!  ご支援は100%、 子どもたちの教育と医療費に 向けていけるようにしていきますね。 それでも、極度に進む円安で、 対応に必死だというのが現実ですが・・・。  2021年には、 皆様のおかげで精米機も設置され、 深い井戸水による水の自給が 諏訪湖のロータリーの方々の丘で実現し、 そして、北野財団さまのおかげで ソーラーパネル設置により電気の自給が、 可能になります!  さて、話を 季刊誌にもどしましょう。  MCLの季刊誌は、日本で印刷すればとても高額。 それが可能なのは、 季刊誌をミンダナオのダバオの 老舗の印刷会社で印刷しているからで、  印刷価格は、日本で、 コピー用紙に白黒で印刷する程度。 製本料にいたっては10分の一で、

日本よりも比べものにならないほど安い。  さらに、用紙が上質紙で

驚かれる方もいらっしゃるのですが、 「MCLさんは、 フィリピンの人々のために頑張っているから、 写真も美しいし、 普通紙の値段で上質紙を提供しますよ。」  つまり、MCLの季刊誌は、 印刷所のご厚意で、 日本の白黒誌よりも安くできているのです。  季刊誌制作に関して、 次に気になったのは発送費でした。 海外だと高額ではないか・・・ しかし、これも、 ほぼ日本の国内での発送と 代わりがない価格です。  さらに、よく言われるのが、

写真が美しくて、 子どもたちの顔を見たり、 写真を見るだけでも生きる喜びで、  MCLの機関誌だけは、大切の保存して、 本のように時々読み返しては 楽しんでいます、 と言うお便りを良くいただきます。  ゴミ箱に直行するほど、 もったい事はありません。 それゆえに、絵本のように末永く保存して、 息子や娘や、近隣の友人たちにも見せたい内容の、 単なる報告書ではないものを 作るにいたったのです。  読者からは、 個人だけではなく家族で楽しんでいる、 という手紙も多く、それゆえ若者たち、 青少年や子どもにも楽しめる 連載などもはじめたのです。  つまり、単なる報告書を一段進めて、 心に残り、手元に残しておきたい、 価値ある印刷物、 冊子にしようと思ったのです。  コンピューターでも良いのでは と言う意見もありますが、 良い印刷物は絵本や本と同様に、 いつも側にいてくれる天使のような感じ! サイトは、電源が消えると消えるお化けのよう!

特に、自殺や孤独、 不登校の多い日本の人々や若者が、 元気になれるように、  訪問してきた若者たちの体験記や 子どもたちも楽しめるお話なども 掲載して行こうと思っています。  助けていながら、助けられてもいる。 お互いに助け合うための 手段の一つが季刊誌です。  |

||||||||||||||||||

無題 3 松居陽 聞こえるのは、波の音、風の音、ココヤシの音。 イヤホンはあっても、音楽を聴く気にはならない。 生と死の詰まった、潮のにおい。 砂が足をくすぐり、塩が肌にべたつく。 実体のない波も、銀河へ続く水平線も、目を据わらせてはくれない。 宇宙という意識に溺れたひと時。  夢みたい。と、人は現実に目覚めたときに言うのだ、とお父さんは言う。 概念上の世界を現実だと思い込むと、自然界を夢のように感じるのだと。 人声が静まり返れば、宇宙が無言で語りかけてくる。 人と自然の間に境目はないはずなのに、僕も感じる、 夢みたいだと。 後何時間見させてくれるだろう。 もうすぐ夜が明けて、人が起き出す。 地位、財産、業績、またこの太りすぎたシステムが、 ますます重い足を引きずって、ぎくしゃく走り始める。 空気を吸いつくし、水を飲みつくし、大地を踏みつくすまで。 それとも、奇跡が起こって、みな名も言葉も忘れて目を覚ますかも。 こんな夜は、そう星に願う。 朝が来れば、僕らは新たな目で互いを見つめあい、 そこに表現しきれない愛を感じるだろう。 言葉が出ないもんだから、みんないっせいに笑い出し、 抱き合い、声高らかに浜辺へ駆け出して、 赤ん坊のようにピンクの水平線に見とれるだろう。 泣き出す者もいるかもしれない。 次々と海に飛び込んで、水が肌を撫でる快感にうめき、身をよじらせるだろう。 でも、僕らがしないことがある。 それは、それを海と呼ぶこと。 それを美しいと呼ぶこと。 それを僕らと呼ぶこと。  もう、誰の振りもしなくていいんだ。 もう、上にも、下にも、右にも、左にも、中にも、外にも立たなくていいんだ。 人間くさい、裸、生きている、一緒に、生々しく。 自然体を恥じることはない。 体で感じる情熱を、好んで否定することはない。 死が自制心からの開放なら、今罪深い本性をさらけ出して、 生きながらの死を祝おう。 どうせ、いつか気づきざるを得ないことだ。 心は変えられても、血は変えられない。 知能が平等を望んでも、本能は支配したがり、されたがる。 頭は、体を指示するのではなく、体に耳を傾け、 その声を忠実に表現するために生まれてきたのではないだろうか。 沖に、小船の光がちらつく。 漁夫が、網を引き上げているようだ。 フィリピンの海や山に生きる、たくましい人々を見ると、 どこかやるせない無力感に打たれる。 僕は、所詮今経済と呼ばれているシステムに取り入って、 姑息に生きている人間だ。 容赦ない自然界に生かされる術など、ほとんど持ち合わせていない。  それだけに僕らは心の奥に不安を抱き続け、 それだけに彼らは自由なのかもしれない。 何もかもをなくしても、自然の情けに命を許されるのだ。 おなかがすけば、魚を捕り、調理する法を、人は受け継いできた。 病気にかかれば、治療する方法も。 そうか、言葉はやっぱり必要なんだ。 じゃあ、何でこんなに嫌気が差すんだろう。 小うるさい人間のドラマに、空っぽの言葉に。 今なら、永久保証、お買い得、愛! 言霊の嘆きが聞こえるようだ。 問題は、言葉が表すはずの本質が見失われているからかもしれない。 情報は増えても、その根源がいつにも増してあやふやになってきている。 体内に残った全ての声を、海にぶちまけたい。 波よ、さらっていってくれ! この他愛もないおしゃべりを!  |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||