2007年

|

Merry Christmas & Happy New Year |

||

| ずいぶん前に出版された、私の絵本「おひさまありがとう」が新たにBL出版から「おひさまのくにへ」と言うタイトルで出版されました。 今、米国にいる息子のために書いた絵本です。 奇しくも、現在わたしはミンダナオというおひさまの国にいるようです。 ぜひ読んでください。書店でも購入できます。 |

|||

ミンダナオ子ども図書館だより:クリスマスおめでとう号、平和のシンポジウム他12/22

ミンダナオ子ども図書館の奨学生が全員集まり、恒例のクリスマスパーティーを開きました。この日は、単に浮かれ騒ぐ日ではなく、シンポジウムの日と決めています。今年のテーマは「平和」。

クリスマスが近いので若者たちが、貧しい人々への古着の支援をしました。

イスラム地域に、Tuyoshi Takahashi氏の支援で、さらに二つの保育所が完成しました。重要な地域での建設だっただけに平和への一歩だと感じます。

里帰りする子たちの様子などをお伝えします。

| Merry Christmas & Happy New Year !! | |||

|

|

|

|

| クリスマスおめでとうございます。 これらは、ミンダナオ子ども図書館の若者たちが手作りで作った星です。 身近ないろいろな素材を使って苦心して制作したものです。 中には、全身ピーナッツで出来ている星もありますが、わかりますか? |

|||

|

|

|

|

ミンダナオ子ども図書館のクリスマスパーティーが終わった。

約150名の高校大学のスカラシップ生徒と若干の地元の学校に通っている小学校の里子たちが参加した。

クリスマスパーティーは、単なる遊びではなく、シンポジウムをする日と決めている。

初日は、全体のミィーティングの後に、昼を挟んで「平和」についてシンポジウムをした。

イスラム教徒、先住民族、移民系クリスチャンのグループに分かれて、各々パネリストを選出し、まずはグループ別討論をする。

その後、パネリストを中心に発表があり、さらに意見交換に移っていく。

議論は、家庭における平和から、国家、政治的な問題や戦闘などにも及んだ。

議論された内容は、スタッフが英訳して公表したい。

私たちは、12月のクリスマスパーティーを、1月のムスリムデー、4月のマノボデー、8月のビサヤイロンゴデーという、三つの各部族の日の集大成と考えている。

今回も三つの文化祭を基調にして、平和について語りあった。来年は、「貧困」について語ってみたい。

|

人数が多いので、今回は庭に天幕を張った。 ミンダナオ子ども図書館の農地の向こうに ビニールシートで若者たちが建てたテント。 右は、集まったスカラシップの学生たち 下は、各部族で分かれての討論風景 左:マノボ族、バゴボ族 中:移民系クリスチャン 右:イスラム教徒 |

|

|

|

|

|

「平和」は、たびたび戦闘が起こるミンダナオでは、切実な問題だけに、 触れるには勇気がいる。 私たちの奨学生は、イスラム教徒の場合も、先住民族の場合も、移民系クリスチャンの場合も、 政府系と反政府系から来ている。それだけに、話しにくい部分もあって、一筋縄には行かないのは当然。 それ故に、統一した見解を出すのではなく、 各々が違った部族や立場を互いに理解し合うきっかけにしている。 イスラム教徒から、多く出された意見は、「イスラムというのは、宗教の名であり、 イスラム=テロリストという、安直な偏見に満ちた見方は止めて欲しい」というものが多かった。 先住民族の場合は、家庭の問題として取り扱われたケースが多く、 平和=幸せな家庭だが、その背景に家庭が成り立たないほどの貧困、 つまり一家が食べ行けない状態が見えてくる。 さすがに移民系クリスチャンによって奪われた土地問題にまで踏み込むと こじれてくるので、止めているようすだったが、 新人民軍などの反政府勢力の地域から来ている子も多い。 キリスト教徒の子たちの中には、政治の腐敗や賄賂に言及する子がいた。 |

|

私は、どのような立場にも立たないが、将来を担う若者たちが、何かを考えるきっかけになってくれればと思っている。 平和を作り、貧困の問題を解決していかなければならないのは、彼らなのだから。 夜は、今年一年のミンダナオ子ども図書館の活動の映画を見た。 シーンの中には、難民救済のシーンや山での貧困の場面もあり、皆それぞれ自分たちの事として現実を深く感じ、 また異なった部族の人々の立場にも思いを至らせていた。 全員が集まるとさすがに学校のようだ |

||

|

|

|

| その夜は、クリスマスのご馳走を食べて、みんなでクリスマスパーティー 各々の学校に分かれて、出し物が続く。 時には寸劇も入り、出演者も周りも涙を流していた。 クリスマスパーティーは、延々と深夜まで続いた。 |

||

|

開けて翌日、この日は特別に、 支援者の方々から届いた物資を 奨学生にも支給した。 一人10品。 古着やバッグや靴など・・・ 自分が使うものもあるけれども、 何よりも新年に里帰りしたときに 親や親戚や兄弟に渡すもの 彼らの家も極貧だからだ・・・ 特に、小さな妹や弟にあげるための子供服 小さな靴やサンダルが大人気! あっと言うまに無くなった。 |

|

|

|

|

| 写真を撮られて、恥ずかしがる筋ジストロフィーのアーリン。来たときよりずいぶん重たくなった。 おばあさんに迎えられて、うれしそうな兄弟のベンジー ジープで2時間近くかかる山奥に彼らの家はある。 |

||

|

|

|

| 盲目のベルリーンも里帰り。 父さん、母さん、兄弟たちが迎えてくれた。 戦闘後に盲目になったが、母さんも片眼が見えない。 |

||

二つの保育所がさらに完成した。 Tuyoshi Takahashi氏のおかげで、バロンとブアランに二つの保育所が完成した。 前回の一カ所を含めるとTakahashi氏のおかげで、3棟完成した。 共に、支援から見放されてきた反政府地域だが、人々も心を開きはじめ、とても良い関係が構築されつつある。 保育所建設は、平和への取りかかりになる。 ここを拠点に、次に読み語りの活動が始まる。 |

|||

|

|

|

|

|

上と左は、バロンの保育所 完成をイスラム教徒の人々は、心から喜んでくれた。 バランガイキャプテンから、引き渡しのサインを頂く。 DSWD(福祉局)の所長も同行した。 子ども達も中に入った大喜び。 この地域の子ども達は、カメラを向けると怖がって逃げる。 ピストルと間違えるのだろうか? 最も保守的なイスラム地域の一つだが、ここのところ急速に心を開きつつある。 |

||

| 下は、ブアランの保育所 ここは、小学校が戦闘時の傷を残したままになっている。 小学校が新しくなればどんなにうれしいことか、と村長が語っていた。 ただ、ブロルとブアランを結ぶ地域にあるダマラサクで、先週から戦闘が起きている。 すでに一部の難民に古着の支援を行ったがまだ情勢が不安定なのと、難民が家に非難しているので接触が難しい。 ダマラサクからは、奨学生(高校生)がミンダナオ子ども図書館に属しているが、彼は無事だ。 6人ほどが亡くなり、1000人ほどの難民が出ている。 |

|||

|

|

|

|

**********************************************

ミンダナオ子ども図書館だより: クリスマスの準備とアロナの兄の死、役員紹介12/11

クリスマスが近づいています。フィリピンでは、クリスマスは正月や復活祭とともに一大行事です。ミンダナオ子ども図書館でも、飾り付けが終わりました。若者たちが飾り付けをしている様子と、新年に向けて庭をきれいにしている様子をお伝えします。

悲しいニュース。

アロナさんの兄で18歳、ポリオの若者が突然亡くなりました。アロナは激しく泣きました。

年4回開いている役員会が終わりました。役員を紹介します。

********************************************

マノボの子が多いのは、山岳地域で自分の村から高校が遠く、学校まで通えないケースが多いからだ。 高校と言っても、日本では中学生にあたるので見た目が幼い。 大学になると自立して、下宿をする子が多くなる

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ミンダナオ子ども図書館だより:迷走日本どこへ行く、日本の若者たちの国際交流の必要性 11月22日 毎年10、11月に日本に帰国し、講演や報告会をしていますが、そのつど日本の状況についていろいろと考えさせられ、それを課題として持ち帰ります。ミンダナオ子ども図書館では、現地の若者や子ども達と密接に関わっているだけに、日本をはじめとする先進国の若者や子ども達の事も気になります。 2006年の滞在では、増える自殺の傾向について分析しました。ここをクリック 今回の日本で感じたことは、日本の人々、社会に閉塞感が強まっていること。生きる目標や目的、人生の方向性が見いだせない人々が多いこと。人々は、互いに顔を会わせていても、内面にいっそう高い壁を作って孤独に生きているような気がしました。 自殺も多いが理解しがたい他殺も増えているようです。迷走は、政治、経済にまで広がっているようです。 国民の不安が高まると、国家は戦争を作り国民の目をそらす事があります。しきりにくり返される「テロ対策」という、言葉が気になりました。爆弾事件が意図的に作られ、テロリストの仕業と報告されることがあり得るように、戦争が意図的に創作されることがありえるという事実を、私たちはイラクの例から学びました。 こうした状況のなかで、ミンダナオからイスラム教徒の若者たちが来日し、大盛況のなかで民族舞踊公演を成功させたことは、草の根の小さな試みであったとしても、閉塞的な社会に未来への風穴を開けたプロジェクトだったと感じます。 さらに日本の行橋カトリック教会が、イスラムの子ども達の保育所を建て幼稚園の若い先生方と共に開所式に参加。マノボの子たちも含めすばらしい交流を実現したこと。 そうした流れの中で、日本を訪れ、今回考えさせられたのは、ミンダナオ子ども図書館が小さいながらも、日本の若者をはじめとする人々に、独自の国際交流の機会を作ることを、一つの仕事として位置づけなければならないということでした。以下、その件に関して報告します。 ************************************** |

|||

| HO 今回の日本滞在では、日本の若者たちの国際交流の必要性を強く感じた。 今回の日本滞在で強く思ったのは、若者を中心とした国際交流の大切さ。 必要性を感じたのは、現地の若者に対してよりも、日本の若者に対してだ。 日本は、精神的な閉塞感、迷走感に喘いでいるようにみえる。 社会の閉塞感は、子どもや若者の問題ではなく、大人たちの社会問題であるが、社会的閉塞感を打ち破り希望のある未来を開くためには、次世代を担う若者たちに、いくつかの可能性を提供しなければならない。 大人社会に拘泥するよりは、次世代を担う子どもや若者たちに意識を集中させて活動するのが、ミンダナオ子ども図書館。 ミンダナオ子ども図書館が、現地の若者たちに提供しているのは、単なる学校教育だけではなく、宗教や部族を超えて交わることで、将来のミンダナオに貧困や戦闘を超えた平和を作っていって欲しいから。 一般的に内向き内向化は、心に高い壁を作り、あえて壁の外の諸問題を見つめようとしないと言う傾向から始まる。 自分たちの国が豊かであればそれで良い。自分たちが食べて行ければ、ある程度贅沢な暮らしが出来ればそれでよい。自分の国が平和であればそれでよい。つまり困窮している隣人に目を開かず、自国のさらなる経済的発展のみを追い求めようとする態度。 しかし繁栄は一国で実現できるものではない。 石油等の資源や食料自給が良い例。経済はグローバルに動き出している。経済がグローバル化されれば貧困もグローバル化される。戦闘や戦争が勃発するのではなく、作られるように、貧困も作られる。ミンダナオの貧困を見ていると、この人たちは、本来こんなに貧困な状態でなくても良いはずなのに、といつも思う。 日本は、直接的な戦闘や貧困に喘いでいるわけではないが、国際的な戦闘への参加と、グローバル化による経済搾取を通じて、間接的に世界の貧困と関わっている。その現実を認識していないとしたなら、視線が内向きになっているからだろう。 そのような社会が、若者にとって、希望のある社会なのだろうか。むしろそのような矛盾に目を開いた若者たちにこそ、未来の希望を託せるのではないか。 |

|||

今回、あえてイスラム教徒の若者たちを連れてこようと思った理由 その中の一つが、、今主流の「イスラム教徒=テロリスト=敵」と言った作られた印象を、互いに心を通わせ出会うという体験を通して、克服して欲しかったからだ。 結果的にこれは大成功で、出会った人々は見事に宗教を超えて、心を通わせる事が出来るという貴重な体験をしていた。 宗教や習慣の違いを超えて、ミンダナオの若者たちのおおらかさ、素朴な心を感じてもらうことで、自閉的になっている心に風穴を開けて、すがすがしいミンダナオの風を感じてもらえた。 日本は、経済的には豊かだが、心の面では貧困が極度に進んでいる? ミンダナオの若者たちが、経済的貧困に喘いでいるとするならば、日本の若者は精神的貧困に喘いでいる。フィリピンと日本が出会うことによって、両方に欠けたものが、互いに埋められていけば、世界は少し平等で平和になるのではないだろうか。そうした出会いが世界で広がっていけば・・・ |

|

||

若者たちの交流プロジェクトの必要性 日本の若者たちと、ミンダナオの若者たち、相互の交流の必要性は感じてはいたが、この5年間は積極的に取り上げることはしていなかった。理由は、支援者方に送っている季刊誌『ミンダナオの風』「五周年と未来への展望」にも書いたが、立ち上げ時期であるという事もあって、私自身の目が、ミンダナオの若者により強く注がれていたことによる。ここ半年、それを反省させられる三つの事が立て続けに起こった。 |

|||

| 1,日本の福岡県行橋から、山元眞神父が幼稚園の若い先生方を引き連れて訪れたこと。ここをクリック 本当にすばらし出会いだった。 保育者であると言う点がわかりやすく、事前に計画を立てやすかった。ミンダナオ子ども図書館の子たちとの交流から始まり、マノボ族地域での読み語り。 イスラム地域の保育所の開所式への参加。 マノボの保育所の子たちと遊び、山で電気のない、薪でご飯を炊く生活を体験した。 若者たちとも友情で心を通わせ、涙の別れ・・・ 国際交流のすばらしさが、詰めこまれていた。 |

|

||

2,今回、ミンダナオのムスリムの若者たちが来日公演をして、国際交流の面で大きな成果を上げたこと。ここをクリック 正直、出発前には、日本の人々が、イスラム教徒の若者たちをどのように受け入れるか不安があった。 しかし、最初の公演と、僻地の小学校から私立高校、幼稚園での出会いも含めて驚くほどの成功だった。総立ちになって拍手する人々。 ムスリムの若者たちが、子どもを抱いて遊ぶ姿。アフリカの太鼓や大阪の祭り囃子との出会い。 マキノ絵本による街づくりの会や高島町の方々を始めとする、計画を立案してくださった方々の、草の根の国際交流という思いが、見事に花開いたと言えよう。 こうしたプロジェクトを、今後も適宜開催していけば、平和への小さな一歩となるのではないか・・・・ |

|

||

3,徳島の鳴門カトリック教会で、四国地域の青年の集いに参加し若者たちと膝を交えて話した。 特に、一泊二日で行った、四国のカトリック青年の集いでは、ミンダナオの報告をしたが、福岡、岡山、東京からも来た青年たちと膝を交えて本音で話しあった。その結果、日本の若者たちが活動の一つに貧困地域を選び、またミンダナオ子ども図書館に寄せる気持ちを強く感じた。 いい加減な気持ちや自己中心的な目的で来られるボランティアほど、やっかいなものは無いが。真剣な若者たちの表情を見て、責任を持って若者たちどうしで交流が出来る場を作る必要性を感じた。 これを書いている現在、私はまだ日本で最終日程をこなしているが、ミンダナオに帰り次第、スタッフや若者たちと、一つのプロジェクトとして検討しようと思っている。 |

|||

日本の若者たちを受けいれるためには、それ自体をプロジェクトとして立ち上げなければならない。 ミンダナオ子ども図書館の場合は、日本の若者たちを受け入れるためには、単なるボランティアとしては無理で、ワーキングキャンプのようなプロジェクトとして、受け入れ対象の若者たちの目的や個性に合わせて検討しなければならない。 理由は、ミンダナオ子ども図書館の活動が、本部であるミンダナオ子ども図書館から、かなり遠くの村々にまで足を運ぶ、積極外向型プロジェクトであるためだ。 今まで私は、訪問の依頼があると、かつて私がお世話になった孤児施設、ハウスオブジョイを紹介推薦してきた。 ハウスオブジョイのホームページhttp://www.bonchi.jp/joy/nihongo.htm 理由はいくつかあるが、何よりもゲストハウスがあり訪問者の受け入れ体制が出来ていて、烏山さんが接待の経験も豊富であること。 海も近くプライベートビーチもあり、美しいこと。そして何よりも、養護施設であるがゆえに、施設内で安全に楽しく子ども達と触れあうことが出来る事が大きい。中にいる子ども達も幼い子が多く、一緒に良く遊んでくれる。 |

|||

| それに対して、ミンダナオ子ども図書館は、活動はリスクのある外向型プロジェクトであり、僻村や難民キャンプへの読み語り、戦闘のあるイスラム地域や反政府ゲリラのいる山地での諸活動を行っている。 図書館に住み込みでいる子ども達の年齢層も、おもに高校から大学と高く滞在の目的は学習(結構のんびりとしているが・・・)。 年度初めの全体集会で、若者たちの選挙で選出された学生議長と役員が、毎月末に全体集会をして重要事項を決定する。 また週末は、図書館に住んで学校に通っている奨学生で家族会議が開かれ、生活の諸問題やルールが話し合われている。 若者たちがスタッフと作った独自のポリシーはなかなか厳しい。 現地の若者たちの自主性を重んじている結果だが・・・図書館の若者たちの間での恋愛は禁止。兄弟姉妹として接する。過去、抱き合ってキスをしている場面を小学生のスカラーが見て大問題に発展し、当人たちはスカラシップ停止処分になった。面接をして、互いに将来の結婚を確約して、責任を持って交際しているカップルは多めに見られているが・・・。 こうした事態で一番困るのが私で、支援者への釈明が難しい。 加えて保護者と交わした契約もあり、相手が日本人だったりすると、日本の若者はフィリピン人をホステスか売春婦のように見ている、と言った険悪なムードが生まれるだろう。実際そのような中年男性が、フィリピンにはうろうろしている。「可愛い女の子がいっぱいいるから行こうぜ」と言うのが過去最悪の結果を生む。 せっかく夢に見た大学生活や将来の夢をあきらめて、泣きながら元の貧困にもどらざるを得ない事態になる。 |

|

||

ゲストハウスもないので、訪問者は、子ども達とファミリーサイズつまりセミダブルの竹のベッドで、若者たちと二人で寝る。 一部屋に二段ベッドが3脚あり、小さな部屋に12人が寝ている。ただし付き添いのVIPの場合は、小さな私の部屋を開けるかオフィスを提供する。ミンダナオ的と言えばミンダナオ的で良い経験なのだが・・・・・食事もみんな一緒で粗食。接待らしい接待も出来ない。 また訪問者が皆一応に驚かれるが、敷地の周囲に壁がまったくなく、ガードマンもいない。 それでも良ければ良いのだが・・・・仮にそれでも良いとして、 若者たちは午後まで学校だし、スタッフは独自の活動をしているから訪問者はほったらかしとなる。同行可能な場所も、外向型プロジェクトは頻繁に車を使うので、人数によって車を2台3台と出すことになり、ガソリン経費が馬鹿にならない。若者たちには信じられないほど良い経験になるのは確かなのだが・・・4駆のトラックがあれば、フィリピン式に荷台に乗って運べるのだが。 「スカラシップなどの支援者ならば納得できるが、本来は医療で使うべき貴重な寄付を、単なる体験ボランティアのために使っても良いのだろうか」とスタッフ一同考えてしまうこともあった。子どもの救済は、毎月経費とのにらみ合いなのだ。 最近は、日本の大学では国際関係論などの講義が盛んで、また企業もボランティア体験を採用の基準に加味しているようだ。 もう一つ困るのが、こうした学生が、論文目当てで来ることで、若者たちのバックグラウンドを始めとして、本来あまり触れるべきではない事柄を根掘り葉掘り質問したり、住み込みのソーシャルワーカーに個人データーに触れることまで聞くことだ。 ミンダナオ子ども図書館は、学生の論文や研究対象のために活動しているわけではない。中には、日本に行けると思って、あおられて対応するスタッフの始末や、その結果平和を乱された子ども達のケアが残る。当人は研究熱心なだけで少しも悪気はないのだが。 もちろん、経験豊富で責任感のあるジャーナリストや作家も来ているが・・・ しかし、今回は、それでも日本の若者たちの未来を考えると、交流プロジェクトを推進しよう、と決断する理由があった。 やはり、フィリピン以外の国、特に日本のように生活感を失った先進国の若者たちを放っておくことは許されない。5年目で、スタッフも体制も整ってきたので、カルチャープロジェクトと平行して国際交流プロジェクトも検討しよう。 やるからには、キチッとプロジェクトとして位置づける必要がある。訪問者が滞在する期間は、行橋の幼稚園の先生方が来られたときの経験から、訪問者に合わせた企画を作り、安全のためにはスタッフや場合によっては多くの若者も動員しよう。 |

|||

企画としては、以下の事を検討。 |

|||

| 1,僻村で安全な場所への読み語りや山の保育所の子たちとの交流 読み語りは、奨学生が出てきた、マノボ族の良く知っている村を選ぶのが良いだろう。 現地の子ども達との交流、自然の中で遊ぶ体験、お話しは出来なくても皆で手遊びを楽しんだ経験などは、きっと若者たちの心を広げ、豊かな気持ちにしてくれる。 そして、山岳地域に追われた先住民の貧困の現状も伝えたい。 ああ、どなたか、四輪駆動のトラックを購入してくだされば、荷台に大勢の若者たちを乗せて、1〜2台の車で(ガソリンを節約して)現地に向かえるのですが・・・・ 読み語りには最低30人ぐらいの若者たちが同行するのです。 皆が一番楽しみにしているプロジェクト。 |

|

||

| 2,保育所建設を手伝う イスラム地域は危険で無理だが、マノボ地域でNPAゲリラのあまりいない地域なら大丈夫。 現地に行って、可能であれば一泊ほどして、現地の人々やミンダナオ子ども図書館の若者たちと、保育所を建設。 ぼくは大工の経験はないけど、と言う若者も大丈夫。こちらでは、家は皆自分で建てるもの・・・ ただし、保育所建設資金の30万がなければ資材が買えない。 それからこれまた、どなたか、四輪駆動のトラックを購入資金を寄付してください!そうすれば、人と資材を山岳地の村まで運べるのですが。 |

|

||

| 3,山の家に泊まり、電気もない生活を体験する これは、安全な地域にある知り合いの家に限定。 お金のない、自給を取り入れた生活。 薪を作り台所でご飯を炊く。 泉まで水をくみに行く。洗濯は川でする。 私自身も、そのような生活の中で考え、今のミンダナオ子ども図書館を作り上げた。生きることの原点を感じることが出来る体験。サバイバルというより、生活の意味、豊かさの質、幸せとは何かを考える時を持つ。 ガードマンとして、屈強の男(例えばプレシデントのアーロン君)他が同泊する。ただし、その家庭に少し寄付を置いて帰ってくださいね。 |

|

||

| 4,保育所の開所式に出席 これは、どうしてもイスラム地域に行って交流したい人向けの計画。 イスラム地域は、マノボ地域よりも入るのが難しい。目的もなく訪ねることは不可能。 マノボの奥の地域の場合(危険地域)でも同様だが、しっかりした目的があれば、先方も納得し安心し、歓迎してくれる。 イスラム地域での保育所建設参加は難しいとしても、あらかじめ保育所を建設して開所式に参加という手がある。 そのかわり、現地の人々とのあらかじめ信頼関係を築きコンタクトをとり、市長にセキュリティーを相談し安全の確約を得る。市長が事前にその筋に報告し要所要所にガードを配置。 場合によって行橋の幼稚園の先生方の時のように、ガードの兵士を6名ほどつけてもらう。 |

|

||

| 5,農作業に参加 ミンダナオ子ども図書館を有機農場としてゆきたいと思っている。 アジア学院のアドバイスも受けて、現在はフィッシュポンド(養魚池)を計画。アジア学院サイト 例えば、フィッシュポンドの穴掘りに参加等・・・ 時期によって、バナナの収穫を手伝う。 毎日の鶏の卵集め、2期作の稲刈りや田植えのお手伝い。 その他、若者たちが作っている一坪農園の野菜作りを手伝う?ほとんどおしゃべりをしながらですが・・・・ アジア学院の卒業生のエラさんの農場を見学し、有機農法について教えてもらうこともできる。 |

|

||

このような線で、スタッフと相談してみたいと思っています。 生涯忘れられない、貴重で有益な滞在になることは確実ですが、訪問したい方は、あらかじめメールでご連絡ください。 ここをクリック |

|||

***************************************************

ミンダナオ子ども図書館だより:速報

「勉強したい」貧しさでかなわず… 小6少女自殺、比社会に衝撃

本当に悲しい話しです。

ダバオの海沿いには、多くのスラムが広がっています。その地域からも、ミンダナオ子ども図書館のスカラシップを受けている子がいるのですが・・・・

ミンダナオ子ども図書館に話してくれたら、スカラシップを出せたのに!! 思わず涙が。

MU

ムスリム公演大盛況で終わる 11月13日

非常にハードなスケジュールでしたが、公演は終始驚くほどの盛況で終わりました。まずは関係者の皆様、協力くださった多くの方々、とりわけ主催者の皆様に心より感謝申し上げます。

最初の800名も入る高島市民会館の大ホールを皮切りに、小学校、山の分校、姫路の私立高校、福崎の図書館、大阪の水仙福祉会、平野ホール、平野全興寺の境内、福岡の行橋カトリック幼稚園と、山から里から大都会、大ホールから山の分校、幼稚園から高校までと毎回が異なったシチュエーションのなかで、時には観客が総立ちとなり、時には互いに涙を流しと、一つ一つの出会いが思い出深く充実したものになりました。記事は下をクリック。

比ミンダナオ島の暮らし・文化学ぶ(朝日新聞)

クリンタンの音色と共に(高島市)

ミンダナオの子供らと国際交流(京都新聞)

湖西つれづれ

国際交流基金に断られ、落ち込みながらも小さなNPOだけれどもみんなの力で頑張ろう、と諦めなかった草の根の人々の力が、大きな感動と成果につながったと思います。

各市町村の太鼓や踊りの助っ人、町内会の青年部、なにわ語り部の会の踊りや昔話、地球お話し村のジンベグループのアフリカの太鼓や日本で唯一のクリンタン演奏グループ、パガナイクリンタンアンサンブル、国立民族博物館の江口教授もトークに参加。

本来の目的である、草の根からの国際協力の目的が、皆さんのおかげで見事に実現されました。「絵本による街づくりの会」に拍手!

市長夫人も福祉局のグレイスさんも、日本のイメージが根底から変わった、と嘆息して、若者たちと飛び立って行きました。

このような取り組みが、今後も長く続けられ、相互理解に満ちた平和なアジアを作る環境が整っていけば幸いです。

多少の写真と文では、語りきれませんが、とりあえず皆様にご報告いたします。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

感想で一番多かったのは、「躍動する明るいリズムに乗った踊りから、生きる力や喜びをもらいました」というものだ。

とにかく、私自身が驚いた!ミンダナオから出たことがないどころか、エスカレータも恐がり、飛行機も始めての謂わば辺境の地の若者たちが、こんなすばらしい公演をするとは思わなかった。

所詮心のどこかで、民俗芸能を若者がまねた程度と考えてたし、何しろ海外に出ての初舞台が高島の大ホール。現地の和太鼓や踊り、舞台慣れした地球お話し村のジンベ太鼓やパガナイクリンタンアンサンブルに助けられたおかげもあるが、その合間に素人らしく踊るのが関の山だと思っていたのに、身内だから言うのではないが、その迫力、情熱、スピード、誇り、美しさにおいて他を圧倒していたと思う。

理由はいろいろ考えたが、自分たちの生活に今も息づいている伝統芸能として、「演じる」のではなく「披露」するのでもなく「楽しんでいる」姿がそこにはあった。「誇り」「喜び」「情熱」など生活と祈りに通じるものがあった。

本物だという感じがひしひしと伝わってきた。それは小さな舞台の中でさらに強く感じられた。6人の生徒しかいない山の分校で子ども達のコカリナの演奏を聞き全員が泣き出した。幼稚園や小学校の交流では演奏が終わって子どもを抱っこしたり一緒に太鼓を叩いたり。そのような彼らの姿には、舞台の上に立つものと下で鑑賞するものの壁が無い。

同様のパワーを感じたのは、地元の太鼓グループや踊り、アフリカのジンベ太鼓のジョセフさん、全興寺境内で出会った青年団の若衆たちだ。

|

|

|

| 私も驚いた見事な舞台 | ||

| 実は私も、初日の高島の大ホールで初めて彼らの本当の公演を見たのだった。毎週末に、ピキットで練習していたことは知っていたし、垣間見たことはあったのだが、初日の初舞台で、800人収容の大ホールが小さく見えるほどの大胆な動きと、その優美な美しさにも感動したが、彼らの舞台度胸にも驚いた。 「生まれて初めて海外に出て、これが最初の公演とは・・・」 数名の方々から聞かれたのは。 「今回何度目の来日ですか?海外はどこで公演されてきたのですか?」 「いいえ、エスカレーターにも怖くて乗れない子たちで、ただの大学生です」「エッ!」 特に驚いたのはスピードと躍動感だ。くり返されるリズムが心地よく、天に昇っていく気がする。彼らの話しによると。 「この踊りは、現地では晴れの日の踊りで、自分たちが子どもの頃は楽器は神聖で、少し大きくなるまでは手を触れることは出来なかった。 それだけに憧れた」との事。 |

||

|

|

|

| 舞台のデコレーションもすばらしかった。手縫いのビーズの横幕が、照明にあたって、この世のものとも思われない空間を再現する。 元々は結婚式などの神聖な晴れの日の舞台なのだ。アフリカのジンベ太鼓のジョゼフさんと福祉局ソーシャルワーカーのグレイスさんに、 国立民族博物館の江口教授がトークで質問。地元の太鼓もくわわり、最後は総立ちに盛り上がった。 |

||

|

|

|

|

演奏が終わってからの交流会。 ジョセフさんは、すっかりクリンタンの魅力に引き込まれる。 あれだけ舞台で激しく踊ったにもかかわらず、 ここでも踊りや歌が深夜まで続く。 とにかくバイタリティーがある。 明日の公演のために力をセーブすると言った考えは全くなく、 あらゆる瞬間に全開で生きようとする 彼らの精神性が良く表れていた。 |

|

| 子ども達との交流 | ||

|

|

|

|

子ども達との交流は、特に良かった。 とりわけ、幼稚園児の場合は、 互いに壁を取り払って出会える人々だからか、 一番気が合うようだった。 とにかく子ども好きな若者たちだ。 6人の山の分校でのコカリナ演奏では、 皆で涙を流していたし、 行橋での市長夫人の誕生日に歌った歌に、 夫人も涙が止まらない。 30分の公演を、一心に見る子ども達、 終わってから一緒に踊ったり、 太鼓やクリンタンを叩かせてもらったり。 |

|

| いろいろな出会いがあった | ||

|

|

|

| 感動的だったのが、支援者の方々との出会い。 卒業間近の子も多く、4年にわたり支援し続けてくださった方々に、まるで父親や母親に出会ったように喜んでいた。 とりわけ、父親のない子、母親の亡くなっている子などは、支援者を頼りになる親のように思い続けていたことが、若者たちの表情かも読み取れた。 |

||

|

姫路では、 姫路城主にも出会った??? 日本文化についても、何かを肌で感じたようだった。「思った以上に、優しくて、ホスピィタリティーにあふれていて驚きました。日本人に対するイメージが、根底から変わりました」とは、市長夫人の言葉。 フィリピンでは、子どもが寝ないと 「日本人が来るから早く寝なさい」と、 鬼のような意味で使う。 戦中の日本人の悪い行いも語り継がれている。 また、ハイテクの中で、人間性を失った仕事人間と言うイメージも強いが・・・・ |

|

| つかの間の休日 | ||

|

|

|

| 滋賀のマキノ木村さんのお宅で、つかの間の休息。本当にお世話になりました。宿泊先ではホームステイが一番楽しかったようだ。 大阪の水族館と姫路城にも。姫路城わきの小さな動物園では、初めて象やラクダをみて大喜びも。 |

||

|

|

|

| 平野の善興寺では、地区の青年部の太鼓と鉦に混じって踊りを踊る。 若者どうしの交流も、ぴったりと息が合い、たちまち国境を越えて心がつながる。 こうなると、私も含め大人達は完全な脇役だ。 |

||

|

|

|

| 釜ヶ崎の子どもの施設「子どもの里」は、一番リラックスした場所の一つだった。 ホームレスがいて人間味がある街は、どこかフィリピンに似ている。ゴミが落ちているよ、ホッとするなあ・・・日本にもホームレスがいるとは驚き。 でも、日本のホームレスは可哀想だ。ひとりぼっちだし、夜も寒くて寝られないだろうに・・・ ここには、日本滞在中のフィリピン人もたくさん来ていて、福祉局のグレイスさんは、様々な質問をしていた。 また、幼稚園でも園児と食事をして、日本の保育に深く関心を持った。 日本でも有名な水仙福祉会でも、日本の老人や赤ちゃん保育の現状を視察。たくさんのヒントを得た充実した滞在だった。 |

||

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ミンダナオ子ども図書館だより:日本での公演、講演スケジュール2007/9/30

毎年、松居友は10月、11月に日本に帰国し、講演をしています。

また、今年は特別に、イスラム教徒の若者たち6名と、ピキット市長夫人、福祉局のグレイスさん、スタッフでカトリックのマージーさんが来日、ムスリムダンスの公演を、関西地域と福岡の行橋で行います。

スケジュール等を掲載いたしますので、ご都合を合わせてぜひとも参加して下れば幸いです。とりわけ、滋賀県の高島町ホール等で行われるミンダナオのムスリムダンスの公演は、必見だと思います。

今回、ムスリム公演で持参する装飾の数々です

ウエルカムの文字の見える幟

幟や旗を見ると、国技館の相撲を思い出します。

やはりアジアの同じルーツでは?

ビーズの美しい織物も持参します。

手作りの貴重なものを購入しました。美しい装飾には、天界への憧れ

祈りが表現されています。

左は、大きな銅鑼のアゴン、右は太鼓

共に当日使うものです。

真ん中は、今年2月のミンダナオ子ども図書館でのムスリムデーの一こま

竹ダンスですが、今回は人数のつごうでこの演目はありません。

しかし、様々な小物を使った美しい優雅な踊りが見られます。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ミンダナオ子ども図書館だより:ピキットの学校調査

「ミンダナオ子ども図書館」独自に、北コタバト州のピキットおよびARMM(ムスリム自治区)のパガルガン地区の学校を中心に、道路、灌漑等の農業施設を調査をする事にしました。

今回の報告書は、皆さんの寄付により活動が可能になってものです。その意味もあり、皆様方に感謝を込めてここに添付しご報告するものです。

ピキット調査報告は、ここをクリック![]() pikitreport.pdf へのリンク

pikitreport.pdf へのリンク

以下、調査報告書より一部抜粋

調査の理由

きっかけは、現在日本政府が進めているミンダナオにおけるイスラム地域(とりわけMILF地域)での開発プランを、コタバトでIMT(国際停戦監視団)のN氏と、ダバオでJICAのG氏にうかがった事。

ピキット市DSWD福祉局のグレイスさんと共に説明を聞き、「ミンダナオ子ども図書館」は、このプランが、私たちが深く関係している地域の子どもたちと大いに関係を持ち、平和と発展のために有用であることを認識。独自調査を行うことに決めた。

ピキットの情勢

ピキットとパガルガンでは、今年に入り数度の難民が発生、ミンダナオ子ども図書館では、米、シート、古着等の支援をしてきた。また、5月にドイツ人が誘拐、すぐに釈放されたが、しばしば外国人の誘拐や爆弾テロも起こり、危険地域と言われている。

ピキットは、MILF(モロ民族独立戦線)の拠点の一つとして有名であり、数年に一度の割合で大規模な戦闘が起こっている。そのような理由から、2000年2002年の戦闘時に活動していた種々の国際NGOもほとんど姿を消し、現在散発的に活動している現地NGOはあっても、恒常的に活動をし続けているNGOはほとんど無い。

ミンダナオ子ども図書館は、非政府で特定の宗教に関与しない小さなNGOであるが、ゆっくりながらも絶えず活動をし続けているNGOである。市当局者の目から見ても、毎年より深くより広範囲な地域に着実な活動を広げ続けている(DSWDの報告ではほとんど唯一の)NGOである。

| 聞き取り調査をした学校(すでに関係を有している学校を除外) |

| ラジャムダ高校 タリタイ小学校 イノクオグ小学校 バゴイングド小学校 バラティカン小学校 ヌグアン小学校 ガナシ小学 バトラワン小学校 パニコパン小学校 バロン小学校 ボロッド小学校 ラグンディ小学校 ダマラサク小学校 カティラカン小学校 プノル小学校 シリック高校 カラワグ小学校 カバサラン小学校 バロギス小学校 マカセンディク小学校 ブアラン小学校 |

**********************************

MILF地域の学校

ブアラン小学校

戦闘の激しかった、内陸部の貧しい小学校。

道は非常に悪く、四輪駆動でもたどり着かない事がある。全景は美しいが近づくとかなりひどい状態で崩れている。

生徒数は、169名。2教室足りないが、戦闘の傷跡がひどく、どう見ても全体を修復建て直さないといけない状態。

ブアランは、MILF地域の小学校で、非常に激しい戦闘があった地域。

非常に貧しく、ミンダナオ子ども図書館では、この見捨てられたようなバランガイに保育所を建設する計画を進めている。

読み聞かせをここでした。記事は、ここをクリック![]()

この地域の小学校は、当時の戦闘の傷跡をそのまま残しており、修復がされていない。

窓枠は破壊され、その跡に竹の桟が釘で打ち込まれてペンキが塗られている。

ドアも崩れたまま、竹でかろうじてふさがれている。

下の左は、5年生の教室。教室数が足りなく草葺きで補われているが粗末なものだ。右の教室も床は土のまま。

イスも十分ではないので、土の上に座って授業を受ける。黒板も足りない。

下の壁は、戦闘時に崩れたまま。5年たっても、戦闘時を思い浮かべるこのような教室で勉強する子どもたちの気持ちはどのようなものであろう。戦闘で、親が死んだ子もいる。

カバサラン小学校

カバサラン小学校には、雨期は舟でしかたどり着けない。乾期には数回読み語りに通っている地域だが。

このあたりは反政府ゲリラの地であり、よほどのことが無い限り外国人が入れるところではない。誘拐されたら救出は不可能。

ピキットの背後には、広大な湿地が広がり、ほとんど海のようになっている。

漁業は豊かだが、人々の生活は貧しい。

人々は、ほとんど水上生活をしている。床下まで水が満ちている。

乾期は、広大なトウモロコシ畑に変身するのだが・・・

雨期は島になっている小学校。

子どもたちは舟か、泳いで学校に通う。

このような場所に、何と587名の子どもたちが通っている。6教室が足りない。

近隣には、800家族が、ほとんど水上生活のように暮らしている。対岸はARMM(イスラム自治区)で、こちらからも子どもたちは集まってくる。

周囲は、広大な湿地に見える。乾期にはこれが農地になる。

雨期は農業が出来ないので、農民は漁民になって生活している。

黒板は、壊れたまま縦にして使用。

教室も、イスと机が無く、コンクリートの床に座ったまま授業を受けている。

保育所もないので、ミンダナオ子ども図書館で保育所を建設したい場所の一つである。周囲は、ほとんどがMILF(モロ民族独立戦線)の地域で、アメリカはテロリストと指定している。

ラジャムダ高校

MILF地域で、現在300名で来年は400名の予定、教室が3部屋足りない。屋外のステージで勉強している。

トイレも問題である。ここからは複数の奨学生がミンダナオ子ども図書館に来ている。

このようなトイレが一つあるだけ。

このようなトイレが一つあるだけ。

この高校へは、川向こうのARMM地域からも子どもたちが通っている。対岸のARMM地域に高校が無いからである。イスラム教徒の子たちにとっては、重要な箇所に位置する高校である。

水は、NGOから井戸の支援があったが、水質が悪く飲めない。洗濯に使っているだけ。

周囲は水田が多く、灌漑設備が望まれるという。洪水が絶えない地区でもある。

私見:

ラジャムダは、小学校は整っているが高校に問題がある。保守的と言われているが、都心に次いで、MILF系のイスラム教徒にとっては精神的にも大きな意味を持つ地域であるだけに、キチッとした支援をすればそれなりに受け入れられる場所であると感じる。今は、イノクオグから大きな道路が完成した。これを南部の農業振興に役立てていけば、裏玄関(表玄関をパイドプランギとした場合)としての大きな役割を持つだろう。

バロギス小学校

規模は大きくないが、ブアラン小学校の次に支援を必要としている貧しい小学校である。洪水の時期には、学校に通えない子どもも多い。対岸のARMM地域からも通っている。

生徒は247名。4教室が決定的に足りない。職員室を入れると5部屋。NGOバライから寄贈されたステージを教室にしてしのいでいる。1年生は77名いるが1教室。トイレが無く川で用を足す。水は飲めないので村まで飲みに行く。黒板や用品が足りないが、イスが決定的に足りずに子どもたちは床で学んでいる。スクールサプライはバライが年一回持ってくるが僅か。

農業関係では、ドライアーが無い。

対岸のマキタナウ高校に子どもたちは通う

雨期で休んでいる子が多いが、77名の一年生の教室では、子どもたちは全て床で授業を受けている。

私見:

この村からは、奨学生を採っているのと医療で、乾期には道沿いに来ていたバランガイ。危険地域と言われている。

全般的に貧しいことは知っていたが、置き去りにされている感じがある。

小さな村で、むしろ対岸のARMM地域と深くつながっており、小学校を卒業すると子どもたちは川向こうのマキタナウ高校に通う。マキタナウ高校とひとくるみにして奨学制度の支援をする必要があるのと、保育所の建設がこの村を開放するだろう。

バゴイングド小学校

MILF地域であり、5年6年の教室が無く、仮小屋の野外で授業。オフィスを教室にしてしのいでいる。結果的に3教室が欠けている。ステージを教室にしているが、出来ればしっかりしたコンクリートの教室が欲しい。

飲み水に適した水がないのとトイレが無いのが問題。学用品が足りない。戦闘で親を失った若者が二人、ここから奨学生として来ている。

私見:

ラジャムダに隣接した農業中心のバランガイである。道路状況は悪いが、これは総じて他の地域の言えることで、ランディングピースまでは、まあまあ良い方だとしなければならないだろう。ラジャムダまで来ている道路をさらに延ばす計画が早期に実現すると良い。

バロン小学校

全校369名でMILF地域の中心部に位置する小学校。大きなバランガイで所帯数も多いが、貧しい。保守的であると言われている。

MILFにとっては、ラジャムダ、マカブアルにつながる重要なバランガイである。非常に貧しい子どもたちも多く、昼食も食べられずに帰る子たちも多い。学校の建物も傷みが激しく、教室も4教室が足りない。イスや机の家具も不足しているし、ステージや仮小屋のような教室で勉強している子もいる。トイレも問題である。

バランガイに近づくための道路が非常に悪く、道路の問題が一番大きいと言う。農業面では、洪水で水のコントロールが効かない。灌漑施設が欲しい。穀物貯蔵施設があると良い。

私見:

現在最も保守的と言われている地域の一つであり、訓練キャンプも近い。この地が解放されることによってMILF地域は大いに変わるだろう。難しい地域だが、支援の必要な地域であると思う。ミンダナオ子ども図書館では、保育所支援を決定した。

子どもの数も多く、広いバランガイで世帯数も多いが非常に貧しい。学校の修理も必要。

ブロッド小学校

MILF地域の小学校だが、教室が3教室足りない。3年4年は現在NGOバライの支援で竹壁のクラスを作っているが、あくまでも一時避難的な応急措置である。

「3年持てば良い方だろう。コンクリートのしっかりとしたものを必要としているのだが・・・」とは現地の話し。ミンダナオ子ども図書館のような小さなNGOでは学校建設のような大きな事業は不可能で、今回はナカブアル小学校建設を日本政府に提案して、やっと建設にこぎ着けつつあるが、ブロッド小学校を支援しているNGOは力もあるようなので、海外NGOの協力を得て本格的なコンクリートの学校を建てられないものだろうか・・・5年生は外の教室で学んでいる。

家具のイスも足りなく、学校のオフィスもない。3教室とオフィスが出来れば良い。トイレが問題である。

私見:

ブロッドも、タリタイからプランギに抜けるかつての幹線途中にある小学校で、ミンダナオ子ども図書館では保育所を建設する。

しっかりしたコンクリートの教室は2教室のみで、本来ならば職員室を含めて4教室必要な学校。現在ある屋根だけの建物に、最近NGOバライの支援で竹壁が入った。しかし、竹壁はニス塗りでも数年で腐りが入り、(保育所の場合は小さいので補修が効き風通しも良いと言う利点があって推奨できるが)学校のような大きな建物だと部分補修が困難なのと、大勢の子どもたちなので騒音が筒抜けになる。

現地では、しっかりしたコンクリートのものが欲しいのだが、作ってしまったからには当分は現在の竹壁で我慢せざるを得ないだろう。井戸は近くにあり問題ないが、トイレが問題。道路も悪く、隣村のブロルに抜ける道の補修が必要。

古本が200冊ほど寄付されているが、置き所もない。

ダマラサク小学校

MILF地域の小学校。バランガイは非常に貧しくほとんど支援がない。

学校はプレスクールで、1,2年まである。来年から3,4年が増設される。5,6年はシリック小学校に通学できるので問題はないとのこと。戦闘時も、戦闘後も、行政からまったく見放されてきた地域。ミンダナオ子ども図書館では、読み語りと奨学生を採っている。

私見:

道路と農業施設の方が問題である。湿地帯にすでに属している。

貧困の問題が大きい。

タリタイ小学校

タリタイはMILF系であるがピースゾーンに属し、全体的に支援は行き届いているが、小学校に関しては、5年6年が一つの教室であり、3年4年も一つの教室である。またトイレが問題である。ここからは複数名の奨学生が来ている。

私見:

ミンダナオ子ども図書館が初期の頃から関わってきたバランガイの一つ。全般的に支援が行き届いているように見えるが、まだ不足している部分がある。町から近いので、教育の環境も良く、ピキット中心部の高校に通っている。

ラグンディ小学校

本来MILF系だがピースゾーンに加入してる。NGOの支援もある程度あり、学校は問題ないが、洪水時の道路が問題。国道に続く道が水であふれる。

と言っても、他と比べればほとんど問題はない程度。

保育所も問題ない。

私見:

洪水時の道路のために、道路をかさ上げする必要がある以外は問題はない。

ピースゾーンに属する。サウジアラビアの寄贈による大きなモスクがある。

ヌグアン本校

MNLF系の学校。とにかく子どもの数が637名と多い。

3年前からワールドフードの支援が入ったせいもある。一教室に60名から70名の子どもたちがいる。3年生の半分は外のステージで学んでいる。3教室が足りない。

この地域は、エリアが広く、家族数も500世帯以上と大きい。ほとんどがイスラム教徒である。

ヌグアン分校:

生徒数があまりに多いので、分校を建てている。分校のあるところが、本来のバランガイ中心部。現在は4年生までのプレスクールだが、すでに279名の生徒がおり、次年度には6年生までの第2小学校として独立しする予定。だが、校舎は、すべて竹の壁づくりで粗末なものだ。MNLF地域では、ここを支援すると良いと感じた。

私見: とにかく、子どもの多い地域である。

バランガイキャプテンは、元MNLFの司令官で勇猛をはせた人。子どもの教育に関しても熱心で、根底からの地域発展を考えている感じを受けて好感が持てる。学校建設に関しては、政府に依頼書は出しているが返答はない。

農業も整っており、耕耘機が欲しいというのが、要望。

下は、日本政府の支援で始まった灌漑施設。

韓国人技師の誘拐で頓挫していたが、今回再び再開されるようになった。

プノル小学校

プノル小学校へは、行く道が水で閉ざされている。

下左は、水浸しになった道路で遊んでいる。左端の子は、洗濯をしている。このような学校には、小舟で通うしかない。

プノルは、島のようになっている。

乾期は、このあたりは豊穣なトウモロコシ畑に変身する。

雨期は収入は魚を捕って市場で売るしかない。

ピキットは、大半がイスラム教徒であり、湿地と融合し他のフィリピンではなかなか見られないような、非常にエキゾチックな場所である。湿地は、カヌー、カヤック、観光ボート、バードウオッチング、釣りなど、ツーリストスポットとなれば、その独特の熱帯のエキゾティックな雰囲気で、フィリピンでも有数の名所に変貌するだろう。

バラティカン小学校

MNLF地域で、283名の小学校。5年生の教室が野外になっている。1年生の教室も不足しているので、2教室が不足。

アメリカのNGOから寄贈された本が186冊と多くあるが、図書室がないので校長室に眠ったまま。

井戸が戦闘時に崩れたまま飲めない。難民キャンプになったせいである。イスも一部崩れたが、MILF地域のようにひどくはない。

農業では、MILFの攻撃で水牛が37頭失われた。その他の農業機械などを奪われたので、支援して欲しい。現在は、話し合いで解決している。農業灌漑を復活して欲しい。トウモロコシと米の種を支援して欲しい。

私見:

MILFとの戦闘もあるようだが、国道からそれほど離れていない。豊とも言えないが、そこそこの地域である。問題は、山側の子どもたちが学校が遠くて通えないこと。分校を作っているが、竹小屋のもので、山岳地域の子どもたちをどのように支援するかが課題であろう。

バトラワン小学校

町に近く国道沿いで、しかもイスラム教徒100%の小学校。ここからも数名奨学生が来ている。

大きな小学校で、全校生徒数が727名。

教室が足りなく、6年生がステージで学んでいる。校舎を見ると、つぎはぎで建てたものが多く、難民キャンプとして使われたときから本格的な修理がなされていない部分も多い。キリスト教混合地区の学校が、NGOによって新しくなったり、修復されているのに比べるとみすぼらしい。

イスも足りなく、80は不足している。2教室増えれば良い。

私見:

町に比較的近く大きな小学校だが、老朽と傷みが激しい。また、二つの校舎の間をブロックでつないで教室を作っている例もある。とりあえず学校の形をしている。

イスラム教徒100%あであることから、町に近いイスラム教徒への影響は大きいだろう。

カティラカン小学校

MNLF地域の小学校だが湿地に近い。キリスト教徒とも仲良くやっている。しかし、キリスト教地区が電気も来ているのに対して、イスラム地域が沼地に近く圧倒的に貧しい。湿地に家々が散在し、広大な地域に300人を超える子どもたちがいる大きなバランガイである。

教育は遅れている。学校も3教室が足りない。

MNLF地域であるために、農業に関してはGEMの支援でドライヤーと穀物倉庫がある。しかし、水がつくとほとんど農業は出来ずに、かろうじて漁業に頼っているが、総じて貧しい。

私見:

農業的にも洪水時期には収入が無くなり大変貧しい。MNLF地域なのでGEMのドライヤーと穀物倉庫がある。

今後は、デイケアセンターや奨学生を取る必要がある。

マカセンディク小学校

ピキットから最も離れたバランガイにあり、舟でしか行けない。

下流地域にあり、MNLFに所属している。パイドプランギ、プノルとこのバランガイは、母親違いの兄弟一族が村長になり、実質的に一族が支配していると言える。パイドプランギの村長は今はピキット市の副市長である。

私見:

位置的に、隣はARMM地域とミッドサヤフ市に隣接しており、辺境であるにもかかわらず高校を持ち、対岸の子どもたちも通ってくる。いろいろな噂もあるが、やり手の村長で、学校にソーラーパネルも設置されており、問題はない。オーストラリアのサポートで教室も出来ている。

ヘルスセンターとバランガイホールが無いのと、保育所がないが、その気になれば政府や海外とのつながりで可能であろう。政治力もある。

クリスチャン混合地域の小学校

イノクオグ小学校

クリスチャン混合地域。国道沿いにのバランガイで、スペインのNGOの支援で新しい建物が出来ている。

76%イスラム教徒でキリスト教徒が24%であるが、パガルガンからの難民を受け入れてこの数になった。混合地域であり、生徒数は365名だが、収容に問題はない。

問題と言えば、旧教室の木の窓枠に腐りが出ている程度。

NGOの支援で出来た井戸は、ゴミがたまり掃除用水以外は使われていない。水道が近くまで来ているので、それを飲み水に使いたいが水道代が払えないのが問題。

私見:

他の学校に比べれば、他の国道沿いのクリスチャン混合地域の学校同様に恵まれている。

パニコパン小学校

生徒数は282名。キリスト教徒中心のこじんまりした小学校。

珍しく図書室もテレビルームもNGOの支援で出来ている。全般的にイノクオグ同様問題はない。

前市長の農場もある地域で、不安定な初期の頃から医療で関わりを持ってきたバランガイだが、貧しいイスラム教徒が追われていなくなった。ワールドフードの支援も入っている。

問題は、ワールドフードの支援で、隣のラグンディから子どもたちが移籍している事だという。

私見:

国道へのアプローチ道路がじゃっかん悪い。

学校自体は恵まれており、それほど問題だとは思えない。

平和になり、美しいピキットに変身して欲しい。

子どもたちのためにも。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

幼稚園の先生研修に、パイロット保育所開所式に参加、ピキットの調査とミンダナオ情勢2007/8/27

福岡から、研修旅行で、山元眞神父に引率された幼稚園の先生8名が来られ、イスラム地域での初の保育所の開所式に参加されました。美しい滝のあるマノボの村での読み語り、電気のないルモット村で一泊、現地の保育所で子どもたちと感動の日々を過ごされました。ミンダナオ子ども図書館の若者たちとの涙ながらの別れの様子もお伝えします。

大阪から、関さんが来られ、リオ・プランギ川を舟で保育所建設予定地の視察に行かれました。マノボの村にも宿泊、2日間でしたが、感動されて帰られました。3カ所の保育所を建設予定。独自の開発プランも思索中とのことです。

|

保育所建設のために: |

ダバオの三矢博司領事にお目にかかり、10月のムスリム公演に関してご説明し、無事にビザを出していただきました。ピキット・ナカブアル村の学校増築の件についても、日本政府の草の根基金に応募するためにそろえた資料をお見せし、在比大使館の角井書記官をご紹介いただきました。JICAの後藤氏、IMT(国際停戦監視団)の長石氏にお目にかかり、今後のピキットの発展協力に関し有意義な話しが出来ました。

**************************************************

FK

福岡から、幼稚園の先生方が研修旅行で来られた

福岡の行橋から、8名の幼稚園の先生方が、園長である山元眞神父に引率されて研修旅行に来られた。

8名の先生方のうち、何と6名が初めての海外旅行!

初めての海外旅行にミンダナオというのは興味深い。他の海外旅行とは全然違うだろうから。

しかも目的地の一つは、イスラム地域のピキット、最初のパイロット保育所を建設したプランギ村。そして、高地のマノボ族の村の保育所を訪問。ミンダナオ子ども図書館でなければ、決してアレンジできない場所だ!

マニラまで迎えに行ったが、最初はさすがに緊張した様子。

表情のこわばった?二十歳前後の若い先生方を見て、「この子たちだいじょうぶだろうか?」私の方が緊張した。

到着して、まずは市場へ。そこで、寝袋にもなるイスラム教徒のマロンを購入。急に元気になった先生方を見て、これなら大丈夫とホッとした。その後は、どんどん心が解放されて、帰るときにはすっかり「失った何かをとりもどし」たような表情で、「日本に行きたくない」「また帰ってくるからね」とどちらが故郷かわからないような言葉と涙を残して、もどっていかれた。その経過を写真入りでお知らせします。

到着翌日は、まずは足慣らしに、高地マノボの村、ウオーターフォール部落を訪ねた。

結構な山道で、途中で一台車が登れなくなり最後は徒歩で。良くあることなので私たちは驚かないが、皆さんビックリ。しかし、滝は美しい。

まずは、マノボの子どもたちとの出会い。

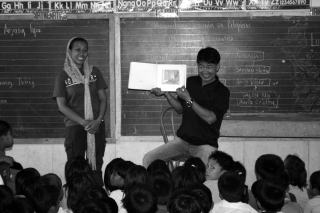

写真左は、園長の山元眞神父(再訪)と、右は主任の品川忍先生。さすがに日常、子どもとつきあっているだけにとけ込み方がとっても上手だ。あっと言う間に、子どもたちとの距離が縮まっていく。といっても、素朴で人なつっこいマノボの子たちが、素直に心を開いて受け入れてくれた???

ひとしきり子どもたちと遊んだ後に、いよいよ読み語りが始まった。

美しい滝の見える側での読み語り。

AR

上の写真で、読み語りをしているのは、奨学生のアロナ・アモールさん。

彼女は、この村の出身。マノボ語で読み語りをした。

この後、皆で彼女の家を訪ねたが、18歳の兄は、完全に足も腰も首も曲がっていて、生まれながらのポリオ(写真下右端で、こちらを見ていない子)。10歳の弟は多少軽度だが、やはりポリオだ(写真前列中央)。

| 下の白黒写真は、山元眞神父が撮影 | |

|

|

2002年度のピキットでの難民との出会いをきっかけに始めた活動だが、村の子どもたちを「医療」で治し、やがてその村から「スカラシップ」の若者を採り、その子たちが中心になって「読み語り」活動を行い、それが再び「医療」や「スカラシップ」と結びついて来ている。

こうした循環を、何年もくり返すことによって、戦闘で閉ざされていた人々の心が開かれ、またそこで成長した子どもたちが社会で活躍していく事を考えると、次の世代に平和を託せるのではないかと思えてくる。

今回の支援で、ピキット市の市長夫人は、自ら先頭に立ってダンプトラックの荷台に乗り、難民救済支援を指導した。積極的な女性で、もともと貧しいバランガイ(Balabak)の保育所の保母をつとめていた方。

今回は、ワールドフードと一体の支援だったが、これでは住民と直接出会い、その現状を把握できないので、近日中に市長夫人が私たちを川沿いの各バランガイに連れて行ってくれることになった。舟を使い、バランガイに直接アプローチし、村に入る予定。保育所の建設可能地を調査する。

先月も外国人が誘拐される事件があり、戦闘地で場所が場所だけに、プレシデントのアーロン君は心配顔で市長夫人に質問。

「松居友さんの誘拐など、大丈夫ですか?」

「私が言えば、すぐに救出されますよ」

hoiku1

| 保育所(デイケアセンターまたはプレスクール)の問題! |

| 保育所は、現地ではデイケアセンターまたはプレスクールと呼ばれており、小学校就学前の4歳から5歳の子どもたちが通う施設。日本の保育所のように遊び中心の子どもを預かる施設ではなく、就学前にアルファベットや簡単な算数などを教える。 2006年よりフィリピン政府は、小学校入学前の保育所入所を義務づけた。理由は、アルファベットも知らない子が小学校に入学すると、先生の指導が面倒になるため。 建物は、バランガイ(村)単位で建設することになっている。4〜5坪ほどの簡便なものでよく、3っつのランク付けがされている。 A:木造で竹壁。 B:コンクリートブロックの基礎で竹壁。 C:全体がコンクリートブロックで外部塗装 Aが最も安価だがすぐに土台に腐りがはいる。ミンダナオ子ども図書館では、基礎がしっかりしてさらに現地の気候に合い、値段もそこそこのBを選択している。 外郭は、20万円ほどで出来るが、内部の子供用の小さな椅子と机、外部にトイレを設置し、運搬などの諸費用を合計すると30万円ほどになる。 (すでに市の指定業者による見積書が出ていますが、今回のプランギ村での建設経過を受けて、次号で諸経費も含めた正確なものを掲載します) 貧しい村の場合は、これだけの費用を出すことは不可能なので、バランガイキャプテンの個人宅や学校の片隅、モスクの一角で代用しているが、とても使用できる状況にないのが現実。貧しい子どもたちの小学校就学に大きな妨げとなっている。  写真は、山の保育所で読み語りの踊りを踊る奨学生たち 写真は、山の保育所で読み語りの踊りを踊る奨学生たち |

| 保育所建設のお願い ミンダナオ子ども図書館では、保育所建設を、「読み語り」を頂点とした「医療」「スカラシップ支援」に並ぶ重要な活動として位置づけることにしました。 上の写真は、マノボの村ルモットでの読み語り風景です。私たちの活動の多くは、こうした保育所の先生と深く関わり、多くが保育所を中心に行われているからです。絵本のライブラリーを置いたり、月一回のお粥が配られたり、貧しい子どもたちにとっては就学への重要なステップです。 イスラム地域はピキット市の福祉局と、マノボ地域は地元のアライアンス牧師やダト(酋長)と協力しながら進めていますが、実地調査の結果、とりあえずイスラム教徒のピキットで10カ所、山岳民族のマグペット地域で10カ所、特に貧しい地域を選び出しました。 事前の現地訪問、出来上がった時の開所式への参加、場所(危険地域を省く)によっては建設への参加も可能です。 また、建設後も、子どもたちからの定期的な絵手紙や新年クリスマスカードの発送を計画し、長くおつきあいできるようにしていきたいと計画しています。 学校、幼稚園や保育園、お寺や教会、個人やグループやNPOなどで支援をしても良い方々は、ぜひご連絡ください。 |

| ミンダナオ子ども図書館で建設する最初の保育所の骨組みが出来てきた。 ミンダナオ子ども図書館では、保育所建設を重要なプロジェクトとして位置づけることにした。 フィリピン政府が、小学校入学の前提条件として、就学前児童の保育所入所を義務づけたからだ。理由はすでに書いたが、ABCもわからない子たちが小学校に入学すると先生が大変だという。 その結果、貧しい地域の村では、保育所建設が出来ず、小学校に入学できない子供が出ている。  私たちは、現在ミンダナオ子ども図書館で建設しているパイロット保育所の建設過程をモニターしに行った。 保育所は小さな建物で、土日に村の人々が共同で建てている。むろん日雇いの費用を予算に計上しているから、ささやかなるとも貧困村の人々の収入になる、と語っていた。 プランギ村に私たちが建設する最初の保育所は、パイロット保育所として位置づけている。 イスラム地域であるから、アラビア語のチャアートも壁に貼り、タガログ英語の絵本に加えてアラビア語の絵本も置く予定。これらはすでに読み語り用にコタバトの専門店で購入済みだ。この地独自の文化は大切にしなければならない。 皆さんから送られてきたぬいぐるみ等の人形も置きたい。男女のトイレの問題も調査する必要があると、ダバオの三矢領事からサジェスチョンを受けた。  保育所が建つまでは、隣のバランガイホール(村舎)を保育に使っていた。 写真では大きく見えるが、8畳一間程度で非常に小さい。タイプライターや書類が置かれている間に、わずかな保育道具があるだけ。とても保育の雰囲気が無く、村会議があると子どもたちは追い出される。 子供用の椅子もテーブルもなく、保育者が気持ちよく保育できるような状態ではない。   写真左はプランギ村の中心。向こうに船着き場が見える。右は船着き場。 かつて川が街道だったときには、栄えた場所。今は見る影もなく落ちぶれている。対岸はARMM(イスラム自治区)だ。私たちは、すでにパガルガンなど、ARMM(イスラム自治区)に医療や読み語り活動をして、奨学生もとっている。行政ともつながりがあるので、ピキットが一段落したら川向こうのイスラム自治区に保育所建設の輪を広げる予定。 写真のこの川沿いの村々は、2002年の爆撃の中心となったところ。 全く方向は違うが、マグペット、アラカン、マキララなどのマノボ族やバゴボ族の地域でも保育所建設を開始する。イスラム地域と先住民族地域は、共に貧しく貧困故の闘争が多い地域。 川沿いのバランガイは、かつてしばしば医療や読み語りのプロジェクトで通った村々で知り合いも多いが、バシランでの戦闘が起こりつつある現時点では良識的に自粛している。両岸にはある種の訓練の場が広がっておりMILFを不用意に刺激したくないし保証がない。慌てる必要はない、時期を見てうかがおう。 それにしても、子どもたちは本当に可愛い。 私たちは、保育所建設を通して村人と出会うことによって、この子たちにスカラシップを支給し、医療で救い、今から長くおつきあいをしていきたいと思っている。出会いは始まったばかりだ。すでに一名、大学生の若者を奨学生に決定した。彼をコンタクトパーソンとして、今後保育所を中心に読み語りなどの活動を展開していく予定。     保育所建設は出発点だ。 写真下左には、ピキット市のDSWD福祉局のグレイスさんが写っている。頭にサングラスをかけた女性で10月に日本に同行する。 私たちは、戦闘地だった村や反政府勢力の村にこだわっているように見えるが、彼らの思想に共鳴しているのではない。 貧しい地域は、必然的にこうした動きと関わりがあるし、こうした村からこそ、平和を作り出す必要がある。 そうでなくても、こうした村にも他の村同様、写真のような普通の可愛い笑顔の子どもたちや若者たちがいるから。彼らが戦闘の犠牲になっていくのはあまりにも惜しい。 |

| 新しいパイロット保育所が出来た! 普通ではとても入れない場所だが、今回は日本から賓客も来ているので、市長が6名の軍の兵士を護衛に出してガード。現地に到達した。そんなに危険とは思えないのだが・・・・それにしても、住民も子どもも賓客も、あまり楽しいので、兵士まで笑顔でとけ込んでしまっていた。 下左は、新築された保育所。ミンダナオ図書館を絶えず支援し、去年ガンで亡くなられた溝田美恵子さんが、行橋カトリック教会の方々と一緒に寄贈され、名前も入っている。右は内部の様子。椅子と机もそろった。亡くなられた美恵子さんは、生前から幼稚園を作るのが夢だったから、それが不思議なことにミンダナオでかなったわけだ。保育所建設のために:   |

最近のピキットの情勢

最近のピキットの情勢はあまり良くない。

とりわけ西部のバシランで政府軍との間に戦闘が起こり、政府軍側にも死者が出た。

マスコミ報道は、誘拐されたイタリア人神父とMILFが殺害したとされる首切り死体を大々的に報道している。

首切り死体に関して、MILF側は否定している。イタリア人神父を誘拐したのは、正体不明の武装集団であるという。神父は、すでに解放されている。政府軍は、この地域のMILF掃討に軍を派遣すると言う方向に動いている。すでに人々は避難を始めており、戦闘が始まれば相当数(数万から場合によっては10万を超える)難民が出現すると思われる。

和平交渉は、政府側を代表していた方が座を降り、頓挫。記事からは内実がよく見えてこないが、バシランの件でMILF側は非常に腹を立て、政府との和平交渉を中断させ、新たな軍事訓練態勢に入っていると現地では聞いている。

(これを書いた翌日に以下の記事が入ってきたので添付)

http://www.worldtimes.co.jp/w/asia/asia2/kr070726.html

MILFは、広範に組織されている軍隊だから、ピキットでも訓練が開始されている情報も得ているが。

その内実はあまり深くは語れない。大きな戦闘に発展しなければ良いがと、祈っている。

日本では、沖縄の米軍海兵隊が、ジャングルでの訓練を始めているようだが、かつてのピキットのように、フィリピン政府軍と合同のテロリスト掃討作戦の準備だろうか。沖縄の那覇とミンダナオのザンボアンガは、アメリカの軍事的位置づけとしては、共通の役割を持っている。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20070727-OHT1T00193.htm

2002年のピキットでの戦闘から5年。

そろそろ何かが起こるという予感はあったが、こうした戦闘が現地にいると、実に綿密にあらかじめ計画され作られる事がありえるという事がわかるだけに、心配である。

前回のように、まずはミンダナオを叩いた後に、イラン(かつてはアフガニスタンからイラク)を攻撃するのだろうか?ミンダナオの位置づけは欧米諸国にとって、「アジアにおけるイスラム教徒の北進を押さえる最前線である」とフィリピン以外の政府関係者から聞いている。

そうした状況のなかで、保育所の建設計画は、平和への一歩として非常に重要な位置づけがあると思う。

理由はいくつかあるが、小学校に比べて保育所は、さらに各村の部落にまで入るような、極限的な地域密着型の支援であり、反政府地域も含めて人々と密接なつながりを深め喜ばれる支援となる。

どのような状況の中でも、平和への歩調をゆるめてはならない。

写真は、ピキット市の裏側にあるゴミ捨て場所。

国道や大きな道沿いの、表側の良い場所はキリスト教徒が多いが、裏側はイスラム教徒という構図は、ピキット市周辺の各村でも随所に見られる。国道や村道ぞいからは、全く見えない裏側にイスラム集落は置かれている。道路建設はイスラム教徒の村を迂回し、移民キリスト教徒が道沿いに入植し、市を中心に新たな村を築いていったことがわかる。

前回も書いたが、こうしたあからさまな不平等が、戦闘を継続させる力となっているように思える。

前回記事は、ここをクリック![]()

この地もすでに読み語りをし、保育所建設の候補地の一つである。

保育所は、国際的なNGOや政府のODAの対象となっていない場合が多い。

国際的な支援対象は小学校までが多く、現地でも非常に困っている。一棟あたり30万円で出来るので、少し裕福な村では、村自体で全く問題ないが、貧困村では不可能。つまり、保育所建設が出来ない村は、極貧の村であり、その意味でも非常に感謝される支援なのだが。出来上がっても国際的にあまり目立つ支援ではないが・・・・。

写真は、5・6年生の野外教室に隣接した舞台が保育所として使われている例。

右側では勉強しているし、保育所として機能していない。

ミンダナオ子ども図書館としても保育所建設推進は重要なプロジェクトとして位置づけていく予定。

ミンダナオ子ども図書館は、読み語り活動を中心としているので、保育所を建設後、読み語り活動でくり返し現地を訪れ、衣料や医療支援を継続させることが出来る。

さらにその地からスカラシップ奨学生をとることによって深く人々と交わることが出来る。

平和の保育所(プレスクール)建設がはじまった

ミンダナオ子ども図書館では現地の要請を受けて、今回、まず最初のパイロット的保育所(プレスクール)として、川沿いのプランギという名のバランガイでの建設を始めた。

まず最初の保育所は、福岡の幼稚園の先生方の支援で実現させる。

なるべく節約して、しかも良いものを作るために、資材を福祉局とミンダナオ子ども図書館スタッフが立ち会いの下で、業者を厳選し、ピキット市のトラックを借りて集中的に運んだ。

写真左は、ピキット市内の市場で、資材を厳選し調達している様子。右は、現地に到着したところ。

バランガイプランギは、ピキット市の反対側の外れにある村。大きなプランギ川に面しており、かつてはピキット市への玄関口だった歴史のある地域。洪水も多く今はすっかり落ちぶれているが、数年前まで反政府的で最も危険なエリアの一つだった。

この地には、かつて日本軍がキャンプを構えていたせいか、日本人の混血と思われる顔の人々が多い。

建設は現地の方々が担当。写真のバランガイホールの隣に建設予定。

保育所と言っても、4坪ほどの小さなものであり、下半分をコンクリートブロック、上半分を竹、屋根をトタンで作り内部に子供用のいすやテーブルを置いた簡素なもの。外部のトイレと家具、運搬の諸費用を含めると30万円で建設可能。

ここで、子どもたちに、アルファベットなど初歩の読み書きを教える。

19日には、今回建設を支援してくださった、福岡の幼稚園の先生方を迎えて開所式が行われる予定。

この後、ムスリム地域でとりわけ貧しい村に約10棟、マノボ地域でやはり10棟が候補として出されている。

ミンダナオ子ども図書館として、読み語りやライブラリーとも関連を持つ拠点として、皆さんから個人又は団体で保育所建設応募がありしだい、一棟ずつ実現していきたいのでよろしくお願いします。

今回の建設経験を経た見積もり書などは、次回に報告いたします。

保育所建設に関する問い合わせは、ここをクリック![]()

バランガイプランギから初めての奨学生候補

私たちは、保育所建設だけではなく、長くこの地と関わりを持ち続けるためにも、コンタクトパーソンとなる奨学生を一人選んだ。

常に戦闘の渦中にありつづけたバランガイである。雨期は多くの家屋が水につかったような状態で、非常に貧しい。しかし、バランガイキャプテンは、日本のJICAの支援を高く評価していた。

父親は亡く、母親は椰子の葉の屋根作りでかろうじて生活。

高校は出たが、家を見ればわかるように非常に貧しい。

成績も良くまじめな若者。4人姉妹弟で一人だけ男性。姉妹は皆、家で養えず親戚の所に散っている。支援者が見つかれば州立大学で農業を勉強したい。

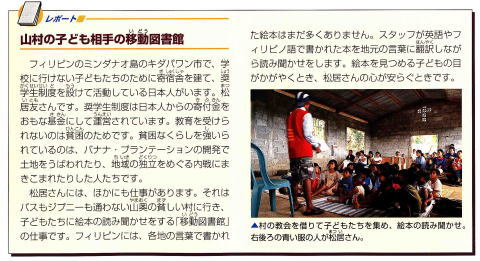

トガウで読み語り

マノボの聖地とも言われるトガウで読み語りをした。

一軒だけ比較的良い家がありその中で読み語りをしたが、キダパワンから2時間も山道を入る貧しい地域だ。

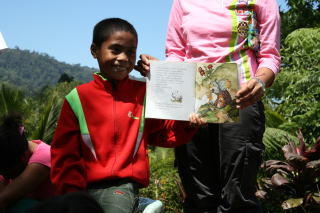

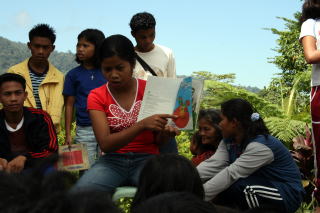

日本の滋賀県マキノの民話を題材にした紙芝居を、イスラム教徒の若者ダニー君が、マノボ族の子どもたちに語っている。非常に語りも上手で子どもたちも大喜びだ。

下の写真は、語りの後に、皆さんから送られてきた古着を渡しているところ。

読み聞かせがあるというので、それなりの格好をしてきているが、多くの子どもたちが裸同然だ。

そこからさらに奥の行き詰まりの村、ボアイボアイ部落にも行き、読み語りのスケジュールをたてた。

この地域は、骨折した女の子を救済した村。(記事はここをクリック![]() )

)

で、非常に貧しく、子どもたちは昼食の弁当を学校に持参できずにほとんどの子が休学したまま。来年は、この村の子たちを里親として支援する予定。

この子たちの通う地域の高校(といっても、ボアイボアイから徒歩で2時間ぐらいかかるが、車が入るのも困難な地域)なのに、なんとUSAID(アメリカ政府の支援)で無線使用のコンピューターが入った。

この高校には、日本からの支援で小さな校舎も建設されたが、選挙後のプロパガンダの一環だろう。この地域ではドールとAJMR(住友商事)がバナナプランテーションを積極的に開発しているので、行政に対する見返りだろうが、こんな山の奥にとビックリした。

しかし、そのためにコンピューター使用料がプロジェクト代として加算された。月額200円ぐらいだが、お弁当も持参できない貧しい地域の人々にとっては、大変な金額だ。結果、教育格差がますます広がっていく。

マノボ族の多いこの地域で、高校に通ているマノボ族の子は、高校全体のわずか5パーセントに満たない。

後の95パーセントは土地のある移民系の子どもたち。ここには私たちのマノボ族のスカラーが二人おり、授業料を納める際に先生から直接うかがった話である。

貧しいものはますます貧しく、社会から切り捨てられていく構図がここにもあった。

今朝、ミンダナオ子ども図書館でラジオを聞いていると、政府軍がこの村の一軒一軒をNPA(反政府ゲリラ)が潜んでいると言う容疑で、家宅捜査をしたというニュースが入った。

私たちは、すでに数年この村と関わっているので、反政府ゲリラのニュースには動じない。このあたりの村なら、どこでも可能性があるだろう。こんなに酷い貧富の格差なのだから。

高校生も一人もいないが、日本の人々の支援で、極貧のこのマノボ族の村から、武器を持ち反政府ゲリラにならなくても、将来を考えられるような大学生を送り出してみたい、と思った。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ミンダナオ子ども図書館だより:読み聞かせ開始、温泉へ、給食支援、新たな難民、デイケアセンター等 7/16

今回のトピック

読み聞かせ活動を開始しました。新しい奨学生たちの初めての読み聞かせは、マノボ族の村ルモットでした。村では、子どもたちに古着を支給しました。帰りに温泉が出ているマノボ族の聖地によりました。温泉で皆大はしゃぎ。

スタッフは学校をめぐり、授業料の支払いや新しい制服を届け終わりました。今回は、プロックエイト村のマノボ族の子どもたちが通っている小学校の様子。給食プロジェクトや遊んでいる子どもたちを紹介しています。

10月に日本に行くイスラム教徒の若者たち、6名の写真を掲載しました。パスポートとビザの申請手続きや練習などを進めています。

イスラム地域のピキットでは、新しい地域に難民が出ています。戦闘のあった地域に来週、シートや衣服を届ける計画を話し合いました。川を舟でさかのぼって支給地に向かう予定です。

また、デイケアセンターが不足し、子どもたちが小学校に入学できない事態が起こっています。デイケアセンター建設の計画案を、ミンダナオ子ども図書館とピキットの福祉局と協力しながら進めています。

***********************************

読み聞かせ活動を再開、マノボ族の村ルモットで

入学手続きも終わり、学校も始まり、新しい生活に戸惑っていた子どもたちも日常に慣れ、笑顔がこぼれるようになった。

子どもたちの生活も落ち着いてきたところで、新しい奨学生が中心になり、読み聞かせ活動を開始した。彼らにとっては、初めての経験。先輩の指導で、絵本の持ち方、読み聞かせの仕方などを習い物語を覚えていく。

ミンダナオでは、言語が多様で、今回はマノボ族の村なのでマノボ族の子たちが中心になり、主要言語はマノボ語で進めていく。読むと言うより、英語やタガログ語の絵本の内容を覚えて独自に語るという方法を採る。

写真は、練習をしている子どもたち。真剣でも、笑顔が絶えない。

昼食は、たいがい現地でとるので、朝早くからお弁当作り。バナナの葉にご飯を盛って、その上に鶏肉の煮込み(佃煮状)をのせたイスラム料理、パステルをみんなで作る。

男の子たちは、支援用の古着を車の屋根に積み込む。

山地なので、ハイエースなどのバンは使えない。

二台の4WDチェロキージープとスズキのノマド、そして現地車のタマラウ(2WD)に乗れるだけのる。

荷台にも乗り込み、5人乗りに12人は乗り込む。10人乗りのタマラウには、20名近くが詰めこまれる。スタッフも交えると40人ぐらいが分乗。

中古でも良いから、4WDのトラックが欲しい。

そうすれば全員が読み聞かせに参加できるし、絵本のボックスや古着、難民キャンプへの米やシートの支援も、お金を出して現地のトラックを借りずにすむ。水田で収穫された米の移送もできる。120万円ほどで、中古が手に入るようなのだが・・・。

ISUZUさん、寄付してくださいませんか?

北海道時代から使っている私のノマドは、腐りがひどく、ショックアブソーバーがバンパーを突き破って飛び出すなど、たびたびひどい故障をする状態。(自分の姿を見ているような気がする)

現地は、ラワンの巨木もあるアポ山ろく。

ほとんど家らしい家もないのに、どこからともなく、たくさんのマノボ族の子どもたちが集まってくる。

いよいよ読み聞かせの開始。

フィリピンらしく、みんなで踊ったり歌ったり。とにかく楽しい時を過ごすこと、奨学生と現地の子どもたちの心のふれあいを重視することが優先で、読み聞かせ方法などしかつめらしいことはあまり言わない。

今回は、ほとんどの子たちが、初めての読み聞かせ体験だった。楽しんでいるように見えるが、かなり緊張しているのも確か。でも、初めてにしてはとっても上手だ。

すでに読み聞かせ経験のある大学生もいるが、高校生が中心。小学生も照れながらも上手に話す。

昔話など、家庭のなかでお話(語り)が生きている世界なので、子どもたちは実にスムーズに取り組む。聞く方もかなりの集中力があり、日本の子どもたちとの違いが明白にわかる瞬間だ。

時期を見て、それなりの図書館作りに踏み込まなければならないだろう。

お話の後に、ココアのお粥がデイケアセンターから支給された。

月に一回のフィーディングプログラム。と言っても、薄いおかゆにココアを混ぜたものがコップに一杯与えられるだけだ。それでも、三食たべられないこの地の子どもたちには貴重な栄養源。

興味深いのは、お姉さんが妹や弟に、自分の分を食べさせている姿が多いこと。貧しい家庭であればあるほど、少ないものを皆で分け合って食べる習慣が身についている。与えているお姉さんにとっても、どんなにか自分一人で食べたいことか、様子を見ればすぐにわかる。けなげだ。

その後、皆さんから送られてきた古着を渡した。

今回は、私たちが来るというので、親が良い服を着せてきたが、家はボロボロの小屋で、普段は裸に近い姿。それでも、すでに5年間も支援してきている所なので、人々の様子もずいぶん明るくなった。下は、古着をもらって大喜びの子どもたち。

読み聞かせが終わって、待望の昼食。

下の写真の奨学生たちは皆、この地の子と同じような、あるいはもっと酷い貧困家庭から来た子たちだ。今は学校にも行けて、皆さんから支援された古着も着て、そのうえ初めてのボランティア活動で大満足。一皮むけて大人になった?

「ミンダナオ子ども図書館のスカラシップ奨学生は、ただ支援してもらうだけの存在ではなく、自ら最先端で貧しい子どもたちのために活動している」と言う誇りが感じられる。満足そうな彼らの表情を見るのは、本当にうれしい。パステルは皆、手で食べる、私も。

ここからさほど遠くないところに、熱泉がわき出ている温泉があり、マノボ族の聖地になっている。

ミンダナオ中に名をとどろかせている聖地で、この地にまつわる伝説も多く、たくさんの妖精が集まる場所。

今ミンダナオ子ども図書館に住んでいる子たちは、マノボ族が多いので、この地のことも伝説で聞いている。しかし、彼らはほとんど訪れたことがない。そこで時間があったので、

「行こう!」「わーーーーーぃ!」

ものすごい熱泉にビックリ。

ここは手つかずのジャングルで、まさに妖精のいる場所だ。祈りの儀式も行われている。

この熱泉からお湯を引き、水を加えた素朴な温泉がある。

「友さん、入ってもいい?温泉」

「でも、水着も着替えもないけど・・・」

「大丈夫、服のままはいるから。」

「ぬれたまま帰っても良ければいいよ!」

「やったーーーー」

あっと言う間に、大半が飛び込んだ。

僕もたまに入る温泉だが、実に効能あらたかで、帰るとぐっすり眠り疲れがどっと流れさる。聖地だけあって、人々が傷を癒しにきたりする。最近は、ここの泥を塗る療法がはやってきたようだ。それを見て、泥パックをし始めた子もいる。

とにかく心身ともに充実した楽しい一日だった。

プロックエイトのマノボの子たちの小学校へ

ここは、たびたび登場する、プロックエイトの村のマノボの子たちが行っている小学校。

この村の全員40名ほどが、皆さんのスカラシップを受けている。村自体は貧困を絵に描いたようで、この地を訪れた訪問者は皆さん驚かれると同時に、この子たちが大好きになる。

ちょうど休み時間で、子どもたちは遊んでいた。

遊び道具はないけれども、いろいろな遊び方を知っている。

スタッフは、学校の先生にプロジェクト代などの経費を計算してもらって、皆さんから預かった支援金を渡す。一人一人の子、全て子ども別の領収書を発行して明瞭に会計をこなす。

また、写真右下の米袋は、昼食を持ってこられない子どもたちのため購入した米(フィーディングプログラム)、ミンダナオ子ども図書館の里親奨学金を使って購入している。購入先はNFA(国家食料組合)から市価より安く手に入れている。

下の写真は、プロックエイト村から仕事が無い(日雇いが多いため常に仕事があるわけではない)お父さん二人が、子どもたちの昼食をボランティアで作っているところ。昼食と言っても、こちらでは米が食べられれば贅沢なぐらいで、副食の野菜汁は、村の父親たちが育て管理している畑から採ってきたもの。

下は、今年から初めて学校に通う子どもたち。

13名いるが、まだ支援者が決まっていない。小学1年生と2年生。

10月の日本公演の手続きをはじめた

10月25日から2週間ほどの予定で、戦闘地ピキットのイスラム教徒の若者たち6名が、演奏交流に日本に行きます。

そのメンバーがそろった。

関西を中心に、福岡にも足を伸ばす予定。ホールや学校での演奏会、交流会を予定している。

| よろしくお願いします! | |||||

|

|

|

|

|

|

| ノライダさん | ハジッブくん | アスレーさん | アブドゥルくん | ノルハナさん | ボウイくん |

先日、領事館におもむき、三矢領事にお会いしてご説明。パスポートを近日中にとり、ビザの手続きを開始。

日本での交流が楽しみ。

ピキットでは、デイケアセンターが不足している。

昨年からフィリピン政府は、デイケアセンターを出なかった子は小学校に入学できないという制度をとった。

デイケアセンターは、プレスクールとも言われ、就学前の子どもたちが行く、30名ほどの施設で、各バランガイ(村)にあることになっている。

しかし、貧しいイスラム地域の村では、村人でデイケアセンターを建てる費用が出ない。

20万円ほどで一軒建つのだが・・・

また、各国のODAやファンデーションも、小学校建設の項目はあってもデイケアセンターはほとんど無い。先日、ピキットのDSWD所長でミンダナオ子ども図書館の役員を引き受けてくださっているグレイスさんとこの件を話した。

現在、デイケアセンターが無いバランガイは40カ所ほどになるが、中にはバランガイホールを流用できる村もある。しかし、その中の20カ所ほどが特に貧しく困難。

必要なのは施設で、保育者は地元の人を市が給与をだして雇える。と言っても月給500ペソ(850円)ほどだが。

建物は、わかりしだい見取り図と見積もりを正式に掲載するが、下半分はコンクリートブロックで上半分は竹壁、屋根はトタンのシンプルなもので、小さなトイレが外につく。それで20万円で何とか出来る。工事は地元の人々が受け持つ。

先年末から話をし始めているので、現在、大阪の方で5軒、東京の方が1軒、福岡の行橋カトリック教会で1軒引き受けても良いとのこと。

とりあえず、10バランガイを選んで、私とスタッフが調査を開始。

その中でも、来月に行橋カトリック教会の幼稚園の先生方8名が山元神父と共にミンダナオ子ども図書館を訪れられるので、この時期までにモデルとなる一軒を建設して、その村に皆さんを招待して、開所式と読み聞かせと衣料支援も同時に行う予定。

デイケアセンター建設の経過は、随時報告していきます。

皆さんのなかで、個人または団体として、デイケアセンターを支援しても良いと言う気持ちがありましたら、お便りください。

ピキットの北のバランガイで小さな戦闘、難民が出ている。

政治がからんだ地域の勢力争いで、数名の死者がでた。同時に320世帯(少なめに見積もって一世帯5名としても1600人)ほどの難民が出ている。難民は、ピキットサイドから川を越えてパガルガンサイド(イスラム自治区)に避難している。

ピキットは、今の時期は水が多く、洪水状態になり、車では近づけない。

今週中に、小舟で私たちは現地に行く予定。

皆さんから送られてきた、衣料、ビニールシート等を届ける。

状況は、後ほどメールニュースでお届けします。

ミンダナオ子ども図書館: 松居友

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ミンダナオ子ども図書館だより:決算報告、スタッフ紹介、NGO論、結婚式など7月3日

季刊誌の春号が出来上がり、2000通を皆で手分けしながら発送しました。

スカラシップ支援の方々には、学生本人の手紙とプロフィールを同封しました。

説明不足で手紙の意味が良くわかっていない新規奨学生もいたようで、内容が少し外れているかもしれませんが、次回のミィーティングで、日本の支援者も決して裕福ではなく、一生懸命応援していること、支援者を大切にすることがいかに大事かを具体的に話しますので、今回はちょっと見当違いでも、なれない子たち故にご容赦ください。

また4月にまだ未決定または、ご報告が遅れた子たちも、写真などを同封いたしました。

皆様から、古着等の荷物が届きました。まずはこの場でご報告させていただきます。

子どもたちに渡す様子などは、後日ニュースでお伝えいたします。

千里サンパギータの会 野村愛子:H.Fujita(KPT TSUBAKI) : Mikiko Kawase 虹の会 :

Ms Kumiko Ichimura : 村井ミヨ子

竜口 美枝子 : 橋本 敏子 : 小林 幸子 : 泉山瑛子 : 中山秀親 : 黒田佐織:

行橋カトリック教会

ニュース概略

決算を掲載すると共に、ミンダナオ子ども図書館設立の経緯、独自のNGO体験を少し書きました。

役員とスタッフも掲載しました。

スカラーだったジクジクさんと、プレシデントのアーロン君の結婚式が執り行われました。

足を骨折した子が無事退院しました。

前号で紹介した医療プロジェクトの子が亡くなりました。

全体のミィーティングで、学生代表などが選ばれました。

**********************************

わたしのNGO体験

ミンダナオ子ども図書館は、7年前に3名で活動を開始した。

最初は、アジア子ども図書館基金として出発。出発時、自己資金はまったく無かったが、少数の支援者と日本での講演会を資本金にして出発。私と当時高校生のエープリルリンとレイセルで、読み聞かせに村をまわりはじめた。

2年後にキダパワンに移り、現地法人資格をとって本格的に活動。5年たった。というのは簡単だが、幾度となく先が見えずに苦闘したのも事実。

NGOもファンデーションも関心が無く、「奉仕活動」=胡散臭い、と考えていた私が、貧しい子どもたちのために本当に何かをしたいという、強い気持ちを抱いたのは、ピキットのイスラム教徒難民を見た時であった。

現地法人の設立運営は、現地語もたどたどしいたった一人の日本人(今もそうだが、日本人スタッフは私だけ)が簡単に出来ることではない。法人化も、現地で活動するのに必要だという理由で、エープリルリンを先頭に当時一緒に生活していた5名ほどの若者たちが手続きを完了させた。ミンダナオの貧しく厳しい家庭環境で育った若者たちは、10代後半でも、いざというときの実行力にはすごいものがある!

2007年現在ミンダナオ子ども図書館は、153名の高校大学のスカラシップ学生と、三つの村の132名の小学生を支援している。医療では、2006年度は56名の患者の治療をした。

また週末はへんぴな山の村の子どもたちのために読み聞かせ活動もしてきた。

こうした活動が可能なのは、現在1208名いる、日本の地道な支援者の方々のおかげである。

現地の子どもたちに代わって心から感謝したい。皆さんに子どもたちの笑顔をお見せできないのが残念、是非来てください。

時には危険地域も含む、外国人にとっては命がけの仕事ではあるが、学校に行く喜びや、命が救われた喜びに輝く子どもたちの笑顔を見ると、恐れも吹き飛んで仕事人冥利につきる。

短期になぜここまで出来たのかと、不思議に思われる方も多いが・・・

すでに25年以上、最初は福武書店(現在のベネッセ)の当時あった出版部児童図書部門の初代編集長として活躍?、後に北海道時代は作家・評論家として、場所や謝礼を選ばずに講演をし続けてきた。そこでの多くの人々との出会いがあったから出来た事である。

青年時代から、日本の若者たちの心の危機に関心を持ち、壮年期は仕事を通して登校拒否や引きこもりの子たちとも関わってきた。ひさしぶりに日本に行って、当時の彼らが、学校に行かずとも今はしっかり育っている報告を聞くのはうれしい。

関連の著作に『わたしの絵本体験』(大和書房)『絵本は愛の体験です』(洋泉社)『昔話とこころの自立』(宝島出版・洋泉社)『絵本昔話に学ぶたのしい子育ての知恵』(エイデル)等。

北海道時代には、「北の森通信」という、今の季刊誌「ミンダナオの風」の前身とも言える冊子を、3000名以上に発送していた。

3000名のほとんどが、講演会を通し出会った方々である。それが後の「ミンダナオの風」になり、現在の1200名を超える支援者につながっている。

北海道時代は、出版文化を通して心病んだ人々に、新鮮な風を吹き込む事をめざしていたが、突然の離婚で全てが崩れ去った。それが思いもかけずに、ミンダナオ島から、島風を吹かすことになったわけだ。「ミンダナオの風」は、現在年四回、2000から3000部を発行している。「北の森通信」時代からの読者の方々には、特に感謝、感謝!

なぜ若者たちに心を向けるかというと、突然の離婚が大きな喪失感をともなったからだろう。

ひどいときは、どこに行っても目前に見る他人の子が、我が子に見える。

そうした折にミンダナオの孤児たちと出会い、彼らを我が子のように感じることで救われた。その経過は、「サンパギータの白い花」(女子パウロ会)でエッセイとして出版されている。その中では触れていないが、離婚を勧めた者に対し突如自制しがたい強烈な殺意が、自分の意志に反して沸き上がるようになった。不幸なことだが、このような人間は危険なので、日本から離れた死と紙一重の危険地帯で生きる方が良いと個人的には思っている。

と、ここまで書けば、一人の罪人の姿が浮かぶだけであって、およそ宣教的使命感をもって奉仕活動(ミッション)を目指す牧師や神父のような人間の姿は出てこないだろう。

註:私が時々抱くような気持ちは、この地で戦闘その他の理由で親兄弟を殺されたり、貧困や海外への出稼ぎで親に見放されたり、捨てられて孤児状態になっているミンダナオ子ども図書館の子たちが、内奥のどこかに隠し持っている感情であると感じる。戦闘が多くのテロリストを生み出していく理由でもあろう。しかし日常の壁を越えて、そうした心性の中で無言に理解し合えていると感じられるとき、彼らは愛され見守られているという安心感を持つようだ。彼らも孤独で苦しんでいるから。

さっと人生をふりかえるなら

少年時代は、自然の沼地や崖や木を登るのが好きで、それが高じて北海道時代は、熊の出る山で一人で数日過ごしたり、冬山からロッククライミングまで。多少は冒険好きな性格に加えて、子どもの頃の絵本体験から始まり数千冊は読破した物語好き(結果、人生も物語のようでないと気がすまない?)。

ただし今はあまり本は読まなくなった。現実(一冊の本より一人の人間)の方が、ミンダナオでは真実でおもしろいから。編集者の息子で自身も仕事をしてきただけに、全面的には絵本や本の力を信じていない。特に最近の絵本はおもしろくない。

註:父は、児童図書出版社である福音館書店の初代編集長の松居直。『だいくとおにろく』などの絵本がある。子どもの頃、父が自分の編集した絵本を読んでくれた想い出を『わたしの絵本体験』(大和書房)で書いた。私の著書について知りたい方は、トップページにもどり「松居友ホームページ」をクリック![]()

思春期のサルトル、マルクス、キルケゴール、ニーチェの実存主義と革命思想とビートルズ、

現代人の疎外と孤独と死の考察。資本主義の矛盾と搾取の構造と物質文明が高度に栄えた国のエゴと心の崩壊、自殺の考察(今の日本はその渦中にあり自殺や親子の殺害がつきない)。更年期もそうだが思春期にも一度死にそうになった。

加えてアイヌと沖縄で学んだ先住民の宇宙像とゲーテの自然科学と芸術論。といったよろず問題に取り組むのがワクワクするほど好きな不幸な性格。がミンダナオに足を止めるきっかけになった?

関連の著作にアイヌ文化は『火の神の懐にて』(宝島出版・洋泉社)『沖縄の宇宙像』(洋泉社)『昔話の死と誕生』(大和書房)等がある。

おもしろいのは図書館に住んでいる子どもたちの男女比が、ほぼ1:2で心が落ち着くことだ。

たぶん、かつて3人の子のうち、長男が一人と娘が二人いたせいだろう。

今は、エープリルリン。ミンダナオ子ども図書館の出発当初から苦労を共にしてきた子と再婚し、二人の娘もいるが。図書館で一緒に住んでいる子たちを見ていると我が子のように思え、とくに親から離れていたり、親を亡くした子たちに対しては、父親のように感じている自分がわかる。彼らもそれを感じるようだ。

貧困を作り出していく理不尽な力に怒りは感じても、高邁な使命にかられて活動しているわけではない。

ミンダナオのマネージメント意識

NGOであろうが、別の事業であろうが、200人を超える子どもたちに対する責任を思えば、明確な計数を中心としたマネージメントを考えるのは当然。彼らを路頭に迷わせるわけにはいかない。ミンダナオ子ども図書館を軌道に載せる事に一番役だったのは、編集者時代に一事業部を立ち上げ軌道に載せた経験。福武書店の創業者、福武哲彦氏には、今も心から感謝。

福武書店は出版をやめたので、当時編集した数々の絵本は図書館にあるが、他社で出版されているものもある。『しまふくろうのみずうみ』『おおはくちょうのそら』(リブリオ)等、手島圭三郎の北海道の絵本、『はじめてのかり』『まいご』(リブリオ)等、吉田遠志のアフリカの動物絵本シリーズなど。

ミンダナオでは、マネージメントの意識が欠けている。

ところがミンダナオでは、長い植民地支配の歴史ゆえか一般的にマネージメントの意識が欠けている(中国系とメスティーソ白人混血の人々は例外)。これが日雇い労働から脱却できない理由の一つか?常夏で豊かすぎたからだろう。食べ物がなければ、バナナと芋でがまんするし、ちょっとまとまった金が入れば仕事をしないで、椰子酒を飲んでぶらぶらしている。全てがそうではないが・・・

なぜそのようなメンタリティーをもつようになったのかと、いろいろ考えてみるのだが、植民地支配の歴史もさることながら、四季のある国なら冬の飢餓に備えるが、常夏の国では先を見据えて生きる必要もあまりなかったから?

その意味では、悪名高いアシェンダという大地主の荘園制のほうが、日雇いの稼ぎさえ良ければ、自分の財産や土地をマネージメントするよりも、こちらの人々には適した生活スタイルだと言えるかもしれない、と時々思う。

最大の問題は、先進国による搾取の関係で、あまりに職が無く、日銭が安いことだろう。

私は、若者やスタッフにいつも、「仕事というのは探すものではなくて作り出すものだ」と話している。

安易に仕事を探しに海外に出稼ぎに行くのではなく、現地で作り出す工夫が大切だと・・・・

また図書館では、全て領収書をとり、計数を明瞭にして、月次にまとめながらマネージメントをする方法。常時役員やスタッフで会議を開いて、現状を把握し、コンセンサスを求めながら進めていく方法を教えている。

しっかりと教えればすぐに理解するし、実行する。

貧しくともミンダナオの人々は、感性も豊かで、頭も良く、思考も柔軟。問題は、短視眼的で飽きやすく、嫉妬心が強く、感情に流されやすい事だろうか。

2006年度の事業報告から見えてくるもの

ミンダナオ子ども図書館では、会計と経理を分けているし、口座の予算もプロジェクト別に分けている。

会計報告をごらんになれば解るように、ライブラリー、スカラシップ、メディカルと三つの部門で集計している。

2006年度はグランドトータル(支出総計)が6,345,475.02ペソとなり、7月3日のレートが0.373917なので、

総支出は16,970,594円となる。

支出の細目も載せているが、スカラシップと医療の支出が高い。

ガソリン代が高いのも特徴で、私たちの活動が、施設の建物に閉じこもっているのではなく、常に外部の広範囲の地域の子どもたちを助けている積極外向型のプロジェクトだからである。車の修理費が高いのも、山岳部など、いかに過酷な場所をめぐっているかが理解できよう。

厳しいのは、ガソリン代の値上がり。またここ数年の痛撃は、強烈なペソ高。

根底には、アメリカ経済の崩壊不安から来るドル安があると思う。2年前まで1000円が500ペソだったが、今は370ペソにしかならない。

加えて物価高。米が850ペソから1200ペソになった。

ミンダナオでは、貧しい人々が多いので、わずかな物価上昇が強烈に家計を直撃する。ちまたではクライシス、危機的状態だと言われている。フィリピン経済はペソ高で好調と言うが、一部の資本家だけの話で誰も信じない。

現実は、中産階級の生活も崩壊状態に近いといって良いだろう。

ミンダナオ子ども図書館では、生活防衛策として、農業部門を別組織に持っている。

一家族が水田5ヘクタールを受け持ち、ミンダナオ子ども図書館に住んでいる奨学生53名分とスタッフの食費負担を軽減させている。なにしろ食べ盛りの若者たちで、50キロの米が3日で消費されるのだから。親のいない子も多く、子どもたちを路上に放り出すわけにはいかない。

ただし支出を見ていただければわかるが、土地購入も含めて農業部門に寄付は一切使っていない。農業スタッフは独自の収入創出で自立している。

それ以外に、バナナ100本、野菜各種、鶏100を育てて原価で渡し、雇用を創出

バナナと野菜は、福祉局からの要請のある、果物と野菜を食卓に加えることを目的に植え、残りを業者に売却し農業スタッフの給与にしている。肉と魚は市場で買うが、イスラム教徒がいるので豚は食べない。

下の写真は、隣接するバナナ園と出荷風景。

鶏は、地鶏も考えたが、食費軽減のため卵を採るための白鶏を100羽入れた。

イスラム教徒がいるので豚は飼えないが、時に多量に出る残飯を無駄にしないために、貧しい近所の家族に5頭の豚の飼育をたのみ給与がでるようにした。豚は、農業スタッフの給与を創出するための販売用。

下は、鶏舎。

野菜も植えて若者たちの栄養の偏りをふせぎ、食卓に変化を持たせている。

若者たちも週末は独自の一坪菜園を管理しつつ食卓に野菜を提供し、経費削減にも貢献している。左は、若者たちが自分で管理している菜園。思い思いの野菜を植えて、育てている。右は、農業スタッフが管理している野菜畑。

その他、水道水は食事用におもに使用し、洗濯用には雨水をためたり、井戸を使ったりして節約している。

何しろ洗濯好き、きれい好きな子たちだから水の使用も馬鹿にならない。お金のかかる水道水は節約し、自然の水を利用するようにしている。最近は、毎日のように午後から夕方、バケツをひっくり返したような雨が降る。おかげで雨水には不自由しないし、作物の生育も良い。下は、洗濯や水浴びようの、雨水をためる貯水槽。スタッフが作った。

炊事、洗濯、掃除、庭仕事すべて若者たちが計画を組んで実行。

二階の台所はプロパンガスだが、大きな鍋を使うために、おもに料理は下の薪使用の台所で作る。

料理は、スケジュールを組んで、若者たちが手分けしながら炊事する。こちらの子たちは、家で薪で料理を日々しているので誰でももすぐに総菜や具入りスープを作る。洗濯も掃除も良くできるし、日本の子どもたちに見せてあげたい。

写真左は、外の台所。右は料理の支度をする若者たち。朝は、4時半に起きて、まだ黄昏時に料理の支度が始まる。夜は翌日の下ごしらえ。家を取り仕切るハウスキーパーは一人だけ。

そのような防衛策を施しながら、注意深く運営しているが、どうにもならないのが授業料の値上がり。

大学の年間経費は全て総合すると、すでに年間6万円を超えている学科が多い。

結局、高校と小学生を含め、全てを基金として調整し、可能な限り若者たちが、自分の好きな大学の希望の学科に行けるように工夫している。

スカラシップに関しては、ここをクリック![]()

スタッフの給与は、スカラシップのHonorariaの項目。

10名のスタッフの給与は、月4000ペソから8000ペソと安い(北コタバト州の最低賃金には入っているが)。住み込みで食費等はただなので、悪くはないが、もう少し上げてあげたいところ。

今すこし基礎固めが必要な時期なので辛抱してもらっている。

2007年度新体制の役員およびスタッフの構成は、以下の通り

新体制では、役員(Officer)にイスラム教徒と先住民族を必ず入れる事にした。各民族の思いが運営にも反映出来るようにすると同時に、その地域での活動をスムーズに進めるためである。

以下、役員とスタッフの写真を掲載。

| Officer | |||||

|

|

|

|

|

|

| President | Vice President | Secretary | Treasurer | C.O.O. | |

| Gromio Genaro | Aprilyn Matsui | Margie Genaro | Rutchel Calcaben | Marivelle Gubat | Carmela Abedin |

| MCL Staff | |||||

|

|

|

|

|

|

| Asistnt Social Worker | Accountant | Librarian | House keeper | House Manager | . |

| Joey Cadungog | Net-Net Sarillosa | Noemi Flojimon | Thelma Dela Torre | Samuel Dizon | . |

松居友は、創設のディレクターで七名のボードメンバーの一人。

日本の支援者を代表する形で発言させてもらっている。

実質的に無給のボランティアで、執筆と講演で生活をまかなっているが、食事は子どもたちと一緒に、質素だがとりあえずお腹いっぱい食べさせてもらっているし、住む部屋も4畳半ぐらいだが、十分だろう。

ミンダナオ子ども図書館は、寄付を誰のために使っているか。

監査士の見解だと、「一般のNGOは、寄付の半分を活動に使うのが通常で、私たちのように、ほとんど活動に使っているファンデーションは希だ」という。

「こんなに人のために使って大丈夫ですか?」と言うので。

「皆さんの思いがこもった寄付を預かり、子どもたちを救うために活動しているのだから、あたりまえでは!」と言いたくなったが、ぐっとガマン。

日本事務局が小さいのも利点の一つ

日本事務局は、山田順子さん一人におねがいしている。

コンピュータが発達している現代では、おおかたの処理は現地で出来る。多少の時間差があるが、日本で事務局を持つと10倍の経費がかかる。現地法人として、現地の子どもたちのために寄付を役立てた方がよっぽど良い。

あっと驚く、フィリピンにおけるNGOのイメージ。

フィリピンでは、海外につながっているNGOは、楽して高給がとれる場所というイメージが強い。

仕事のないフィリピンでは、NGOで働くのは一つのステータスだ。

大卒でなければ不可能だし、仕事は楽で高給取り。外から見てもカッコイイ職場だ。

欠点は、安定していないこと。つまり海外からの支援金が無くなれば開店休業か解散。

政府公認とはいっても、極端な話、海外からの支援金の受け皿として登録された名ばかりのNGOも多いのが現実。

悪い言い方をすれば、「外国という、オリの外から投げ入れられるバナナの束に、サルが群がって食べ尽くして、無くなれば終わり」といった感じ。利益にあずかるのは、ボスざるとその一族と手下とその周辺に限り、結局、貧しい人々の手までは届かない・・・ケースも多い(全てではない)。

日本の人々は、NGOやボランティアに高尚なイメージを抱いているから信じられないだろうが、現地でスタッフと喜びも問題も苦労も共にしていると、日本での甘い理想論は消し飛んでいく時がある。

例えば「現場での活動は、現地のNGOスタッフにまかせて・・・」という謳い文句が、下手をするとあやうい理想論で終わってしまう可能性がここにいると実感できる。つまり・・・

貧しい地域では、可能なら、とにかくお金が欲しい。

家族を養っていけなかったり、身近に病人がいたりすれば、盗みをしても、誘拐や人殺しをしても(一万円もあれば殺し屋を雇える)、他人を蹴落としても、お金と出来ればそれが可能な地位や権力が欲しくなる瞬間があってもおかしくない。フィリピンの犯罪が、切羽詰まったあげくの、命がけの行動で、それだけに危険だと言われるゆえんだ。

高尚な目的など目の前の生活状況の中で消えてしまう事も・・・こうしたエネルギーを破壊的な方向ではなく、創造的な方向へ向ければ、すばらしい力を発揮するのだが。

NGOで働けるのは、大学出の中産階級以上。

ミンダナオの中産階級は20パーセントと言われている。つまり80パーセントが貧困層。貧困層とは、電気もない暮らしで、三食ままならない状態。子どもを高校大学に行かせられないし、半数以上は小学校も中退で医療からも見放されている。

海外に出稼ぎに行けるのもほとんどが中産階級で、日本のパブで働くジャパユキさんも、大学出の中産階級が多いのはご存じだろうか。

中産階級と言っても日本の生活ほど裕福ではないし、とりあえず電気やテレビのある暮らしが出来、子どもになんとか高等教育を与えられる人々。おもにルソン島、セブ島、ネグロス島などミンダナオの外から入植してきた人々が多い。

こうした人々は、私たちは現地の貧乏人とは違うというプライドもあるし、歴史的な経緯もあって、先住民族を低く見たり、イスラム教徒を敵視するケースがしばしば見られる。NGOで働ける人々は、大学出のおもにこうした階層だから、建前は別としても貧困層に心から関心を寄せることなく、活動は少なく給与は高く、選挙の時期は政治資金として流用したり、と言う事が起こる。

「給料が良いからこの仕事をしているけど、本当に貧しい子たちに、大学教育を与える意味があるの?」良く聞く言葉だ。

しかし、中産階級でも、素直な子たちは、これまた、心底やさしく素直だ。

金持ちは、けた違いで、地平線まで続く土地を持ち、敷地内に飛行場まであったりする。

人々は、こうした考えに自然になるのであり、このことを非難することは出来ない。

それだけ人々は貧しい。貧富の差も極端に激しい。

このようなおかしな社会構造を作ったのは、フィリピンの人々だろうか?

____________________

スタッフのアーロン君とジクジクさんの結婚式

明るい話題を一つ。

スタッフでプレシデントを引き受けてくれているアーロン君(本名グロミオ)と、去年大学を卒業、秘書をしてくれているジクジクさん(本名マージー)が、3年越しの恋を実らせてめでたく結婚した。

二人とも父親が亡く、極貧の家庭だが、アーロン君はプレシデントでもあり、結婚費用は個人的に支援したので少し立派な結婚式になった。

ジクジクさんとは、ミンダナオ子ども図書館が出発時、まだ5人しかいなかった頃からの仲間。

父親は亡く、末期ガンの母親は長く図書館にいっしょにすんでいたが、去年最後を自覚して、山の長女の家にもどった。極貧家庭で、娘5人を引き取っている。そのうち二人は、今年から大学に進学、末のバンダンは高校一年生。

ほとんど家族同様の関係だから、ジクジクが結婚したのは、娘の一人が結婚したようでうれしかった。

山の家で、末期ガンのお母さんと。

アーロン君は、キダパワンのカテドラルのオルガニスト。

彼も幼い頃に父親を亡くし、母親は市場で魚を売って子どもたちを育てている。母親は恰幅が良く、肝っ玉母さんという言葉がぴったり。

アーロン君が仕事を探しにダバオに出る、と言うちょうどその日に、私はダバオ行きのバスで彼に出会い。

「恋人のジクジクを置いて、ダバオに働きに出るのはさびしいだろう」

「ええ、でも結婚を考えると、働いてお金を貯めなくてはならないし」

当時彼は、トライシクル(三輪バイク)の運転をして、一人4ペソを稼いでいたが、なかなかまとまった稼ぎにならない。

責任感の強いしっかりした青年で、彼女のためだったらどんな苦労もいとわない姿に好感し、ミンダナオ子ども図書館に誘った。今は、プレシデントとして全体をしっかりと押さえている。

これからも夫婦で、がんばってくれるだろう。

悲しいニュースを一つ

前号のメールニュースで紹介した病気の赤ちゃんが亡くなりました。

医療活動の過程で、過去5名ほどが亡くなっています。

お祈りください。

骨折した子は、無事に退院

ステンレスで補強しましたが無事に退院。今は、ミンダナオ子ども図書館に住みながらメンテナンスをしている。

少しずつ歩けるようになり、山に戻れる日も近いでしょう。ありがとうございました。

ミンダナオ子ども図書館の6月末の全体ミィーティングで

奨学生の代表以下役員が選挙で選出されました。

今回は、無記名の投票形式にした。

プレシデント1名、バイスプレシデント2名は、それぞれ先住民、移住民、イスラム教徒から一人ずつ選んだ。

自治方式で、なるべく自分たちの力で運営していく機会を作りたい。

皆さんの支援で、本当に多くの子どもたちが、未来への足がかりをつかんでいます。

ありがとうございます。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ミンダナオ子ども図書館だより:朝日新聞記事と骨折の子救済,新学期ほか6/15

今回、ミンダナオ子ども図書館のメールニュースを初めてお届けする方々もいらっしゃると思いますので、まずは簡単に紹介させていただきます。

ミンダナオ子ども図書館だよりは、日本文芸家協会所属の児童文学作家である松居友(父が福音館書店の松居直でそちらをご存じの方も・・・)が、フィリピンのミンダナオから隔週のわりあいでお送りしている、ミンダナオの子どもたちのジャストタイムなドキュメントです。

闘難民となるイスラム教徒の子どもたちへの救済支援活動や、200名を超える小学校、中高校、大学生の奨学生の日々の素顔をお伝えしていきます。

自殺や心の荒れが目立つ、日本の子どもたちや大人の人々にとって、片親、両親の死亡、家庭崩壊のなかでも、生きる意欲、笑顔、学ぶ喜びに輝いている子どもたち。

喜びにあふれて学校や保育園に行く子どもたちの姿は、日本の人々を元気づける力を持っていると確信します。

子どもたち、奨学生、スタッフ一同、いつかミンダナオか日本でお目にかかるのを楽しみにしています。

ミンダナオ子ども図書館館長:松居友

*************************************************

新しい患者が運び込まれた!

6月1日に日本よりミンダナオへもどる

イスラムの若者たちの民族楽器による、10月の日本公演打ち合わせから、ミンダナオに帰ると、息をつく暇もなくさまざまな状況が待ち受けていた。

まずは、骨折したマノボの若者14歳の救済。(写真下)

彼は、前回に少女ローズマリー グマイちゃんを救済したボアイボアイ村に隣接する、山岳地帯の貧しいマノボの村はずれの家に寝かされていた。

彼の家も同様に、山中の貧しい小屋であった。父親は無く、母親と生活。すでに2週間も寝たままであった。

骨折は、サントルの実をとろうとして木から落ちたのが原因。

サントルの木は高木になり、実は枝の先端になっているから、落ちたらただではすまない。

サントルの木から落ちて骨折した子の救済は、これで3人目。

もちろん、医者にかかり治療する事は、貧しい彼らには不可能なことだ。

とりあえず宛木をほどこし、村医者(祈祷師)になにやら炭を油に溶かしたようなものを塗ってもらっていた。しかし、気休めになっても、このようなことで骨がつながるわけがない。

本人は、病院に行くのを恐れ嫌がったが、「このままでは一生歩けなくなる、下手をすると体が腐って死んでしまう」などとと説得してようやく病院に運んだ。

案の定、完璧に骨折している。

手術は、翌週の水曜日に実行されることになった。

貧しい地方の公立病院では、専門医師は週一回訪れるだけ。多くの患者が通路に寝ている。

ちなみに、以前骨折して運ばれたローズマリーちゃん(写真下)は、すっかり歩けるようになった。

二人ともミンダナオ子ども図書館に寄せられた、皆さん方の医療寄付がなければ、一生歩行困難だったろう。

手のギブスは取れずにいるので、今年は学校をお休みする。

彼女は、母親が亡くなっていて、継母に育てられているが、お姉さんと共にミンダナオ子ども図書館がすっかり気に入り、ご両親の了解も得て、お姉さんとここに住み、ミンダナオ子ども図書館の子として学校に通うことになった。

写真左はローズマリーちゃん、右は妹の世話をしている実姉のマリベールさん。

二人とも素直でとってもよい子たちだ。

お姉さんは、すでにミンダナオ子ども図書館のあるマノゴル村の小学校に通い始めたが、まだ支援者が見つかっていない。

どなたか支援者になっていただけませんか。

マリベール グマイ 十三歳 マノボ族 六年生

支援者が決まりました。

もう一人の、緊急でダバオに運ばれた子も、命をとりとめた。

現在は、ダバオからミンダナオ子ども図書館に戻り、キダパワンの病院で術後の検診を受けている。

キダパワンの医師や看護婦も、この子が命をとりとめて生還してきたので、ビックリして感動していた。

これも皆さんのおかげです。

AY

朝日新聞の木村文記者に同行しピキットの取材

木村文記者は、戦地で残された子どもたちを取材。

前回来られたときは、ピキット市の手投げ弾事件で、大事をとって取材を中止されたが再び挑戦された。

前日に、ピキットでドイツ人が誘拐された事件が起き、緊張したが決行。

このあたりに白人が訪問するのは希だが、商売と関係してきたらしい。この事件はすぐに解放されて解決を見たが、公にされていないのが、MNLFが誘拐し、MILFが通報し大事件になる前に解決を見たという事実。

単純な出来事のようだが、今後の情勢を考える上で重要な事件。

木村文記者は、勇敢にも内側ゾーンに同行されて、取材。

以下、記事の一部を抜粋。ウエッブサイトでは6月12日の日付だが、日本で朝日新聞紙上で読まれた方も多いだろう。サイトで全文を読みたい方は以下をクリック。

http://www.asahi.com/international/weekly-asia/TKY200706120082.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ピキットから車で1時間のミッドサヤフ。緑に波打つ水田の端に、崩れ落ちそうな掘っ立て小屋が立つ。

アルバヤ・アドレスさん(14)はここで母親(65)と暮らす。母子はイスラム教徒。キリスト教徒の水田の小作でやっと日々の食費を稼ぐ。92年、母親が戦闘から逃れ、たどりついた避難所でアルバヤさんは生まれた。モスクの敷地の片隅で、母親は16時間のお産を耐え抜いた。赤ん坊を抱いた瞬間は「うれしくて、心からいとおしかった」。 それでも貧困は現実。アルバヤさんは高校1年(日本の中学1年)で、学校へ行けなくなった。

昨年、日本のNGO「ミンダナオ子ども図書館」を訪れた。「笑いも、話もしない。長い紛争や貧困の中で完全に表情を失った少女だった」とディレクターの松居友さん(54)。

幸運にもアルバヤさんは奨学金を得て今月から高校に通うことになった。今は別人のように明るい。

「母は、紛争のさなか、私を命がけで生んだ。だから私は与えられたものを何ひとつ無駄にしちゃいけない。生まれて良かった」。つぶらな瞳が、きらきらと光った。(カブール=柴田直治、フィリピン・ミンダナオ島=木村文)

朝日新聞とインクワイアラーの記者の取材を、取材した?写真は、アルバヤさんを取材中の木村文記者。

フィリピンの大手誌、デイリー インクワイアラーの記者も同行取材した。

普段は、私たちは、何気なく行く(何気ない方がよい)が、ジャーナリストが一緒だと別だ。

フィリピンでは、多くのジャーナリストが殺害されている。

私も、つねに覚悟はしているのだが・・・・・

記者たちは、奨学生たちの家の貧しさに唖然としていた。

木村文記者、お疲れ様でした。現地に対するいろいろな配慮、ありがとうございます。

記事の構成による、内容の展開が希望を持って終わっていて良かったです。

またいつでもどうぞ。

ミンダナオ子ども図書館が掲載された子供向けの百科写真絵本が、

ポプラ社から出版されたのでこちらも紹介。

執筆は以前訪れられた、岡崎務氏の文と写真。

題名は、『体験取材!世界の国々14・フィリピン』監修は寺田勇文(上智大学アジア文化研究所)

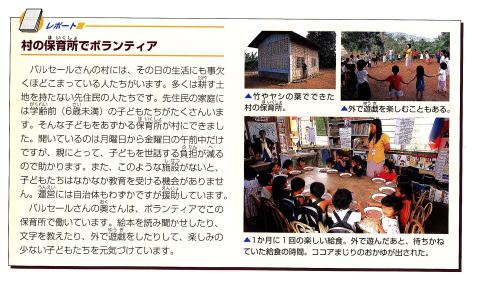

中を開くと、思ったよりも多くの記事が、ミンダナオ子ども図書館での取材から生まれている。

「2・自然にささえられたくらし 高地で野菜やバナナの栽培」は、

マノボの村に住むバルセール家を取材。写真は、ジクジクさん(ミンダナオ子ども図書館の役員)の家族や託児所。祈りのシーンでは、現在のプレシデントのアーロン君も写っている。

「4・子どもたちのくらし 早朝からはじまる小学校の授業」では、

ミンダナオ子ども図書館の記事と共に、マノゴル村の小学校の記事が掲載。黒板で絵を描いているのは、奨学生のメロジーン(愛称バンダン)さん。微笑ましい。

「5.人々のくらしをささえる信仰 ほかにもあるいろいろな宗教」では、

ピキットのイスラム教徒やモスクが写り、写真手前にいるマロンを着た女の子たちはミンダナオ子ども図書館の奨学生たち、茶のマロンの子は現在ミンダナオ子ども図書館に住んでいるノルマさん。

現地で生きている人々、特に子どもたちや社会的背景も落とさず、誠実な取材が好感。必見の価値あり!

ポプラ社 定価2800円

新しい奨学生が、学校に通い始めた。

ミンダナオ子ども図書館では、未成年にあたる高校生(フィリピンには中学がないので、実質的には中学生)は、下宿をさせないと言う規約がある。

その結果もあって、マノボ族など、山地に住む子たちで遠距離で高校に通えない子が多い。

極貧家庭はもとより、親のいない子、片親の子、家庭が崩壊した子、障害、レイプなどの犯罪や諸問題を背景とした子が多いが、ここに来ると皆明るく快活。

ミンダナオ子ども図書館は、彼らにとって、守られ人並みに生きていける可能性を持ったオアシスなのだと、つくづく感じる。

皆さんから送られてきた古着を着て、山にいたときとは見違えるようだ。

今回の古着支援は、ミンダナオ子ども図書館の奨学生たち、外部の奨学生たち、里親奨学生たち(小学校)それから、新学期を迎えて、学校に着ていく服や靴や鞄の無い子たちに優先的に渡した。

(難民キャンプは、まだ継続しており、今後は、心のケアとしての読み聞かせと医療チェックに重点を置いていきます。)

ミンダナオ子ども図書館での生活は、皆で食事を作り、掃除もスケジュールを決めて実行。

土日の午前は、家庭菜園も作り。

夕食後は、勉強と読書の時間。

翌日が休日の時は、スクリーンにDVDの映画を見る時も・・・・

各自のお皿は自分で洗う。もちろん私も。

今回から釜ヶ崎のこどもの里に習って、シャボンを使わずにアクリル毛糸のタワシを使って、環境問題を考える。

ここには、平和が宿っていると、良く感じる。

いろいろな困難があっても、神が守っているようだ。

|

私が日本滞在中に訪れた、Mさんご夫婦からのメールが、良く雰囲気を醸し出しているので紹介します。 |

| 松居友 さま この時間、みんなは眠りについていて、星が強く輝いているころですね。 今、マウント・アポは、逆に、しっかりと目を見開いて、ミンダナオ図書館全体を見つめている。 となりの土地の、木からぶらさがったバナナも、白い袋をかぶったまま、すやすやと寝息をたてている。 音のでない足をもったアポの精霊が廊下を歩いてきて、閉じられたドアをゆっくりと通りぬけて、中で眠っている子供たちのひたいに手をあて、アポの魂である気高き呪もんを描いていく。そのとき、アポの魂と眠っている子供の魂がひとつになる。 想いだしているといろいろ想像して、ミンダナオ図書館が映画を見ているみたいに見えてきます。 |

子どもたちが、学校に通い始めて、日本で寄贈していただいた車いすが大活躍。

プロテスタント教会のH氏から寄贈された2台の車いす。

筋ジストロフィーの兄妹が、学校に行くために大活躍!

ミンダナオ子ども図書館のスカラシップの子たちが、みんなで手分けして毎朝学校に通っています。

うれしそうな彼らの写真を見てあげてください。

彼らを支えてくださっているのは、支援者の皆さん方。

皆さん方の上にも、彼らからの笑顔の支援をお送りします!!!

心からありがとうございます。

追伸:鶏小屋ができました。ひよこが100羽はいりました。

*********************************************

ミンダナオ子ども図書館:日本に滞在 5/25

今回の日本滞在は、20日間の駆け足でした。

目的はおもに今年10月25日から関西を中心に10日間ほど来日する予定の、イスラム教徒奨学生たち6名による演奏会の企画調整です。現在決まっている、日程は以下の通りです。

10月27日 滋賀:高島市民会館

10月29日 同高島市内の小学校公演交流会

10月30日 姫路淳心学園公演交流会

11月1日 福崎町図書館

11月2日 大阪 水仙福祉会エルダー講座公演

11月3日 大阪平野区民ホール

11月3日 平野全興寺クリンタン演奏(夜)

11月4日 水仙福祉会クリンタン演奏

目的は、イスラムの若者たちとの平和交流です。

NPO:マキノ絵本による街作りの会が主体になり、高島、姫路、福崎、大阪で民族楽器クリンタンの演奏と伝統舞踊を披露します。詳細は煮詰まり次第随時ご報告いたします。

実現に当たって、なにわ語り部の会の方々(禅定正世先生など)、地球おはなし村の方々(国立民族博物館の江口名誉教授や山村様など)、水仙福祉会の方々、姫路淳心学園の方々、大阪ボランティア協会の方々などのお世話になりました。

なつかしい君島久子先生(中国文化研究家)にもお目にかかり、夕食を共にすることが出来ました。

ミンダナオにも来られた、元大阪市立図書館司書の小林さん、大阪ボランティア協会の錺さん、マキノ絵本による街作りの会の平松さん、福崎の町議の後藤さん、ありがとうございます。

以下、日本滞在の報告です。

最後に、趙さんの娘さんの印象深い手紙を添付しました。

***********************************************

今回滞在の主目的は、イスラムの若者たちの演奏会計画をつめることだ。

イスラムの若者たちが、10月25日から10日間ほどの予定で来日する。

男性3名、女性3名。

ビザのつごうで、18歳以上、おもに大学生だが、民族楽器と踊りを披露する予定。

民族楽器は、クリンタンやアゴンや太鼓など。

目的は交流。

中近東の政情不安のあおりを受けて、世界でイスラム教徒への偏見が高まるなか、こうした文化交流は,ささやかながらもアジアにおける相互理解と平和のために意味を持っていると思い決断した。

みな、戦闘地で難民生活を体験した若者たちだが、日本の人々が宗派を超えて温かく迎えてくれれば、世界に対する思いも変わってくるだろう。

また、日本の若者たちにとっても、参加する多くの人々にとっても、アジアのイスラム教徒が、共通したメンタリティーの上に立つ普通の若者たちであることを理解する機会になればと思う。

日本人は、アジアのイスラム教徒の事を本当に知らない。

私も知らなかった。

今回の主目的は、同じアジアに住む仲間として、共通のメンタリティーの上に立ち、異なった宗教や文化を理解し、共感の輪を広げることにある。

今回の滞在でも感じたことだが、日本では、奇妙な保守化(内向き傾向)が進んでいるようなきがする。欧米をのぞく海外の国、とりわけ貧しい国々を後進国と見なして、いまだ根強い偏見や優越感があるかのように見える。

ミンダナオのイスラムの若者たちの状況は、フィリピン国内でもマイノリティーとしてきびしいものがある。しかし、今回の訪問を通して、次の世代をになう特に若者たちが、たがいに心の殻を打ち破り、友情を通して世界を見るよすがになればと考えるが・・・。

今回の滞在中に出会った人々

古着の支援をしてくださっている幼稚園の園児たちに、直接難民のようすを語れたのはうれしい体験だった。

先年からさまざまな方々から、たくさんの古着が到着した。

出来れば、そうした方々を訪問して、現地の様子をご報告したいのだが、今回は日程が詰まっており、関西を中心に声をかけていただいた数カ所のみを訪問。

前年、4WDを寄贈していただいた鳴門カトリック教会:鳴門聖母幼稚園では、残年ながら父母の方々への報告会は10月に持ち越されたが、園児たちにスライドを見せながら、難民キャンプの子どもたちや山の子どもたちのようすを語った。

熱心に話を聞いてくれた子どもたち

支援物資を手に持つ鳴門聖母幼稚園の先生方と左端が乾神父。

モンテッソーリ教育で有名な乾神父の属するOMIオブレード会は、現在難民の出ているピキットやコタバト地域で、戦前からイスラム教徒救済のために活躍している修道会。日本軍占領時に、イスラム教徒と団結して抗日運動を展開した話は有名で、コタバトの大司教は乾神父の盟友でもある。

ちょうど支援のための衣類を集めている時であったために、前年のクリスマスにみんなが集め送られてきた古着が、ミンダナオ子ども図書館の若者たちの手で仕分けされ、難民キャンプをはじめ、どのような場所に運ばれ、どんなに喜ばれたかを伝えた。

3歳から5歳の幼稚園児が解るか若干の危惧があったが、本当に良くわかってくれたのはうれしかった。

釜ヶ崎のこどもの里でも、懐かしい子どもたちに新しい映像とスライドを見せることができた。

大阪に滞在中は、釜ヶ崎のこどもの里に泊めていただくことが多い。

釜ヶ崎は、あいりん地区として有名なようだが、ミンダナオやダバオのスラムなどを見ているので、私には特別な地域には見えない。

かえって無機質な表情の人々が多い都市よりもホッとするような感じを持つが、ダバオなどのスラムの人々に比べると、近年は中年の男性が多く、家族から見放された人々の孤独と悲しみを感じる。

こどもの里には、数人のフィリピン系の子供もいるが、ミンダナオの映像を通して美しい自分のふるさとに誇りを持ってくれればと思う。

日曜日、玉造カトリック教会で行われた国際協力の日に出店するというので、こどもの里の子どもたちと参加した。

中国、韓国、ベトナム、インドネシア、ブラジルなどの方々が各々の言葉で、伝統文化を交えて奉献されたミサには、宗派を超えて人々が集まり感動した。

カテドラルは、欧米の人々もまじえ大勢が立っているほど満杯だった。

異質な文化がたがいに共存しながら、心を一つにして平和に向かって祈っている姿は、感動的で心がホッとする。

なかには、南無阿弥陀仏と唱える人々もいた。

このような体験ができる場は、今の日本では次第に希になりつつあるのではないだろうか。

テーマとして掲げられている『外国人が暮らしやすい日本は、日本人にも暮らしやすい』というのは、本当だと思う。

この試みは、毎年この時期に行われる。

外では模擬店で、さまざまな料理を食べることができる。

久々のフィリピン料理とベトナム料理がおいしかった。

私は、講演予定があり午前で退席したが、こどもの里に帰ると、午後に右翼の宣伝カーが出現し、公園の集まりの雰囲気が乱されるときがあったと聞いた。

一人のアメリカ人が、宣伝カーの窓を叩いて開けてもらいながら、「私は日本が大好きです!」と言って歩いたと聞いた。

欧米も含めて集まった世界の人々は、こうした示威活動をどのように受け止めただろうか????

今回は、盲目の方々や障害者の方々に語る機会が幾たびかあった。

今まで、障害者に対する対応などを語る機会はなかったが・・・

ミンダナオ子ども図書館を訪れた方々が、図書館に住んでいる奨学生の若者たちが、盲目のジュンジュン君やベルリーンさん、ポリオのノノイ君、筋ジストロフィーの3兄弟妹たちに、家族の一員として自然に接していることに驚きの念をもたれ、なぜそれが可能なのかを話して欲しいと言う要請に応えた形だ。

盲目の子や障害を持つ子たちが、ミンダナオ子ども図書館ではいっしょに自然に生活している。

盲目の子は、最初、市の福祉局からの要請で受け入れたが、私に専門的なケアの知識や経験があろうはずもなく、最初は非常に不安だった。

しかし、驚くべき事に、最初から若者たちは彼らを自然に受け入れ、やがて若者たちにまかせれば心配のない事が解った。

その理由を、いろいろ考えながら話したのだが、根本的にミンダナオの人々のメンタリティーのなかに、壁を作らず自然に接したり面倒を見ていく生活習慣があるように思える。

とりわけ貧しい辺境地域に見られることだが、親に見放された子も、周囲のだれかが引き取って面倒を見る。

盲目のジュンジュンくんとベルリーンさん。

今回の滞在で、6月から盲学校に行くジュンジュン君の支援者が決まった。

ジュンジュン君などは、その典型的な例だ。

また、見放されても、自殺をせずに、それなりのしたたかな生活力を持っている。

貧困が日常のミンダナオでは、ほとんどの人々がいわゆる社会的弱者に属するので、おたがいに思いやり支え合ったり、したたかに生きていこうとする意志が共通してあるように思える。

フィリピン人は、介護や看護の分野でも定評があるが、「人を放っておけない性格」=「おせっかいな性格」がどのように形成されていくのか、興味は尽きない。

貧困と同時に、昔話が語りとして生きているという視点も加えた。

家の街頭やちまたに、洗濯や夕涼みなどの生活そのものが生きている場があることも関係しているようである。

こうした視点から日本を見ると、つくづく、ちまたに生活が無くなっていることを実感する。

まちなかに子供の遊んでいる姿も見えない。

人々が町に出る目的は、消費=買い物か仕事(ビジネス)目的だけのように見える。

かつて私が子供時代にあったような、隣人どうしがおしゃべりに興じたり心を通わす場も様子もない。

大阪ボランティア協会の錺さんの紹介で、大阪福祉協会で、盲目の方々と車いすの方々にも語った。

以前、盲目の上岡ゆかさんが、お一人でミンダナオ子ども図書館を訪ねられた時の様子や、ダバオの盲学校の様子、またとりわけミンダナオ子ども図書館でのジュンジュン君やベルリーンさんの様子を語った。

仲むつまじい二人の様子など、いつか映像ビデオにまとめる必要がありそうだ。

在日朝鮮人で社会問題に取り組んでおられる趙さんからは、大阪市立大学の堀智晴教授のゼミでも、語る機会をあたえられた。

このゼミの参加者は、肢体不自由の方々も多く、ここでも与えられたテーマは、ミンダナオ子ども図書館における若者たちの障害者への対応やミンダナオの人々の態度だった。

特に、日本では、障害者を前に、構えて言葉も選ぶが、ミンダナオでは、相手の障害にあけすけに言及してかえってケロッとしていることを話したが、ある肢体不自由の方が、「その方が僕らも本当は楽なんですよ」とおっしゃったのは印象的だった。

今回は、水仙福祉会を通して、プロテスタント教会のH氏から2台の新しい車いすの寄贈を受けた。

この車いすは、今年から新しく奨学生になるマノボ族の筋ジストロフィーの兄妹が学校に通うために使用される。

この家族は、本当に山奥の小さな村で、非常に貧しい生活を余儀なくされていた子たち。7人兄弟のなかの5人が、筋ジストロフィーの症状。

兄二人は、小学校を良い成績で卒業したが、経済的、地理的理由で高校までは通えず、人づてにミンダナオ子ども図書館に応募してきた。妹は歩行困難で、成績はよいのだが小学校をストップ。

今後、唯一残された手段として、ミンダナオ子ども図書館に住み、若者たちが車いすを引いて通学する。

ところが、フィリピンの車いすは値段も高いしやたら重い。

軽くて丈夫な日本の車いすがあったらどんなに助かるか、と言うことで、今回は水仙福祉会に相談して、特定の方が使われるのならと言う条件で寄贈を受けた。

本当にありがたい申し出で感謝!

英語ミサでフィリピンの人々に、懐かしい故郷の映像を報告。

福岡の行橋カトリック教会では、一般ミサのなかで、難民や医療プロジェクトの状況報告をしたが、午後の英語ミサには、普段50名以上のフィリピン人が集まる。

午後はミサ後、フィリピンの人々に、現地の美しい風景や生活、その中で活動しているミンダナオ子ども図書館の若者たちの様子、また私たちが実行している文化祭のDVDを見せた。

日本でフィリピンの人々にこうした形で出会うのは初めて。

フィリピンの若者たちとDVDに興じる山元眞神父(左)と説明するエープリルリン。

最初は、教会の後ろ席で見ていた若者たちも、引き入れられるようにスクリーンの前に集まり、

椰子の実取りや海水浴、豚の料理や伝統の踊りの場面で、歓声を上げたり、笑ったり、懐かしさに涙を流したり。

普段日本で、孤独でつらい毎日を送っているだけに、一時ではあったが、温かく陽気なフィリピンの風が流れた。

このような時を持つことは、本当に必要な事だと実感した。

声をかけていただければ、いつでもフィリピンの方々の集会に顔をだします。

ここでも、ミンダナオの子どもたちのためにスカラシップや衣服などを支援してくださっている。

日本滞在中に気なった事など

若者の自殺、母親の首切り殺人など、ショッキングなニュースが駆け回っている。

日本の若者や中高年の自殺に関しては、先年のメールニュース10月あたりで記事を書いた。

![]() ここをクリック

ここをクリック

ここ数年、引き続き大きな問題となっている。

日本は、世界で唯一、戦争をしない、戦争に荷担しない国であった。

しかし、ここ数年、戦争に荷担できる国になろうとしているように見える。

これは、日本にとって、自殺行為とならないか。

アジアが経済的に発展していく中、日本がいつまでも優位な成長を続けていく基盤も自信も失せつつある。

過去の戦争の精算をしなかった分、他のアジア諸国の発展に対して驚異と恐れがわき上がっているようにも見える。

アメリカはもはや世界でその存在を誇示することは不可能となるだろう。

平和を切り口に、アジアに切り込むことが、日本の未来を開く唯一の道に思えるのだが・・・・

以前ミンダナオ子ども図書館に来られた、盲目の上岡由佳さんに会いに、奈良に行った。

由佳さんの家が、奈良の山沿いの小村にあり、山や田んぼの風景を見たときにようやく息が出来る自分を感じた。

奈良は、まほろばと言われるように原風景をまだ持っている。

子どもたちの表情も良かった。

妻のエープリルリンも、奈良でようやく子供らしい目をした子供に会ったと言っていた。

日本復活の可能性は、地方から始まるのかもしれない。

由佳さんは、奈良のFM放送のディスクジョッキーもされており、今回は奈良在住のフィリピン人のカルメンさんと夕食を共にした。

ちょうど滞在中に、毎日新聞にカルメンさんの記事が出ており、親しく話せて良かった。

| 10月、11月は2ヶ月滞在し、各地で講演や報告会をしています。 |

家庭集会から、大小ホールでの講演会まで、場所や謝金に関係なくうかがいます。

幼稚園児、学校の生徒、大学のゼミ学生、寺院や教会、講習会や研修会など、

対象や規模は問いません。

先着順で入れますので予定日だけでも結構です。

早めにメールや電話でご相談ください。

最後に趙さんの娘さんの手紙を紹介します。

ミンダナオに来た若者たちが、どのように感動し、また日本をどのように見るか、国籍に関係なく読んでいただきたい。

|

趙さんの娘さんからの手紙 フィリピンへ行って来ると前もって知らせておいた友達から、帰って来るなり 「どうだった?」 と質問攻めにあいましたが誰一人に対しても上手く答える事が出来ませんでした。

実は私が今回ミンダナオへ行くと決めたのも軽い気持ちからで、フィリピンという国に関して何の知識もありませんでした。

要するに“目的”もなく、“ただ母に付き添って来ただけの者”だったのです。

もちろん母からは事前に 「遊びに行くのでは無い」 と強調されていましたし、どのような活動をされているのか、簡単に説明は受けていました。

しかし実際自分の足で現地へ入り、体験した事たちは正に“百聞は一見にしかず”を思い起こすほど、イメージと異なりました。

何も考えずに来てしまった事が裏目に出て、学ぶ事や感じる事のあまりの多さ、深さ、広さに頭がついていけませんでした。

何度も友達にミンダナオの事を話して聴かせようとしましたが一度話し始めると芋蔓のようにずるずると別のモノがついてくるのです。

それはまだ私の知識の領域ではなく、しかしそれらは全て繋がっていて、話さなければ理解できない。

結局いつも中途半端なまま話が終わってしまい、

何が言いたかったのか自分でもわからなくなってしまうのです。

以前、韓国人の牧師さん宅に招待していただいた時、牧師さんが「この国は歴史、宗教、経済、政治もろもろ全てが絡み合った複雑な国だ」と言っていた言葉を思い出しました。

今の私はミンダナオを語るには足らない、そう思い、今では「自分の足で土踏んでみて初めてわかる場所や」とだけ言っています。

まだまだ学ぶべき事は多いです;

ミンダナオを訪問してもう1ヶ月が経ったとは思えないほどそこでの生活が昨日の事だったようにも感じられ、本当に自分がミンダナオにいたのかと不思議になるほどそこでの生活が夢だったように感じられます。

日本に帰ってまず感じたのが、道行く人々の瞳の何と輝きの無いこと!まるで機械のようです。

子供達の生き生きとした表情や、訪ねて行った村の人々の切ない表情など、ミンダナオでは一つ一つの表情全てに感情が漲っていたように感じました。

本当の人間に会ったような気がします。

時間を見つけてまた必ず行くつもりなので、 時まで健康で元気に過ごしてください。

みんなにも宜しくお伝えください。では・・・

|

================================

ミンダナオ子ども図書館だより:5/9 ピキットで再び難民

ピキットで、難民が帰宅したと思ったとたん、再び難民となって、ピキットにもどりなじめました。

支援活動を再開しましたが、拡大しそうな様相です。

難民支援で古着が届き始めました。5月10日、早速難民キャンプにとどけました。(写真掲載)

送っていただいた方のお名前を掲載しました。敬称略。

(明日より31日まで、日本に出張のため、お礼の葉書が6月中旬以降になるかもしれません。お許しください)

難民の皆さんに代わって、感謝いたします。

MIKIKO KAWASE / KUMIKO ICHIMURA & FRIENDS / HITOMI IBARAKI /

KPT椿 藤田等 / 行橋カトリック教会 / カリタスジャパン 田所功・真理子 /

YOKO YOSHIKAWA / SADAKO KURATA /

マノボ族の高地、ボアイボアイで足と手の骨折の女の子を救出し病院に運びました。医療費が切迫しています。

松居友とエープリルリンは、11日から31日まで関西を中心に一時帰国します。10月に計画されている、イスラム教徒の民族楽器演奏会と踊りの企画をつめるためです。

******************************************

「ピキットで再び難民が出ている

前回、5月2日のミンダナオ子ども図書館だよりで、ピキットの難民救済活動が一段落した、と報告。

「思ったより早く、事態は収拾に向かっています」と書いた。

しかし、昨日5月8日に、グレイスさんから「ピキットで再び難民が出ている」という報告を受けた。

ピキットでの戦闘が、完全に終結しないのではないか、と言う予感と危惧はあったが、不幸なことに的中した。

今回は、以前より多くの難民がピキット市に集まって来ていると思われる。今日、行った限りでは、新たな人々が集まってきているのと、皆さん長期戦を覚悟しているように感じられた。

今回は、軍が関与する可能性がある、と言う。戦闘は、明日にでも行われると言う予告。

軍が関与すると、戦闘は拡大、長期化する。

内紛に発し、それに乗じて軍が関与し、戦闘が拡大するパターンは多い。

しかし、戦闘でいつも犠牲となるのは、子供、女、お年寄りだ。

以下、写真で活動状況を報告。

ピキットでの難民の報告を受けて、至急、届いた支援物資を奨学生たちといっしょに仕分けする。

皆さんがスカラシップ支援をしてくださっている若者たちは、ただの奨学生ではなく、このような場で活躍する。

現在、ミンダナオ子ども図書館に住み込みでいるスカラーは、新しい子たちを含め50名を超える。

前回と同じ場所に、より多くの難民が集まっている。

例のごとく、雨が降ると水浸しだ。

今回は、皆さんから送られてきた衣料を子どもたちに配った。

まだ、難民になって数日なので、深刻さは少ないが、今後週を重ねるにしたがって、状況は厳しいものになるだろう。

精神的疲労度やストレスが強くなっていく、時期を見計らい、読み聞かせ活動を開始する必要がある。

足下の泥を見ていただきたい。牛や山羊の屎尿も混じり、悪臭が漂う。

このような場所で生活するのだ。

難民生活は、特にお年寄りと幼児に厳しい。

ミンダナオ子ども図書館のスカラーたちが、近寄ってお年寄りを励ます。

イスラム教徒のスカラーたちは、このような経験を実際にしている。

ビサヤ、マノボの若者たちは、初めて見る光景に呆然。

しかし、若者たちは掘っ立て小屋をめぐっては、病気の子がいないか、聞き取り調査を開始。

まだ、こうして食べ物があるだけましだ。一週間もすると、食糧支援が欠かせなくなるだろう。

今回は、ピキットへ向かう途上で、行政の車を多く見かけた。

はやくワールドフード等が動けばよいが、しかし、行政が早期から動くことは、戦闘が本格化、長期化する事を見越している場合があるので不安だ。

アメリカ政府も、数週間前からミンダナオを渡航制限地区に指定して、何かが起こる気配が満ちている。

この赤ちゃんは、39度を超える熱を出していた。

日本から送られてきた、幼児用の風邪シロップを与え、翌日再び訪れて経過を見ることにした。

デング熱などの場合は、緊急入院させる必要がある。

今回も、最も大きな問題は、ビニールシートの不足だ。

日本から送られたものを早速持参。大きいものが役に立つ。(行橋カトリック教会の方々、ありがとうございます)

しかし、まだ40世帯分あまりが足りないので、現地で購入して、翌日持参することにした。

戦闘が激しければ、国道が封鎖されるだろうが・・・・

このような家では、雨が降るとたちまち住むことも不可能な状況となる。

こうした場所で、数ヶ月過ごさなければならないのだ。

数年ごとに繰り返される、戦闘と難民。

支援された古着を喜ぶ少女。

最大の犠牲者は子供とお年寄りである。

私たちは、力の続く限り支援をするが、小さなNGOに出来ることは限られている。

それが悲しい。

F001

山岳高地のマノボ族の村へ

キダパワンから1時間半の山道を行き、マノボの村を訪ねた。

目的は、この村出身の新しいスカラーを迎え連れてくるためだ。

これがスカラーの家。4WDしか登れないような高地にある。

ミンダナオ子ども図書館の子たちはほとんどが似たような環境から来ている。

この村の子どもたちは、ほとんど小学校にも通えない。

理由は、お弁当を持って行けないこと。

遠距離であること。

そして何よりも、マノボ族であると言うことで馬鹿にされること。

私たちは、この地を、来年の地域里親奨学制度の地区に指定しようと思う。

写真は、今回のスカラーのお母さん。

娘二人(前夫の子)が、小学生のスカラーとして、ミンダナオ子ども図書館に住み込みで通うことになる。

ちなみに、右下の青い服の少女は、ミンダナオ子ども図書館で兎口の治療をした3番目の子。

前夫は、自分の山羊が盗まれそうになり追いかけたとたん、殺害された。

その頃からのつきあいである。

その後、現在の夫と一緒になったが、娘が年頃になるにつれて、「危険なので」、ミンダナオ子ども図書館で面倒を見て欲しいとのこと。

継父と継娘との良くないケースは、このような村ではよく起こる。あずかる子に少女が多い理由の一つだ。

ミンダナオ子ども図書館は、子供のシェルターや孤児施設としても認可を得ている。

rose

同じ村の隣の家で、骨折した子がいるというので、向かった。

一週間前に骨折、木から落ちて足と手を折っていた。

もちろん、彼らには治療するだけの力も財力もない。

本当に貧しい家だ。

この家のなかで、少女は寝ていた。母親は亡く、継母が同行。

村人たちは、私たちが治療を決断した事を心から喜んでくれた。

男泣きに泣く村人もいる。「神様のおかげだ!」と天に手をあげて感謝する村の牧師。

みんなで協力して、少女を車まで運ぶ。

レントゲンの結果、かなりひどい骨折で、放っておいたら一生歩けないと言う事がわかった。

足にはステンレスの補強をし、手の骨折も含めて、15万ほどの治療費だ。

国民健康保険に加入している訳もなく、出生届すらないのだから・・・・

緊急治療は、なぜか次々に重なる。

スカラーの年老いた父親が高熱で意識がもうろうとして緊急入院。

ピキットから子供を運んだ後に帰ってくると、別の地域から子供が運ばれてきた。

見た感じは、たいしたことがなさそうに見えたが、全身がむくみ膿んでいる。

キダパワンの病院に診せた結果、、

「これは、キダパワンでは無理。ダバオの病院に今すぐにでも運んでください!!!」

「ええ、でも、もう夕暮れですよ!」

「そうしないと、明日にも亡くなるかもしれない」

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」

そのようなわけで、現在夜8時、プレシデントのアーロン君と来月結婚予定の彼女、秘書のジクジクさんが、患者を連れてダバオに向かった。

出かける前に、さすがプレシデントらしく、「医療費はどうしますか?ダバオでの治療となると、大変です。」

概算すると、すでに一月で40万円。月予算の10万をはるかに超えて、4ヶ月分の医療費を使っている。

今度は、私たちの方が、「おお、神様、何とかなりますように!」

しかし、救済を優先してGOサインを出す。

明日のことは思い煩うな・・・・・?

明るい話題を二つ。

新しいスカラーたちが、入ってきた。

今回は、不足しているイスラム教徒の子たちと先住民族の高校生を多く採った。

イスラム教徒の高校生は、多くがピキットの高校に行くので、自然と山岳高地で学校まで距離がある、マノボ族バゴボ族の子たちが多くなった。

上は、歓迎パーティーの一こま。

フィリピンは中学が無いので、高校一年生と言っても中学一年生に相当するので、あどけない。

大学生の多くは下宿するが、高校一年生は、未成年なので下宿はさせずに、ミンダナオ子ども図書館であずかる。

4月15日には、親のための説明会が開かれた。

親の責任、ミンダナオ子ども図書館スカラシップの規定など、きちんと責任の所在や方針説明をした後に、納得していただき正式な契約書にサインをしてもらう。

子供をあずかるわけであるから、両親とNGOとの、それなりのキチッとした取り決めが必要なのは当然である。

中には自分の名を書けない親もいるが・・・・・

子供に対する親の責任とミンダナオ子ども図書館の関係についての合意をこの場で求める。

例えば、妊娠した、妊娠させたらアウト。落第した単位の再取得は親が出す。

などの生活規定をはじめ、読み聞かせ、医療などに、スカラシップ学生は積極的に協力すること。

日本の支援者も決して裕福ではないこと。

私と妻は、無給のボランティアであり、それだけ多くの人々の救済に資金を回し、経済的には常に逼迫していること等々。

活発な質問が出る。

初めて親から離れる子たちは、最初はさびしい。

そこで、毎年この夏休みの時期に、海に泳ぎに行くことにしている。

山で生まれ育ち、キダパワンという小都市にすら行ったことのない子たちが、ほとんど。

生まれて初めて海を見て、海で泳ぐ。

そのはしゃぎぶりは大変なものだ。

(日本から送られてきた古着を着ると、見違えるようだ。馬子にも衣装)

彼らが大きく育つ頃には、戦闘の無い、平和なミンダナオになって欲しい。

医療費が欠如しています。よろしければ支援をお願いします。

付記:

例年のことですが、現在会計監査をへて、2006年の決算報告書を、政府に提出するための準備をしています。

4,5月が決算時期。

6月には、政府に提出している会計報告書をインターネット上で、すべて公開報告いたします。

同時に、前年度の医療の患者と病状と治療経過の一覧表を報告いたします。

医療は自由寄付です。金額に関係なく、支援を下さった方々には、季刊誌『ミンダナオの風』をお送りしています。

郵便口座 00100 0 18057 『ミンダナオ子ども図書館』

医療支援と書いて振り込んでください。ミンダナオからお礼の葉書をお送りします。

ミンダナオ子ども図書館だより:5/2 マノボデー他

ピキットの難民救済活動が、一段落しました。 思ったより早く、事態は収拾に向かっています。

難民キャンプで病気だったの子どもたちの治療も完了しました。

しかし、ミンダナオの情勢は不安定で、アメリカ政府は、キダパワンやピキットを含む広範囲な地域に、テロの危険情報を発し渡航を制限させています。

スルーでは、6万人の難民が出ていますが、さすがに遠く救済には迎えません。今回の小規模戦闘の多くは、5月の統一地方選と関連しているようです。

暗いニュースの一方で、4月最後の日曜日に毎年行われるマノボデーが、今年も盛大に祝われました。

文化を通して平和を築く試みも進んでいます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ピキットの難民救済活動が一段落した。

思ったより早く事態は収拾に向かい、うれしいことだ。

今回、朝日新聞のマニラ支局、木村文記者がフィリピンの大手誌:デイリー インクワイアラーの記者とこられ、ミンダナオ子ども図書館に滞在。グレイスさんを紹介し、難民キャンプを訪ねた。

以下は、朝日新聞、マニラ支局の木村文記者による、朝日新聞記事。

本来の目的は、ミンダナオ子ども図書館の奨学生を取材する予定だったが、急きょ難民キャンプの取材を入れられた。

以下は、その記事である。直接サイトを開きたい方は、以下をクリック。

http://www.asahi.com/international/update/0428/TKY200704280245.html

********************************************

2007年04月28日21時56分

日本政府が紛争後の復興支援をするフィリピンのミンダナオ島中部で、地元政治家同士の抗争により治安が悪化している。マギンダナオ州では4月中旬から最大で7千人以上が村を離れ、隣接するコタバト州に避難した。中部ミンダナオでは政府とイスラム武装勢力との和平交渉が進展せず、武装解除も実現していない。

コタバト州ピキットの中心部、国道沿いの材木置き場には14日以降、隣接するマギンダナオ州パガルンガンから逃れてきた約300世帯、1700人が身を寄せる。細い木にシートを渡しただけのテントで地面に寝転がる。土地所有者の牛50頭とヤギ30頭も同じ敷地内にいる。雨が降ればゴミや排泄(はい・せつ)物が流れこみ、異臭が漂う。

「トウモロコシの収穫期なのに村に戻れない」と、アブドラ・マジアンキットさん(53)。わずかな着替えだけで避難してきた。たびたび抗争が起き97年以降5回も避難を繰り返している。数カ月後に村に戻ると、家が焼かれ、家畜が盗まれていたこともある。

抗争の原因は、隣接するパガルンガン市長の座をめぐる争い。5月14日に市長選を控え、二つの有力者一家が武装した私兵団とともに役場をはさんでにらみ合った。

コタバト州でNGO「ミンダナオ子ども図書館」を開く松居友さん(54)は「暑さや不衛生から体調を壊す子供やお年寄りが目立つ」と心配する。

*********************************************

その後、混乱が予想より早く集結したのは、政府の軍隊が一時集結したものの、具体的な行動まで起こさなかった事による。

今回の戦闘は国軍ではなく、民兵の段階で停止。

しかし、政治的混乱は続いており、木村記者が滞在中、ピキットの役場前の広場に建つ小さな建物。(福祉局DSWDが子どもたちの一時収容などの使っている)の裏に並んで建設中の小さなオフィス窓際に、午後7時手投げ弾が投げ込まれ、中にいた3名が負傷して病院に運ばれた。

幸い、私たちはこの時間、ミンダナオ子ども図書館に帰っていた。

この建物は、普段グレイスさんや私たちが集合し、打ち合わせをする場所であり、スカラーたちと読み聞かせ後に、携えてきた弁当を食べたりする場所だ。もしもの事を思うとゾッとする。

犯行者の目的は政治で、建設中のUS AIDO/GEMオフィスが狙われた。GEMはアメリカ政府の派遣団体で、日本のJICAに相応するもの。現在、ピキットの道路開発などを手がけている。

この報告を受けて、木村記者とインクワイアラーの記者は、取材を中止。ミンダナオ子ども図書館の奨学生のインタビューは6月に持ち越された。

さらに数日前、28日夜。キダパワンで、私たちも懇意の女性弁護士が殺害された。

この弁護士は、下院選に出馬している議員で、女性と子供の権利を前面に掲げ、今回の選挙の先頭を走っていた。

私たちは、過去しばしばこの方の運営する孤児施設に読み聞かせに行っている。

以下は、フィリピンインサイドニュースの記事

********************************

◆下院議員候補、拳銃事故で死亡

コタバト州キダパワン市で28日夜、同州2区から下院選に出馬している女性弁護士が親類の警官に誤射され死亡した。(Inquirer)

************************************

地元では、誤射を信じるものはいない。

フィリピンでは、農民や女性の団体幹部、労働組合関係者、村長などコミュニティの役職、弁護士、宗教関係者、学生といった社会問題や人権に関する活動家らが、次々と殺される異常事態が続いている。

http://www.janjan.jp/img/t_world.gif

先日は、長くフィリピンに滞在し、人々に親しまれていたアメリカ人の慈善活動家が、殺害された。 私も殺害リストに載っているかもしれない。

難民キャップで病気だった子の結果報告

私たちは、ピキットの難民の病気の子供二人を病院に運び、一人は喘息と肺炎を併発しているので治療を継続、もう一人のお腹がふくれた子は、回虫駆除で何とかなりそうである。

今回の、難民救済で、ピキットの隣のイスラム自治区(ARMM)の人々とずいぶん親しくなったので、今後は、活動をピキットから次第にイスラム自治区にも広げていく予定。

ここの地域とのつながりは、すでに奨学生(アスレーさんやノライダさん)も受け入れており、医療活動もしてきているが、ピキット市の方で働くグレイスさんとの出会いもありピキット地域に重点が置かれてきた。

イスラム自治区は、フィリピン政府下ではないので、隣り合っているもののさらに貧しい。

今回、送られてきた衣類などは、難民となっていたこの地域の子どもたちへの支援に重点的に配分していく予定。

ただし、今は政争の時期なので、本格的な活動は6月に入って開始する。

マノボデーが盛況で終わる

2月のイスラムデーの流れを受けて、マノボデーも洗礼をテーマに考える。

しかし、マノボ族に洗礼は無いという話になるが、沖縄で赤ちゃんが生まれた後に太陽神に見せる儀式と同様の産後の儀式があるのではないか、と聞くと、事実共通した儀式が存在することがわかり、それをドラマの形態で行うことになった。

山でまずは、食材を探す。カサバイモ(マノボ語ではバランホイ)は、重要な食材の一つ。

デコレーション用の美しい花も採る。谷間に咲いていた。

翌日のマノボ料理の準備が徹夜で進む。若者たちにとっては、楽しいコミュニケーションのひととき。

竹を使った、竹筒料理はいつもメインだ。

これで蒸かした素材は、竹の香りがありおいしい。

いよいよマノボデーの開催。

マノボの文化、誇り、誕生についての発表がある。

前回はアゴンという楽器だったが、今回は小柄なマノボのクリンタンの演奏が披露された。

いよいよ、赤ちゃんが生まれた後の洗礼に近い儀式が始まる。

ドラマの形で進められた。

だっこしている熊のぬいぐるみが赤ちゃんのつもり。

迫真の出産演技に、笑いと拍手。

その後に、母親や赤ちゃんを清める儀式がある。

その後、マノボの歌を皆で歌う。

こうした文化祭を通して、友情が深まっていく。

マノボの食卓。

シンプルだがおいしい。

地鶏の丸焼き。

海草とキュウリの酢もみサラダ。

カサバイモのお菓子が見える。

今回の驚きは、ティナポイ。

香りの良い、アロムの葉に、麹でかすかに発酵したご飯をいれて包む。

淡い酸っぱさの中に、かずかに甘みのある発酵米。

舌にまとわりつくような香りと旨味。

「何か、記憶にある味だなあ」と考えながらハタと気がついた。

酒粕である。

懐かしい日本酒の香り。

そういえば、食べ終わったとに、ほんわかとかすかな酔い心地が広がる。

今回の最大の収穫??

ミンダナオ子ども図書館だより:ビニールシート、米そして読み聞かせ 4月21日

連日、忙しく活動が続き、メールにもろくに返事が書けない状況です。

難民キャンプに50枚近いビニールシートを届け、翌日には緊急の米の支援。

そして、子どもたちのための読み聞かせへと、活動を続けています。

時間もなかなか取れないので、まとまらないない内容になりますが、写真を中心に簡略にご報告いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

難民キャンプで、緊急に必要なものはビニールシートだ。

ろくに着るものもなく家を後にした難民にとって、雨をしのぐ仮小屋を造ることがまずとりあえず必要となる。

ピキット市内では、数カ所にキャンプが設営された。

DSWDの調べでは、4月17日時点ですでに1210世帯、7117人の難民が出ている。その後さらに増えているので、パガルガン地区を含めると、8000から10000ぐらいの難民だろう。

しかし、2002年の5万人以上の難民の風景から見ると小規模で、わずかに見える。あれはひどかった・・・・

今回の難民の特徴は、隣のイスラム自治区で発生した戦闘のために、イスラム自治区からリージョン12に難民が流れた事だ。ピキット市の存在するリージョン12は中央政府の管轄だが、パガルガンは自治区であり活動が異なる。

イスラム自治区の人々は、貧困世帯がほとんどだから、家を建てるための材料を買うことなど出来ない。学校などに避難できた家族は幸いだが、屋根のない、時には道ばたや林で小屋を建てなければならない。

ミンダナオは雨も多く、湿度も高く、またピキットは高原地帯のキダパワンと違い、昼間の直射日光も厳しい。

赤道に近い熱帯雨林の島なのだ。難民キャンプは腐敗した悪臭で満ちる。

このような、椰子の葉をかけただけの家では、雨が降ればたちまち水浸しになるし、料理やトイレの問題も深刻になる。

たとえトタン屋根の下に避難できたとしても、土の上で寝るのは厳しい。とりわけ子供とお年寄りには過酷な生活が始まる。

読み聞かせに行った日の前夜、ミンダナオ子ども図書館のスカラーの一人、ノルハナさんのお祖父さんが難民キャンプで亡くなった。心臓発作だった。

難民生活がいかに過酷かが理解できるだろう。

彼女は悲しみにうちひしがれていた。

私たちは、医療プロジェクトも持っているので、病気の子供がいるとすぐに救済に向かう。

今回も、39度近い熱の子どもたち、激しい腹痛と下痢の子どもたちに30名ほど出会った。

読み聞かせを聞きに来た子供の一人は、腹が写真のような状態。もう一人は高熱を出している。

病院に運ぶことに決定した。

ビニールシートの次に必要なのは、とりあえず米だ。

食べ物もほとんど持たずに出てきているから、3日もすれば食料は底をつく。

緊急の食糧支援が必要とわかり、急きょキダパワンの、NFA(食料貯蔵センター)に行き、難民救済用の米を市価より安く購入した。50キロの米袋を60俵、皆さんの寄付で購入し、ピキット市が出してくれたダンプカーで運ぶ。

写真は、NFAから運び出される米。

これを現地で手分けして、ビニール袋に小分けした。

とりあえず緊急用に3キロづつ、つめる。

3キロというのは、家族の1日か2日分だが、まったく空腹の家族にとっては、精神的にも見放されていないと言う安心感を与える。

この時点では、行政も他のNGOからもまったく手がさしのべられていない。現地のカトリック教会の難民救済で有名なライソン神父が、あらゆる手段を講じて米をかき集めて30俵ほど難民に手渡しているだけであった。教会で使うシートも全部難民に支給した。

ミンダナオ子ども図書館の支援の米が現地に運び込まれた。

米は、事前に市の福祉局DSWDのグレイスさんの指示で、ランティアから手渡されたチケットをもとに配られる。

ボランティアの活動は大きく、難民の状況によって、家庭数、個人数、困窮状況がグレイスさんのもとに報告されて、それによって無駄なく効率的に米が配られる。

米の配給に殺到する人々。

私も米をくばった。いつも写真を撮る側だが、このときはスタッフにとってもらったので、珍しく私自身が写っている。

その後、ワールドフードの食料支援が決まった。

よかった。これで何とかなる。

ワールドフードの難民対策米支援が決まるまでに、2週間が経過。

私たちの食糧支援は、そのつなぎとして役に立った。

次に、私たちが行ったのは、ミンダナオ子ども図書館でスカラシップを出している若者たちによる読み聞かせ支援だ。

難民状態になると、衛生も悪く、大人は怒りっぽくなり、子どもたちの精神状態も不安定になる。

読み聞かせは、どのような子どもたちに、心の癒しを提供する貴重な時間であることがわかった。

ミンダナオ子ども図書館では、車を3台だし。

二手に分かれて、午前に2カ所、午後に2カ所、一日に計4カ所の読み聞かせを実施した。

読み聞かせは、2時間続き、それでも子どもたちは夢中になってお話を聞く。

母親たちにとってもつかの間の心の休息。

歌や踊りも入り、歓声があがる。

お話を聞く子どもたちの顔は真剣だ。

モスクの中でもお話会をした。

モスクの中でやるのは初めてだ。

お話が終わった後に、子どもたちは本を手にとって見ることが出来る。

私たちの本の中には、アラビア語のイスラムの絵本も入っている。

手渡したパンを頬ばって絵本を見る子どもたち。ひさびさの笑顔だ。

読み聞かせ中の午後、大雨が襲った。

難民キャンプは水浸しだ。

こんな中で、どうやって眠るのだろうか。

夜になると、12頭ほどの牛も入り込み、あちこち牛糞で足の踏み場もない。

ゴミも飛散し、屎尿のにおいが充満している。衛生状態が心配だ。

裸の子も多く、次に実行すべきは、衣料支援だろう。

まだ衣料が届いていない。

今後も、読み聞かせはたびたび行い、そのたびに医療のチェックもして行かなくてはならない。

戦いは始まったばかりだ。

ミンダナオ子ども図書館だより:ピキットで新たな難民 4月15日

キダパワン市の隣のピキット地域で戦闘が起こり、難民が出た。

恐れていたことが現実になった。

前回のミドサヤフの難民のメールニュースを出した翌日。今日、4月15日の日曜日。

早朝、DSWDのグレイスさんからピキットで難民が出ていると言う、電話が入った。

私たちは、すぐに現状を見に行くために車を出した。