【旅日記その6 個性を超えて】

年末の休みで殆どの子は帰省していたが、

帰る家のない子たちと、

スタッフとでワイワイ過ごしてきた。

素朴な椰子の木のビーチ。

砂のベッドで眠ると星の絵本があり、

風のタオルケットが涼しい。

そして青空トイレ。

嗚呼なんというメルヘン。。。!!!笑

《競争心は壁をつくる》

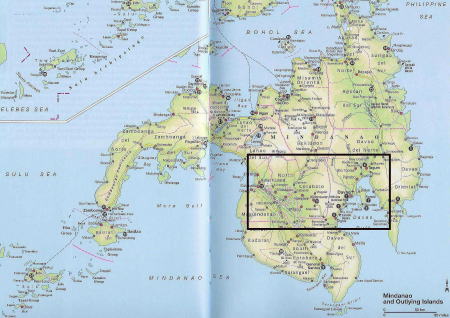

さて、ミンダナオ島の人たちは

本当に競争心がない。

何でもかんでも良くしていこうという気が

あんまりない(ような気がする)。

あるモノで、満足しようという気持ちがある。

これでオールオッケー!

明るくてタフでテキトーだ。

以下は旅先で感じた各国の国民性について。

韓国「競争心の塊、誰にも負けたくない。」

中国「何でもパクって劣化させる!!」

ベトナム「努力は実る、頑張ろう!

アメリカにも勝った誇りがある☆」

台湾「日本大好き、日本みたいになりたいなぁ。。。」

香港「ペチャクチャペチャクチャペチャクチャ!!!!」

インド「はい、1000ルピーダヨ」

フィリピン『。。。これでヨシ!』←イマココ

✴︎個人の見解です。どの国も私は好きです。

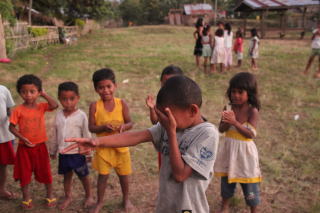

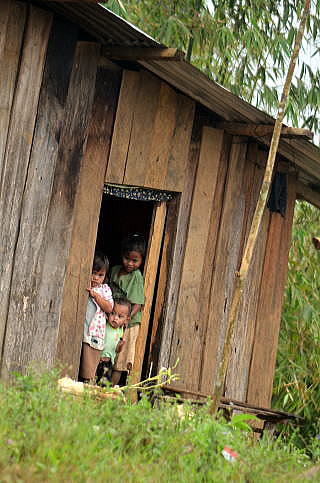

ここの人たちは、

集団でいるときは怪獣のようにワーワー騒ぐのだが、

個人になると急にしおらしくなる。

カメラも皆に向けると

「撮って撮ってー!!!」なのだが、

誰か一人にフォーカスすると恥ずかしがって

どこかへ行ってしまう。

自我やエゴ、目立ちたい気持ちがとても小さい。

コミュニティに属していると強くなれる。

レオ・レオニのスイミーという絵本を思い出した。

だから個性を発揮しなさいとか、

人と違うことが素晴らしいよね

とかそんな考えがない。

誰かより抜きん出る必要も、競争に勝つ必要もない。

協調性をことさら意識しているわけではないけれども、

小さい頃からそういう環境なので当たり前に

なっているのだろう。

すべてのことが、リーダー役がいなくても

阿吽の呼吸で進んでいく。

ところで、運動会で勝てない子がいるから、

順位をつけるのを止めようという記事が

炎上していたのを前に見た記憶がある。

その時私は

「酢いも甘いも経験させないと、

大人になってから困る。

運動が得意な子は自信をつけられるし、

苦手な子も何か他の得意なことを見つける

チャンスじゃないか」と思っていた。

運動会云々は置いておいたとしても、

学校でも会社でも

競争ばかりに目をつけすぎていないかと

疑問に思えてくることもある。

競争原理は、効率的で合理的な部分もあるだろう。

個人の力を高めることで、

全体の力を高めるというのは

一見筋が通っているように思える。

けれど、たぶんここの人たちは

これをヨシとは言わない。

《多くの人は個人主義、

成果主義の社会に疲れ果ててているのではないか》

『私のスキル』『私の個性』『私が他人より優れた点』

『私が御社に提供できるもの』『私の資格』『ノルマ』

『コンプライアンス』『ヴィジョン』

『我が社のクレド』etc。。。

会社では、相談役の窓際族

(私は見たことがないが)は排除され、

情報屋のお茶汲みのお姉さん、

おせっかい焼きの掃除のおばちゃんは

効率主義の名の下に消えていった。

企業戦士の末裔が頑張れよと、

精神論を持ち出して説教してくる。

ストレスで頭がおかしくなっていることにも

気づかないおっさん達のパワハラ。

日々成果を出さなくてはいけない。

成長は続けなくてはならない。

頑張り続けたら、

いつか伸びきったゴムのようになってしまうのに。

鬱病の経験が美徳のように語られることもある。

いつまで私たちは資本主義に

魂を売り続けなければいけないのか?

そんな風に思うのは私だけだろうか。

私たち20代ですら、

社会に出て、楽しいと思っている人は

少数な気がする。

会社が楽しくて!という人は聞いたことがない。

楽しくないのが仕事の本質なのか?

仕事は人生ではない、

割り切ろうというのも淋しい話だ。

やりがいがあっても、

東京では手取り20万円もらっても、

残業時間や、給料の出ない労働時間が

長い人にとってはワーキングプアと言える。

手取り30万円もらう頃には責任も大きくなって、

時間もさらになくなる。

50万円もらって精神内科に

お金を沢山落としている人も少なくない。

不安で、焦って、でもどうしようもなくて。

恋人をつくることも結婚も子育ても、

なんだか別世界の話に見える。

《曖昧な心、曖昧な生活》

ミンダナオでは、

個人と集団の境目も曖昧なように、

仕事もプライベートも曖昧だ。

働いているスタッフは、

子ども図書館の敷地内に家を建てて

暮らして良いことになっている。

日本だとどうか?

家庭に仕事仲間や、上司がいると考えただけで

ゾッとする人がほとんどだと思う。

レストランでもどこでも、

赤ちゃんをあやしながら仕事をする。

子どもがギャーギャー騒いでいる横で仕事をする。

みんな気にしない。

この差は何なのだろう。

さぁ、叫んでしまおう。

ストレス抱えてまで

仕事なんてやりたくないんだよ!

会社のヴィジョンなんてどうでもいいんだよ!

さぁ声高に言ってしまおう。

うちの会社のサービスなんて

どうでもいいんだよ!

生きるために仕事してるんだよ!

宝クジ当たったら

翌日から行きたくないんだよ!

ほら言ってごらん!笑

『御社のヴィジョンに共感しまして。。。』

とか思ってもないこと言うのは今日で止めよう、

と海に叫びましたワタクシでございます。

でも、それでも、生きていかなくてはならない。

(私も帰ったら働かなきゃ。。。)

お金のある人ない人の

二極化は日本でも始まっている。

豊かさを実感しにくい、豊かな国の残念賞。

豊かさは『選択できる』ことだと思っている。

日本ではやり直しも再出発も、

遅刻も許されがたい雰囲気がある。

もう私のようなカリスマネオニート(元取締役笑)

はほとんど身動きがとれない。

私から愛する友人たちへ言いたいのは、

会社から帰ってつかれた〜と

暗い顔をしなくて済むように、

仕事は適当にしましょうよ。

日本のGDPを下げまくろう。

1億総活躍より、みんなで

みんなが幸せになる方法を考えようよ。

活躍なんてしなくていい。

とはいえ別に

今の社会の全てを批判するつもりなどないし、

受けている恩恵にも感謝している。

それは海外にいるからこそ実感できることだ。

さて話を戻すと。

個性を発揮して、

他人より優れようという考えについては、

立ち止まってみても良いのかもしれない。

限界はもうきていて、

東京の空気は、人々のストレスや怒りや

かなしみでビリビリしびれるくらいだ。

個人でやるより、

みんなでやれることのほうが、

遥かに強くて大きい。

戦後、日本はそれで世界が驚くような

復活を遂げたのではないか。

この可能性についてもっと考えられないか。

喜びもかなしみも、

自然と分け合っていけるのは、

アジア人の良いところだ。

今ある文化、習慣から一旦脱出してみて、

驚くほど軽いきもちになれた。

この一カ月の思い出は、ずっと忘れないだろうし、

今後の生き方に影響を与えるだろう。

今までどれだけ自分の手入れ、

自分をどう見せるかに、注力してきたかわかった。

個性的であることなど必要ない。

ヒトは生まれた時から、十分魅力的なんだ。

そんなものは超えていこう。

自我など宙に漂っていればいいのだ。

他人よりも優れようと思う点が自分にあるなら、

その力で他人の

その終わっていない仕事を手伝おう。

自分の小ささを認めてしまおう。

私が1人でできることなんて少ない。

モテたい、可愛くなりたい。。。

そんな気持ちが膨らみすぎて、

お金かけ過ぎたり、

心労を抱えすぎていないか、

考えてみてもいいかもしれない。

いっそ、その素敵な服は物質的な貧しさを

抱える人に送ってしまおう。

スッキリするし、本当に喜ばれるぞ!笑

心につける羽は

「個性的であろうとすること、

人より優れようと考えること」

を超えたところにある。。。たぶん。

ミンダナオ島の生活もあと少し。

もうすぐ旅は終わる。

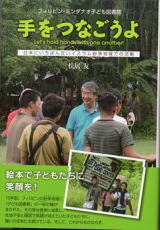

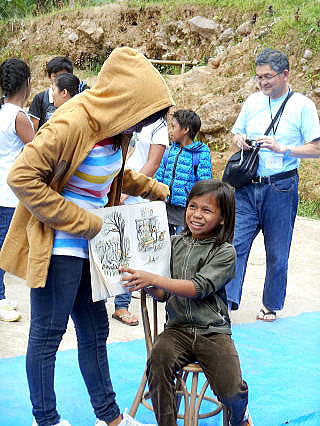

先住民の文化祭の準備

先住民の文化祭の準備

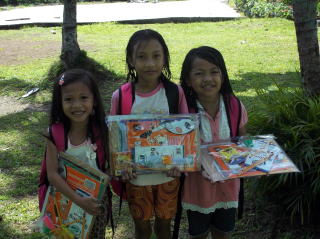

MCLが来たよ!

MCLが来たよ!

スタッフも校長先生も、

スタッフも校長先生も、