|

|

|

ピキットで再び

難民が出ている

|

前回、5月2日の

ミンダナオ子ども図書館だよりで、

ピキットの難民救済活動が

一段落した、と報告。

「思ったより早く、

事態は収拾に向かっています」と書いた。

しかし、昨日5月8日に、グレイスさんから

「ピキットで再び難民が出ている」

という報告を受けた。

ピキットでの戦闘が、

完全に終結しないのではないか、

と言う予感と危惧はあったが、

不幸なことに的中した。

今回は、以前より多くの難民が

ピキット市に集まって来ていると思われる。

今日、行った限りでは、

新たな人々が集まってきているのと、

皆さん長期戦を覚悟しているように感じられた。

今回は、軍が関与する可能性がある、と言う。

戦闘は、明日にでも行われると言う予告。

軍が関与すると、

戦闘は拡大、長期化する。

内紛に発し、それに乗じて軍が関与し、

戦闘が拡大するパターンは多い。

しかし、戦闘でいつも犠牲となるのは、

子供、女、お年寄りだ。

以下、写真で活動状況を報告。

ピキットでの難民の報告を受けて、

至急、届いた支援物資を

奨学生たちといっしょに仕分けする。

皆さんがスカラシップ支援を

してくださっている若者たちは、

ただの奨学生ではなく、

このような場で活躍する。

現在、ミンダナオ子ども図書館に

住み込みでいるスカラーは、

新しい子たちを含め80名を超える。

前回と同じ場所に、

より多くの難民が集まっている。

例のごとく、雨が降ると水浸しだ。

今回は、皆さんから送られてきた

衣料を子どもたちに配った。

まだ、難民になって数日なので、

深刻さは少ないが、

今後週を重ねるにしたがって、

状況は厳しいものになるだろう。

精神的疲労度やストレスが強くなっていく、

時期を見計らい、

読み聞かせ活動を開始する必要がある。

足下の泥を見ていただきたい。

牛や山羊の屎尿も混じり、悪臭が漂う。

このような場所で生活するのだ。

難民生活は、

特にお年寄りと幼児に厳しい。

ミンダナオ子ども図書館のスカラーたちが、

近寄ってお年寄りを励ます。

イスラム教徒のスカラーたちは、

このような経験を実際にしている。

ビサヤ、マノボの若者たちは、

初めて見る光景に呆然。

しかし、若者たちは

掘っ立て小屋をめぐっては、

病気の子がいないか、

聞き取り調査を開始。

まだ、こうして食べ物があるだけましだ。

一週間もすると、

食糧支援が欠かせなくなるだろう。

今回は、ピキットへ向かう途上で、

行政の車を多く見かけた。

はやくワールドフード等が動けばよいが、

しかし、行政が早期から動くことは、

戦闘が本格化、長期化する事を

見越している場合があるので不安だ。

アメリカ政府も、数週間前から

ミンダナオを渡航制限地区に指定して、

何かが起こる気配が満ちている。

この赤ちゃんは、

39度を超える熱を出していた。

日本から送られてきた、

幼児用の風邪シロップを与え、

翌日再び訪れて経過を見ることにした。

デング熱などの場合は、

緊急入院させる必要がある。

今回も、最も大きな問題は、

ビニールシートの不足だ。

日本から送られたものを早速持参。

大きいものが役に立つ。

(行橋カトリック教会の方々、ありがとうございます)

しかし、まだ40世帯分あまりが足りないので、

現地で購入して、翌日持参することにした。

戦闘が激しければ、

国道が封鎖されるだろうが・・・・

このような家では、

雨が降るとたちまち

住むことも不可能な状況となる。

こうした場所で、

数ヶ月、ひどい時には数年

過ごさなければならないのだ。

数年ごとに繰り返される、戦闘と難民。

支援された古着を喜ぶ少女。

最大の犠牲者は子供とお年寄りである。

私たちは、力の続く限り支援をするが、

小さなNGOに出来ることは限られている。

それが悲しい。

|

|

それにしても、

ミンダナオの情勢はあまり良くない。

ニュースの抜粋

http://www.afpbb.com/article/war-unrest/2269022/2030028

フィリピン南部のバシラン島で18日、

国際テロ組織アルカイダとの

関連が指摘される

イスラム原理主義過激派グループ、

アブサヤフと

フィリピン軍の間で戦闘が行われ、

武装勢力側に多数の死傷者が発生、

国軍側も16人が死亡、9人が負傷した。

軍当局が発表した。

海軍広報官は、

武装勢力側の死傷者は30人と発表したが、

バシラン島の軍高官は42人が死亡したと述べた。

今回の戦闘で海軍は、

ジャングル内の武装勢力の基地を攻撃した。

戦闘中、後方支援を行っていた

空軍のヘリコプターMG-520が海に墜落、

副操縦士は海軍に救出されたが、

操縦士1人が死亡した。

空軍広報官は、

ヘリコプターの墜落は

飛行中に発生した異常な振動によるもので、

攻撃によるものではないとの見方を示した。

地元の軍広報官は、

海兵2人と武装勢力戦闘員2人の死亡が確認されたが、

双方の死傷者は、さらに多いだろうと述べた。

報道規制が敷かれたため

今回の戦闘の詳細は明らかになっていないが、

情報筋によると

Unkaya Pukan郊外の銃撃戦が

接近戦に発展したものとみられる。

以上は、ニュースの抜粋だが、

バシランやスールーでの戦闘は、

2000年時にも起こり、

それが、ミンダナオのピキットを含む

他の地域へも飛び火するきっかけになった。

今回も、同様の展開過程になり、

ミンダナオ全体へ

飛び火しなければよいがと思っている。

海軍や空軍が出てくるという事は、

フィリピン政府は、本格的に戦闘を

開始しようとしている現れであると思える。

こうした動きに関して、

JICAの後藤氏も、コタバトの長石氏も、

「日本政府は、マレーシア政府と共に

和平を提案している」と言う。

願わくば大きな戦闘にならなければよいが・・・

http://www.asahi.com/politics/update

/0824/TKY200708240160.html

私は多少悲観的な見方を捨てきれない。

現地にいると、

戦闘というものは、

実に綿密に計画的に準備されるものであり、

地域紛争というよりも、

もっと広範囲の国際的な思惑から

起きるのではないかという気がする。

2000年、2002年の戦闘も、

その直後に、アフガニスタンと

イラクを米国は攻撃している。

まず、アジアのイスラム覇権の地となりえる

ミンダナオを叩いておいて、

中東を攻撃する、と考えると。

今回のミンダナオ後の攻撃目標は、イランであろう。

戦闘の名目は、テロリスト指定だ。

ミンダナオの場合は、アブサヤフを頂点に、

MILFとMNLFが、

米国指定のテロ集団として挙げられている。

今回のイスラム側の動きを見ると、

MILFもMNLFも戦闘に加わっている。

イスラム勢力側も、

総力戦を意識しているのではないだろうか。

現地にいると、

マスコミの報道を簡単に鵜呑みには出来ないが、

フィリピン政府がマスコミを介して

アブサヤフをテロリストと非難している構図は、

そのまま米国が、

イラン革命防衛隊を

テロリスト集団に指定しようとしている点とつながる。

http://www.news.janjan.jp/world/

0708/0708221153/1.php

イランの背景には、

石油の利権が絡んでいるように、

ミンダナオの場合も、かなりの埋蔵量とされる

石油と天然ガスの

利権が絡んでいる・・・・

ただ、今のところ、日本の動きは、

うれしいことに米国とは一線を画しているようだ。

日本やマレーシアの仲介で、

和平が実現するかは、微妙であるが、

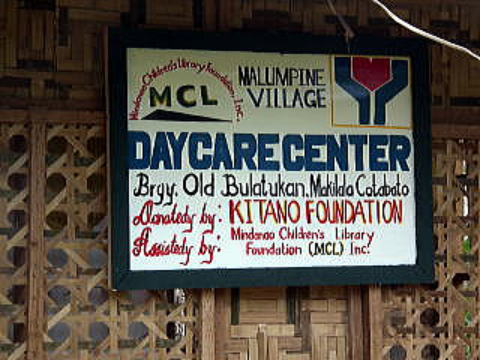

ピキットで今回保育所を建設したプランギ村でも、

日本政府とJICAの動きは、

米国よりもはるかに良いという言葉を聞いた。

「欧米と協調しつつも一線を画し、

独自の手法で平和を作る日本」、

と言うイメージが、

世界特にアジアに定着すると良いのだが。

|

|

難民支援の状況

今回の難民は、

大きなプランギ川沿いの

4つのバランガイ(村)の人々。

ナブンダス、バラバク、ティナトゥラン、ヌグアン

と言う名のバランガイで、

理由は現地の有力者の勢力争いが

原因だと言われている。

前回、福祉局から、これらのバランガイに到達するには、

道沿いに行くのが不可能

(雨期は洪水状態になるのと戦闘状況)

なので川を舟で遡る予定だった。

しかし、直前にワールドフードが

米の支援をすることに決定。

それに同行する形で、

ムスリム自治区である対岸から

支援物資を届けることになった。

私たちは、

市のダンプトラックに米と古着を積み込むと、

難民が出ている地域の対岸に到着した。

古着は、米と一緒に渡しやすいように、

一家族ごとに大人2着、子ども3着を、

セロフィンの買い物袋に

あらかじめ入れておくように指示があった。

トラックが着くと、

対岸から人々が小舟に乗ってやってきた。

難民となっている人々である。

今までミンダナオ子ども図書館では、

スタッフやスカラーが一人一人の子を前にして、

男女や体型に合わせて手渡していったが、

今回は合理的に渡すために、

一家族分をまとめてセロフィンに

入れるように指示されていた。

このような大ざっぱな方式では、

家族の中の子どもの年齢や体型、

男女がわからず、

合理的ではあるが、

一人一人と出会う

心の通った支援が難しいのでは、と思ったが、

ワールドフードは国際的NGOでもあり、

その指示に従った。

対岸からぞくぞく難民が到着する。

対岸はピキット市の領域で、

戦闘は対岸であった。

私たちが居るのはイスラム自治区。

残念ながら、

直接難民キャンプを訪れることが無かったので、

せっかく治療薬を持って行ったが、

今回は医療活動をすることは出来なかった。

病人は、対岸のテント内に寝ているからである。

ワールドフードの食糧支援は、

短期的な緊急支援。

今回の合同支援で、

支援の目的や方法にも、

いろいろと異なる観点があることがわかって

勉強になった。

ワールドフードが行っているのは、

短期的で合理的な緊急支援である。

ミンダナオ子ども図書館は、

規模においては像と蚤ほどの違いがあるが、

「読み語り」活動を頂点として、

「医療」「スカラシップ」などを含めた

総体の中で行動している。

ミンダナオ子ども図書館も「緊急支援」を時にはするが、

短期的な観点からではなく、

「読み語り」に到達するための手段であり、

現地の人々と知り合い、

その後何年も交流し続けていくための

最初のきっかけである。

私たちがピキットで行動を開始して5年、

先日はじめて、

全バランガイを地図上で確認

(フィリピンでは地図を手に入れるのが困難)。

読み語り、医療、スカラシップなどで関係を持った

バランガイをチェックしたが、

全42バランガイのうち実に

29バランガイと

何らかのつながりを持って活動していた。

そのほとんどが、

辺境のイスラム教徒のバランガイであり、

カラカカンのように

キリスト教徒と混合しているバランガイでも、

国道からはるかに離れた

貧しい山岳地帯のイスラム教徒の部落である。

(地図上をクリックすれば拡大します。

星印は関係のあるバランガイです。)

2002年度のピキットでの

難民との出会いをきっかけに始めた活動だが、

村の子どもたちを「医療」で治し、

やがてその村から「スカラシップ」の若者を採り、

その子たちが中心になって

「読み語り」活動を行い、

それが再び「医療」や「スカラシップ」と

結びついて来ている。

こうした循環を、何年もくり返すことによって、

戦闘で閉ざされていた人々の心が開かれ、

またそこで成長した子どもたちが

社会で活躍していく事を考えると、

次の世代に、

平和を託せるのではないかと思えてくる。

今回の支援で、

ピキット市の市長夫人は、

自ら先頭に立って

ダンプトラックの荷台に乗り、

難民救済支援を指導した。

積極的な女性で、

もともと貧しいバランガイ(Balabak)の

保育所の保母をつとめていた方。

今回は、ワールドフードと一体の支援だったが、

これでは住民と直接出会い、

その現状を把握できないので、

近日中に市長夫人が私たちを

川沿いの各バランガイに

連れて行ってくれることになった。

舟を使い、バランガイに直接アプローチし、

村に入る予定。

保育所の建設可能地を調査する。

先月も外国人が誘拐される事件があり、

戦闘地で場所が場所だけに、

プレシデントのアーロン君は心配顔で市長夫人に質問。

「松居友さんの誘拐など、大丈夫ですか?」

「私が言えば、すぐに救出されますよ」

|

|

最近のピキットの情勢

最近のピキットの情勢は、あまり良くない。

とりわけ西部のバシランで

政府軍との間に戦闘が起こり、

政府軍側にも死者が出た。

マスコミ報道は、

誘拐されたイタリア人神父と

MILFが殺害したとされる

首切り死体を大々的に報道している。

首切り死体に関して、MILF側は否定している。

イタリア人神父を誘拐したのは、

正体不明の武装集団であるという。

神父は、すでに解放されている。

政府軍は、この地域のMILF掃討に

軍を派遣すると言う方向に動いている。

すでに人々は避難を始めており、

戦闘が始まれば相当数

(数万から場合によっては10万を超える)

難民が出現すると思われる。

和平交渉は、

政府側を代表していた方が座を降り、頓挫。

記事からは内実がよく見えてこないが、

バシランの件でMILF側は非常に腹を立て、

政府との和平交渉を中断させ、

新たな軍事訓練態勢に入っていると

現地では聞いている。

(これを書いた翌日に

以下の記事が入ってきたので添付)

http://www.worldtimes.co.jp/w/

asia/asia2/kr070726.html

MILFは、広範に組織されている軍隊だから、

ピキットでも訓練が開始されている情報も得ているが。

その内実はあまり深くは語れない。

大きな戦闘に発展しなければ良いがと、祈っている。

日本では、沖縄の米軍海兵隊が、

ジャングルでの訓練を始めているようだが、

かつてのピキットのように、

フィリピン政府軍と合同演習バリカタンまたは、

テロリスト掃討作戦の準備だろうか。

沖縄の那覇とミンダナオのザンボアンガは、

アメリカの軍事的位置づけとしては、

共通の役割を持っている。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/

news/20070727-OHT1T00193.htm

2002年のピキットでの戦闘から5年。

そろそろ何かが起こるという予感はあったが、

こうした戦闘が現地にいると、

実に綿密にあらかじめ計画され

作られる事がありえるという事が

わかるだけに、心配である。

前回のように、

まずはミンダナオを叩いた後に、

イラン(かつてはアフガニスタンからイラク)

を攻撃するのだろうか?

ミンダナオの位置づけは欧米諸国にとって、

「アジアにおけるイスラム教徒の北進を

押さえる最前線である」と

フィリピン以外の政府関係者から聞いている。

そうした状況のなかで、

保育所の建設計画は、

平和への一歩として

非常に重要な位置づけがあると思う

理由はいくつかあるが、

小学校に比べて保育所は、

さらに各村の部落にまで入るような、

極限的な地域密着型の支援であり、

反政府地域も含めて

人々と密接なつながりを

深め喜ばれる支援となる。

どのような状況の中でも、

平和への歩調をゆるめてはならない。

写真は、ピキット市の裏側にあるゴミ捨て場所。

国道や大きな道沿いの、

表側の良い場所はキリスト教徒が多いが、

裏側はイスラム教徒という構図は、

ピキット市周辺の各村でも随所に見られる。

国道や村道ぞいからは、全く見えない

裏側にイスラム集落は置かれている。

道路建設はイスラム教徒の村を迂回し、

移民キリスト教徒が道沿いに入植し、

市を中心に新たな村を築いていったことがわかる。

前回も書いたが、

こうしたあからさまな不平等が、

戦闘を継続させる力となっているように思える。

前回記事は、ここをクリック

この地もすでに読み語りをし、

保育所建設の候補地の一つである。

保育所は、国際的なNGOや政府の

ODAの対象となっていない場合が多い。

国際的な支援対象は小学校までが多く、

現地でも非常に困っている。

少し裕福な村では、

村自体での建設は全く問題ないが、

貧困村では不可能。

つまり、保育所建設が出来ない村は、

極貧の村であり、

その意味でも

非常に感謝される支援なのだが。

出来上がっても国際的に

あまり目立つ支援ではないが・・・・。

写真は、5・6年生の野外教室に

隣接した舞台が

保育所として使われている例。

右側では勉強しているし、

保育所として機能していない。

ミンダナオ子ども図書館としても

保育所建設推進は

重要なプロジェクトとして位置づけていく予定。

ミンダナオ子ども図書館は、

読み語り活動を中心としているので、

保育所を建設後も、

読み語り活動でくり返し現地を訪れ、

衣料や医療支援を継続させることが出来る。

さらにその地から

スカラシップ奨学生をとることによって

深く人々と交わることが出来る。

平和の保育所(プレスクール)

建設がはじまった

ミンダナオ子ども図書館では

現地の要請を受けて、

今回、まず最初のパイロット的保育所

(プレスクール)として、

川沿いのプランギという名の

バランガイでの建設を始めた。

まず最初の保育所は、

福岡の幼稚園の先生方の支援で実現させる。

なるべく節約して、

しかも良いものを作るために、

資材を福祉局とミンダナオ子ども図書館スタッフが

立ち会いの下で、業者を厳選し、

ピキット市のトラックを借りて

集中的に運んだ。

写真左は、ピキット市内の市場で、

資材を厳選し調達している様子。

右は、現地に到着したところ。

バランガイプランギは、

ピキット市の反対側の外れにある村。

大きなプランギ川に面しており、

かつてはピキット市への

玄関口だった歴史のある地域。

洪水も多く、今はすっかり落ちぶれているが、

数年前まで反政府的で

最も危険なエリアの一つだった。

この地には、かつて

日本軍がキャンプを構えていたせいか、

日本人の混血と思われる顔の人々が多い。

建設は現地の方々が担当。

写真のバランガイホールの隣に建設予定。

保育所と言っても、

4坪ほどの小さなものであり、

下半分をコンクリートブロック、上半分を竹、

屋根をトタンで作り内部に子供用のいすや

テーブルを置いた簡素なもの。

外部のトイレと家具。

ここで、子どもたちに、

アルファベットなど初歩の読み書きを教える。

19日には、今回建設を支援してくださった、

福岡の幼稚園の先生方を迎えて

開所式が行われる予定。

この後、ムスリム地域で

とりわけ貧しい村に約10棟、

マノボ地域でやはり10棟が

候補として出されている。

ミンダナオ子ども図書館として、

読み語りやライブラリーとも

関連を持つ拠点として、

皆さんから個人又は団体で

保育所建設応募がありしだい、

一棟ずつ実現していきたいので

よろしくお願いします。

バランガイプランギから初めての奨学生候補

私たちは、保育所建設だけではなく、

長くこの地と関わりを持ち続けるためにも、

コンタクトパーソンとなる奨学生を選んだ。

常に戦闘の渦中にありつづけたバランガイである。

雨期は、多くの家屋が

水につかったような状態で、非常に貧しい。

しかし、バランガイキャプテンは、

日本のJICAの支援を高く評価していた。

上は、父親は亡く、

母親は椰子の葉の屋根作りでかろうじて生活。

高校は出たが、

家を見ればわかるように非常に貧しい。

成績も良くまじめな若者。

4人姉妹弟で一人だけ男性。

姉妹は皆、家で養えず

親戚の所に散っている。

支援者が見つかれば

州立大学で農業を勉強したい。

トガウで読み語り

マノボの聖地とも言われる

トガウで読み語りをした。

一軒だけ比較的良い家があり

その中で読み語りをしたが、

キダパワンから2時間も山道を入る

貧しい地域だ。

日本の滋賀県マキノの民話を題材にした紙芝居を、

イスラム教徒の若者ダニー君が、

マノボ族の子どもたちに語っている。

非常に語りも上手で子どもたちも大喜びだ。

下の写真は、

語りの後に、

皆さんから送られてきた

古着を渡しているところ。

読み聞かせがあるというので、

それなりの格好をしてきているが、

多くの子どもたちが裸同然だ。

そこからさらに奥の行き詰まりの村、

ボアイボアイ部落にも行き、

読み語りのスケジュールをたてた。

この地域は、

骨折した女の子を救済した村。

(記事はここをクリック ) )

非常に貧しく、

子どもたちは、昼食の弁当を学校に持参できずに

ほとんどの子が休学したまま。

来年は、この村の子たちを

里親として支援する予定。

この子たちの通う地域の高校

(といっても、ボアイボアイから

徒歩で2時間ぐらいかかるが、

車が入るのも困難な地域)なのに、

なんとUSAID(アメリカ政府の支援)で

無線使用のコンピューターが入った。

この高校には、

日本からの支援で小さな校舎も建設されたが、

選挙後のプロパガンダの一環だろう。

この地域では

ドールとAJMR(住友商事)が

バナナプランテーションを積極的に開発しているので、

行政に対する見返りだろうが、

こんな山の奥にとビックリした。

しかし、そのためにコンピューター使用料が

プロジェクト代として加算された。

月額200円ぐらいだが、

お弁当も持参できない貧しい地域の人々にとっては、

大変な金額だ。

結果、教育格差がますます広がっていく。

マノボ族の多いこの地域で、

高校に通ているマノボ族の子は、

高校全体のわずか5パーセントに満たない。

後の95パーセントは

土地のある移民系の子どもたち。

ここには、私たちの

マノボ族のスカラーが二人おり、

授業料を納める際に

先生から直接うかがった話である。

貧しいものはますます貧しく、

社会から切り捨てられていく

構図がここにもあった。

今朝、ミンダナオ子ども図書館で

ラジオを聞いていると、

政府軍がこの村の一軒一軒を

NPA(反政府ゲリラ)が潜んでいると言う容疑で、

家宅捜査をしたというニュースが入った。

私たちは、すでに数年

この村と関わっているので、

反政府ゲリラのニュースには動じない。

このあたりの村なら、

どこでも可能性があるだろう。

こんなに酷い貧富の格差なのだから。

高校生も一人もいないが、

日本の人々の支援で、

極貧のこのマノボ族の村から、

武器を持ち反政府ゲリラにならなくても、

将来を考えられるような大学生を

送り出してみたい、と思った。

|

|

|

ピキットの難民救済活動が

一段落した。

思ったより早く事態は収拾に向かい、

うれしいことだ。

今回、朝日新聞のマニラ支局、

木村文記者がフィリピンの大手誌:

デイリー インクワイアラーの記者とこられ、

ミンダナオ子ども図書館に滞在。

グレイスさんを紹介し、

難民キャンプを訪ねた。

以下は、朝日新聞、マニラ支局の

木村文記者による、朝日新聞記事。

本来の目的は、

ミンダナオ子ども図書館の奨学生を

取材する予定だったが、

急きょ難民キャンプの取材を入れられた。

以下は、その記事である。

直接サイトを開きたい方は、以下をクリック。

http://www.asahi.com/international/

update/0428/TKY200704280245.html

*********************************

選挙控え治安悪化、

避難民数千人 フィリピン

2007年04月28日21時56分

|

|

ミンダナオ子ども図書館の

クリスマスパーティーが

終わった。 |

|

約150名の高校大学のスカラシップ生徒と

若干の地元の学校に通っている

小学校の里子たちが参加した。

クリスマスパーティーは、

単なる遊びではなく、

シンポジウムをする日と決めている。

初日は、全体のミィーティングの後に、

昼を挟んで「平和」についてシンポジウムをした。

イスラム教徒、先住民族、移民系クリスチャン

のグループに分かれて、各々パネリストを選出し、

まずはグループ別討論をする。

その後、パネリストを中心に発表があり、

さらに意見交換に移っていく。

議論は、家庭における平和から、

国家、政治的な問題や戦闘などにも及んだ。

私たちは、12月のクリスマスパーティーを、

1月のムスリムデー、4月のマノボデー、

8月のビサヤイロンゴデーという、

三つの各部族の日の集大成と考えている。

今回も三つの文化祭を基調にして、

平和について語りあった。

来年は、「貧困」について語ってみたい。

人数が多いので、

今回は庭に天幕を張った。

ミンダナオ子ども図書館の

農地の向こうに

ビニールシートで

若者たちが建てたテント。

右は、集まった

スカラシップの学生たち

下は、各部族で分かれての討論風景

左:マノボ族、バゴボ族

中:移民系クリスチャン

右:イスラム教徒

「平和」は、

たびたび戦闘が起こるミンダナオでは、

切実な問題だけに、

触れるには勇気がいる。

私たちの奨学生は、

イスラム教徒の場合も、

先住民族の場合も、

移民系クリスチャンの場合も、

政府系と反政府系から来ている。

それだけに、

話しにくい部分もあって、

一筋縄には行かないのは当然。

それ故に、

統一した見解を出すのではなく、

各々が違った部族や立場を

互いに理解し合うきっかけにしている。

イスラム教徒から、

多く出された意見は、

「イスラムというのは、宗教の名であり、

イスラム=テロリストという、

安直な偏見に満ちた見方は

止めて欲しい」というものが多かった。

先住民族の場合は、

家庭の問題として

取り扱われたケースが多く、

平和=幸せな家庭だが、

その背景に家庭が

成り立たないほどの貧困、

つまり一家が食べて

行けない状態が見えてくる。

さすがに

移民系クリスチャンによって

奪われた土地問題にまで踏み込むと

こじれてくるので、

止めているようすだったが、

新人民軍などの

反政府勢力の地域から

来ている子も多い。

キリスト教徒の子たちの中には、

政治の腐敗や賄賂に言及する子がいた。

私は、どのような立場にも立たないが、

将来を担う若者たちが、

何かを考えるきっかけに

なってくれればと思っている。

平和を作り、

貧困の問題を解決していかなければ

ならないのは、彼らなのだから。

夜は、今年一年の

ミンダナオ子ども図書館の活動の映画を見た。

シーンの中には、

難民救済のシーンや

山での貧困の場面もあり、

皆それぞれ自分たちの事として

現実を深く感じ、

また異なった部族の人々の

立場にも思いを至らせていた。

全員が集まるとさすがに学校のようだ

その夜は、

クリスマスのご馳走を食べて、

みんなでクリスマスパーティー

各々の学校に分かれて、出し物が続く。

時には寸劇も入り、

出演者も周りも涙を流していた。

クリスマスパーティーは、

延々と深夜まで続いた。

開けて翌日、この日は特別に、

支援者の方々から届いた物資を

奨学生にも支給した。

一人10品。

古着やバッグや靴など・・・

自分が使うものもあるけれども、

何よりも新年に里帰りしたときに

親や親戚や兄弟に渡すもの

彼らの家も極貧だからだ・・・

特に、小さな妹や弟に

あげるための子供服

小さな靴やサンダルが大人気!

あっと言うまに無くなった。

あけましておめでとうございます。

新年早々ですが、

戦闘地域でのスカラシップ候補者を選択しています。

M16ライフルを見ても驚かなくなりましたが、

平和についての

若干かいつまんでだけの

メッセージをお送りします。

前回のクリスマスパーティーで、

スカラシップを出している若者たち

100数十名があつまり、

ピーストーク「平和についての話し合い」をした。

イスラム教徒、先住民族、

移民系クリスチャンの奨学生が、

6人のパネラーを中心に6っつのグループに分かれ、

文化の違い、宗教の違いを超えて

どのような平和なミンダナオを築けるかを論議し、

その後パネラーが発表し、

全員でディスカッションをした。

(記録はいつか公にしたいが、

日本人は松居友一人が活動しており、

時間が無いので、今回は印象のみを報告)

前日の夜は、三つの文化祭、

2月のイスラム教徒デー、4月の先住民族デー、

8月の移民クリスチャンデー の映像を見て楽しんだ。

その印象を元に、翌日ピーストークをした。

印象は、初回としては成功した、

と言ったところだろうか?

とりわけ、前夜映像を見て楽しんだのは、良かった。

こうした自分たちの文化や宗教を

基盤にした思いを表現し、

結婚式という宗教や文化を越えた

愛情の結びつきがある表現を楽しむのは、

相互の理解に直接的に役立つ。

ピーストーク自体の印象は、

イスラム圏の若者たちはしばしば、

政府や教会系、外国のNGOなどの関係で

体験または噂を耳にしている事でもあり、

「平和についての話し合いなど、

まともに信用できるのか」といった、

さめた見方が感じられる。

口では決して言わないが・・・・

当然のことながら、

モロ解放戦線とモロ独立民族解放戦線では、

見方が違っているが、

平和を希求し、

400年間以上も話し合いに望みながら

繰り返し裏切られてきたと言う思いが強いので、

「平和についての話し合いなど、

まともに信用できるのか」といった、

さめた見方が感じられるは当然である。

また、文化や宗教の違いを超えて、

等というテーマや見方は、

豊かな恵まれた国の純粋で

良心的な宗教家や

NGO活動家が掲げたがる課題であり、

本来戦闘の背景には、

外国の政治や実業界からの、

もっと利害と欲望に満ちた利権

(石油やガスや鉱物資源や農業資源)

の構造があるという事を、知っている。

私自身、いくつかのピーストークが

行われていることをここに来て知ったが、

現地で活動していると、

それらがどれほどの効果を持つのか

疑問を感じたが、

無いよりは有った方がましだと言った程度だろう。

ミンダナオ子ども図書館のピーストークも

毎年続けていくつもりだが、

無いよりは有った方がましだと言った

程度の観点で続けていきたい。

若者たちが本音で語り合うことが

出来るようになったときに、

本当のピーストークが成立するのだろう。

むしろ文化祭の方が、

直接的心情的に大きな力があった。

ミンダナオの人々に総じて言えることだが、

言葉は程々であまり信用しない。

デスカッションなどは、

1割の意味を持つか否か・・・

実際に示される行動、

恐れを物ともしない勇気、

自分自身の実体験から生まれた五感を信じる。

家庭調査をしていると、

かなり危険地域に紛れ込むことがある。

4WDですら入りにくい場所は、

意図的に穴が掘られてあったり

丸太が置かれていたり、

山地の場合もあえて川などに

橋が無かったりしているので、

経験からおおよその見当はつく。

スタッフや同行してくれる現地の若者たち、

私自身にも危険が及ぶ可能性が十二分もあるので、

具体的な事は書かないが、

開発プロジェクトなどは容易ではない。

学校や建物の整備などを考える、

はるか以前の段階であり、

海外からの開発も

町の周辺の安全な場所だけに

終わっているケースが多く、

下手をすると貧富の格差がより際だって見え、

貧困地の人々の反感が増す(テロを増長する)。

貧困地域は

町からさほど遠くはない

周辺地域にも広がっており、

小学校の子どもたちも

弁当を持って通うことが出来ないで

教育も遅れている。

対策としては、

1)小学校での炊き出し、

2)4年生止まりのプライマリースクールを

6年生に格上げして

高校に進学できる可能性を作ること、

3)高校または大学に通える奨学金の整備、

学校に行くために町に通い住めること。

そうした条件の後にくるのが、

4)小学校の建物の建設整備、

5)アプローチの道路の整備

(4と5は慎重に進める必要がある。

理由は、あえてアプローチを難しくして

身の安全を確保している場所が多いので、

道路の問題で戦闘が起こる)、

文化的宗教的アプローチも良い。

6)可能であればモスクの建設

(小さい物でよいので木造のものを

コンクリートに建て替える)、

7)医療補償、

8)デイケアセンターなど

私たちの活動は、手前味噌ではあるが、

非政治、非宗教を掲げているので、

スカラシップと医療を中心に

平和を築くささやかな力には

確実になっていると感じる。

命を失っても、

日本人は松居友一人の問題で

幾分か気が楽なので

こうした活動も可能かと思う・・・・

先日は、

ピキット郊外の

イスラムの子どもたちの

里親奨学生候補を

決定に行った。

戦闘時期に、

目の前で両親が殺され、

本人と弟だけが生き残ったが、

その弟も洪水の時に

目の前でおぼれて亡くなった子もいる。

親戚もなく、周囲の人々も

本名を忘れかけている。

この少年も

ミンダナオ子ども図書館で

奨学金をだすことになった。

高学年になったら、

図書館に住んで生活をする。

憎しみ、悲しみ、恐れ、

未来が見えてこない不安の中で、

かすかでも生きる事への明かりが、

教育という可能性の中に見えてくれば、

村の様子も、人々の心も変わるだろう。

時間がかかるだろうけれども。

戦闘時に、家を焼かれ、

かろうじて残ったトタン屋根で、

再び家を建てた家族もいた。

家の焼けたトタンが痛々しい。

ミドサヤフの難民は、

この地にも流れ込んできている。

2007年、予想したとおり

難民が増えてきている。

予想した理由は、ムスリムの人々が、

おおよそ5年おきに

大きな規模の戦闘が起こる(起こされる?)

と言ったからだ。

2002年の5年後は、2007年。

今年だ。

戦闘はバリカタンと呼ばれる、

アメリカ軍と政府軍の合同演習に前後して起こる。

バリカタンと呼ばれる演習は、

2月からミンダナオ全域で展開されている。

机上演習とされているが、

2002年も前後して実践的演習が

なされているのではないか、と言うのが、

おおかたの人々の話。

ミンダナオは、世界での

テロリスト掃討作戦の

演習実験場なのかもしれない。

(バリカタンは、時に演習と呼ばれる実戦で

集団的自衛権が通った後、

日本の自衛隊も参加している)

難民支援の動きも始まったが、

戦闘の後に支援するという、

飴と鞭の作戦で、

結局善意のNGOも

鞭の後にばらまく飴に過ぎないのかなあ・・・・

などと、2002年の難民キャンプを見て

想像したのを思い出す。

まだ、日本から古着の支援は届いていないけれども、

来週には難民キャンプのある

ミドサヤフに行こうと思っている。

病気の子供がいれば、

救えるかもしれない・・・・

戦闘があったこの地域から、

30名の子どもたちを、

地元の方々に選んでいただいたのだが、

その最終家庭調査だ。

父親のいない子も多い地域だ。

スカラシップ候補者の

家庭調査を進めている。

イスラム地域に再び行った。

調査した場所が、

4WDで道無き場所を行った

行き止まりのバランガイで、

非常に貧しい場所であった。

このような場所は、

反政府勢力の拠点であることが多いが、

ここもそうである。

ここの親のいない子を訪問した。

この地域は、小学校の子どもたちが多いが、

お昼を持って行けずに学業を続けられない。

また、小学校自体が

5年生止まりで卒業出来ない。

高校にも進学できない。

ミンダナオ子ども図書館で、

子どもたちの食料支援を検討することを、

学校の先生や親と話し合った。

また、次回にこの地で読み聞かせ活動もする。

6年生までのクラスが無い学校は、

プライマリースクールと呼ばれていて、

貧困の激しいイスラム地域や先住民族地域に多い。

キリスト教徒のいる地域は、

道も整備されており、学校の整備も進んでいる。

ここのクラスが5年生止まりなのは、

学校が小さくて子どもを収容しきれないからだと言うが・・・

学校を建てる計画はあるが、なかなか実行されない。

100万円有れば机まで含めて可能なのだが。

日本で支援できないだろうか・・・・・

JICAや外国のNGOが

ピキットに入って学校を建てたりしているので、

その話をすると、

ピキットのソーシャルワーカーでDSWDの所長。

ミンダナオ子ども図書館の

ボードメンバーをしてくださっている

グレイスさんは、

そうした団体は政治目的が強く、

イスラム教徒の特に

MILFモロ独立民族解放戦線がわの地域に対する

未開発の不平等を指摘された。

写真は、ピキット市の

DSWD(市福祉局)所長のグレイスさん

ミンダナオ子ども図書館の

ボードメンバーを務めてくださっている。

戦闘時期には、爆弾の炸裂する中を

反政府側の地域の子どもたちの救済に駆けつけた。

カトリック教徒で、

OMIのFr,ロベルト神父とも懇意で

イスラムの女性のために働いている。

前回の調査では、

帰りがけにM16ライフルを携えた人々に囲まれて

不穏な感じがあり、案内の若者が車を止めずに、

なるべく早くここから出るように言ったので、

あわてたが、今回は

DSWDのグレイスさんやバランガイキャプテンも

一緒に同行し事情を説明。

政府が雇用している民兵が、

反政府ゲリラであることが多いと言えば、

その構造の複雑さの一端が理解できよう。

しかし、ミンダナオ子ども図書館は

政治と関係がないので意に返さない。

子どもたちはかわいい。

裸で服のない子も多く、

日本からの支援の古着が本当に喜ばれた。

あまりに喜ばれると、悲しくなる。

それだけ状況がひどいことを意味している。

写真のような状況だが、

場所は公表できない。

家もひどく、

この家などは立派なほうだ。

掘っ立て小屋がほとんど。

グレイスさんの紹介で、

戦闘時に生まれた子で、

奇形の子を紹介された。

これは治療が難しい、

リハビリしかない。

戦闘時の劣化ウランが考えられ悲しい。

グレイスさん自身も、

喉頭ガンである。

皆さんから支援されている古着は、

非常に喜ばれ、

どんどん渡されていく。

どんどん送って下さい。

スカラシップ支援への思い

イスラム地域でも先住民の地域でも

また、クリスチャンの人々からも、

スカラシップ支援のことを話すと

最初は非常に警戒された。

政治目的ではないか、とか、

口だけで子どもをさそって

日本に売り渡すのではないか、とか、

後で大金を請求されるのではないか・・・等々

事実、そのような目的の

口先だけの支援が大半を占めると言う。

話が進んで行くに従って、

「ミンダナオ子ども図書館というのは、

本当に貧しい子たちを助けるために活動している

例のファンデーションの事か!

それなら親戚に当たる・・・・さんも

スカラーに入っているだろう。

牧師や首領からも話を聞いているよ。

はじめからわかっていれば、

こんなに警戒などしなかったよ」

ミンダナオは、

大変な口コミ社会である。

あれまあ、こんな大変な山奥にまで、

ミンダナオ子ども図書館の噂が

伝わっているのかと、唖然とする。

うれしい瞬間でもあるが、

身が引き締まる瞬間でもある。

追伸:ミンダナオ子ども図書館は、

反政府ゲリラを支援している団体ではない。

貧しい子どもたちの教育と医療を支援しており、

来年はビサヤ・イロンゴ系の

貧しい子たちも採用する予定。

イスラム教徒、先住民族、

ビサヤイロンゴ系キリスト教徒が、

図書館では仲良くいっしょに生活している。

イスラム教徒、先住民族、

ビサヤイロンゴ系キリスト教徒が、

図書館では仲良くいっしょに生活している。

2007年度のスカラシップ候補が決まりました。

|

|

難民が大量に出たとき、

政府や海外からの

緊急の食糧支援、医療支援は、

都市近郊のMNLF系を

中心としたところしか

配られなかった。

DSWD(市福祉局)所長グレイスさんたちが、

なぜ爆弾の炸裂する中を

子どもの食糧支援をしたかというと、

当時の市長は

(先年暮れに亡くなった人ですが)

支援のほとんどをMNLF系のバランガイにばらまき、

その向こうに広がる地域には

支援の手をさしのべなかった。

私自身は、タリタイの先の

バランガイに配られている、

サウジからの支援物資の米が、

現地のバランガイで半分ほど

トラックから小分けしてくばられた後に、

国道前で、大量の米袋が

別のトラックに移し替えられている

現場を見たことがある、

ああこうして、支援物資が

横流しされるのだな、と思って通り過ぎた。

戦闘から2年ぐらいした、

ちょうど、干ばつでピキットが大変な時。

グレイスさんによると、

戦闘後の、復興も、

全く同様の観点から行われた。、

その結果、はっきり、

惨めなバランガイとそうではない

町周囲近くのバランガイの極端な

貧困の格差となって現在現れている。

MILF系の多くのバランガイは、

特定地域を残して、

電気の整備、道路の整備、

学校の整備、医療の整備、

また子どものための食料支給プランも

(その多くは海外の政府やNGOからのもの)無く、

地域によっては現在も衣服はぼろぼろ、

家はぼろぼろ、

私たちが食料支給を決めた小学校は、

5年生までで、250名中の80名が

昼食にお弁当を持ってこられない状態。

(写真掲載)

その地域は海外のNGOが、

「あの地域は危険だから行かない方が良い」

と言われていた地域であり、

同様にグレイスさんが、

「海外のNGOは、怖がって

町周辺のバランガイより遠方には足を伸ばさない。」

と嘆いていた裏の事情。

ちなみに、ピキットにおけるMILF系とMNLF系は、

7対3ぐらいの比率で、

MNLF系は町周辺の一部地域に限られる。

グレイスさんの言葉から見えてくるのは、

支援は政治的に利用された様子。

町から離れた村はMILF系とされ、

支援の手がほとんど届かない。

このバランガイの小学校は

5年生止まりで子どもは卒業できない。

小学校の建物が小さいのが理由。

キリスト教徒の混在する地域の学校は、

すでに新築新装されているが、

ここの学校は屋根も錆びたままで、

戦闘から5年経過した今も

壁には当時の銃痕が残っている。

(100万円あれば校舎を増築し、

6年まで収容されて卒業可能なのだが・・・)

私たちは、この村の小学生80名の炊き出しを決め、

両親を目の前で殺された子を一人

ミンダナオ子ども図書館に受け入れることにした。

DSWDの所長のグレイスさんは、

支援からあぶれた地域の子どもたちの

実態を把握しているだけに、

批判的な言葉が吹き出すのだろうが、

ただし、役所の職員でもあるので

安易に発言できなかった。

しかし、幸い先年の暮れに

当時副市長だった方が市長になった。

公平な人だという話。

私たちも、この市長が副市長だったころに

役所で話をして、この地域の活動のための

市長許可を取ってくださった方で

良い人だという印象を持った人。

ピキットの様子が少し変化するかもしれない。

|

|

二つの保育所がさらに完成した。

Tuyoshi Takahashi氏のおかげで、

バロンとブアランに

二つの保育所が完成した。

前回の一カ所を含めると

Takahashi氏のおかげで、

3棟完成した。

共に、支援から見放されてきた

反政府地域だが、

人々も心を開きはじめ、

とても良い関係が構築されつつある。

保育所建設は、

平和への取りかかりになる。

ここを拠点に、

次に読み語りの活動が始まる。

上は、バロンの保育所

完成をイスラム教徒の人々は、

心から喜んでくれた。

バランガイキャプテンから、

引き渡しのサインを頂く。

DSWD(福祉局)の所長も同行した。

子ども達も中に入った大喜び。

この地域の子ども達は、

カメラを向けると怖がって逃げる。

ピストルと間違えるのだろうか?

最も保守的なイスラム地域の一つだが、

ここのところ急速に心を開きつつある。

下は、ブアランの保育所

ここは、小学校が

戦闘時の傷を残したままになっている。

小学校が新しくなれば

どんなにうれしいことか、

と村長が語っていた。

ただ、ブロルとブアランを結ぶ

地域にあるダマラサクで、

先週から戦闘が起きている。

すでに一部の難民に

古着の支援を行ったが

まだ情勢が不安定なのと、

難民が家に非難しているので

接触が難しい。

ダマラサクからは、

奨学生(高校生)が

ミンダナオ子ども図書館に属しているが、

彼は無事だ。

6人ほどが亡くなり、

1000人ほどの難民が出ている。

|