�^���x���T �i�r�j�[���V�[�g600���j �R���Q�W��up |

|||||

�܂��`�P�b�g��n�� |

|||||

�~���_�i�I�ōł�����Ȓn�� �ƌ����Ă��郊�O�A�T�������� �C�X����������i�`�q�l�l�j�G���A�B ���̎������s���͂����A �قƂ�ǖ��@�n�т��B ����Ԃ��퓬�ƍ^���Ɍ������Ă��� �s�K�Ȓn��ɁA����r�j�[���V�[�g�� �z�z�����B  ���̒n�ɂ́A�ǂݕ��������܂߂� ���łɐ����^��ł���A ���l�Ƃ����ӂɂȂ��Ă����B |

�r�j�[���V�[�g�́A�����������̃J�o�[ �ɂ��Ȃ邵�A�Ƃ�킯���̒n��� ��삪�������Ȃ̂� ���n�т̂ʂꂽ�y��̏�� �r�j�[���V�[�g���L���āA�Ă������̂� �d�v�Ȑ����K���i�Ȃ̂��B ����̍^���x���́A�O�ɂ��������� �������Ē�������������A ���������x���Ƃ����B  ���悢��l�b�k�ŁA�r�j�[���V�[�g�� �z��ƕ����Đl�X���W�܂��Ă����B |

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

���̂悤�ȏꏊ�ɁA �ˑR�V�[�g�������Ă��Ă� �D�������ɂȂ�����A �����𗈂��������B �����ŁA�܂��́A�{���ɕK�v�Ƃ��Ă��� �ƒ���`�F�b�N���āA �`�P�b�g��z�邱�Ƃɂ����B ������ɁA�w�l�������W�܂��Ă����B �W��ɂȂ��Ă���̂� �����Ɍ��Ă�ꂽ���X�N�B ���̒n��́A�O�̏W���ɕ�����Ă���B ����́A���n�̎��n������ �n��̕s������������ �e�n����M�ʼn�����B |

|

|||

|

|

||||

|

�r�j�[���V�[�g�́A�ʐ^�̂悤�� ���Ă������̂ɏd�v�ȃc�[�����B �����Ɍ��������Ƃ̏o���Ȃ� �K���i�����A�n�����ނ�ɂ� �Ȃ��Ȃ��������Ƃ��o���Ȃ��B ���̂��N���́A100��ꡂ��� �����Ă���B �ڂ͌����Ȃ����A �Ƃ̕ǂ��A�V�[�g�ł��邱�Ƃ���� �����ɕK�v�ł��邱�Ƃ��킩��B |

|

|||

|

|

||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

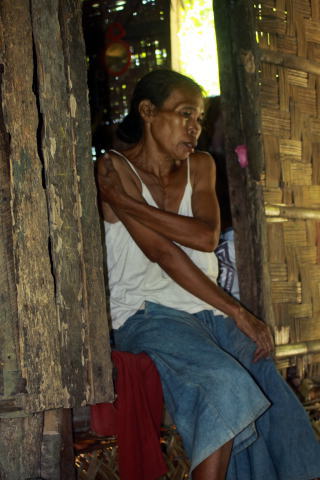

���̍L��Ȏ����n�т� �Ȃ�Ƒ����̐l�X����炵�Ă��邱�Ƃ��B ���邽�тɋ������B���Ȃ��B �{���A�n���͔삦�Ă��� �^�������Ȃ���A���ɂ͂����Ă����� �L���Ȓn��Ȃ̂��B ���̂����A��������� �召�̋������s���ɂƂ��B �������A��������^�����P���� ���͌����܂œ��B�� �Ƃ点�A�X���� �������̂��̂��������B ����̍^���ł� �����̎q���������S���Ȃ��Ă���B |

|

||||

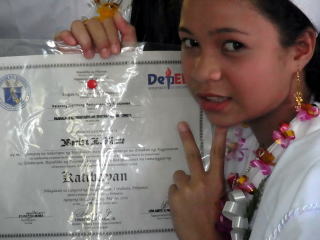

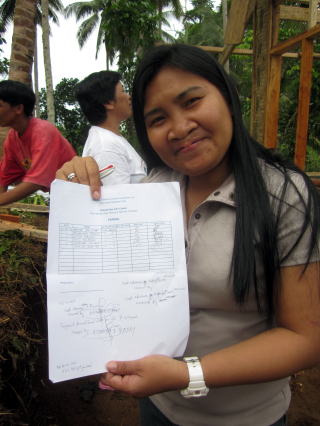

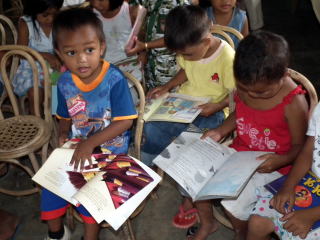

| �`�P�b�g��z��I����� �����n�т�����Ƃ� �������́A �w�Z�A��̎q�������ɏo������B �ʊw�H�͂Ȃ�����A �q�������́A���� �ʐ^�̂悤�� ���M�����瑆���Ŋw�Z�ɂ��悤�B ���ꂾ���ł������Ԃ̓��̂�� �������q�ɂ́A�̗͓I�ɂ������� ���̌��ʁA�w�Z�ɒʂ����Ƃ� ������߂Ă��܂��q���������B �w�Z���̂��A�j�b�p���q�̗t�� �����������̂� �O�ǂ������Ȃ��B �l�b�k�ł��ăZ�j�I�}���E�W���� �������w�Z�����Ă��̂� ���̘b������� �Q�����ł��ǂ����� ���Ђ��Ћ���������Ăق����ƌ���ꂽ�B �ȉ����A�ނ�̏��w�Z���I |

|

|

|||

�������ނ炪�ʂ��Ă��鏬�w�Z |

|||||

�l�b�k�ł́A���w�Z�͓��{���{�̂n�c�`�� �˗����邱�Ƃ������B�R���N���[�g�̂V���� �P�v�I�Ȍ������ǂ��Ƃ����l�����炾�B |

|

||||

���̏��w�Z�́A�U�N���܂ł��邪 ���т����Ȃ�푈�ŏZ�������Ȃ��Ȃ� �悤�₭�������Ƃ������n�߂��� ���ɕn�����B ����������ɔM�S�ŁA�w�Z�����Ă����̂� �����̓j�b�p���q�̑����������E���B ����ł́A�R�N������� �J�R��Ŏg���Ȃ��Ȃ邾�낤�B |

|

|

|||

| �l�b�k�ł́A�ǂ��悤�̃P�[�X�Ɍ����˂� �s�L�b�g�T�C�h�̃Z�j�I�}���E�W���� �������w�Z�̋������Q�����Ă��o��������B �i���̍��ڂ��Q�Ɓj �l�b�k�Ō��݂��Ă���ۈ珊�Q�����̊�t�� ���݂��A��ϊ��A�����g���Ă���B ��b�̓R���N���[�g�� �ǂ������܂ŃR���N���[�g�B ���̂��߁A�����ɒɂނ��Ƃ��Ȃ� �㔼���̒|�҂݂��C���������B �������S���g���Ă���B |

|

|

|||

|

|

|

|||

�l�b�k���A���č���� �Z�j�I�}���E�̏��w�Z |

|||||

|

|

|

|

|

|

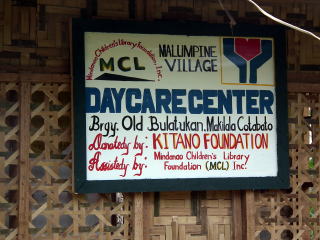

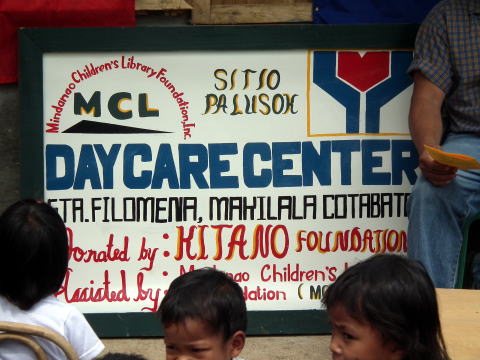

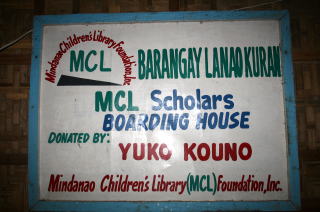

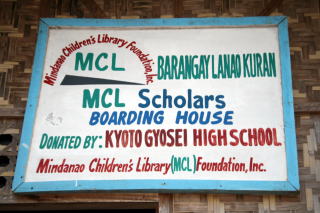

�퓬�̐₦�Ȃ��s�L�b�g�̋u�˒n�сB�Z�j�I�}���E�ɒn���̋����v�]�Ō��݂������w�Z�B �����́A�S�w�N�܂ł̏������w�Z���������A���͂U�w�N�ɂȂ��Ă���B ����������A�����̏��w�����̗p���Ă���B �v�Q�P���c���ƑS���C�O���������Ă����������B |

|||||

| ���悢�� �r�j�[���V�[�g��z�z |

|

||||

|

|

|

|||

�����̂悤�ɁA�l�b�k�̎q������ ���͂��āA�r�j�[���V�[�g�� �T���̒����ɃJ�b�g�����B �����đ܂ɋl�߂���� �Ԃ��珬�M�Ɉڂ��B  ���M�́A�W�����O���̒����� �����n�тɓ����Ă����B |

|

���[�͐A �Ƃ��ǂ��A�D��ɂ����҂� �|��̖_�� ���������ďM��i�߂Ă����B |

|||

|

|

||||

�M�́A���j�̏o������ �W�����O������ƁA �ˑR�A�L��Ȏ����n�т� ��яo���B |

|

||||

|

|

|

|||

|

|

||||

�����n�т̂��������� �_�X�ƉƂ����� �r�j�[���V�[�g��z�z���Ă����ƕ����āA �W�܂��Ă����B �����O�ɔz���� �`�P�b�g�ƈ��������� ��l��l�A�V�[�g����n�����Ă����B |

|

|

|||

�`�P�b�g�����Ɠ����� �Ƒ��̖��O���m�F�� ���X�g�Ƀ`�F�b�N������B |

|

||||

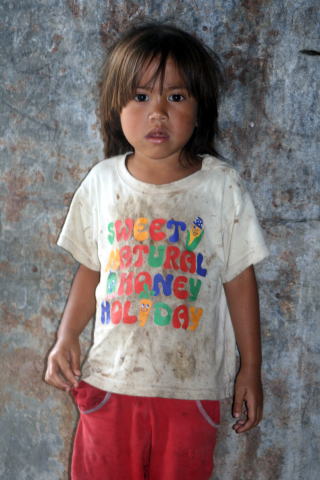

�r�j�[���V�[�g���F�A�S������ł���� ���������Ƃ��납��A ���̊W�����܂�Ă���B ���̑�����́A�e�̂��Ȃ��q�Ȃ� �X�J���V�b�v�̎q���̗p�����B ��Â��s������ �������w�Z�̌��݂����邾�낤�B |

|

|

|||

|

|

||||

|

|

|

|||

�V�[�g������āA���тŋA���Ă����l���� |

|||||

|

|

|

|||

|

|

||||

���������A�����̒n��ɗ͂����� �l�X�Ƃ̂Ȃ�������Ƃ��� ���Ă���̂ɂ́A����Ȃ�̗��R������B �~���_�i�I�ł��A�ł����G�Ȓn�� �퓬�ɏ�ɂ����Ȃ܂�Ă����l�X�B �s�M������A�Ȃ��Ȃ��S���J���Ȃ� ���l�����B ���Ƃ��ƁA�f�p�Ȑl�X�� �������͂��Ȃ̂����E�E�E ���̃��O�A�T����������� ��ʂ̓V�R�K�X�̗N�o�� �Ζ��̖������m�F���� ���̗��������鑈���� �푈�̌����ƌ����Ă����B �ꌩ�A���͗��������Ă���悤���� �s�[�X�g�[�N������� �R�O�N�ȏ�ɂ킽��퓬�� �ŏI�킪�~���_�i�I�� �s����Ƃ����B |

|

|

|||

|

|||||

���̂悤�Ȏ����N����A���̎q�����͂ǂ��Ȃ邾�낤���I ���A���̒n��Ɋ�����W�J���Ă��闝�R�� �퓬���N�������Ƃ��A��������Ƃ� �l�b�k�ł����ɋ~�ς��ɗ����̐����A ���a�ȍ��̂����ɍ���Ă����������炾�B |

|

||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|||||

|

�^�����������Ƌ��낵�����́A�푈�I |

||||

|

�Ôg���������Ƌ��낵�����́A�����I |

||||

�^���x���U �i���ԂƏM�j |

||

|

|

|

|

������͋��Ԃ̎x�� �J���{�K���ƃu���I�N���� �v�����M�쉈���Ő₦�ԂȂ��퓬�� �e�����Ă����A�ɕn�n�悾�B �₦�ԂȂ��^���ɂ�������� �����́A��⎼�n�̋����Ƃ��� �������Ă���B ����̍^���ʼnƂ��|���� �j�ꂽ�肵���B �������ǂ��A���ł��������܂� �������������Ȃ��̂ŏC�����o���Ȃ��B  |

|

|

|

|

�c�r�v�c�i�����ǁj�̃O���C�X���� �i���̎ʐ^�A�����j�̔��Ă����� �J���{�K�����̂T�W���� �u���I�N���̂R�W���� �傫�ȋ��ԂƏ��M���S�z �x�����邱�Ƃɂ����B ���Ȃ�傫�ȕ��Ȃ̂� �W���P�ʂŊǗ��� ���Ɨ��v�́A���z����B ���̈ꕔ�́A�ۊǂ��� ���Ԃ̏C����ȂǂɎg���B ���������Ǘ���Ƃ�����̂� �O���C�X���g���֗^���Ă��� �W���̕w�l��g�D�B |

|

|

|

�������������S�ɂȂ��� ���̎��v���Ƃ𗧂��グ�Ă����v�悾�B ����̋��Ԏ��^���ɂ������̏����������W�܂��ė����B ���̍ŏ���Ш�èݸ�Ɋւ��Ă� �O�L���ŏЉ���B |

|

| �O���C�X����́A �l�b�k�̃{�[�h�����o�[�ł����� |

||

|

||

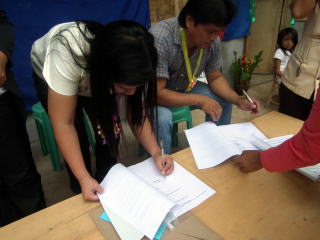

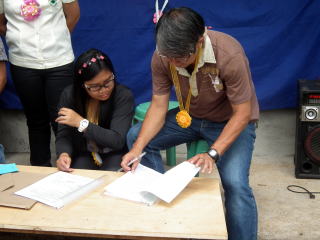

�e�W���̏�����\�������A���܂��܂Ȏ�茈�߂����������^�_�ɃT�C������ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���ԂƑg��ŁA���M���x�� |

||

|

|

|

�L��Ȏ����n�тł́A�M���d�v�Ȉړ���i�ƂȂ�B ���Ƃ��M�Ȃ��ł́A�Ȃ肽���Ȃ��B ���������������̊������A���̎s��ɉ^�Ԃ̂��M���B ���������̑傫�ȋ��Ԃ��A�M�������Ă͌ΐ��ɒ��邱�Ƃ��o���Ȃ��B ���̈Ӗ��ł��A���Ԃɉ����� �����傫�߂̋��M�́A�K�v���B ���̂��߂ɁA����̋��Ԏx���ɁA�ؐ��̏M���������B |

|

|

|

|

|

��������������������߂��B �����������������ɂ��Ďs��ɉ^�ԁB ���������d���ɏ]������̂� ���Ǝq���������B ����̊��̃}�l�[�W�����g�� ���������������������j�ƂȂ�B |

|

|

������̍^���x���� �l�b�k�̏M������� |

||

|

����̍^���x���̂��߂� ���ʂɗ������ ��t�̈ꕔ�� �捇�D�̍w���Ɏg�킹�Ă����������B ����ŁA���̂Ȃ������n�т̓����ɂ��� �W���̎x�����\�ɂȂ����B ������肩�A����A���������� �W���ւ̓ǂݕ������� �w�p�i��͂����� �ۈ珊���݂̎��މ^�� �a�l����̋~�ςɊ��Ă����B ��l���R�O�l�܂œ���\�B �l�b�k�̏M�����A�c�r�v�c�i�����ǁj�Ȃ� �ł��݂��o���g�p�ł���悤�ɂ���B ���ے��Ď��c��t�m�g�b�q�̕��X ��낵�������炨�݂��������܂��B |

|

�^���x���V �i�A�уS���̖�6000�{�j |

||

|

||

������̓��O�A�T�������̏㗬�ɂ���A���J���̎R�x�n��B �}�m�{���̏Z�ޒn��ŁA�l�b�k�̏��w����������������B �����̂悤�ɎR�̖����Ƃ��Ƃ����̂���Ă���B ���Ƃ��ƃW�����O���Ń������Ȃǂ̋����͂��Ă������A �������P�X�U�O�N�ォ�田�̂���A��ʂɓ��{�ɗA�o���ꂽ�B ���̌����@���̂����ł������A�����̂悤�Ɋۗ��ȑ��n�ɂȂ��Ă��܂����B ��n�̏Z�݂₷���n�悪�A�ږ��n�̐l�X�ɔ�����߂��A �o�i�i�Ȃǂ̃v�����e�[�V�����ɂȂ� ��Z�����������A���Ƃ��ƏZ��ł����y�n��ǂ��āA���������R�ɏZ�ނ悤�ɂȂ����B �R�x�n�����J���P���ƁA���X�������L���ȓy�́A�y������ƂȂ��ė���o�� ���덬����̍r��n���c�����B �J�́A�S�C���ƂȂ��ĉ����ɗ��� �X�є��̂��A���̍^���̌����ƂȂ��Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�l�b�k�ł́A���̃A���J���̒n����T�̏W����I�яo�� �e�W���ɂQ�w�N�^�[���̃S���̖�A���邱�Ƃ��āB ���łɑ��X�ŏW����J���āA���ꂼ��̒n��ɍ��킹�����@�� �A�т����s���邱�ƂɌ��肵���B �L�A�^�E�A�P���n�X�A�����X�A�J���p�g���A�p�R�p�R�̏W���� �������瑽���̏��w���������̗p���Ă���B �S����I���R�́A�������炠������v�����̐l�X�̗ƂƂȂ� �n������s�p�ӂɓy�n��������悤�ȕs������͂ɂȂ邩�炾�B �y�n�́A�l�̓y�n���Ƃ��̌�̖��ɂȂ�̂ŁA �����̏��L�n�Ƃ��邩�A�l�b�k�Ŕ�������āA�l�b�k�ŊǗ�����B �R�O���́A���n�̑��̘J���҂ɁA���v�ƂȂ�V�O���́A�����̂̎��v�ƂȂ�B �l�b�k�́A�Ǘ���S�����邾���ŁA���v�͂��ׂđ��ɂ͂���B �����ɁA�w�Z�������Ȏ�҂ł��A �S���̃g�b�s���O�̋Z�p�����n�P�����鐶�����w�Z�ƂȂ�B �܂��A�ŏ��͂Q�w�N�^�[���ł��A�����ŗ�����S���̎�������� �e�ƒ�ŕc���͔|���A���̌�́A�����̓y�n�A���Ă������Ƃɂ���� �S���̗т��ōL���Ă������Ƃ��o����B �S���̐A�т́A�^������l�X�����Ɠ����ɁA �n�����R�x�̐�Z���Ɍo�ϓI�Ȏx����^���A �v�����e�[�V����������y�n�����Ƃ����A��d�̉��l������B |

|

|

|

�n���n��̑��ɂƂ��� ��ÂƃX�J���V�b�v�ɂ�鋳��x���� �����̐l�ނ������ ���ɗL�Ӌ`�����A ���ׂĂ̎q������ ���w���Ƃ��ĂƂ邱�Ƃ��o���� �{���Ȃ�A���n�̐e������ ���������̎����ŐH�ׂ��� ��Â��������A �q���������w�Z�ɍs�����邱�Ƃ� �o����ō����B ���̈Ӗ��ł��A �������������v���W�F�N�g�� �X�J���V�b�v�̎�҂����� ���s���Ă������Ƃ̈Ӗ��͑傫���B ���̊��́A���n�ő�ϊ�� ��������������Ă��������B �P�w�N�^�[���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

���l�������o�̑����肪�n�܂��� |

||

|

|

|

�܂��̓L�A�^�E�W���� �����o�̑����肪�n�܂��� |

|

|

|

��l���������ł͂Ȃ� �q���������Q������ �������̎d�������߂� |

|

�X�J���V�b�v�̎�҂������Q������ ���n�悩�痈�����w�������� ����������Ƃɉ���邱�Ƃɂ���� ���̕�����n��̌����m��B ���ɁA�^���n�悩�痈�� �C�X�������k�̎�҂����� �㗬�̃}�m�{���̕n���̏�Ԃ�m�� ����̒n��̍^����̂��߂� �N���X�`������}�m�{���̎�҂����� �������邱�Ƃ̈Ӗ��͑傫���B �w�i�ɗ��s�v�c�ȃ}���S�[�̖B ��{�̖���A�ԂƗ̗t�������� �قȂ������̂ł��A��ɂȂ��Ƃ��� �ے��̂悤�Ɍ����Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�������̓����Ă��� �w�������Ĉ�q������ |

|

|

|

|

|

|

||

�A��ƕ�e�Ǝq���������A�������������đ҂��Ă��� |

||

�d�����I���� �j�̎q�����ƉƘH�Ɍ����� �j���� |

|

|

�������������đ҂��Ă��� ���������Ə��̎q���� �Ă�H����l�b�k�Ŏx������ |

|

|

�����V���̋L�҂� ���ے��Ď��c�̗�������̏Љ�� �u�A�����̏��w�Z��K�� |

||

|

|

|

|

|

|

���ݒ��̃o�X�P�b�g�{�[���R�[�g |

||

|

|

|

|

�l�̉�̃o�X�P�b�g�{�[���R�[�g�� ���ݒ����B ��������s���肾�������߂� ���݂����f�������Ăэĉ���B �s���J�g���b�N����Ŏx�����Ă���q�ɂ� �����H�����x�����Ă���B �����Ԃ����肵�Ă����B �������v�B |

|

�����Ճ��X�����f�[ �R���Q�O��up |

||

|

|

|

���N�́A�Q�����̓��j���̊w������i���Z��w�̑S���w�����W�܂�j�� �P��̃��X�����f�[���J�Â����B �C�X�������k�ƃL���X�g���k�Ɛ�Z�����A�~���_�i�I���\������O�̕����@���B �Η������A�݂��𗝉��������A���d���F�ߍ����Ȃ��琶������B �l�b�k�̊�{���O��������Ă���̂��A�����Ղ��B ���N�̃e�[�}�́A�u���V�v�B �������A�ʉߋV��A�a�������A�o�Y�V��ȂǂƓ��l�� �d�v�ȃR�X�����W�[�i�F�����j���߂��V�����B |

|

|

���N�́A���{����U���̎�҂������Q������ |

||

�����̐���w�̗c������Ȃ̏�A�S���ɉ����� �V���ɓ�l�̍��N���Ƃ����w������ �A�E�����܂��Ă���炵�� �u�l�b�k�ɗ��Ďq�������ɉ�ƁA�Ί炪���J�ɂȂ�v �Ƃ����̂́A���{�l�����̌��t�B �E�́A����̎x���҂̓���̖����� �q���̍��𒆍��ʼn߂������̌������B |

|

|

��엝������́A ���N�Q�x�A�����ɂ킽�� �l�b�k�ɑ؍݂��A���_�������グ���B �~���_�i�I�ɂ�����ۈ�̌��́B ���炵���_���Ōf�ڂ������̂��� ���I�Ș_���W�Ɍf�ڗ\��Ȃ̂� ���쌠�������ďo���Ȃ��B ���͗͂�����A���e���L���� ���ЂƂ��O���Ȃ�i�h�b�` ���̂m�f�n�W�҂��ڂ�ʂ��Ɨǂ����낤�B ���N����A�C�m�ߒ��ɓ��茤���𑱂��� �W�������肩�甼�N�ԗ��w�\��B �������A�l�b�k�ɑ؍݂� ���n���܂��B ����̓}�m�{�n��ɂ����錤���������� ����́A�C�X�����n����l���Ă���B |

|

|

�E�͑�얯�� ��̗�������̖����� �ꋴ��w�̑��_�������c���� �܂��͈�N�Ԃl�b�k�̃X�^�b�t�Ƃ��� �̌���ςށB ���łɃX�^�b�t�Ƃ��� ���������������Ă���Ă���B ���͂����k�Ŏ�������� �����I�Ȃ��o����ƑS���ΏƓI�� ���₩�ł��ƂȂ����������� �n���O���C�_�[�ŋ���ԕȂ�����B ���E��ꡂ��ɒ����Ă��܂��Ă��� ���̎����I�ȁA�Γ��{�Ɩ��� �T�|�[�g���Ă����Ɠ����� �}�m�{���̘̐b�̖|��Ȃǂ��S���B ���˂�����̂ŁA���͔ޏ��� �G�{��̘b�W�̏o�ł�����ɓ���Ă���B ����ɉE�̂��삳�� �w�Z��ٔ����ɂ��ꂩ��Ζ��̂������ ���N�H���Ƃ��ɂ������� �K���A���[�[�Ȃ炸�I �l�b�k�ɗ���Ƃ����B ���̏o����A����ǂ̂悤�� ���W���Ă������y���݂��B |

|

|

�k�쐶����U���� �ʏ́A�k����c�̏��w�����^�� �k�쐶�U����U����http://www.kitanozaidan.or.jp/ |

||

�k�쐶�U����U����� �g���^�A���Y�A�z���_�Ȃǂ� �Ԃ̓d�C�����Ă����Ђ̍��c�B http://www.kitanozaidan.or.jp/ |

|

|

�A�W�A�ł��^�C�⒆���ɍH������� ���̒n�̗D�G�Ȋw���ɏ��w�������^���Ă����B �Ƃ��낪�A�t�B���s���ɂ͍H��͂Ȃ� �l�b�k�̂悤�ȁA���т����A�ǎ���Аe�ŋɕn�̎q��D�悷�� �ς�����X�J���V�b�v�H�ɁA���h�Ȃ��Ƃɏ��߂� ���w�����P�Q���ɏo���Ă������邱�ƂɁE�E�E ����́A�s���ɂ��A���O�ɖK����L�����Z���Ȃ��ꂽ�� �\��ʂ葲�ƂƐV�K���w���̎��^�����s�����B �X�J���V�b�v�����ł͂Ȃ��A���L�ɋL�����ڂ����� ���N�Q�̕ۈ珊����t���Ă��������Ă���B |

|

|

|

||

�R���̑��Ɛ��ƂS���̐V�K��w���i�c�O�ł����A��l�X�g�b�v���ē���ւ��ɂȂ�܂����j |

||

�C�X�����̑��V |

||

|

|

|

�ْ��w����̉F�����x��w�̐_�̉��ɂāx�ł��������̂����A ���V�ɂ͂��̐������F�������܂܂�Ă���B �C�X���������ɂ��A�L���X�g�������ɂ��A �~���_�i�I�ł́A���Ƃ��Ə@�������������ȑO�� ��Z�����̐��E�ς������������Ă���悤���B ���܂ł͂P�O�N�ԁA�����ɕn���̖�� �퓬�̖��A�@���▯���̈Ⴂ�̖��� ���H�I�Ɏ��g��ł���ߒ��Ō��n�𗝉�����̂�����t�������� ���ꂩ��͎��Ԃ������āA�ȑO�s���Ă����悤�ɁA �����̐[�w�̉F�����ɂ��ڂ������Ă��������B |

|

|

|

���҂̎���߂��ށB ���̎��_�Ŏ��҂̍��͑̂��痣��Ă���͂��� �ǂ��ɂ��邩�����������B ���͂ǂ���̕����ɁH |

|

�^���Ɍ���� �N���X�`�������Z������ ���w������ |

|

|

|

���ʂȕz�ɂ���܂�� ��ɉ^���B |

|

|

|

|

�߂�E������āA��̂ɐ�����������B���́A���ɗ����X�s���b�g�ŁA���Ɛ��߂̋V���ɕK������Ă���B ����̑��V�́A�l�b�k�̏��w���ŁA�{���̃I�X�^�[�W���i�`���t�j�̎�҂��S�������B |

||

|

|

|

���̂ɂ͐V���Ȕ����z����������B���̐��Ƒ��E�̋�ʂ�������Ă���B ����́A�C�X�����̏ꍇ�́A�ǂ̂悤�ȉߒ���łǂ��֍s���̂������[���B ��̕������C�ɂȂ�Ƃ��낾�B |

||

|

|

|

|

���̂߂�Ƃ��ɁA�ォ��z�ŕ��𑗂��Ă���B ���́A���Ɛ[���W������ƍl������B �Ō�ɁA���ɂ��Ă�ꂽ�_�̈Ӗ��ƕ��p�Ȃǂ����ׂ�K�v������B  �����������V�Ȃǂ̐[�w�����Ă����� �ȊO�ƃC�X�������k���N���X�`������ �����k���_�����A�[�w�łȂ����Ă���̂��킩���Ă���B |

|

|

|

|

�C�X�����̉̂Ɨx�� |

||

|

|

|

����x���Ă��ꂽ�̂́A�s�L�b�g�̃}�M���_�i�I���ł͂Ȃ� �_�o�I�̊C�ɒ���o�����n���n��́A�^�E�X�O���̏��w�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

�l�b�k�I�A�ۈ珊���� ����́A�����ɂQ�����������k�쐶�U������c�̌��ݕ��Љ�Ȃ���A �l�b�k���A�ۈ珊���ݎx���̎��Ԃ��Љ�悤�B �k�쐶�U����U����http://www.kitanozaidan.or.jp/ 3���P�Q��up |

||

�P������T���܂ł́A�N�x�ōł��Z�������X���B �S�����l�b�k�̔N�x�ւ��ŁA��N�̏W�v������Ƃ������A �X�J���V�b�v�̎q�ǂ��������V�N�x���}����̂����̎����B �x���҂̕��X�ɂ́A�R���ɃX�i�b�v�ʐ^�Ǝq�ǂ��̎莆�������肵 �T���ɐ��ѕ\�A�V���Ƀv���t�B�[���������肵�Ă���B ��N�͑����̒]�т��o���̂ŁA�O��I�ɋƖ��������� ���N�́A���m���[�������Ή��̐���~�����̂ŁA�����S���������B �X�i�b�v�ʐ^���B��ɍs�������ł���ς����A ���̏�ŎR�̎q�ǂ������̎ʐ^���B��A������m�F �Ȃ��ɂ́A�T�g�E�L�r�J���Ɏ�肾���ꂽ�������A�X�g�b�v�����q�Ȃǂ����āA ���ׂ̏Ďx���҂ɂ��B����̎q�̎x�������肢������E�E�E �V���ȃX�J���V�b�v�◢�e�̎q�Ƃ����̒�����I���B ���̍��Ԃ�D���āA�^���x����̂��߂̏W���ł̃~�[�e�B���O���s���A �ۈ珊���݂��ɍs���B�Ƃɂ����Z�����A�T�C�g�X�V���܂܂Ȃ�Ȃ��قǁE�E�E �ۈ珊���݂��A�\�Z�����̂܂܃h���Ƒ��ɂ킽���悤�Ȃ�����Ȃ����ł� �ǂ��ɂǂ��g��ꂽ���킩��Ȃ��̂ŁA ����Ԃ����n���������āA���l�ƍ��ӂɂȂ葺�̌�����m�F���B �c�r�v�c�̍s���@�ւƘA�g�������A�ӔC�̏��݂��͂����肳������Ō��݂�����B ���ނ̍w�����܂���������ɂ���ƁA�Ƃ�ł��Ȃ��g������A �U�̎��������܂�����̂� ���݂́A�o���Ɖ�v�A�����ăX�^�b�t�̂Ȃ��̑I�ꂽ�����̎҂����� �����������悤�ȑ̐��ɂ��Ă���B �k�R�^�o�g��C�X����������Ȃǂ̂m�f�n�������������x�����ꂵ�Ă���Ƃ���ł� �����ɊC�O�x�����炨�������܂��Ƃ邩�̃e�N�j�b�N���i��ł��Ĉ�ؓ�ł͂Ȃ��B |

|

|

|

|

|

�܂��́A���n�����B�ƒn�̂Ȃ��ł��A�ł��n���x�̍����ꏊ��I�Ԃ̂� ���n���������ł���ς��B�S�v�c�Ԃœ��B�ł���ꏊ�Ȃ�܂��ǂ����A���ɂ͉����Ԃ������A�R�̏W���ɓ�������B ����̏ꏊ�́A�c�r�v�c����̈˗������邪�A�s������̈˗��ł��A���́A�L���Ȕ����{�g�D�̊������_�B �����{�g�D�̊������_�Ȃ̂ɁA�Ȃ��s�����H�ƕs�v�c�Ɏv���邩������Ȃ����A �Z��ł���킩��̂����A�����ł͐���������Ȃ��̂ŁA������������炵�Ă��������B |

||

����̊J�����̒��O�ɁA �k����c�̕�����A �K��\����~�߂̘A�����������B �L�_�p�����̊č��Ɏ��Ă���Ă��� �l�h�k�e�̔��e�����ɂ������R�}���_�[�� �E�������邽�߂� |

|

|

| �l�h�e�k�̐�m�������A�m�o�`�Ƌ��� �č����P���B �R�}���_�[�̉���ɂ͎��s������ �s�����܂ߐ��������S�����B �R�}���_�[�̓}�j���Ɉڑ����ꂽ���A �x�삪�قƂ�ǂ��Ȃ������� ��ȓ_�������A�͂����Ĕ����{���͂� �d�Ƃ��ۂ��́A���n�ł��^�₪�o�Ă���B �~���_�i�I�̏��A���͊y�ς��Ă��Ȃ��B �l�h�k�e�Ɛ��{�R�Ƃ̍ŏI�푈���N���� �m�o�`���܂߂āA�~���_�i�I�� ���Ɏd���ďグ�悤�Ƃ��铮��������H �t�B���s�����{�����E�̐�i���� �~���_�i�I�ɐM�����Ȃ��قǂ̗\�Z�� ������ŁA��܂��Ă���B ���ۂm�f�n�����Ƃ��Ƃ� �R�^�o�g�ɏW�����Ă���B �퓬���N����Ƃ����Ȃ�A ���N���痈�N�ɂ����Ă��낤�B ���ĂȂ���K�͂ȓ��H������������ ���N�̒n���I�����߂ǂɖu���H ���ے��Ď��c��t�m�g�b�q�̊F���� ����낵�����肢���܂��B ���ăs�L�b�g�̑����� ���������t���Y����Ȃ��B |

|

|

| �퓬�̋N����\�� �P�C���H����C��������� �Q�C���ۂm�f�n�⍑�ۋ@�ւ� �@�@���E����W������ �R�C�p�ɂɔ��e������U�������� �@�@�N������� |

|

|

| ���L���b�͂��Ă����� �������́A�X���� �ړI�Ƃ���W���̋߂��ɂ��ǂ蒅�����B �E�́A�A�o�J�B�A�o�J�Ƃ̓}�j�����̂��ƁB �����ƍ͔|����Ă���B ���̒n��̃o�S�{���́A �悭�}�j�����Y���A ���������Ŏ蓧���ł����Ă���B �}�j�����́A��O�Ƀ_�o�I�� ���n�l�������]�����Ă����Y�Ƃ��B �}�L�����̃o�S�{���̂Ȃ��ɂ́A ���n�l�A�܂莩���̐�c�� ���{�l�������l�������B |

||

�Ă̒�A�v�����ʂ� ���̑��̐l�X�̉��l���� �c����\�c���͓��{�l�������� ����Ă��ꂽ�B  |

|

|

|

����ȎR���� �悭���܂��A�l���Z��ł�����̂� ���A���{�l�ł��邱�Ƃ� �B���Đ����Ă����l�X�̖���H |

|

| ���̎q�ǂ������� �l�X�̐����� �ۈ珊���݂����肷��O�� ���O�ɑ��̒���������B �ǂݕ����������s���� ���̎q�ǂ������̏��c�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

�������̊��������āA������{�̕�������ꂽ�B �u���̑傫���̕ۈ珊��������A�R�O���~�ȉ��ŁA���݉\���Ǝv�����̂ł��� ���܁A�悤�₭�킩��܂����B ���ꂾ������Ԃ����O���������āA�ǂݕ����������� ���Ƃ̃R�~���j�P�[�V������}������Ō��݂���B ���ɂ́A���ނ��^�яグ��̂ɁA�吨�̐l�X��n���o��B �S�v�c�ŎR���𐔎��ԍs�����̃K�\�����ゾ���ł��n���ɂȂ�Ȃ��̂ɁE�E�E �l����������ł͂Ȃ��ł��傤�B ���͂Ă�����A��t�̂��������n�̑��Ƀ{���Ƃ����āA ��͂܂����邾�����Ǝv���Ă����̂�����ǁA ���ލw�����犮���܂ŁA�l�b�k�̃X�^�b�t���S���ӔC�������čs������B ���₠�A�����܂����B�v |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���ނ̍w�������n�ɂ܂�����A �Z�����g�̎O���̈�́A�L�͎҂� ���ɓ��邵�A�������̌��ݔ�� �U���̎����Ō��ݔ�� �����Ƃ����ԂɂR�O���~���邾�낤�B �P�O�N�Ԍ��n�ɏZ��� ���n�̏K����l�q�� ���s������Ԃ��Ȃ��痝�����Ă����� ���掟��ɁA�ŗǂ̎{�����@�� �҂ݏo����Ă�����̂��B |

||

|

|

�����g�́A�l�������M���� �l�ɂ܂����ĕ������s���Ƃ��� ���܁[�[�����i�Ȃ̂��� �Ȃ̃G�[�v���������� ���̓_�A���ɂ������肵�Ă���B ��@�ɂȂ�ƁA�w�Z���X�g�b�v���� �l�b�k�𗧂Ē����̂��ޏ��ŁA ���т��ъw�Z���~���� �V�N�Ԃ����č��Z�𑲋� ���A��w�̋���w�����w�Ȃ��� ��������N�x�w�� �P�O���N�Ɍ������o���̐��� ���グ�Ă��ꂽ |

�l�b�k�����ނ��w�� ���ލw�������ׂĂl�b�k�ōs���A�����ȗ̎��������B |

||

|

�ǂ�|�ō��B ����̕ۈ珊�̕Ǎ��́A�ނɂ܂������B ���Z���Ŋw�Ƃ̓X�g�b�v���āA�ƋƂ���`���Ă���N�B �قƂ�ǐE�l�Ƃ�����Z�p�ƋC���������Ă���D�N���B |

|

|

������́A�����ƃZ�����g�Ńu���b�N������Ă��錻�� ��̒|�̎d���ׂ̗� �N�̕��e����Ƃ����Ă���B |

|

|

|

|

�Z�����g��u���b�N�̍w������B�����ł����ׂẲ��i�ƌ����`�F�b�N���A�̎������m�F���� |

||

|

|

|

���ލw���\�̃`�F�b�N�ƘJ���҂̋��^�x�������l�b�k�Œ��ڍs�� |

||

| ���ނ�͂��鍢�� �W�߂����ނ����n�ɓ͂���̂������ł͂Ȃ� ���ɂ͎v��ʍ���P�� �_���v�J�[�́A�h���C�o�[�t���Ŏs�s�����݂��Ă��ꂽ �K�\������́A�l�b�k�����S����B �����A���̃_���v�J�[���E�E�E |

|

|

|

����ʂƂ���ŃX�^�b�N�����I |

|

|

||

|

|

�l�b�k�̂S�v�c ���Y�̃i�o���ň����Ă݂��̂��� �������������Ǝv������ ���d�ɂ��܂��������ꂪ �v�b�c�[�|�|�|�|�|���I ����ł͖������B �R�̒����ł� �W���̐l�X�� ���ނ�S���グ�邽�߂� �W�܂��Ă���Ƃ����A���͓��邵�B �}���厑�ނ��i�o���ɐςݑւ��� �������邱�ƂɂȂ����B �_���v�J�[�̕��� �^�]�肪�s���ɘA���B �s�̃p���[�V���x���� �~���ɗ��邱�ƂɌ��肵���B |

|

||

|

�悤�₭�̏�ɓ͂��� ���ނ��Ԃ���~�낵 ���x�́A�l�͂Ɣn�� �^�яグ��B �W���́A�������� �k���ŕ����Ă��Q���Ԃ͂�����B ���̂悤�Ȃ��Ƃ��A���ɂ����N����̂� �����ł������[�����Ƃ����A �����N�����Ă������������Ȃ��Ȃ����B �_�l�͕K���A���悢������p�ӂ��Ă���B �I���悯��Α��Ă悵�I |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�l�Ԃ�������S�v�c�Ԃ�����Ȃ��Ƃ�����A�_��������S�v�c�i�n�j�́A���̋���Ȃ������Ă����B �u�l�Ԃ��āA�債�����ƂȂ��Ȃ��E�E�E�v |

||

���悢�挚�݂��n�܂��� |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���������̑��ɁA �O��̕ۈ珊���o����̂� �q�ǂ����������l�����т��B |

||

|

|

|

|

|

|

���悢��O��̊J���� |

||

|

|

|

|

|

|

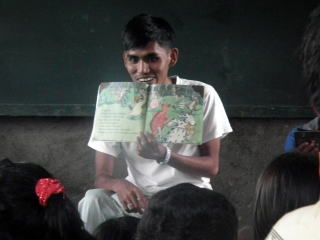

| �J�����ɂ́A�ǂݕ�����������̂� �l�b�k�̎q�ǂ��������Q������B �F���̓����y���݂ɂ��Ă���B �ނ���������ĉו����^�ԁB �E�̎ʐ^�ʼn^��ł���̂� �̊ۏĂ��B �l�b�k�Ŋ��đ��l�ƐH�ׂ�B |

|

|

|

�n�������ł́A �̊ۏĂ��͖ő��ɐH�ׂ��Ȃ��B �Ă����܂�H�ׂ��Ȃ��̂� �l�b�k�Ŋ�t����B ���̑���A���œ��Y�̐H���� �����o�ŏ������Ă���Ă���͂� �Ȃ�ƌ����Ă����Y�� �P�C�J�G���̒|���ύ��� �Q�C�J�T�o�C���̏����� �R�C�R���̏����� �R�C�n�{�̊ۏĂ� |

|

|

||

|

|

����́A���{����E���� ���q�吶�������Q���B �F�A���N��w�𑲋Ƃ���B ���łɏA�E������܂��Ă���̂��� �u���ꂩ������N ��Ɏ��Ԃ������ė��܂��B ���[�[�[�������I�v |

|

|

|

| ���̒��̈�l�A��엝������́A �C�m�ے��ɐi�������܂��Ă���B �ޏ��̑��_�́A �~���_�i�I�ɂ�����ۈ�̌��͂��B |

||

���N�C�m�ɂ͂������� �~���_�i�I�q�ǂ��}���قɑ؍݂��Ȃ��� ����Ɍ�����[�߂�\��B MCL�W���p���̃{�[�h�����o�[�� �����Ă����������B ���̖���� �l�b�k�̃X�^�b�t�Ƃ��Ċ������n�߂�B �����������삳������B |

|

|

|

||

���悢��J�������n�܂��� |

||

|

�}�����s�[�j���� �ŏ��͉_�̒������� ��������A�|�R�ɓo�R�ł��� |

|

|

|

|

|

�q�ǂ������� �n�{���Ă��Ă��ꂽ |

|

�k�쐶�U������c�����傤 �k����c�́A�Ԃ̃��C�g�������� ���삵�Ă���X�^�����[�d�C�̍��c http://www.kitanozaidan.or.jp/ ��w�̃X�J���V�b�v�̎q������ �P�Q���x�����Ă��������Ă��� |

|

|

|

|

|

�J�����ł́A���{���J�b�g�Ɠ����� �T�C�������d�v�ȈӖ��������Ă��� �T�C���ɂ́A�����A�ۈ珊�̐搶 �l�b�k�̑�\�A�f�B���N�^�[�Ȃǂ��T�C���B ��{�I�ɂ́A�l�b�k���瑺�� �����ɕۈ珊�����n�� ���ŐӔC�������ĊǗ����邱�ƁB �y�n�́A�l�̂��̂ł� �f�b�h�I�u�h�l�[�V�����ŏ��n���邱�� �ۈ珊�̐搶�̋��^��ۏ��邱�ƁB �搶�́A�ӔC�������� �q�ǂ������̖ʓ|�����邱�ƁB ��������������������Ă���B |

|

|

| �J�����̂��Ƃ� �ǂݕ������� |

|

|

|

|

|

|

|

|

����̓ǂݕ������ɂ́A���{�̎�҂������Q�������B �p��œǂݕ����������āA�G�[�v�����������Ȃ��猻�n��Ō��B �ꏏ�ɗx������̂�����B �ۈ牀�̌��������݂��邱�Ƃ����������� ���l�����Ƃ̌𗬂��J�n���邱�Ƃ��A�n�����Ƒ��ɂƂ��ďd�v�ƍl���Ă���B ���̍����ɂȂ�̂��A���̓ǂݕ������B ����ɁA������A��w�i�w�ƍ��Z�̃X�J���V�b�v�̎q���̗p�B �ނ炪�A�R���^�N�g�p�[�\���ƂȂ��Ă����B �����āA�����̏��w�Z�̎q�ǂ������𗢐e�Ƃ��č̗p���A �ނ�̐�����ʂ��āA���Ƃ̊W���[�܂��Ă����B �a�C�̎q������ꍇ�́A��Â��A���n�Ƃl�b�k�����ԑ傫�ȗ͂ƂȂ�B |

|

|

|

|

|

�����čŌ�́A�݂�ȂŐH���B �n�������Ȃ̂ŁA�Ă�����킯�ł��Ȃ��B �����������̊ۏĂ��ő�ςȂ��������B �����ŁA���ł́A���i�H�ׂĂ���B �J�T�o�C���Ɨ�����p�ӂ��Ă��炢�B �������̃J�G�����ςĂ��炤�B �E�̒|�ɓ����Ă���̂��J�G�� �|���ύ��݂ŁA�ق̂��ɒ|�̍��������B ���̉��ɂ���̂��A�̊ۏĂ��B ���j���ɂ́A�K�g�̈�i�����A ���n�ł͖����Ȃ̂łl�b�k�ŏ��������B �������Ďq�ǂ��������܂߂� �H�������Ċ��������j������B �k����c�̕��A������ �K�₳��Ă��������B |

|

|

�k����c�̂�����̕ۈ珊�̊J���� |

||

�k����c�̖K��ɍ��킹�� �Q�J���̕ۈ珊���Ɍ��݂����B ������́A�p���\���W���B �}�L�����n��̃o�S�{���̑��B |

|

|

| �}�L�����̂c�r�v�c�̈˗������A �}�����s�[�j�قǎR���ɂ���킯�ł͂Ȃ��B �������A�ۈ珊�̌������Ȃ� ���̂悤�ȁA�x�e���ŕۈ�����Ă���B  �J�����̓��A ���̎�҂����V�̖ɓo�� ���V�̃W���[�X�Ǝ��� �ӂ�܂��Ă��ꂽ�B ���̂ǂ�l�܂�̏W���̗��� �R�������Ă���B ���̕ۈ珊�� �R�̕��������Z�����ʂ��Ă���B |

|

|

������ł����� �ꂳ��ƉƂւ��ǂ鏭���B �ƂŒ��ւ������� �J�����ɎQ�����Ă��ꂽ�B ������̎q�������� �e�̋�J�����Ă��邾���ł͂Ȃ� �ϋɓI�ɁA�ꂳ��╃����� ��`�����菕�����肷��B �w�Z�ɍs���������R���قƂ�ǂ� �e���������� �Ƒ����������� |

|

|

|

|

|

�����J�����̈��A�������B �����ς�q�������Ɍ�����B |

|

|

���V�̗тɈ͂܂ꂽ�ۈ珊�B ���ꂳ������Q������ �ƂĂ����ł����������B |

|

|

|

|

|

|

�P��̃T�C�����T�B �l�b�k���瑺�ւ� �ۈ珊�̏��n�B �y�n�̏��L���̕����A ���ł̈ێ��̐ӔC�B �ۈ珊�̐搶�̋��^ ���������K�肪������Ă���B |

|

�Ō�Ƀ{�[�h���ł��t������B ���̃{�[�h�̐���� ���Ə��w���ŎԂ��� ���̓X�^�b�t�̃W���C���`���Ă��� |

|

|

| ���̎ʐ^�A ���Ɏʂ��Ă���̂��W���C�B �����`���Ŏ�����܂���̏�Q�� ���邯��ǂ��A���邭�A �l�b�k�ō��Z�Ƒ�w�𑲋ƌ� �X�^�b�t�Ƃ��Ċ��Ă���B  |

|

|

�J�����̌�̓ǂݕ����� |

||

�J�����̌�̓ǂݕ����� �q�������ɂƂ��Ă� ����������̕����y���݂��B |

�������Ċy���݂Ȃ��� �q�������̏Ί������Ƃ� �ۈ珊�����݂������Ƃ̊�т� ���݂��݂Ɗ������Ă���B �k����c���肪�Ƃ��I |

|

|

|

|

����̊J�����͕������������� ���w���̎q���������Q���ł����� �X�^�b�t�����œǂݕ������B �傫�ȃJ�u�̃h���}���ނ炪�����B |

|

|

�ǂݕ������̌�� �G�{����� �G�{�����邱�Ƃ��d�v�B �܂������ǂ߂Ȃ��N��������� ���������̌����A�������ւ� �D��S�Ɏ��R�ɔ��W���Ă����B |

���������q������ ���܂��܂Ȗ{��ǂ� �Љ�̖����ɋ^������� ����n���Ȃǂ̖��� ���g��ł����Ăق����Ǝv���B |

|

|

|

|

|

��ؔ���� �ޏ������� ���C�ł� |

|

|

|

|

��������́A�ł����܂���ĎE���ꂽ�B�����́A�n�傪�ނ��ǂ��o��������������B �y�n���Ȃ��A �쉈���̌X�Βn�ɂ��낤���ĉƂ����āA��e�͔N�V�����c����ƁA�V�l�̎q�������ƕ�炵�Ă����B �q������������Đ������Ă���B��́AMCL�ɖ��ɂ������̎ʐ^�B �R�l��MCL�̏��w���ɍ̗p�������A�^�̒����́A���N�Ƃɂ��ǂ��āA��e�������Ė�ؔ���ɂ��ǂ����B |

||

|

�Ƃɖ߂��Ė�ؔ���𑱂��āA�Ƒ��������Ă��钷���B �w�Z�͒�~�������A�{�l�̊�]�H������̂Ŏd�����Ȃ��B �������A��������Ė��ɂ���̂� MCL�łقƂ�ǔ����Ă����Ă���B �w�Z�ɍs���������S�Ăł͂Ȃ��� ���������q�͂��������q�� �����������Ă������Ǝv���B |

|

���̎q����x�A�������AMCL�ɖ߂邱�Ƃ� |

||

|

|

|

|

���̎q���A���N����Ƃɖ߂邱�Ƃɂ������A �����ƁA�w�Z���~���Ă��܂��Ă����B �{�l�́AMCL�ɏZ��Ŋw�Z�ɒʂ������B �������A��e����A��̎q�͎q���̖ʓ|�� ���̔ޏ����A��ؔ��������悤�Ɍ���ꂽ�悤���B �ׂɂ���̂́A��B �����A��e�Ƒ��k���āAMCL�ɖ߂�邱�ƂɂȂ����B �ł��A��N����������x�J��Ԃ����ƂɁB |

|

��̒l�i���p�b�p�Ɠ����Ă����B �����āA�����Ƃ����Ԃɍ��v����B |

�������A��N�𗎑悵�Ă��A���N�ɂ͐��їD�G�ŕ\�����ꂽ�q������ �~���_�i�I�q�ǂ��}���ق̃X�J���V�b�v�́A �D�����ɏo���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA����Ƃ��낾�B �D�������x�����������́A���̎|�A���`�����������B �D�����ŁA�����ƒ�̎q��T���܂��B |

|

������A�a����������A�閾���O�ɊF�ʼn̂��� |

||

�閾���O�ɁA���̎q�̐Q�Ă��镔���̑O�ɂ��܂�A�a�����̉̂��������B �n���i�ƌĂ�Ă���K�����B�S���ɋN���ĉ̂����A���́A���Ȃ������Ƃ��Ȃ��B |

||

|

�̂��n�߂�Ƃ��A�O�ɂ͐����܂������Ă��邪�A �̂��I������Ƃ��ɁA�邪���X�Ɩ����Ă���B �ŏ��́A�����ĉ����Ȃ̂����A�閾���� �̂��Ă�����q���̏Ί���݂�ƁA�S�����X�Ƃ����Ă���B |

|

|

|

|

�q�ǂ��̎����ɂ́A�V�т���� |

||

|

|

|

|

|

|

| �q�ǂ�������v���o���ƁA�����w�Z�̕��͂��Ă����āA�{���ɂ悭�V�B �ْ��w�̘b�ƐS�̎����x�ł��J��Ԃ����������A�����ɉ�������Ȃ̂͗V�т��Ǝv���B �R���s���[�^�[���܂߂āA�Q�[���́A�V�тł͂Ȃ��B�V�т͎��R�Ȕ��z����n�܂�B |

||

�^���x���̂��߂̏ڍׂȒ��������� |

||||

�^������ً̋}�x�������܂ōs���Ă������A����́A�^���Ŕj�ꂽ�����𗧂Ē������߂� �����I�Ȑ����x�����A�����I�Ȏ��_����s�����Ƃɂ����B �������Ē����x�����Ȃ��ƁA��Ў҂̎����I�Ȓ蒅���s�\�ɂȂ���肩�A ���������x����҂��Ă���悤�Ȏg�I�ȏ�ԂɂȂ肩�˂Ȃ����炾�B |

||||

|

|

|||

| ���������Ε��������� �^���̗\�����J��Ԃ��P���Ă��� �������A�Ƃ肠�������͈�������Ԃ� |

||||

|

|

|||

| ���̍L��Ȏ����̒��ɁA���Ƒ����� �l�X���A���Ƃƈ��g�E�����R�V�� �A���Đ������Ă��邩������� �������B���Ȃ��B�E |

||||

|

|

|||

| �ƁX���j��Ă��A �ޓ��́A�y�n�𗣂�悤�Ƃ͂��� ���ɂ͉������ɓ����A ���ɂ��������ɐ����Ă����B |

||||

|

|

|

||

| ���̒n�́A�^���Ɛ퓬����������� �����قǔ_�ƂƋ��Ǝ����ɖ����Ă���B �����m���Ă��鎼���̐l�X�́A �����Ă��������낤�Ƃ��Ȃ����낤�B �܂��A��Z�����Ƃ��قȂ��� �C�X�������k�Ɠ��� �����z�R���ƃv���C�h �������ӎ����������� |

|

|||

|

|

|

||

|

|

|

||

����̎x���́A�r�j�[���V�[�g�U�O�O���A�務�ԂW���A���M�S�ԁA�A�юx���S���̖̕c�U�O�O�O�O�{�̑� �������A���O�A�T���������q�s���邽�߂̑�^�Ə��^�̏捇�D���x�����Ă��������܂����B ���̏M�́A����A�~���_�i�I�q�ǂ��}���ق̃��O�A�T�������n��ɂ�����ۈ珊���� �ǂݕ������A�ً}�x���ɖ𗧂Ă�Ɠ����ɁA ���^�M���������̊w�Z�̏��w���Ɋw�p�i����͂������Ê��҂��~�ς����肵�܂��B �܂��A���̏M�́A�l�b�k�����ł͂Ȃ��A�s�L�b�g�̎s�̂c�r�v�c�i�����ǁj��[���h�t�[�h�� �H���x���Ȃǂɂ��g�p����\��ł��B �h�l�s�i���ے��Ď��c�j��t�m�g�b�q�ł����g�p�Ȃ��肽������A���������B ����̎x���́A�R������U���ɂ����Ē����ɍs���Ă����܂� �����o�߂��T�C�g�ɂĂ��������܂��B |

||||

��Q���ڍׂɌ��꒲�� |

||||

|

|

|

||

| ���̒n�́A�Ζ��ƓV�R�K�X�̎������L�x�� ���ۓI�ɂ����ڂ���Ă���B ��ʂ̔����o�������Ă��� �R�O�N�ɂ��킽��퓬���A �����{�������s���Ă��� �����n��̏Z���̔r���� �W������̂ł͂� ���n�̐l�X�͌����B ���ɂ́A�ǂ��킩��Ȃ��� �l�b�k�́A�����ɂ͊֗^���Ȃ� �q�ǂ������̂��߂̑g�D�����A �ƁX�𗬂��S�C���̌����� �㗬�̃_���̊J�ƊW���Ă���� �����Ă��āA���{���{�����݂����_���� �������Ă���͍̂��R�ł��邱�Ƃ��� �l�X�͋^���̖ڂ����������Ă��鎖�������B |

|

|||

|

|

|

||

|

|

|||

�s�L�b�g�s�̂c�r�v�c�i�����ǁj�ƘA�g���� �l�b�k�ł́A�����̂��߂̋��ԂƏ��M�� �������Ē����x���̂��߂Ɏ��s���邱�ƂɌ��߂� |

||||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|||

�����̂悤�ɁA�����̏Z���̐�����Ղ͋��Ƃ��B �^���̓S�C���̂��߂ɁA���Ԃ��j�ꂽ�� �����ꂽ�l�X�������B ����̋��Ԃ́A���Ȃ�傫�ȕ��� �W���P�ʂŁA���M�ƂƂ��ɓn�����Ƃɂ����B |

||||

|

|

|

||

�x��,�����������s�L�b�g�̂c�r�v�c�ŏ����⍲�����Ă���\�[�V�������[�J�[�̃O���C�X����̒�Ă� �P�Ȃ�ꎞ�I�ȕ��I�x���ł͂Ȃ��A������Ղ𗧂Ē����A���������邱�Ƃɂ���� �Z���������̗͂Ƃ��C�ōČ�����^�C�v�̎x��������͍̗p�����B ���ꂪ�A�傫�ȋ��Ԃ̎x���ŁA��̑��̂W�̏W���ɋ��Ԃ�n�� �g�D����Ă��Ă��鏗���O���[�v���S�̂��Ǘ����邱�ƂŎ��v���グ ����Ō����ɕ��z���Ă������@���̂��Ă���B �O���C�X����́A�l�b�k�̃{�[�h�����o�[�ł�����B(���̎ʐ^�A�E�j |

||||

�x���Ɋւ��ẮA�T�d�ɒn���̈ӌ��� �����I�Ȏ���ɗ����Čv����l�߂� |

||||

|

����̍^���x���́A�����I�ɁA�O�̕����ɕ������Ă���B �P�C���ԂƏ��M�̎x�� �Q�C�r�j�[���V�[�g�̎x�� �R�C�㗬�̃S���̐A�т̎x�� �r�j�[���V�[�g�́A�����n�т̐��c���S�̑��ɁA�T�O�O���x������B ������́A�J�R��Ɠ����ɁA����̎��͎��n�����Ă����������邽�߂ɗL�v �S���̗Ηт́A�A���J���̃}�m�{�n��ɍs���B �A�тɂ���č^����h���Ɠ����ɁA�������Ȃ��y�n������������� �}�m�{���Ɏ��v�������炷�A�����ی�x���ɂ��Ȃ�B |

|||

|

|

|

||

���������x�������邾���ł͂Ȃ� ��Â�X�J���V�b�v�A�ǂݕ�������ʂ��� ���Ƃ̒����I�ȗF��W������Ă��� |

||||

|

|

|||

| ����������`�̎q�������̂����̒n��̓��� ���傤�ǁA�Q�O�O�O�N�A�Q�O�O�R�N���ɐ��܂ꂽ�q�ɑ��� �A�����J�ƃt�B���s���R�̍������K�� �e�����X�g�|�����ŋ܂ōs��ꂽ�����B ���́A�E�������^���Ă���̂��� ���̎q�����̎�p�⏫�����l���� �X�J���V�b�v�����肵���B ���̂悤�ȂƂ��납��l�b�k�Ƃ̐S�̊W�����܂�Ă���B |

||||

�l�b�k�́A���̎����A�䂢�����̒n��ɂ܂œ��荞��Ŋ������Ă����m�f�n�Ƃ��āA���n�ł��m���Ă���B ���̎��̈�l���A���̃A��������� |

||||

�A�������������w���� |

||

|

�Q�O�O�R�N�A�l�b�k���o����������̍� �Ԃ�������A���������̖j�̎�p�������B ���́A�������萬�����ď��w���ɂȂ����B �`�q�l�l�̍ł��댯�Ȓn��� �����́A�R���̌�����������A�l�b�k������ʂ��Ă��ꂽ�B ���v���Ă��ǂ�����ȂƂ���܂ōs���������Ǝv���B |

|

�Q�O�O�R�N�̐퓬���̃A��������� |

||

|

|

|

| Amera Zailon(7month) �C�X�������k |

���܂����ᎂ��}���Ɋg��B �b�s�X�L�����̌��ʐ[���A���������Ă���A ���̂܂܂ł͎��S�B �_�o�I�̕a�@�ő��}�Ɏ�p������B �_�o�I�h�N�g���a�@�B �K���̋^��������Ƃ������ŁA ��t�c���T�d�Ƀ`�F�b�N�A ��̔]�ɋ߂��Ƃ���ł���̂ŁA ��p����������̂ł��������I���B |

|

�����Ă����Ăт�����B�C�X�����n��̂����Ƃ�����n�ő����̐l���S���Ȃ����ꏊ�B �������d�ȊĎ��̐����Ђ���Ă��āA����ɍs���~�܂�̉Ɖ�����傫�Ȑ�����M�œn�����Ƃ���ł����B |

||

�ۈ珊���݂̒��� |

||

|

���݁A�ۈ珊���݂̏ꏊ�̒������s���Ă��܂��B �T���̔N�x�ւ��܂łɁA�O�N�x���̕ۈ珊�𒀎��������Ă����܂��B ���{�m�q�E�O������E���r���i�@���̎q�c�t���E���{�R�����@�����S�̉� �{��@����E�O�c�@�ʎ}�i�O���E�e�q�j�E�O�c�@�ߌ�(�O���E�e�q�j�E���s�Ő����Z �i���j�k�쐶�U����U�����E�쑺�@�T�q |

|

|

|

|

|

�ꌬ�̕ۈ珊�����Ă�̂��e�Ղł͂Ȃ��B �Ԃ̏����ꂪ���₷���ꏊ�ŁA�ۈ珊���݂�]�ޑ������� ���Ă悤�ɂ���ẮA�o����������X�ƌ��Ă���̂��� �l�b�k�́A�X�J���V�b�v���l�ɁA�ۈ珊���ɕn�ōł��Ӌ��ɂ��� ���̂Ă��Ă���悤�ȑ���T�d�ɑI��Ō�������B �S�v�c�ŎR���������Ԃ������đ���A �������炳��ɓk����n�A���ɂ͏M�ōs���ꏊ�������B ���ނ̉^�����e�Ղł͂Ȃ��B�J��Ԃ����Ƃ̒����������Ȃ����߂� ���x���ԂŒʂ��A�K�\��������n���ɂȂ�Ȃ��B �ۈ珊���݂��n��ɂ���Ă͖��������B |

|

|

|

|

|

|

���̂悤�Ȓn�悩��A�ۈ珊�����݂��� �����ł͂Ȃ��A���w�����̗p���A �������瑺�Ƃ̒������t���������n�܂�B �ƒ����̌��ʁA���̂Ă�� ����ł��撣���Đe�ʂ̉Ƃœ����� ���w�Z�𑲋Ƃ��� ���т��ǂ����A���w������ |

�w������I����� |

||

|

|

|

|

�w������ł́A���܂��܂ȏ���肪�b��������B �~���_�i�I�q�ǂ��}���ق̍��Z���Ƒ�w���̑S���w�����W�܂�B �w�Z�ł̏��o��̎x��������A�S�g��̖��܂ŁB ������A�e�����Ȃ�������A�ی�҂����Ȃ��q�����邵 �e�����Ă��A�O�H�낭�ɐH�ׂ��Ȃ��ƒ�̏ꍇ�� ��w���̑��q�►�ɁA�H��̎x������o���Ȃ��킯�ŁE�E�E �����������ɃX�^�b�t���A�Ƃ��ɍl������o���Ă����B |

|

|

|

|

����̌��c�ŁA��w���⍂�Z���ʼn��h�����Ő������Ă���q�����ɁA�Ă̎x�������邱�Ƃ����肵���B ������A�ɕn�ߒ��ŁA�e���x���ł��Ȃ�������A�ǎ��������肷�邩��A�H���� ����ƁA������u���ɂ��邱�ƂɌ��肵���B �ȉ��́A�\��B�����Ղ����˂āA����̍ŏI���j���ɍs���Ă���B�F����A�ǂ����Q�����ĉ������B �P���E���X�����f�[�@ �R���E�V���|�W�E���@�@�T���E���a�̋F��@�@�V���E�}�m�{�f�[�@�@�X���E�r�T���f�[�@�P�P���E�w������ �~���_�i�I�q�ǂ��}���ق̃X�J���V�b�v�E���e���w���x�Ɋւ��ẮA�ȉ����N���b�N http://www.edit.ne.jp/~mindanao/sukarasatooya.htm �l�b�k�̃X�J���V�b�v�́A�w�������Ɏ��Ɨ������ł͂Ȃ��A���o��₨���������킽�� �ŋɕn�̎q��ǎ��ł��A��w�܂ōs����悤�ɂ��Ă��܂��B �܂��A���a����A�����̕����������ȂǁA�w�Z����ł͑̌��ł��Ȃ������Ղ�Ǝ��ɍs���Ă��܂��B �܂��A�w�������́A�n��̓ǂݕ������⎞�ɂ͐퓬���̋~�ώx���Ȃǂ�����s���Ă��܂� |

||

�v�����M�͉����̃C�X�������k�̎q�����ɂ� �w�p�i��͂��A���`�F�b�N |

|||||

|

�C�X�����n��́A �~���_�i�I�̕�Ȃ��� �v�����M�쉈���ɍL�����Ă��� �푈�ƍ^�������Ȃ���� �n�����삦�ĖL���ȏꏊ �^�����ƂȂ��Ă��� �q�����Əo� �a�C���������Ƃ��납�� �ޓ��Ƃ̂��t���������n�܂����B �ً}�x���̌�� ���������n���Ȍ𗬂𑱂��Ă����̂� �~���_�i�I�q�ǂ��}���ق̓��� �������āA�l�X�̐S�̂Ȃ��肪���܂�Ă��� |

||||

|

|||||

�m�[�g����A���M��{�������Ȃ��� �w�Z����߂čs���q������ |

|||||

|

|||||

�e�̂��Ȃ��q ����ƒ�̎q�������ɒ��� |

|||||

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

�w�p�i��͂�����A���Ɨ��̎x���������ʐ^���B�����肷��ߒ��� �K���A���n�ɐe�������A�܂�����ƒ�ŋ�J���Ă���q���������Ȃ��� �搶�⑺���ɕ����A�n��̌����c������Ɠ����ɁA�����̏��w�����Ƃ��Ă����B |

|||||

�Q�O�O�W�N�̐퓬�Œm�荇���� �A���o�����ɁA�����l�̉�ŐH�����x�����Ă��� |

||||||||

�A���o�����͂ǂ����Ă���H ���C���ȁH ���傤�ǂ��������ɕ������ ���Q����ڊo�߂��Ƃ��낾���� |

|

�A���o�����́A�P�S�ɂȂ��� �ڂ͌����Ȃ����A �������̐����������� �D�����Ί炪�Ԃ��Ă��� �Q�O�O�W�N�̐퓬�����ɓ�L�����v�Ŕ��� ���̌�A�s���J�g���b�N����Ƃl�̉ �~���N��Ă��x�� ������������I�ɍ����͂��Ă��� |

||||||

|

|

|||||||

|

||||||||

�ʂ̏��w�Z�ł� �������������ɍĉ� |

||||||||

|

�����Q�O�O�W�N ��L�����v�� ���ɑ�₯�ǂ������� �ً}�ɕa�@�ɉ^�ю��� ���̌���ɕn�� �Z����]�X�Ƃ���Ȃ� �ޏ���T���o���ď��w���ɁI �������̊�������Ƃ��� ���тł����Ă����I |

|

|||||||||||||||

�ȉ��́A�o��������Ǝ��Ì�̎ʐ^ |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

���������A�q�ǂ������Ƃ̏o������邩��A ���̎d���͎��߂��Ȃ��I |

|||||||||||||||||

���i�R�����̉��h�����̎q������ ���C������ |

|||||

|

�����Ȃ���A�Y��őf���炵�� �W�]���J����A���J�� �V�R�L�O���� �t�B���s���C�[�O�����}���Ă��ꂽ |

||||

|

|||||

�͖�D�q����Ƌ��s�Ő����Z�����ĉ��������A���h���� |

�V�������w���������A���w���ɍ̗p�������� |

||||

|

|

|

|||

���܂ł̏��w�����������C�������B�����̂U�N�����A���ꂩ�獂�Z�ɐi�w����B �l�b�k�ɏZ�݂Ȃ���ʂ��q���o�Ă��邾�낤�B����������]���C���^�r���[���鎞�����B |

|||||

|

|||||

|

�x���҂ɊG�莆��`���q�ǂ����� |

||||

|

���Ŏq�ǂ�������Ă���̂� �v�w�ʼn��h�����̃n�E�X�y�A�����g�� ���ĉ������Ă���X�^�b�t�̃W�F�C�v�� �q�ǂ������̖ʓ|�����Ă���Ɠ����� �q�ǂ������ƈꏏ�� �܂��ŐH�ޗp�̖���͔| �j���g���������Ă��� |

||||

�V���Ȓn�悩�珧�w����I�Ԃ��߂� �܂����ݍ���ł��Ȃ��A�n�������� �q�ǂ������̏����� |

||

|

|

|

|

|

|

�w�Z������ɉ����A���c���ꂽ�}�m�{�̑� |

|

|

���ۂɌ��n������ ��c�����Ă����B �ŏI�I�ȏ��w���̌���� �f�B���N�^�[�ɂ䂾�˂���B |

�����c������Ɠ����� �ǂݕ��������̊������v�悵 ����A�Ăюq�ǂ��������W�܂�@������ ���̒��ōĂя��w������ �I��ł䂭�B �l�b�k�̏��w���́A �w�Z�ɍs�������Ɠ����� �ǎ��Ȃǂ̕s���Ȋ��̎q������ �D�悵�Ă�B |

|

|

|

|

|

||

|

�R���ɊF����ɂ����肷�� �q�ǂ������̃X�i�b�v�V���b�g�̎B�e�� �������Ă��܂� |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

�q�ǂ������������Ă���̂� �x���҂ւ̊G�莆 ���w�Z�̎q�����͉p�ꂪ�܂����\�ł͂Ȃ��̂� �������ĊG�莆��`���܂� |

|

|||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

�}���S�����̖��́A���Z�̍Z�� �Ȃ�ƁA���̎ʐ^���Z�ɁI �}���S�����̖��́A���Z�̍Z�ɂ��ȉ��̂悤�Ȍ���ł��邱�� |

|||||

|

|

|

|||

| �X�i�b�v�V���b�g�́A�������s�A���n�̎q�ǂ������̏�c������Ɠ����ɁA���_�𗝉�����ǂ��@��ɂȂ�܂� | |||||

�ً}�x�� |

|

| �����b���E���J�m�E������E�ӂ�₩�悱�E�X�c�x��v �o���N�[�o�[�@��������̂肱�E�l�̉� |

|

|

�����x�� |

| �c���Ђ납�E�v�얜���q���Z�b�J�g���b�N����E��a�c�t���@�ш�~ ���u�Џ��w�Z�E�`�{��ݎq�E���^�R���E�k�쐶�U����U���� |

|

�^���Ŕ�Q���� �C�X����������A ���O�A�T�������W����K�˂� �P���P�S�� |

||

|

�����ȏ���̂悤�ȉ^�͂� ���n�ւ̓��B��i ���̐�ɁA�R�O�O���ы߂� �W�����L��Ƃ͍l�����Ȃ� |

|

�W���ɓ��B���邽�߂ɂ́A�W�����O���̎��n���Ȃ���Ȃ�Ȃ� |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���j�ɏo����Ă��������s�v�c�ł͂Ȃ��B ���͂̃j�b�p���V�́A���������ޗ��ɂȂ�B ���M�ɏ��A�d�����߂Ă����Ƒ��ɏo������B �q�ǂ���������`���Ă���B �����ȋ����M�ɔ�т���ł����B���R���L���ȏ؋����B ��������c�ɊJ��������A����玩�R�́A���Ƃ��Ƃ��j��A �l�X�̐����͈�������邾�낤�B |

|

|

�W������ƁA�Ƃ���J���������n�тɔ�яo���� |

||

|

|

|

| �ˑR�A�J���������n�тɏo���B���n������L��Ȏ����n�тɁA�W����������B �Ă��͔|���Ă���B�{���͖L���Ȓn�Ȃ̂����A���N�͂T��̍^���ɏo������B ���̂��тɎ��n�܂ł̋�J�����A�ɋA�����B �_�ƂƋ��Ƃ������ɗ������Ă���L���Ȓn��Ȃ̂����A �J��Ԃ��^���Ɛ퓬�Ɍ������Ă���B �퓬�̗��R�́A���̒n�悩��c��ȗʂŗN�o���Ă���Ζ��ƓV�R�K�X������ ���ۓI�ɒ��ڂ���Ă��邩�炾�ƌ����Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�L���Ȕ����{�g�D�̂������ł����� �Z���̊�́A�ŏ������Ă����B �����̈˗��Ō��������̂����A ���O�̘A�������Ă��Ȃ������̂��B �������́A���X�N�ɏ��������ꂽ�B |

|

|

|

�������A�b�𗝉����ĉ�����ً}�̏W����J���ĉ��������B �b���i�ނɂ��������āA�炪���݂͂��߂�B ���N���T�x�A�^���ɏP���Ă���B �퓬�̎����Ђǂ��ɂȂ�B �x���͂܂������Ȃ��A���Ĉ�l�I�[�X���g���A���{�W�̂m�f�n���K��� �|���v��u���āA������悤�ɋA���čs������k���o���B ���̎����Ă������ۈ珊���A���̌�̎x���������Ȃ��Ƃ����B ���{�W�̂m�f�n�ł͂Ȃ��A�ƌ����ƁA�M�p���ĉ��������B ���̂����A�����Ȏ������ł��Ȃ����A �X�J���V�b�v��ʂ��Ē������t�������������Ƙb�����B ���{�l������̂͂�����߂āB |

|

|

|

|

�^���̂��߂� �ƁX�����Ȃ��Q���Ă��� |

|

|

|

�^����Q�̌��������˂�ƁA ���N�́A�T��̍^���Ɍ������Ă���B ���̂��тɉ������ɔ���̂��Ƃ����B ���̉��������肪�Ђǂ��B ���́A����͈�������Ԃ����A �V��͍����ǂ��Ȃ��A �Ăэ^�����P���\�������� �������t���������͂��߂邽�߂� �Q�W���ɁA�l�b�k�̏��w���Ɨ��� �ǂݕ������ƌÒ��̎x�������邪�A ��ԕK�v�Ƃ��Ă���̂́A �r�j�[���V�[�g���������B |

|

�����ɊF����ً̋}�x�����E�E�E |

||

|

|

|

|

|

|

������ǂ̕����������ƁA�J��Ԃ��ꂽ�^���ɔ�Q���悭�킩��B�^�̂͋��B |

||

|

|

|

|

���ѐ��́A���R�O�O���� �q�ǂ��������A �قƂ�NJw�Z�ɒʂ��Ă��Ȃ� ���`���ɓ��͖������炾�B ���h���������Ă���Ɨǂ��̂��� |

|

�ۈ珊���݂��l�������Ǝv���Ă��� �l�b�k�́A�ꎞ�I�ȋً}�x�������邯��ǂ� �x����A���������l���܂���R����̂� ������悤�Ɉ����Ă������ۂm�f�n���� ���ɑ�R���n�Ō��Ă���̂� �Øh(���P�j�ɂ����́A�Ȃ肽���Ȃ� �Ǝv�����L������݂����� |

|

|

|

�����̃V�[�g���{���{�����B �l�̎x���ɗ����Ă��� �������g�D�l�b�k�� �o���邱�Ƃ͌����Ă���̂��� |

|

|

���̎q���������̂܂� �����Ă������Ƃ� �o���Ȃ� �q�ǂ��������� ���������� |

|

| (���P�j ��K�͂Ȑ퓬�̎��ɂ��A���ۓI�Ȃm�f�n�̌��{�s�ƌ�����قǁA�s�L�b�g�̒n��ɐ��E�̂m�f�n���W�܂����B �����A�m�f�n�����n�Ŋ������Ă���l�q�����Ă������A�C���N��A�t�K�j�X�^���Ő퓬���N����ƁA�����܂������������B �܂��A���L�����v�����X����A�������Ă���Ƒ�����R����̂ɁE�E�E �m�f�n�����҂ɘb���Ɓu�����A�~���_�i�I�ł͂Ȃ��ł���A�C���N�ł���E�E�E�v ��u�A�m�f�n�Ƃ����̂́A��t�����߂ċ��̂��߂ɓ����W�c�Ȃ̂��A ���ꂶ��܂�ŁA�����ɏW�܂��Ă���Ñ�i�n�Q�^�J�j�Ɠ������ȁE�E�E�Ǝv�����B �X�P�P�O��̎��ł���B �푈�́A�Ӑ}�I�ɋN������Ďx���ɂ���Č��n�����ւ��悤�Ƃ���A���ƕڂ̐��Ǝv�����̂��o���Ă���B ���v���ƁA�ً}�x���̂���Ȃ�̈Ӗ��͂킩��̂����A �~���_�i�I�q�ǂ��}���ق́A���n�ɗn������Ō��n�̐l�X�ƁA �������ł��������t���������Ă��������Ǝv�������R���B �����m�f�n�i���n�ł͂e�������������������j�ɊS������킯�ł͂Ȃ��A �q�ǂ��������~�ς���K�v������Ƃ��ɁA�@�I���i����������Ȃ����炾�B �ŋ߁A���{�ɍs�����܂Ɂw�V���b�N�@�h�N�g�����x�i�I�~�@�N���C�����@��g���X���ēǂ� �킽�����A�����N���炱���Ō��Ă������Ƃ��A���E���x���ŏ�����Ă��ċ����[���B �킽���́A�܂������m�f�n�ɂ��A�{�����e�B�A�����ɂ��S���Ȃ��A�~���_�i�I�q�ǂ��}���ق��n�߂����R�́A �h���{�X�R�Ђ̌������w�J�g���b�N�����x�Ɉȉ��̂悤�ɏ������̂ŁA�ꕔ���p���Ă������B |

||

| �h���{�X�R�Д��s�F�������w�J�g���b�N�����x��蔲�� |

�@�~���_�i�I�q�ǂ��}���ق��n�߂����ړI�Ȃ��������́A�L�_�p�����̎i���قɔ��߂Ă��������Ă����Ƃ��A�������E�o���G�X�i���ɗU���āA���n����ꎞ�Ԃقǐ��֍s�����C�X�����n��A�s�L�b�g�̔��L�����v�������Ƃ����B �@���n�́A���ے��Ď��c�ł��e�Ղɂ͊����ł��Ȃ����x�Ȋ댯�n��B���ł����~���_�i�I�q�ǂ��}���ق́A�X�^�b�t���l���A�A���̂悤�Ɍ��n�ɐ[�����荞��Ŋ��������Ă��邪�A�����o���G�X�i���́A���s����O���l�ł���l�����Ɂu��ɎԂ��痣��Ȃ����Ɓv������Č��n�Ɍ������ďo�������B �@�Ԃ��厼���ɗ��ꍞ�ޑ�́A�v�����M�͂��z�����Ƃ���A���������n�߂��B���̐g���̂܂܂̎p�ŁA�e���g�ǂ��납�A�̎}�𗧂Ă���Ƀ��V�̗t�������Ő������Ă���B���������̐������[�ł͂Ȃ��B���n������n�����܂Ŕ��Ȃ̂��B �@�Q�O�O�O�N�ɕč��ƃt�B���s���R�Ƃ̍������K�i�o���J�^���j�Ƃ������̎���ŁA���\���̔����o����ɁA��Z�Z�O�N�e�����X�g�|�����ŋ܂Ŋ܂ސ퓬���N�����B���̂߂�ɂ������A�͂ɗ������Ƃ����B���ꂪ���̖c��Ȕ��������B �@�������ɃV���b�N�������B���̂��̂悤�Ȏ����N����̂��Ƃ����^������邱�ƂȂ���A�������߂��������̂́A�����ȃt�B���s���̎q�ǂ��������A�܂������Ί�������Ă���ǂ��납�A�\���Ȃ����Ƃ������B�i���Q�j �@������Ȃ�ł��A����͂��܂�ɂ��Ђǂ�����B�����l�ɁA�o���邱�Ƃ͂Ȃ����낤���B�����v�����Ƃ��ɂƂ����ɕ�����ł����̂��u�ǂݕ������v�������̂��B�q�ǂ�������O�ɁA�G�{�Ȃǂ̓ǂ�������A�g���E�}���������C�ɂȂ��͂����B ����ɁA���̃L�����v�ɁA�a�C�̎q�ǂ��������̂ŁA�|�P�b�g�}�l�[�ł��ǂ�����a�@�ɉ^�т����ƁA���n�̐l�ɘb������A�u�ǂ��̂m�f�n�ɑ����Ă���̂��H�v�ƕ����ꂽ�B�u�ǂ��ɂ������Ă��Ȃ��v�Ɠ�����ƁA�u�m�f�n�ɑ����Ă��Ȃ��҂͂����ł͊����ł��Ȃ��v�ƌ���ꂽ�B�����A�{�肪���ݏグ�Ă����B�ڂ̑O�ɂ���q�ǂ��������邱�Ƃ�������Ȃ��I�C�G�X�́A�m�f�n�ɏ������Ȃ���A�a�l��n�҂��~�����̂��낤���I �@�����A�ܖ��̎�҂������w�Z�ɍs�����Ă����Ă������A�ޓ��ɑ��k����Ɓu�������ŁA�@�l���i������Ă݂�v�ƌ����āA�������Z����������҂��������N�ŋ�������Ă��܂����B�ޓ��͍��A�L�\�ȃX�^�b�t�Ƃ��Ċ��Ă���B�{�����e�B�A�ȂǑS���S���Ȃ������l���A�m�f�n�ɂ͂܂��Ă��܂����̂́A�q�ǂ������ւ̈����炾�����B |

���}�[�K���b�g�c�t���� �ۈ珊���ł��� |

||

|

|

|

�Ƃ��Ă��n�������ł����A �q�ǂ������͖{���ɉ����B |

|

|

�ꏊ�́A�}�O�y�b�g�̎R�̒��A���ɕn�����}�m�{���̑��B �����ɍs���ɂ́A�R�̒����P���ԂقǕ��������Ȃ��B ���ނ��n�ʼn^�B ���́A���̕ۈ珊�B�킽�������{�ɍs��������Ɋ������A�J�������������B �킽���́A�Q�����������{�ɗ����������ゾ�����̂� �҂̂����O��Y��Ă��܂��Ă��܂����B�S�����i�T�C ���{�ɑ؍ݒ��A�u����ɂ����������̂ɁA���ł��܂���ł����B ���}�[�K���b�g�c�t���ł́A�q�ǂ������ɂ����b���ł��āA�Ƃ��Ă��y�������Ԃł����B �@�c�t���̃T�C�g���@ ��������A���ĉ������B���ē����܂��B |

|

|

|

|

|

�^���x���̂��̌� �P���T�� |

||

����̎x���ŁA�Ò����t���������������X�̂����O���f�ڂ����Ă��������܂��� ��엝�����܁A�����ǎq���܁A�z�K�c�t�����܁A�t���[�w���v���܁A�k�쐶�U����U����܁A �x���p�����܁A�������|���܁A�������Y���܁A�����̂��Ƃ����܁A���ǂ��̗����܁A�����G���q���܁A |

||

|

|

|

|

|

|

�^������������� �r�j�[���V�[�g���x�����悤�Ƃ����� �N���ŋ�s���x�݂ɓ��� �V�[�g�����Ƃ��ł����� �N�������}���Ă��܂����B �������A�O�f�̕��X����͂��Ă��� �Ò����R�O���ƂR�P���� �����ɓ͂��鎖���ł����̂� �K���������B ���n�̕��X���q�ǂ������� �Ƃ��Ă����ł��ꂽ�� �l�b�k�̎q�ǂ����҂����� �撣���Ď�`���Ă��ꂽ�B �S���犴�ӂ��܂��B ���̌�A�N�J���āA��s�̊J�� �R���ɍēx�K�₵���� ���w�Z�ɔ������̎p�͖��������B �_���͖��t�ł͂��镨�� ���͑��������Ă����̂� �ƂɋA�����Ƃ̎��E�E�E ����̃_���̐��̒����� ���ɂ���Q������������ ���Ȃ肤�܂��������悤���B �h�l�s�������Ă��ꂽ�����傫���H �R���ɔ���S���A�������R���� �~���_�i�I�ł́A�R������w�Z���n�܂�̂� �Z����J��������Ȃ������Ƃ��B �������̉Ƃ� �܂����Ȃ萅�ɐZ�����Ă��� |

|

|

�G�܂ŗ���D�̒��� �Ƃɖ߂����ƕ����Ă��邩�� �ǂ���炩�Ȃ苭���I�� �A������l�q������H �c�O�������̂́A���U�̋x�������� ����قNJF�]��ł����A �r�j�[���V�[�g�̎x���� �ł��Ȃ��������Ƃ��B �A����Ƃ��Ă��A ���ɐZ�������Ƃ≮���̉� �J���悯�Ȃ��疰��̂������ �V�[�g�́A���ɖ��ɗ������͂����B ����ɁA���N�̋C��� �V������x�d�Ȃ鐅�Q �_���̖��t�̗l�q����� ���Ăє���ԂɂȂ邩�킩��Ȃ��B �����āA���{�Ƃl�h�k�e�̌�������� �߂��A���Ȃ��K�͂Ȑ퓬�� �u������\��������B ��t�������������X�ɐS���犴�ӂ��܂��B �����S�������B ���������r�j�[���V�[�g�w���� ����͂����ɍs���ł���悤�� �q�ɂɕۑ����Ă����܂��B |

|

|

|

|

|

���̐�̋L����ǂ݂������́A�������N���b�N

.jpg)